古文字中上古交通工具规范化设计思想探析①

王 璇(东南大学 艺术学院,江苏 南京 211189)

“崖岸”中描绘的山与水相依并存的地理景象使车与船成为人们日常生活出行的两大重要交通工具,而“水中高土”上的生活又使陆上交通工具使用频繁,形式变化多样,制作更为规范、讲究和精美,甚至被纳入礼制的范畴,与阶级社会特权、等级、意识形态等紧密相连,自成一套严格的设计规范与标准体系,从以下《说文》②《说文解字》以下简称“《说文》”。字系考析中可探询推之。

一、以人为本的设计标准

仓颉造字之时,车箱“舆”与“轮”作为标志性构件现于“车”中,许氏释义时提炼出“舆”与“轮”为车之突出特点,并将“舆”置于“轮”前,显然,字隙间透露出对以人所居之“舆”可代表车的认知倾向,《考工记》更直接称:“舆人为车”;③《段注》:“(‘车’字训诂)车之事多矣,独言舆轮者……故仓颉之制字,但象其一舆两轮一轴。许君之说字,谓之舆轮之总名。言轮而轴见矣。浑言之则舆轮之总名。析言之则惟舆称车。以人所居也。故<考工记>曰舆人为车。”而“舟”从其创造者“共鼓、货狄”的名字看,舟的出现应出于人们生活、出行、经商的需要而被创造出来。④舟,《说文》:“舟,船也。古者,共鼓、货狄,刳木为舟,剡木为楫,以济不通。象形。”上古交通工具设计关于人文因素的考量在古文献的字里行间展露无疑。作为一项实用设计,“车”“船”的产生与应用均源自人,以人的需要为优先考量,因此,以人为本亦是车之设计的首要准则。

(一)安全、舒适的设计准绳

人居于箱舆、舟船中,在人力或牲畜的牵引下由车轮传动等向前行驶,由于有了人的介入,围绕与人接触最为频密的箱舆,以及舟船,都反映出更多的人性关怀。

1.安全性

人居于车舆中借助圆形的车轮向前行进,因此车轮和架于其上的车箱的稳定与否关系到乘车者的生命安全。从《说文》中所列“车”之构件语汇释义看,“辖()”“毂”“輨”“”“”“轐”“轼”“軨”等都体现着车辆设计中的安全考量。例如,《淮南子》载:“车之能转千里所者,其要在三寸辖”,“辖()”是车轮定位的关键构件,没有它的辖制,车轮在行驶中会从轴上脱落、散架,甚至出现车毁人亡的事故;(图1)《考工记》经过长期造车经验的积累对“毂”的尺寸等亦有严格的规定,因“空壶中也”的“毂”连接车辐、车轴、毂饰等构件,考虑到贯轴毂孔的大小和载辐处壁径厚薄的比例关系,再加上车辐与毂长度、厚度的合理搭配,都直接影响着车轮的坚固性和其使用寿命;车子行走的中枢“毂”为此而增加了装饰“輨”“”和“”,这不仅只是为了好看,也是一种保护,防止“毂”在外力冲击下发生碎裂的同时无形中为行车安全增添一重保障;车舆因架于辀辕上而使得车箱两侧与车轴产生约9 厘米的空隙,[1]28车辆行驶时就会在颠簸中左右摇晃,即使有革丝缠绕固定底部也难以消除车箱倾倒的危险,而车伏兔“轐”接实了箱轴间两边晃荡的空隙,在这一点上彻底解决了车箱架于轴上不稳的弊端;“轼”“軨”“绥”都属于车箱上的防护设施,扶手和栏杆的设置可免于车中的人们摔出车外,或因站立不稳而发生碰撞等问题出现,有一定的缓冲保护功效。

图1 西周晚期 人首形车辖

2.舒适性

段氏曾对《说文》中一种卧车“辒”作过详细注解①辒,《段注》:“辒,卧车也……孟康曰。如衣车有窗牖。闭之则温。开之则凉。故名之辒辌车也。师古曰。辒辌本安车。可以卧息。”:其形制如同衣车用车围包裹车箱,可供人睡卧休息,不必经受外面尘土扬天、日晒雨淋的折磨,而自成一个相对封闭的私密空间;并在车壁上开设窗户,可根据车内的温度选择打开或是关闭窗户,自由调节气温和通风换气,以营造舒适的车内环境。而舆内配备的附件:竹垫“轃”、加厚的席垫“茵”,以及置于供人扶靠的车轼上的柔软囊袋“絥”等也都尽力将车箱中与人接触密切的部位打造得更加柔软舒适,即使在车辆的颠簸行进中也能享受到宜人的环境与贴心的服务。

关于舟船的舒适性《说文》中并没有明确的说明,不过根据其所收录的语汇,从联排船型“舫”“方”“斻”到巨型化的江船“欚”和海船“橃”看,舟船的体积变得越来越庞大、吃水越来越深、人在船上的活动范围越来越广、船上的生活设备配置也越来越齐全,各式桌、椅、床、柜等家具一应具全。而且,船体变大后其抗击风浪的能力会相应增强,船的行驶也会变得更加平稳,因为晕船导致身体不适的人的数量大幅减少。人们不用辛苦地走路,好像坐于家中一般,在宽敞舒适、日常用具齐备的船舱中悠闲地生活,就能毫不费力地到达目的地。

(二)以满足精神需求为衡量标杆

《说文》中反映的尧时洪水逼迫人们跋山涉水、举家迁徙,面对难以通过的艰难路途,“水行乘舟,陆行乘车,山行乘欙,泽行乘”(《说文·木部》),车船造物之初不过是原始人类为应对各类恶劣自然环境而不得已制作的代步工具,使上古先民可以利用这些水陆用交通工具轻松运载人与物,减轻人的劳动负担,提高运载量和运输能力。于是,交通工具的安全、舒适成为人们从生存角度追求的首要目标。按照美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛的需求层次理论,人不仅有基础的物质的生存需要,更有超越物质的精神方面的渴求,当基本的生存需要得到满足后,精神需求就会无法遏制。上古时期先民的精神需求也随着物质资料的积累而不断觉醒,主要包括对装饰审美的追求和阶级社会中等级地位的凸显两方面。

图2 “车”的甲骨文和金文

图3 商代后期 兽面纹车饰

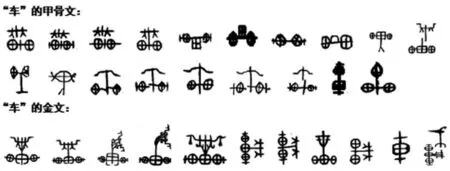

自车船出现以降,《说文》中收录的至汉代的车船样式种类已不胜枚举。像“舟船”有:最初的独木舟“俞”,倂木以渡的“泭”“筏”,木板拼接的“船”,并舟形成的大船“舫”“方”“斻”;应用于不同水域的船“”、江船“欚”和海船“橃”;也有运载功能不同的客船、货船和战船等,每一个舟船名称代表着不同样式的船型,更不用说因地域、风俗、身份地位、个人喜好等因素的不同,致使相同称谓的船的造型衍生出的百般变化。陆上工具“车”之样式则更加多变,其中有:兵车“辎”“軿”“軘”“輣”“”“轈”;可坐卧之车“辒”“辌”;轻便小车“轺”“轻”“輶”;贵族以上阶级乘坐的车“轩”“辂”“栈”“辇”;丧车“”“輀”;独轮车“”“軖”;轿子“箯”“欙”;大马车“輂”;连车“”等,其实从“车”字多样的甲骨文、金文形态也可看出,上古时期车子形态的变化已十分丰富,它们依照不同用途需要,极大程度地拓展着车子的新奇式样,予人以多种不同的车子外观视觉冲击。(图2)

而在细节装饰环节,桼绘与装饰构件的加入亦大大提高了车子本身的可观赏性,如士人乘坐的栈车,会以髹漆涂饰车舆②王筠《句读》注《考工记》“栈车欲弇,饰车欲侈”之句曰:“不革鞔而桼之曰栈车。”;车轮边框“輮”、轮轴相合处的“毂”、车轴末端的“軎”、制动装置“辖”、车伏兔“轐”等结构关键处皆用金属饰件或彩色革丝绳索包裹、缠绕,大大降低零件耗损,在延长车辆运行寿命的同时,车子形态因细部的精致处理而变得更加美观,突显其审美价值。而礼制规定下的车辆通过其样式尺寸、配置规格、图案色彩等内容的严格区分,也为乘车者带来象征其特殊身份地位的无上优越感,从而满足特权者对社会尊重与认同的精神需求。(图3)

二、尺寸有度的车船规范化完善

尺,《说文》:“尺,十寸也。人手却十分动脉为寸口。十寸为尺。尺,所以指尺规榘事也。从尸,从乙。乙,所识也。周制,寸、尺、咫、寻、常、仞诸度量,皆以人之体为法。”

寸,《说文》:“寸,十分也。人手却一寸,动脉,谓之寸口。”其小篆字形“”更是取象于人体右手之形,并以指示符号“-”形象示意人手后退一寸处的动脉所在位置。

造物初期,尚无今天成熟的国际统一标准规范,然从许氏《说文》的文字形态汇集与阐释中发现,上古造物的规范化设计意识尽管粗陋原始,从仅依靠人的肢体这种不甚精准的度量方式对设计品加以粗略计算来看,却已显示出先民意识中朦胧的规范化倾向。刚开始或许只是某种约定俗成的测量方法或参照,最后则成为有明文规定的严格礼仪制度,包含了制作步骤、用料、样式、数量等全方位的造物形态内容,成为必须遵守的法令规条和造物标准,并逐步朝着规范化设计的“雏形、初创、完善”[2]79方向迈进。

在车船规范化的雏形阶段,陆上交通工具从“车”最初的基本构成到功能样式繁多的“车”之款式,《说文·车部》中各类语汇的显现揭示出车子在进化的过程中曾产生、遭遇了诸如以何种方式装配、加工、制作、装饰等问题。车最初由“轮”“舆”“辕”“轴”四大基本构件组成,但在实际运行中会出现轮轴分离、箱舆颠簸、轴断车毁的事件,也难满足长途旅行中人们生活的各种需要,于是逐渐衍生出各类配件和改进式车型。如《说文》所载,在逐步完善的车架系统中,除原本建立的基本构件:轮、轴、辀(辕)、舆、衡外,还增添了控制车轮外移的“辖”;具有保护装饰车轴作用的“车毂饰”;防止车箱剧烈晃动的车伏兔“轐”;驾驭拉车牲畜的“轭”与“靷”;供人扶靠的车阑干“轼”“軨”“轛”“輑”,车壁“輢”“辄”;遮光避雨的车盖“轒”;柔软的车阑囊袋“絥”;登车扶手“绥”;遮挡视线的帷帐“”等各种服务于车箱中的人所需要的器件设备。且据考古数据统计显示,商代时车辆尺寸已有一定标准的限定:辀辕长度一般在2.6-2.9米之间;车箱的进深设定在1 米上下,宽度1.3-1.5 米,轴长约3 米,车轮辐条基本为18 根,轮径1.2-1.5 米,轨距2.1-2.4 米,并用靷绳和车轭与有机连接牲畜与车体。[3]19

在造物的初创阶段,古文献记载之车辆制作已有相对十分严格的标准。今天看似西方传来的“模数”思想其实早在东周时期就已记录在册,构架车辆的其中一部件,一旦确定尺寸,其它构件皆会以此为参照标准相应放大或缩小,从而便于装配整驾车辆。以“舆”为例,《周礼·考工记》明确规定“轮崇、车广、衡”三者长度相等,其中,车舆尺寸均以“车广(车宽)”为基本参照,车长(“隧”)为“参分车广,去一”;轼的高度为“广之半”;较的高度为“隧之半”;轸的周长为“六分其广,以一为之”;轼的周长为“参分轸围,去一”;较的周长为“参分式围,去一”;轵的周长为“参分较围,去一”;轛的周长为“参分轵围,去一”。①《周礼·考工记》曰:“舆人为车,轮崇、车广、衡长参,如一,谓之参称。参分车广,去一以为隧。参分其隧,一在前,二在后,在揉其式。以其广之半为之式崇,以其隧之半为之较崇。六分其广,以一为之轸围。参分轸围,去一以为式围。参分式围,去一以为较围。参分较围,去一以为轵围。参分轵围,去一以为轛围。”并按分工不同全面记述了东周时期各式木质车辆的模数标准和技术要求。值得注意的是,制作后的零件只是半成品,文献制定的一系列规范中还有最后一道严格的质量检验关,只有通过测试的产品零件才算确实完成。如车轮的检测就有六种工具参与其中,分别是:用圆规检验轮圆是否周正;用萭测试轮轴是否垂直;用悬绳的方法观察上下相对的辐条是否成一直线;用水检验两只轮子的沉浮是否相等;用黍测验轮轴与轮毂的间隙,观察两端毂孔大小是否一致;用等臂杠杆权衡两只轮子的重量是否平均。②《周礼·考工记》曰:“规之以眡其圜也,萭之以眡其匡也。县之以眡其幅之直也,水之以眡其平沈之均也,量其薮以黍,以眡其同也,权之以眡其轻重之侔也。”从《周礼·考工记》:“车人”“轮人”“舆人”“辀人”各篇分专题地介绍车辆制作规范的方式看,显然在制作车辆的人员分配方面也出现了规范化的分工,于是如“轮人”“舆人”“辀人”的专攻某一类部件的匠人因而大量出现。如同大工业社会的生产流水线般,中国上古制车业也有着自己独有的分而制之、分工协作的“工厂”模式,进而轻易解决有着复杂工艺、繁琐规范标准和检验措施的造物设计,提高了工作效率和技艺精湛度,减轻了匠人的工作负担。自秦始皇实行“车同轨”的标准化政策后,“为同器物者,其大小长短广必等”,[4]81车船器物尺寸变得更加统一,其构件甚至可以通用、互换而不影响正常的使用。(图4)

图4 战国后期鎏银云纹軎、蟠螭纹軎辖

从段氏关于“轨”的释解:“中庸车同轨,兼广陿高庳言之。徹广六尺,轵崇三尺三寸,天下同之。同于天子所制之度也”,到西汉时期造物设计规范化与秦朝“车同轨”政策十分相似,在结构、标准上都作了进一步统一规定,不过汉初景帝对商用车船的放宽:“始税商贾车船,令出算”,[5]26令当时车船数量、种类都有了大幅增加,车船上的设施也更加完备,这与秦时不可同日而语,从而也在秦代造物统一化的基础上推动规范化标准在广度与深度上更进一步一统与完善。

三、尊卑分明的车舟制度

《说文》释“邑”时曾提到:“先王之制,尊卑有大小”,这种大小尊卑的先王之制并不仅限于都邑城邦或房屋建筑之类,更渗透进人们周围衣食住行的生活方方面面,以“经纬其民”。正如《左传》中孔子对“度”的定义:“贵贱不愆,所谓度也”,他认为贵贱的等级应有序地遵守,不得逾越。其中,车船使用之“礼”亦反映着等级社会尊卑的等级高低,尤其《说文》中许氏大量引用《周礼》的语言释解,如“”“斻”“轛”“軓”“轐”等车船名和车构件,当中不可避免地涉及到与之相匹配的乘车者身份、等级,使对车的规范纳入“礼”的制度规范,成为历朝历代统治者为区别身份地位而制定的重要措施。

在《春官》篇还记载了王和王后乘用车马样式的详细情况,这类车马的使用较之一般贵族、官员的用车标准更为繁复和讲究,仅乘坐车子的类型就有五种,并以专有名称“路”称谓其车,象征天家的非同一般,而不同的“路”装饰内容不同,亦代表着用于不同性质的事件。以“王”的用车为例,共分祭祀之“玉路”,会见宾客之“金路”,用以上朝之“象路”,军事封赐之“革路”,以及专司田猎之“木路”。其中,“玉路”顾名思义,即是以玉石为装饰的车辆,车上树立的旗帜边缘或下方以十二串玉串进行悬饰,旗上写有“大常”字样,驾车之马的额头则以刻金为饰,络马的带饰都用十二匝彩带缠饰;“金路”则指车以其名“金”为装饰,车上树“交画升龙降龙”的“大旂”旗,驾车之马由金钩装饰,络马的“樊”和“缨”用九匝彩带缠饰;“象路”同样以名为饰,车上树红色的“大赤”旗,马上配有红色的络头装饰,马腹和马颈处以七匝彩带缠饰;“革路”以漆革为装饰,车上树白色的“大白”旗,马络头以黑白杂色为饰,“樊”和“缨”则以丝绦缠饰五匝;“木路”即车以漆木为饰,车上树黑色的“大麾”旗,旗饰为鹄色缨带,马匹装饰不设“龙勒”,马腹处以浅黑色饰带“樊”装饰,马颈革“缨”则饰以鹄色。①《周礼·春官·巾车》载:“王之五路:一曰玉路,钖,樊缨十有再就,建大常,十有二斿,以祀;金路,钩,樊缨九就,建大旂,以宾,同姓以封;象路,朱,樊缨七就,建大赤,以朝,异姓以封;革路,龙勒,条缨五就,建大白,以即戎,以封四卫;木路,前樊鹄缨,建大麾,以田,以封蕃国。”以上所列王乘坐的各“路”马车,从其装饰物质地、数量看,亦有尊卑之别,其中以饰有数量十二的“樊缨”和玉饰的车“路”为最尊,用以祀天,而以田猎为目的、简单漆木为饰的“木路”等级最低。但是即使如此,除非君王亲赐,否则其下官员都不允许僭越乘坐“路”,而与之相配套的五采饰带同样为君王专属,严格划分着君臣之间的等级界限。王后乘坐的车与王车相应也有五路,②《周礼·春官·巾车》载:“王后之五路:重翟,锡面朱匆;厌翟,勒面缋匆;安车,雕面,鷖匆皆有容盖;翟车,贝面,组匆;有握;辇车,组挽,有翣,羽盖。”在马车形态、装饰、用料等方面都有别于其他贵族女性用车,不过其象征尊贵的车顶容盖在大夫以上级别及其夫人所乘马车上也有应用。(图5)

图5 战国错金银马兽形铜辕饰

《段注》中还曾引经据典地对不同级别身份人的乘驾马匹数量做过讨论,毛诗认为,“天子至大夫同四,士驾二”,《礼记》说:“天子驾六,诸侯与卿驾四,大夫驾三,士驾二,庶人驾一”。《易》和《春秋》则与《礼记》说法相同。③《段注》载:“古者一辕之车驾三马。则五辔。其大夫皆一辕车……五经异义。天子驾数。易孟京,春秋公羊说天子驾六。诗毛说天子至大夫同四,士驾二……谨按礼王度记曰。天子驾六。诸侯与卿同驾四。大夫驾三。士驾二。庶人驾一。说与易,春秋同。……孔晁云:马以引重。左右当均。一辕车以两马为服。旁以一马骖之。则偏而不调。非人情也。株林曰。乘我乘骄。传曰。大夫乘骄。则毛以大夫亦驾四也。且殷之制亦驾四。故王基云:商颂约軧错衡,八鸾锵锵。是则殷驾四不驾三也。按诗笺曰。骖,两騑也。檀弓注曰。騑马曰骖。葢古者驾四。两服马夹輈在中。左右各一。騑马左右皆可以三数之。故谓之骖。”以上这些虽众说纷纭,未有定论,但可以确定的是,每辆车搭配的马匹数量多寡都是依照乘车人的尊贵程度排序的,等级越高,配备的马匹数量也就越多,反之亦然。与之相通的还有方舟“斻”,由《说文》引礼制规定:“天子造舟,诸侯维舟,大夫方舟,士特舟”看,天子渡水可以将船并联成桥贯连两岸,诸侯可用绳索系联四艘船,大夫可使两船相并,士则只能乘坐单舟。车船的形态、使用与社会等级密不可分,这种紧密联系甚至体现在对各式车船的称谓释解中,渗透进规范国家秩序的礼仪制度中,成为体现尊卑贵贱阶级秩序的重要载体。

四、阴阳五行的用车讲究

自伏羲仰观俯察、观法天地人物,创出易八卦,其卦爻辞文字尽孳乳于阴阳五行,蕴含自然天道演变之法。①许慎《说文解字·卷十五·叙》载:“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以垂宪象。”这种动态的朴素造物观念影响着中国传统设计的方方面面,亦包含着对车船等交通工具的设计使用规范。阴阳五行学说“盖出于羲和之官,敬顺吴天,历象日月星辰,敬授民时”(班固《汉书·艺文志》),尤其战国时代邹衍建立于阴阳五行理论基础上而提出的“五德终始说”,在之后的上古用车讲究上亦产生深远影响。

在戴圣收编的秦汉以前的礼仪选集《礼记·月令》中曾载:天子出门乘车按照季节时令而出现规律性的变换,春“乘鸾路,驾苍龙,载青旂”;夏“乘朱路,驾赤骝,载赤旂”;秋“乘戎路,驾白骆,载白旂”;冬“乘玄路,驾铁骊,载玄旂”。阴阳与五行二说结合,有机地应用于社会活动、日常出行,更以礼仪规范的形式将季节方位的流动变化与五行相生相克、生生不息的动态模式无缝地契合于同一规律框架内,将易学对社会生活的影响发挥到极致。②李立新教授认为:“阴阳五行说是将原始的阴阳观和五行说结合,用于社会人事历史,从而建构出物质运动与时空统一的一体化动态模式的基本框架,五行相生与四时五方的流转变换契合无间,节律同一,万事万物变化有序,动息有节,形成了对立统一的和谐整体观念”。[2]67据阴阳五行说理论:春主木、夏主火、秋主金、冬主水,土位于夏秋之交,处中间,所以不同类型的车在使用时都以四时运转的规律为依据,而人们在配合各季节气候特征的同时亦受到阴阳五行的规范。

阴阳五行的用车讲究还具备“弥纶天地之道”[6]280的功用。以秦国为例,秦始皇灭六国,继周室一统天下,按照“五德终始说”的说法,周王朝性属火德,秦的属性为水,水能克火,所以秦能够取代周。又因为水德属阴,与黑色对应,其在《易》卦中以“六”标示阴爻,故而始皇帝改终极之数“十”为“六”,“衣服旄旌节旗皆上黑。数以六为纪……而舆六尺,六尺为步,乘六马”(《史记·秦始皇本纪》),至此,车宽定为六尺,六尺为一步,并以一辆车驾六匹马为最高等级,仅为天子专享。这一顺应阴阳五行之天道的用车规范,将“奉天承运”的国家兴衰更替与“五德”周而复始的内在循环运转融于一体,将包含天地、阴阳、四时、神鬼、万物的自然天道与尊卑有序、等级分明的现实社会无缝对接,从而使其顺理成章地归类于天道使然之理,完美地粉饰了充满高低贵贱严格阶级差别的“和谐社会”。

而这种遵循自然规律和社会等级礼制的思想也无处不体现在车子的形态、细节构件、装饰等方面。《周礼·考工记·辀人》描述天子用车结构时仍始终不忘与代表日月星辰之物象、天数相结合,“轸之方也,以象地也。盖之圜也,以象天也。轮辐三十,以象日月也。盖弓二十有八,以象星也。龙旗九斿,以象大火也。鸟旟七斿,以象鹑火也。熊旗六斿,以象伐也。龟蛇四斿,以象营室也。弧旌枉矢,以象弧也。”以方轸象地、圆盖象天、三十条轮辐象征日月、顶盖骨架象征天上二十八个星宿、飘扬的龙旗亦是龙星诸宿之一。

以阴阳五行之法则规范车辆的设计标准表面看只是出于对自然界各事物的抽象化仿象,蕴含宇宙天地的运行轨迹、四时五方的交替变化,其实内在深处却紧系等级社会伦理尊卑之道,以天道之名行阶级划分之实,同时也为上古用车规范染上一层神秘的宗教色彩,进而愈发使民众笃信、从之。

五、文与质的审美争论

文,《说文》:“文,错画也。象交文。”指交错刻画的花纹。

彣,《说文》:“彣,㦽也。”指彩色的花纹。

彡,《说文》:“彡,毛饰画文也。象形。”指毛发、彩饰、图画、花纹。

质,《说文》:“质,以物相赘。”

从字源学的关系看,“彣”应为“文”的孳乳分化字,“从彡,从文”。按照《说文》释义,“彡”之义包含“彣”义本身,亦与“文”义相通,都有彩饰、装饰之义。

饰,《说文》:“饰,刷也。”《段注》曰:“又部曰:刷饰也。二篆为转注。饰拭古今字。许有饰无拭。凡说解中拭字皆浅人改饰为之。而彡下云:毛饰画文也。聿下云:聿饰也。皆即拭字。浅人不解而不之改。若刷下云:饰也。则五经文字所据尚不误。周礼司尊彝注云:涚酌者,捝饰勺而酌也。释文作饰,今本作拭,实无二义。凡物去其尘垢即所以增其光采,故刷者饰之本义。而凡踵事增华皆谓之饰,则其引伸之义也。”

由上可知,古时“饰”与“拭”异名同义,所谓“饰”其实本义指向用类似象形的毛刷“彡”擦拭物品以增加其光彩,后来引申为只要能为物品本身增添美感皆可称为“饰”。

《说文》中“贲”亦以“饰”为训,并通过《周易》特殊的爻辞语言符号阐释上古“文饰”的真实理解。《周易·贲卦第二十二》载:“贲:亨,小利有攸注”,意思是适当的阴柔纹饰可以使阳刚的物品本身更添美感,但仍要注重物品的内在实质,而非无关紧要的表面形式。与贲卦相似,同样和装饰有关的卦象还有离卦,宗白华先生认为,“离者丽也,古人认为附丽在一个器具上的东西是美。离,既有相遭的意思,又有相脱离的意思,这正是一种装饰的美……所以器具的雕饰能够引起美感。附丽和美丽的统一,这是离卦的一个意义。”[7]334因此,上古车船设计的演进离不开“实用”二字,换句话说,上古先民对于事物美的判断标准首先在于它的实用功能,能够代步载物、适应社会生活的需要,尤其是统治阶级在政治、经济、军事、宗教等方面的需要,是上古先民们造物的起点与审美的标准。古之先贤在论述纹样与本质关系时,也多偏重物品本身“用”的品质,并以此为美,至于“饰”之层次,不过是锦上添花的附丽,但不可否认的是,造物的图案、色彩等装饰的确带来了装饰价值的升值,及礼制规范下等级美的人为定义,引领整个社会的审美喜好与风向,只是这里的“饰”也不是纯粹出于审美的目的,更多的是作为阶级统治的道具而存在,可以说是实用主义的另类表现。(图6)

图6 秦代 错金银伞杠

结语

规范化与标准化是设计走向成熟的重要标志与准则,通过制定相应的造物原则,可以使设计的每一个步骤都能在严格管控的监督下保质保量地完成。而这种标准与规范并不抽象和难以设定,它源于先民们长久以来对生活经验的积累和工艺技术的开发、支持,从实用角度出发,围绕着人的物质、精神需求展开,并在与设计结合的过程中体现出艺术化的表达。尽管《说文》中对造物工艺流程的制度化描述尚属原始,还停留在“尺寸”式的、以人体为参照进行计量的粗略估算阶段,或以“准绳”“规矩”等粗糙仪器测量的集体意识沉淀水平。但在物品的使用设计方面,已呈现出相当成熟的规范体系,已能考虑到人的生理和心理需要、社会等级差别的体现、天时规律的遵循、宗教信仰的要求等实际生活中各方面的约束。

或许在今天标准化和规范化肆虐的工业社会中,高度发达的精准仪器、繁复系统的守则规范已使上古典籍中的这一点点初级设计规范、方法不值一提,但从另一个角度看,单纯追求超级精确的测量和仅着眼一丝不苟的操作规范未尝不是一种违背设计初衷的冰冷,缺乏对人性的原本关怀和“因地制宜”的灵活应变。而适度地回归《说文》中,“人体为法”的模糊测量和全方位、多角度地考量人在整个社会生活中的实际需要,并对交通工具设计开启动态的一体化有机思考模式很可能会收获意想不到的惊喜。