早期干预非罪犯血管对急性ST段抬高型心肌梗死合并多支血管病变患者预后的影响

成彪,高凌云

1重庆医科大学附属第一医院心血管内科,重庆 400016;2重庆医科大学附属第一医院心血管内科,重庆 400016

急性心肌梗死多为在冠状动脉病变基础上出现斑块急性破裂,进而形成血栓致罪犯血管血供减少或中断,最终导致相应的心肌严重缺血坏死。因此早期、及时行血运重建开通血管,可以挽救更多的心肌,改善患者预后[1]。有研究发现,随着经皮冠状动脉介入治疗(PCI)技术的普及,在急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)患者中,52.8%的患者合并多支血管病变(MVD),其中存在1支或2支阻塞性非罪犯血管的比例为48.4%,单支病变患者的病死率及不良心血管事件发生率明显低于多支病变患者[2]。近期PRAMI研究[3]、CvLPRIT研究[4]发现,对于合并MVD的STEMI患者,急诊开通罪犯血管的同时处理非罪犯血管可降低复合终点事件的发生率。因此无论是欧洲指南还是美国指南,目前均已将完全血运重建的级别逐渐升级[5]。但合并MVD时患者冠脉病变通常比较复杂,开通难度大,且急性心肌梗死时患者处于应激状态下,非梗死相关动脉的痉挛会导致对血管狭窄程度的高估。因此,是否需要对非罪犯血管同时行完全血运重建仍存在争议。本研究通过对STEMI合并MVD患者住院期间的非罪犯血管行早期PCI,探讨早期干预对STEMI合并MVD患者预后的影响。

1 资料与方法

1.1一般资料 纳入2016年1月1日-2018年7月30日在重庆医科大学附属第一医院心血管内科监护室住院并诊断为STEMI且合并MVD的患者212例。纳入标准:①心电图提示2个或以上连续导联ST段抬高≥0.1 mV或新出现左束支传导阻滞;②冠状动脉存在2支或以上主要血管(直径≥2 mm)明显狭窄(≥70%);③胸痛症状发作≤24 h并于24 h内行急诊PCI开通梗死相关血管;④胸痛发作24 h内出现肌酸激酶同工酶、肌钙蛋白T或肌钙蛋白I升高。排除标准:①左主干病变(造影提示左主干狭窄≥50%);②既往行冠状动脉旁路移植术(coronary artery bypass grafting,CABG);③在急诊PCI后24 h内死亡、PCI前已行溶栓治疗;④PCI失败或失访;⑤严重多脏器衰竭,严重心脏瓣膜病,肾、肝衰竭,慢性阻塞性肺疾病等。按是否在住院期间干预非梗死相关血管将212例患者分为两组:对照组153例,仅干预梗死相关血管(住院期间未对非梗死相关血管行PCI);试验组59例,在急诊对梗死相关动脉PCI的同时,早期(住院14 d内)对非梗死相关血管行PCI。本研究经重庆医科大学第一附属医院伦理委员会审核批准。

1.2研究方法 记录两组患者的性别、年龄、既往病史、主要实验室检查、冠状动脉病变特征、支架相关数据等信息。血管成形术及支架置入均由经验丰富的心脏介入专家按照标准完成。所有患者术前均常规给予口服阿司匹林、氯吡格雷或替格瑞洛药物负荷,术中静脉给予普通肝素。采用Philip FD-10c 行常规冠状动脉数字减影血管造影术,造影剂为碘普罗胺。根据心电图和血管造影结果确定梗死相关冠状动脉。根据急诊PCI时进行的诊断性冠状动脉造影初步确定非梗死相关动脉,并在择期PCI时行冠状动脉造影再次确认。对照组患者在进行急诊PCI时开通梗死相关动脉,其他冠状动脉在PCI期间和住院期间均未再干预。试验组患者在进行急诊PCI时开通梗死相关动脉,并在急诊时或出院前对其他冠状动脉再行PCI。所有患者均随访至少12个月。

1.3终点事件及相关定义 本研究主要研究终点为:首次或二次PCI术后12个月内的主要不良心血管事件(MACE),包括心源性死亡、再发非致死性心肌梗死、再次冠状动脉血运重建(PCI和冠状动脉旁路移植术)、心力衰竭的复合终点。次要研究终点为:主要终点各独立组分及全因死亡、恶化性心绞痛住院、出血事件、缺血性脑卒中、造影剂肾病等安全终点事件。PCI成功的定义:经血运重建后,相关的动脉血流达到心肌梗死溶栓试验(TIMI)2级或3级,且血管造影结果显示残余狭窄<30%。在急诊PCI术后24 h内由临床经验丰富的医师完成经胸超声心动图检查(飞利浦IE33超声系统),测量左室射血分数(LVEF)。按照4个等级的血流速度,在完成PCI前后评估梗死相关动脉的TIMI血流等级。造影剂肾病定义:在急诊PCI和早期PCI术后72 h内,血清肌酐值增加44.2 μmol/L或相对基线增加25%。所有患者均通过电话随访,随访时间(13.6±1.6)个月。

1.4统计学处理 采用SPSS 17.0软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料以±s表示,组间比较采用t检验,不符合正态分布者以M(Q1,Q3)表示,组间比较采用Mann-Whitney U检验;计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。应用Kaplan-Meier曲线分析两组的MACE发生率,采用log-rank检验进行比较。以MACE是否发生为因变量(有=1,无=0),以是否早期干预非梗死相关血管(即组别,试验组=0,对照组=1)、β受体阻滞剂使用、ACEI/ARB使用、吸烟(赋值均为有=1,无=0)、肌钙蛋白峰值(<0.71 ng/ml=0,0.71~6.78 ng/ml=1,6.78~20.15 ng/ml=2,≥20.15 ng/ml=3)、手术时间(<33.25 min=0,3 3.2 5 ~4 5.0 0 m i n=1,4 5.0 0 ~5 5.7 5 m i n=2,≥55.75 min=3)为自变量进行二分类logistic回归分析MACE的影响因素。所有假设检验均采用双侧检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

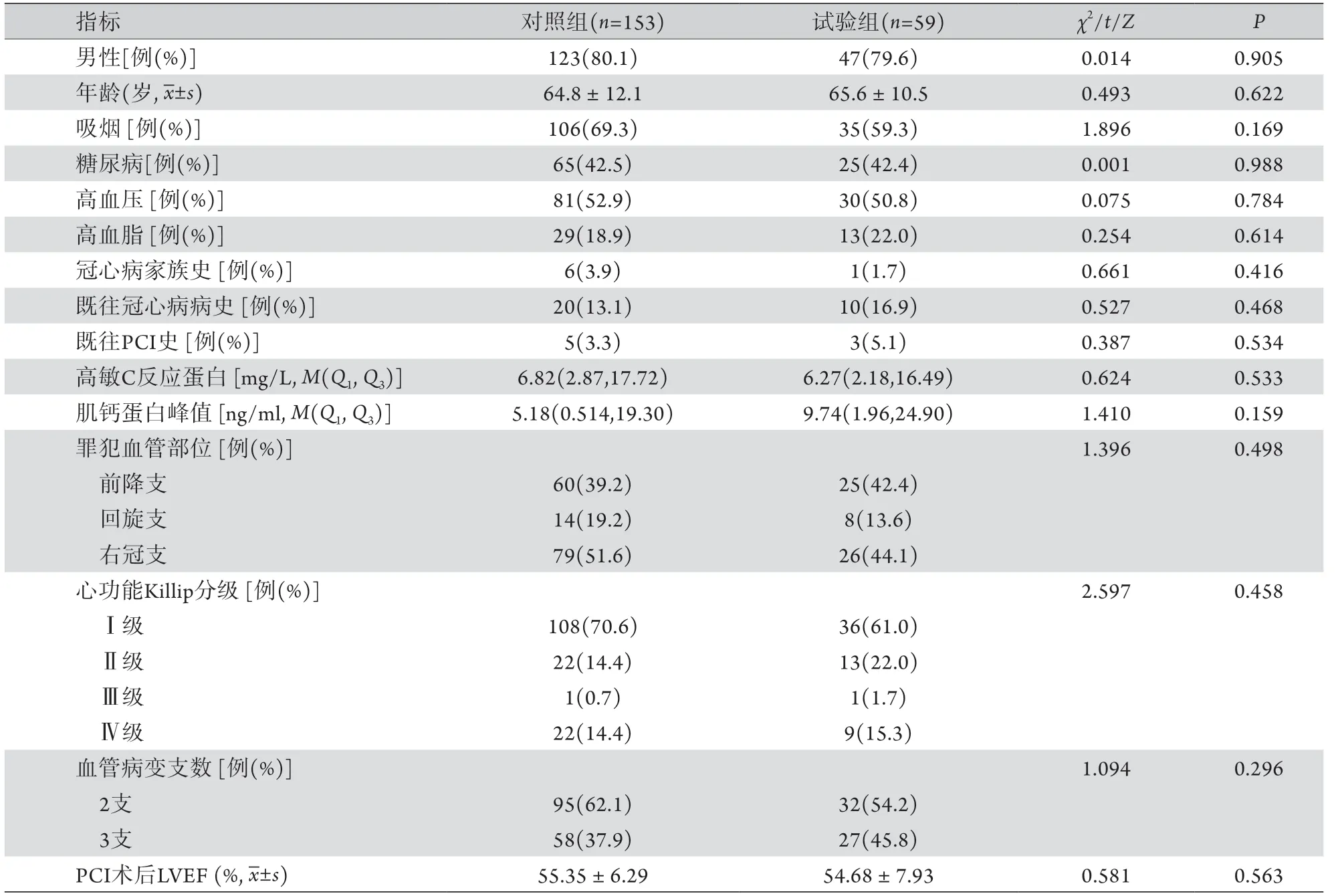

2.1两组临床基线资料比较 两组的性别、年龄、吸烟、高血压、糖尿病、高血脂、冠心病史、PCI手术史,以及入院后高敏C反应蛋白、肌钙蛋白峰值、罪犯血管部位、病变血管支数、入院心功能分级、PCI术后LVEF等差异均无统计学意义(P>0.05,表1),具有可比性。

表1 两组STEMI合并MVD患者的临床基线特征比较Tabl.1 Comparison of the clinical baseline data of STEMI with MVD patients in two groups

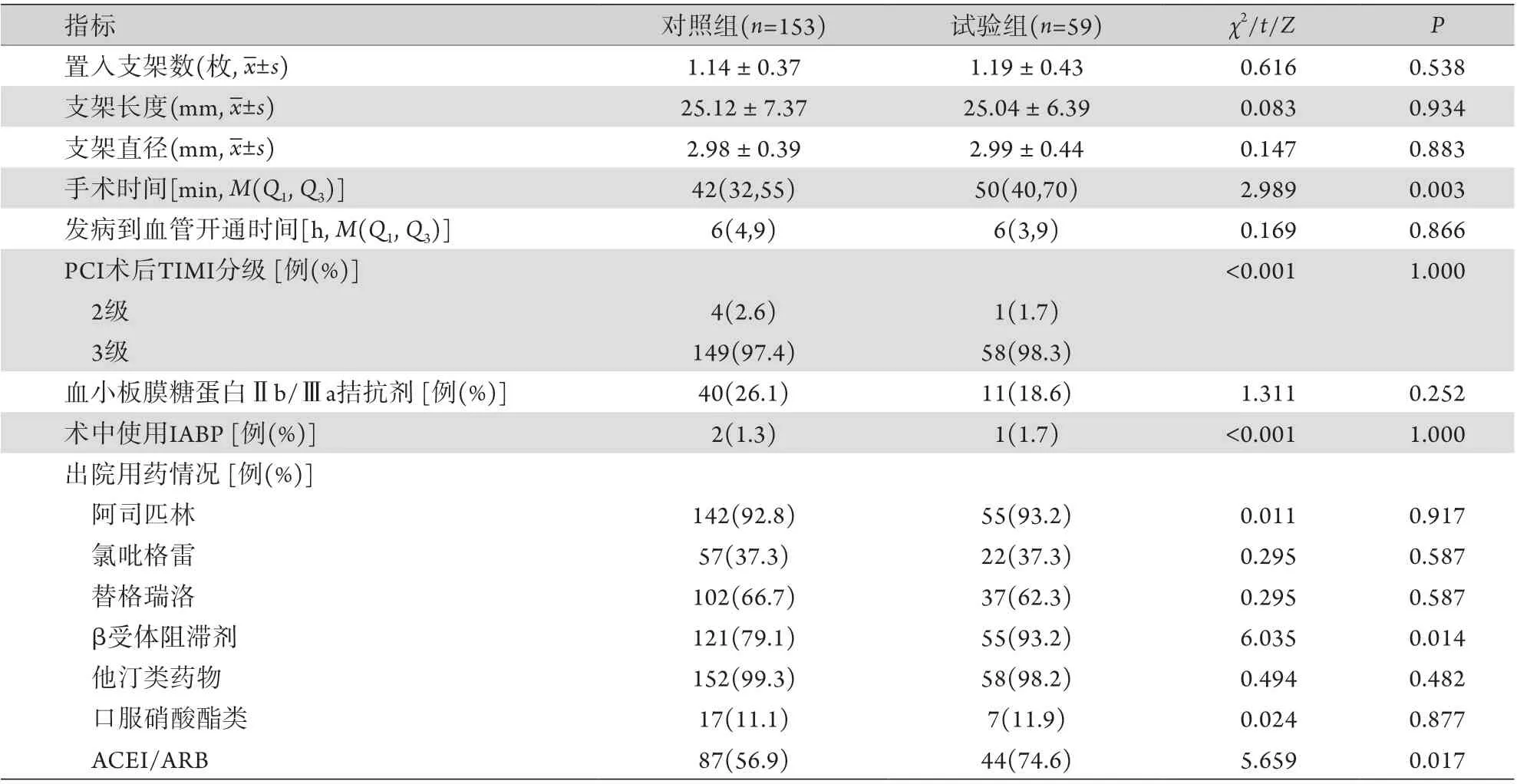

2.2PCI术中情况及院外服药情况 试验组的手术时间、β受体阻滞剂和ACEI/ARB使用率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者的罪犯血管置入支架个数、长度、直径,发病到血管开通时间,PCI术后TIMI分级,术中术后Ⅱb/Ⅲa拮抗剂使用率,术中使用IABP,以及出院后阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛、他汀类药物、口服硝酸酯类药物使用情况比较差异均无统计学意义(P>0.05,表2)。

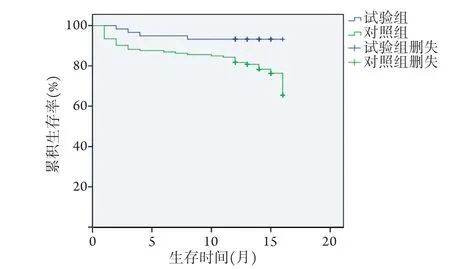

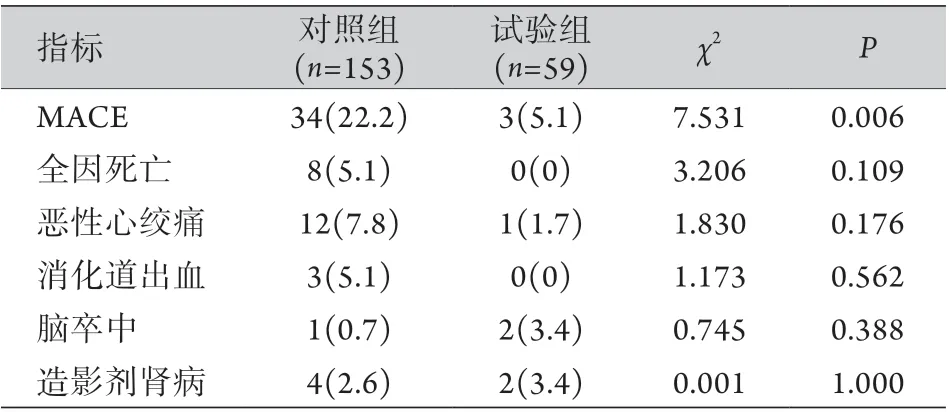

2.3两组患者预后情况比较 试验组术后12个月内的无MACE存活率明显高于对照组,差异有统计学意义(log-rank χ2=5.442,P=0.020,图1);两组患者的全因死亡、恶性心绞痛、消化道出血、脑卒中、造影剂肾病发生率差异无统计学意义(表3)。

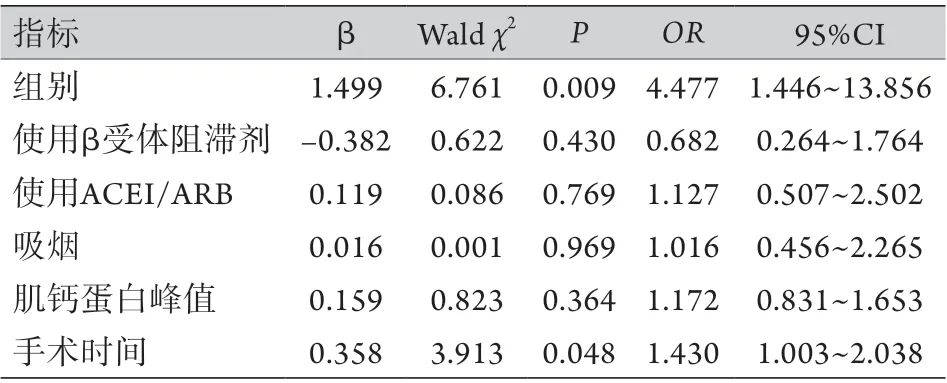

2.4MACE影响因素的logistic回归分析 Logistic回归分析结果显示,对照组(即早期未干预非梗死相关血管)及手术时间延长是MACE发生的危险因素(P<0.05,表4)。

3 讨 论

目前,越来越多的研究表明,对于STEMI合并MVD的患者,早期对非罪犯血管行血运重建可以使患者获益更大。但CULPRIT-SHOCK研究[6]结果表明,对于STEMI合并MVD且伴有心源性休克的患者,仅对罪犯血管行PCI可降低患者30 d死亡发生率及肾脏替代治疗的发生率,其结果挑战了目前的指南推荐。而PRAMI研究[3]、CvLPRIT研究[4]也发现,急诊开通罪犯血管并未降低再发心肌梗死及死亡等终点事件的发生率。因此,对于非罪犯血管是否进行血运重建以及干预的时机尚存在争议。本研究比较了两种不同血运重建策略对STEMI合并MVD患者的影响,随访1年后发现,住院期间干预非罪犯血管可以降低患者复合心血管终点事件和独立心血管事件的发生率。两组安全终点事件差异无统计学意义;试验组的β受体阻滞剂、ACEI/ARB使用率高于对照组,手术时间长于对照组(P<0.05)。既往研究表明,β受体阻滞剂、ACEI/ARB可以改善急性心肌梗死患者的预后[7-8]。本研究发现,试验组的MACE发生率明显低于对照组,与PRAMI研究[3]、CvLPRIT研究[4]结果一致,即早期对非罪犯血管的血运重建策略可以改善患者预后,降低不良心血管事件的发生率。PRAMI研究[3]、CvLPRIT研究[4]策略中对非罪犯血管的血运重建是在首次急诊PCI过程中同台进行,而本研究中的血运重建策略包括同台及择期进行,延长了对非罪犯血管干预的时间窗,可以为术者提供充足的时间去评估、选择手术方案。另外,本研究中部分患者非罪犯血管并未完全开通,根据Patel等[9]研究发现STEMI合并MVD患者血管病变多弥漫,且常合并有慢性闭塞、钙化、分叉病变,部分血管病变开通难度大,因此,本研究的血运重建策略更符合临床实际。

表2 两组STEMI合并MVD患者的PCI情况及院外服药比较Tab.2 Comparison of PCI and out-hospital medication in two groups

图1 两组STEMI合并MVD患者无MACE存活曲线Fig.1 Kaplan-Meier curve for MACE-free survival in two groups of STEMI with MVD patients

表3 两组STEMI合并MVD患者的预后比较[例(%)]Tab.3 Comparison of the prognosis in two groups of STEMI with MVD patients [n(%)]

表4 影响MACE发生的多元logistic回归分析结果Tab.4 Multiple logistic regression analysis on the influencing factors of MACE

研究发现,30%~50%的STEMI患者合并MVD,而且合并有非罪犯血管病变的患者近期及远期死亡发生率及再次心肌梗死的风险明显升高,非罪犯血管严重病变与患者预后不良密切相关[10-11]。其病理生理机制可能为:STEMI患者常伴有全身凝血异常、炎性反应、内皮功能异常,斑块的不稳定性可能并不局限于罪犯血管,因此对STEMI合并MVD患者早期进行血运重建可以稳定这些不稳定斑块;另外早期开通非罪犯血管可以增加血流流向分水岭梗死区,减少心肌冬眠、顿抑,改善侧支循环,缩小梗死面积,增强非梗死区心肌功能,预防其再次出现心肌缺血,维持电生理稳定,进而降低心功能下降的发生率,从而改善近期及长期预后[4]。而在CULPRIT-SHOCK研究[5]中得出的相反结果,其主要原因可能是完全血运重建时手术时间延长,造影剂用量明显增多,增加了肾功能不全的发生率,同时也增加了心室容量负荷,不利于心肌功能恢复。此外,应激状态下非罪犯血管痉挛可能会使医师高估血管固定狭窄的程度[12]。因此,对非罪犯血管进行全面评估,包括血管狭窄程度、斑块易损状态及血流动力学功能的评估,可能有助于进一步降低围术期风险,改善预后。

本研究主要通过传统冠脉造影方法对患者冠脉病变进行定量测定,评估狭窄节段血管直径、横截面积,但不能分辨斑块部位的组织学成分,也不能有效评估斑块的易损性。血流储备分数(FFR)可以用于客观判断血管功能性改变引起的心肌缺血程度,在缺血识别上有较高的灵敏度及特异度。在COMPARE-ACUTE研究[13]及DANAMI 3PRIMULTI研究[14]中,均根据非罪犯血管FFR来决定是否行完全血运重建,结果表明,在FFR指导下对非罪犯血管进行血运重建可明显降低复合心血管终点事件的发生风险。因此,中国冠状动脉血流储备分数临床应用专家组制定的专家共识也推荐,对于多支或真分叉冠状动脉病变可采用FFR评估是否需要进行完全性血运重建[15]。但是,Ghani等[16]的研究不支持FFR指导下的血运重建,因为在STEMI急性期血管病变的FFR值可能存在很大的变异并被高估。因此,对非罪犯血管的评估可能还需要综合冠脉造影结果、临床特征及更多影像学检查[如FFR、血管内超声(IVUS)、光学相关断层扫描(OCT)]等进行综合判断[17],再决定是否需要对非罪犯血管进行血运重建。

本研究尚存在一定的局限,如未对非罪犯血管不同狭窄程度进行分层,纳入患者数量少,终点事件的发生率低;血管内影像学技术使用率低,导致治疗策略上存在巨大的主观性;且主要通过电话进行随访,可能存在某些结局遗漏的现象。

综上所述,早期对STEMI合并MVD患者的非罪犯血管进行干预是安全、可行的,可以有效改善患者的预后。但该结果仍需多中心、大样本、前瞻性的随机对照试验进一步验证,且对于非罪犯血管的干预时机,可能需要更加全面、综合的评估策略才能使患者有更大的获益。