极/超低出生体质量儿经外周静脉置入中心静脉导管相关并发症及影响因素分析

李蕊,王晶,王佳琦,王丽娟,陈华

(1.北京大学第三医院 儿科,北京 100191;2.北京大学护理学院 妇儿教研室,北京 100191)

随着围产医学和护理技术的不断发展,早产儿特别是极低和超低出生体质量儿的存活率逐步提高[1]。在成功救治早产儿的过程中,经外周静脉置入中心静脉导管(peripherally inserted central venous catheters, PICC)由于具有安全可靠、操作简单、固定方便以及耐高渗等优势,被广泛应用[2]。虽然PICC技术优点众多,但也存在着一些并发症和危险,常见并发症主要包括静脉炎、导管相关性感染、导管堵塞、导管异位、导管相关性血栓等[3-5]。本文通过研究极低和超低出生体质量儿PICC导管相关并发症的发生情况及其相关因素,以期为临床极/超低出生体质量儿PICC的应用提供一定参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 2016年6月至2018年9月,便利抽样法选取北京市某三级甲等综合医院新生儿重症监护病房收治的极低和超低出生体质量儿为研究对象。纳入标准:(1)胎龄<37周,出生体质量小于1500 g;(2)经医生评估需要置入PICC的患儿;(3)患儿家长签署留置PICC知情同意书。排除标准:(1)带管期间转院、放弃治疗或死亡者;(2)出生时合并有宫内感染、出凝血功能障碍的患儿;(3)出生时诊断有血管先天畸形的患儿。

1.2 PICC置管方法、维护及拔管 本研究患儿均常规选择规格1.9 Fr的PICC导管。置管前经家长同意并签署知情同意书,由PICC专科护士进行标准操作[6]。每位患儿记录导管型号及批号、置入长度及外露长度、穿刺静脉、双侧臂围或腿围、穿刺日期及穿刺者姓名以及胸片定位等相关信息。置管后24 h内更换敷料,去除止血纱垫后每周更换敷料1~2次。每日观察并记录穿刺部位皮肤及穿刺点情况、导管外露长度和双侧臂围(腿围)等。当PICC导管被怀疑受到污染、出现不能解决的并发症或结束治疗时需立即拔除。

1.3 观察指标 (1)静脉炎:根据《2016版输液治疗实践标准》[7]静脉炎的诊断标准进行评价。静脉炎的症状包括疼痛、压痛、红斑、发热、肿胀、硬结、化脓或可触及的静脉索。(2)导管堵塞:导管内无法抽吸血液、输液时伴局部疼痛和/或皮下水肿[7]。(3)感染:导管相关血流感染是指带有血管内导管或者拔除血管内导管48 h内患者出现菌血症或真菌血症,并伴有发热(>38℃)、寒颤或低血压等感染表现,除血管导管外没有其他明确的感染源[8];具体表现有导管尖端培养结果阳性,置管部位穿刺点2 cm范围内有红斑、硬结和(或)触痛;或管端的渗出物培养出微生物,可伴有其他感染征象和症状等。(4)导管移位:主要有导管尖端位置改变和脱出[9],表现为无法抽到回血、外量导管长度增加。(5)导管相关性血栓:肢体、肩部、颈部或胸部有疼痛、肿胀、外周静脉充盈, 血管彩超可见血管内栓体形成[10]。(6)乳糜胸:胸膜腔内蓄积含有乳糜微粒的乳白色或黄色液体,由多种病因引起乳糜液漏入胸腔所致[11]。

1.4 资料收集 通过病例资料及护理记录,收集2016年6月到2018年9月进行PICC置管患儿的相关资料,包括性别、胎龄、出生体质量、置管途径、每日维护及管路情况、有无相关并发症、留置时间、拔管原因等资料。由双人对统计表进行核实登记。本研究收集的是患儿入院后首次进行PICC置管的相关数据。

2 结果

2.1 一般资料 本研究共纳入360例患儿为研究对象,其中男175例,女185例;胎龄为24~37周,平均(29.44±2.10)周;入院时患儿体质量600~1490 g,平均(1123.86±215.37)g;超低出生体质量患儿有92例,极低出生体质量患儿有268例;患儿均以“早产;极/超低出生体质量儿”为主要诊断收入院,治疗过程中均接受静脉高营养治疗,时间为10~74 d不等,达到全肠内营养的平均为(32.78±15.00)d。

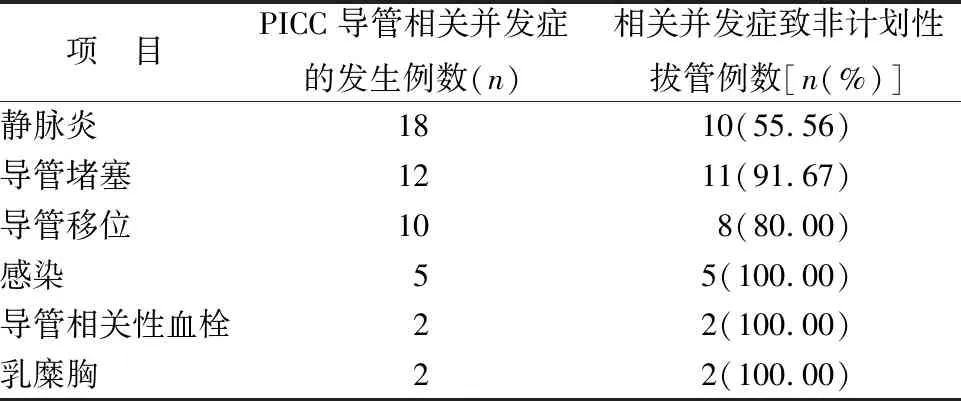

2.2 极低和超低出生体质量儿PICC导管相关并发症及非计划性拔管的发生情况 360例极低和超低出生体质量儿PICC置管后,有49例发生PICC导管相关并发症,发生率为13.6%(49/396),其中有38例患儿非计划性拔管,发生率为10.6%(38/396)。极/超低出生体质量儿并发症及非计划拔管的发生情况,见表1。

表1 极/超低出生体质量儿PICC导管相关并发症及非计划性拔管的发生情况(N=49)

2.3 不同置管途径并发症发生的情况 本研究中用于PICC置管的静脉包括贵要静脉、正中静脉、头静脉、大隐静脉、腋静脉、颞静脉,不同置管途径PICC导管相关并发症的发生情况详见表2。

表2 不同置管途径PICC导管相关并发症的发生情况(N=360)

a:考虑到正中静脉与头静脉的生理解剖特点相似[9],故将两者合并为一组进行观察分析

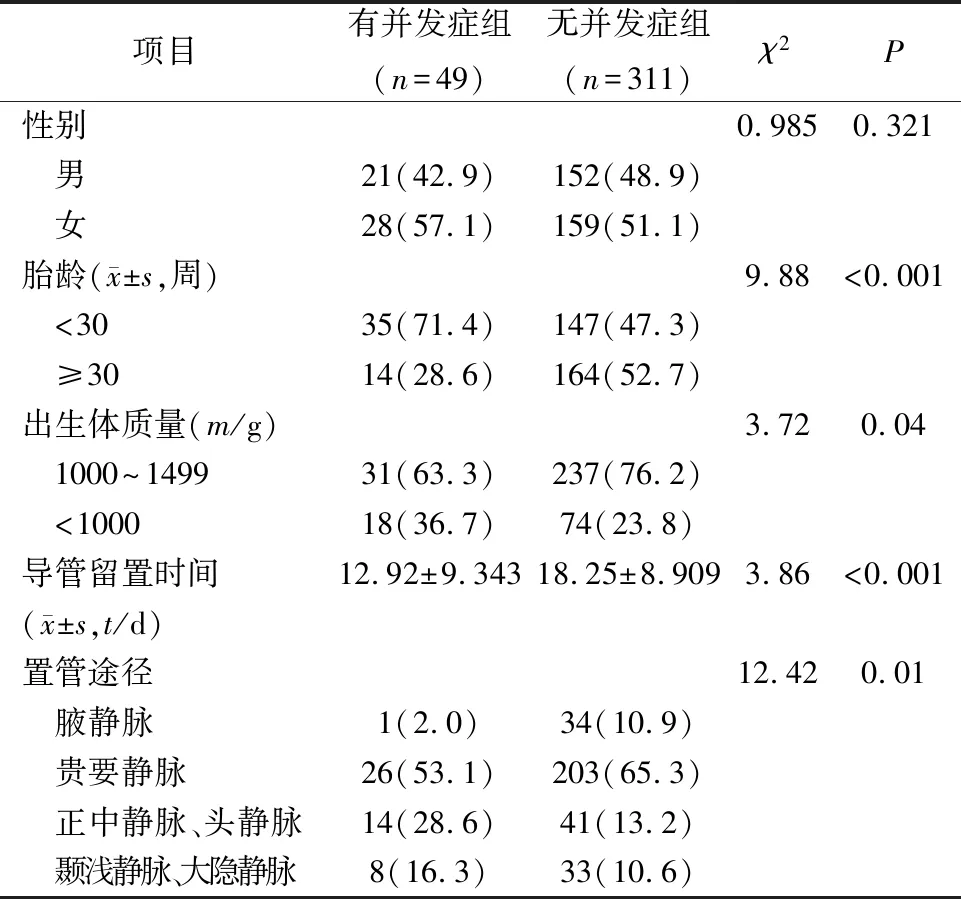

2.4 PICC导管相关并发症发生的单因素分析 不同胎龄、体质量、置管途径及导管留置时间的极/超低出生体质量儿,PICC导管相关并发症的发生率比较差异均有统计学意义(均P<0.01)。见表3。

表3 PICC导管相关并发症发生的单因素分析 [N=360,n(%)]

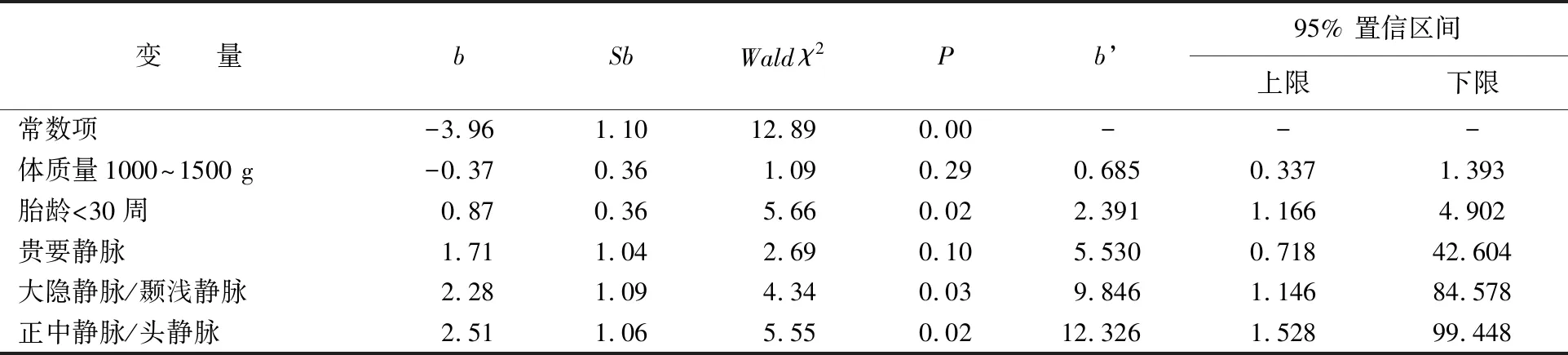

2.5 PICC导管相关并发症发生的多因素分析 将胎龄、体质量和置管途径纳入回归模型进行多元Logistic回归分析。结果显示,胎龄和置管途径进入Logistic回归方程,胎龄<30周的早产儿发生PICC导管相关并发症的风险是胎龄≥30周的2.39倍;正中静脉/头静脉置管发生并发症的风险是腋静脉置管的12.32倍,大隐静脉/颞浅静脉置管发生并发症的风险是腋静脉置管的9.85倍。见表4。

3 讨论

3.1 极/超低出生体质量儿PICC相关并发症及非计划拔管的情况 本研究选取极/超低出生体质量儿作为研究对象,但总体PICC引起导管相关并发症的发生率为13.6%,与国内外相关[3-5]研究相比,PICC导管相关并发症处于相对较低水平。这可能与本研究中PICC置管及维护人员均为经过培训的专科护士有关。叶丽梅等[12]研究表明,经过专项培训能有效减少PICC并发症的发生。本研究中有77.55%发生PICC导管相关并发症的患儿进行了非计划性拔管,最终导致其导管留置时间显著低于无并发症的早产儿。对于外周静脉置管困难的新生儿,尤其极/超低出生体质量儿,拔除导管或重新置管,不仅增加患儿痛苦与经济负担,而且再次置管还增加感染的机会[13]。本研究中因PICC导管相关性静脉炎造成的非计划性拔管为55.56%,其余如感染、导管相关性血栓、乳糜胸等PICC相关并发症一旦发生,需立即拔管。这些并发症的发生不仅影响PICC的应用价值,甚至威胁患儿的生命安全[14]。因此临床工作中需要护士提高警惕,在导管维护过程需保证及时有效的指标监测,及时发现和有效处理并发症的发生。

表4 影响PICC导管相关并发症的多元回归方程分析

3.2 极/超低出生体质量儿PICC导管相关并发症的影响因素分析

3.2.1 胎龄 本研究显示,胎龄<30周的患儿发生导管并发症的风险是胎龄≥30周的2.39倍。已有研究[15]表明胎龄越小,血管管径越小,置管过程中导管对血管内膜的摩擦、刺激越大,越容易引起血管内膜受损,且胎龄越小其血管修复能力越弱,更易导致静脉炎、血栓等并发症的发生。胎龄低的新生儿全身器官的发育成熟度越低,血管内皮发育的不成熟也会导致发生PICC导管相关并发症的风险增大。

3.2.2 不同置管途径 本研究结果显示,不同置管途径是极/超低出生体质量儿PICC导管相关并发症的重要影响因素,其中置管途径为腋静脉、贵要静脉的极/超低出生体质量儿发生PICC导管相关并发症的风险低于大隐静脉和头静脉等置管途径。

美国静脉输液护理学会修订的2016版《输液治疗实践标准》[7]指出,新生儿PICC置管途径也可以选择下肢静脉,下肢静脉置管并不会增加感染率等相关并发症。从解剖角度来看,大隐静脉作为全身最长的静脉,瓣膜数量多;头静脉与大隐静脉类似,且在锁骨下需呈直角进入腋静脉,在置管过程中都极易出现送管困难的情况,导管需在血管内反复移动,与血管壁之间的机械性摩擦增加,故导致血管发生损伤的风险增加[16]。本研究对象为极/超低出生体质量儿,血管发育更加不成熟,这可能是本研究这两组置管途径出现并发症概率增加的原因。

目前新生儿PICC置管程序中优先推荐贵要静脉[6-7],也是本研究中采用最多的一种置管方式。在临床操作中,新生儿肘部的血管虽体表清晰,但管腔比较小,分支多,血管滑动而不易固定,在早产儿及极低出生体质量儿尤甚,且当患儿发生营养不良或脱水时,静脉充盈度差,增加了PICC 的置管难度。腋静脉解剖位置相对固定,自锁骨中点至肘窝中央的连线上 1/3 处,位置容易寻找;且早产儿腋静脉也比较表浅粗大易于穿刺,在上肢外展90°体位时,抵达上腔静脉几乎是一条直线,所以送管比较容易[17-18]。经腋静脉置入PICC 的长度比经过肘部静脉进入预定位置要短,能有效减少因体内导管长度引起感染的导管相关并发症风险[19];同时,在进行药物注入等治疗过程中,药物滞留管道时间较短,形成涡流进而影响血流动力学发生微血栓的可能性较低,而且血管管径粗、血流速度相对较快,这些因素都有利于降低静脉炎和血栓等置管并发症的发生概率。这也是本研究中腋静脉置管出现并发症较少的因素。

4 小结

极低或超低出生体质量儿的胎龄小,体质量低,宜尽量选择粗、直的静脉,推荐考虑将腋静脉和贵要静脉作为PICC置管的首选静脉。在导管维护过程须保证有效的指标监测,及时发现各种导管相关并发症的发生征象,以降低导管相关并发症的发生风险。