脑瘫患儿照顾者照护体验质性研究的Meta整合

张柳,王改静,梁欣,衡艳林

(长江大学 医学部,湖北 荆州 434000)

小儿脑性瘫痪,俗称脑瘫(cerebral palsy,CP),是指出生后1个月内脑发育尚未成熟阶段,属于非进行性脑损伤所致的运动、认知、交流等中枢神经系统障碍综合征[1],发病率约为2.8‰,而极低出生体重儿发病率更高约46.0‰[2]。罹患脑瘫对患儿家庭而言是一个创伤性事件,研究[3-4]显示,长期的照护工作导致照顾者身心负担沉重,随着照护时间的延长,照顾者焦虑、抑郁等负性情绪增加;与成年脑瘫病人照顾者相比,学龄前脑瘫患儿的照顾者承受着更多的心理压力,心理体验更加复杂。本研究采用Meta整合的方法对脑瘫患儿照顾者照护体验相关主题的质性研究进行整合,以期更全面地了解照顾者的照护体验及需求,为照顾者制订针对性照护指导提供参考。

1 资料与方法

1.1 纳入标准 (1)研究类型:现象学研究、民族志研究、扎根理论、行动研究等质性研究方法;(2)研究对象:脑瘫患儿的直接照顾者,患儿<18岁;(3)研究内容或兴趣现象:脑瘫患儿照顾者照护的真实体验及内心需求;(4)情境:脑瘫患儿照顾者对患儿进行照护的过程。

1.2 排除标准 (1)无法获取全文或资料不完整;(2)重复发表;(3)非中英文文献。

1.3 检索策略 计算机检索PubMed、Cochrane Library、Embase、Web of Science、Science Direct、中国知网、中国生物医学文献数据库、维普、万方等中英文数据库中关于脑瘫患儿照顾者照护体验的质性研究,检索时限均从建库至2019年5月。中文检索词包括:脑瘫/脑性瘫痪;照护者/照顾者/父母/家属;体验/需求/认知/感受;质性研究。英文检索词包括:cerebral palsy; caregivers/spouse/parents/relative; experience/needs/perceptions/feelings; qualitative research /qualitative study。

1.4 文献筛选及质量评价 (1)文献筛选与资料提取:由2名研究者按照纳入、排除标准,NoteExpress文献管理软件及阅读摘要、全文完成文献的筛选。资料提取内容包括:作者、年份、国家、研究方法、研究对象、兴趣现象、主要结果等。(2)质量评价:采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心质性研究质量评价标准[5]对纳入研究进行评价,分为A、B、C三个等级;完全满足以上标准为A级,部分满足为B级,完全不满足为C级;本研究仅纳入B级及以上的文献。所有文献筛选及质量评价均由2名研究者独立完成,若出现分歧则通过和第3名研究者讨论完成。

1.5 Meta整合 本研究采用澳大利亚JBI循证卫生保健中心推荐的汇集性整合方法[6]对文献进行Meta整合,即通过收集研究结果的主题、隐含的意义、分类等,依据其含义进一步整合、汇总,使其更具有针对性、说服性和概括性。

2 结果

2.1 文献检索结果 初步检索共获得953篇文献,剔重后获得532篇文献。阅读文题及摘要排除明显不符合纳入标准的文献后得到21篇,进一步阅读全文,排除研究对象、研究设计及研究兴趣等不符合纳入标准或无法获取全文的非中英文文献,最终纳入8篇文献,其中英文5篇,中文3篇;7篇文献为现象学研究,1篇文献为扎根理论研究。

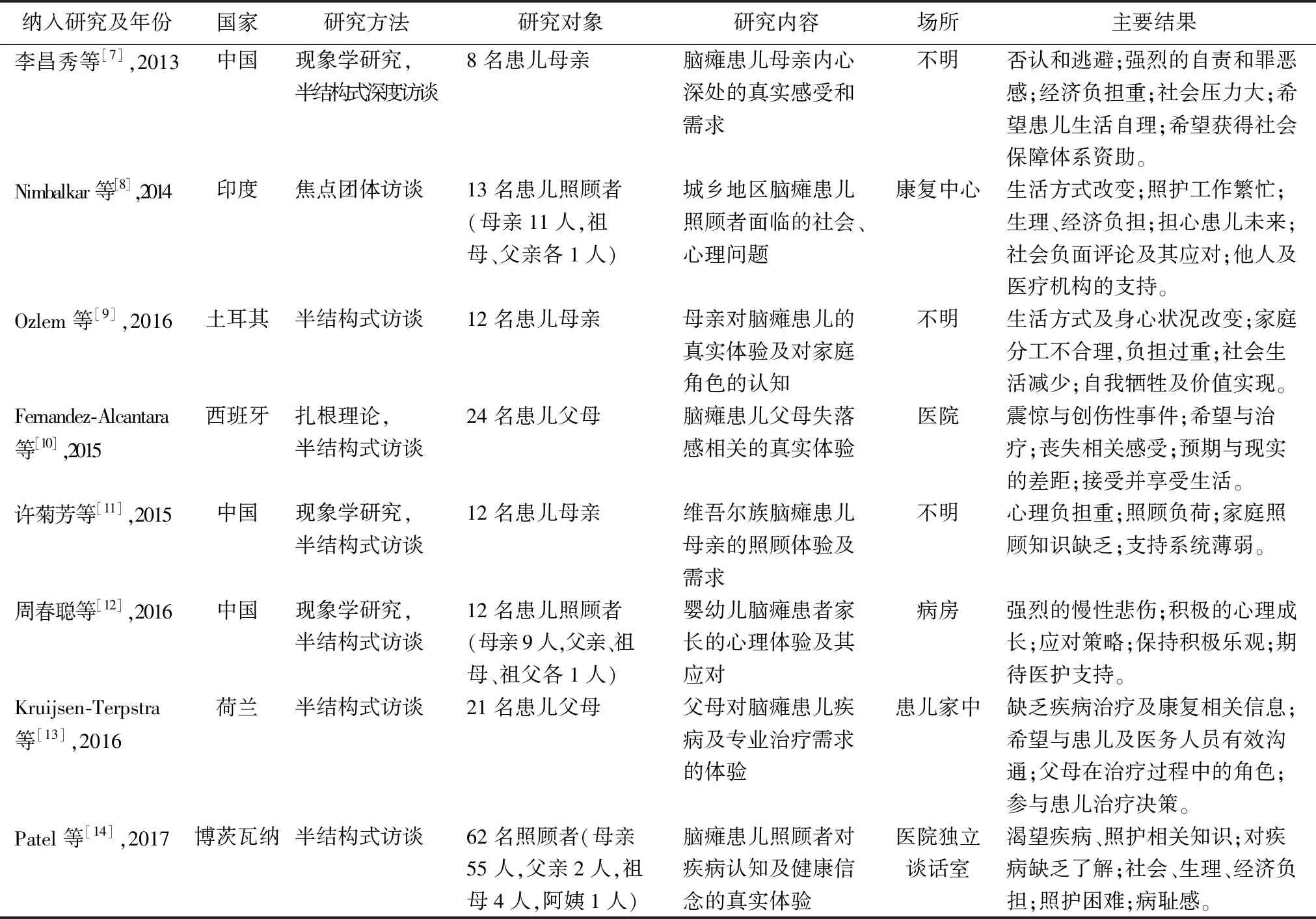

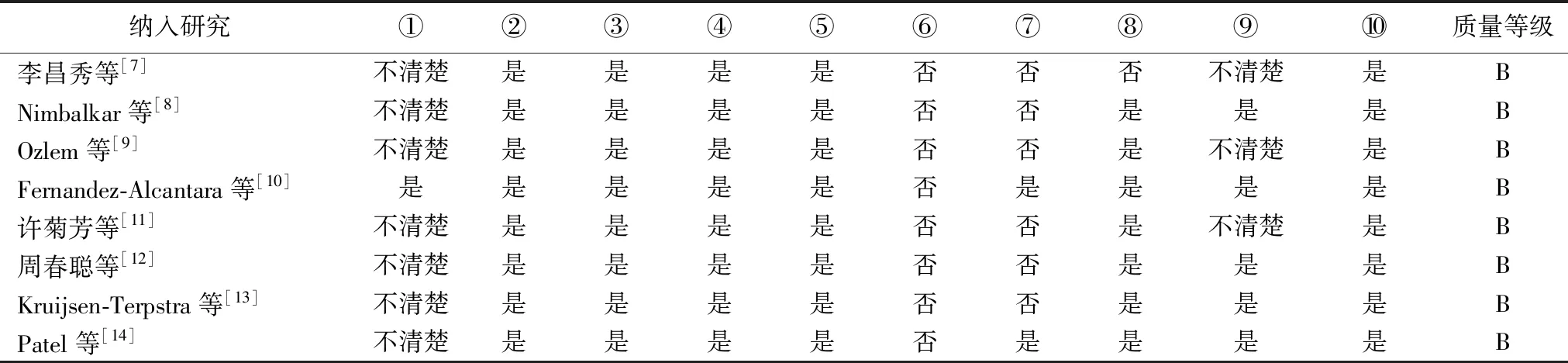

2.2 纳入研究的基本特征和方法学质量评价 纳入研究的基本特征见表1;方法学质量评价结果见表2。纳入的8项研究均为B级,仅1项研究阐述了该研究的哲学基础,其余文献均只说明质性研究的方法。研究者在质性研究过程中至关重要,但所有研究均未从研究者自身文化背景、价值观等方面阐述其对研究的影响。

表1 纳入研究的一般特征

表2 纳入研究的方法学质量评价

注:①哲学基础和方法学是否一致;②方法学与研究问题或研究目标是否一致;③方法学与资料收集的方法是否一致;④方法学和资料的代表性及资料分析的方法是否一致;⑤方法学与结果的阐释是否一致;⑥是否从文化背景、价值观的角度说明研究者自身的情况;⑦是否阐述了研究者对研究的影响或研究对研究者的影响;⑧研究对象是否具有典型性,是否充分反映研究对象及其观点;⑨研究是否通过合适的伦理审查委员会批准;⑩结论的得出是否源于对资料的分析和阐释。

2.3 Meta整合结果 研究者通过反复阅读、分析和解释纳入的8项研究,共提炼出42个主题,将相似结果整理归纳成7个新类别,得到3个整合结果。

2.3.1 整合结果1:疾病及家庭照护知识缺乏,渴望获得相关信息

2.3.1.1 类别1:疾病知识缺乏 由于认知水平有限或繁重的照顾任务,照顾者与医务人员缺乏有效沟通,对疾病相关知识了解较少[11,13],受访的照顾者中,有55%的照顾者对该疾病不了解,甚至部分照顾者对脑瘫的病因有着错误认知(“分娩期间发生窒息或并发症是导致孩子脑瘫的原因”[14])或因传统观念影响对该疾病存在误解(“脑瘫患儿是父母对婚姻不忠的结果”[14]);照顾者希望医务人员能多照顾其情绪及需求,多与其交流,能对疾病有一个全面的了解[12-13](“我们希望医生能多给一点这个病的相关资料,譬如我们该怎么做”[12])。

2.3.1.2 类别2:家庭照护知识缺乏 一部分患儿照顾者表示由于家庭照护知识的缺乏,照顾者有时对患儿的症状护理不知所措[11](“我家孩子流口水不止,徐动明显,一着急我都不知道怎么办了”[11]);患儿照顾者关心的最常见的问题是患儿如何在家中进行康复锻炼[8,14](“我大部分时间和她待在一起,担心如何长期照顾她”[14])。

2.3.2 整合结果2:身心负担重,渴望得到家庭及社会支持

2.3.2.1 类别3:体力负荷、经济负荷沉重 长期的照护工作导致照顾者身体负担沉重(“孩子除了我之外不要别人照顾,这让我一直很忙”[8])。由于脑瘫患儿行走不便,照顾者在照护过程中也面临着巨大的体力挑战[8,11],经常感到肩背部疼痛,自身健康状况受到影响[8-9,14]。长期的康复治疗导致照顾者家庭经济负担沉重[8,11,14](“我要照顾患儿,没法外出劳动,家里的经济支柱就孩子爸一人,已是家徒四壁了”[11])。

2.3.2.2 类别4:负性情绪明显,部分照顾者病耻感严重 诊断为脑瘫,照顾者最初表现为惊讶、否认与怀疑[7,10-11](“我不敢相信,怎么会这样”[11]),某照顾者描述为感觉天都塌下来的创伤感。随着照护时间的延长体会到不断出现的悲伤,担心孩子以后无法融入社会以及对未来的不确定等感到焦虑甚至抑郁[8,10-12](“他没有自理能力,我一刻都离不开,我老了照顾不了他怎么办”[11])。照顾者病耻感严重,担心脑瘫患儿及自己受到社会的歧视和嘲笑,并限制患儿外出减少社交,因此承受着来自家庭成员和社会的双重压力[7-9,14](“经常把患儿藏在家里,感觉他们不喜欢出去”[14])。

2.3.2.3 类别5:期望得到家庭及外界支持 照顾者家庭支持薄弱,渴望得到家庭及社会的帮助。受访的照顾者中,患儿母亲不仅要照顾患儿,同时还要承担家务,渴望丈夫能帮忙照顾患儿[9,11](“我会尽力满足孩子的需求,但有时候我自己身体也有疾病,希望得到丈夫的帮助”[9])。当获得他人的支持时照顾者照护负担减轻,并感到安慰(“患儿的兄弟姐妹会照顾好自己,分担家务,让我很欣慰”[8])。照顾者认为脑瘫患儿享有同正常儿童一样的治疗和学习权利[11],希望得到社会各界的关注,满足患儿的教育、医疗及其他需求[11-12,14](“希望在各社区、县、乡建立康复机构、看护机构或针对脑瘫患儿的特殊学校,让自己有喘口气的机会”[12])。

2.3.3 整合结果3:照顾者自我调适

2.3.3.1 类别6:改变生活方式 照顾者因患儿出行不便及照顾任务繁重,外出和社交活动减少(“必要的时候我才会出去,大部分时候我都在家”[8]),照顾者因此感到孤独(“现在很少和朋友来往,以前的社交圈子都失去了”[11],“我变得孤独了”[9]),但渐渐的通过交流加强了与患儿的亲密关系(“因为经常相处,我与孩子的关系更亲近了”[10])。

2.3.3.2 类别7:心理调适,获得正性体验 照顾者在照护过程中获得了积极心理成长体验,实现了自我价值[9,12](“当孩子迈出了一小步,对我来说这比什么都值得,我也证明了自己”[9])。为更好地照顾患儿,照顾者积极的参与医疗决策,保持乐观心态,把脑瘫患儿当作正常的孩子,接受他们的缺陷,享受现在的生活让照顾者感到更开心[10,12-13]。

3 讨论

3.1 满足照顾者对疾病相关知识的需求,帮助提高疾病认知 Meta整合结果显示,照顾者对疾病相关知识需求较大。当照护环境改变、缺乏相关照护知识时,照顾者易产生不确定感,医务人员应了解照顾者需求,通过建立微信平台、发宣传册、与照顾者交流,引导其积极参与患儿的康复治疗,针对性给予照顾者指导,使用通俗易懂的语言满足不同照顾者的知识需求,使照顾者能够在患儿出现情绪波动或行为改变时,能积极应对。目前以家庭为中心的康复护理模式是提高脑瘫患儿生活质量的关键,医务人员应指导照顾者优化家庭环境,并定期通过电话或网络联系,提供康复指导[15]。

3.2 关注照顾者负性情绪,促进其正性成长 研究[4,16]显示,脑瘫患儿照顾者与正常儿童照顾者相比,承担更高的亲职压力,负性情绪水平更高,随着照护时间的延长,照顾者抑郁风险增加。而照顾者保持积极态度有助于缓解相关压力,增强家庭的力量感,通过与他人交流、分享照护经验等可减轻心理压力[17],应鼓励患儿照顾者之间成立互帮互助小组,携手解决脑瘫患儿不同时期照顾者出现的不同问题。医务人员可通过积极的情绪干预方法如放松治疗、正念疗法、营造和谐的支持性团体环境等培养照顾者的积极情绪,也可通过鼓励其及时表达或宣泄消极情绪等促进创伤后成长[18]。此外,教会患儿照顾者以问题和情绪为中心的应对策略,提高其自我调控力,以降低其亲职压力。

3.3 提供有效的社会支持,减轻社会排斥感 研究[19]显示,脑瘫患儿照顾者家庭总体需求水平较高,尤其是在患儿康复训练以及救助政策方面,提示社区可通过派发实物补贴、协助申请社会福利等给予脑瘫患儿照顾者实质性的支持,加强社区之间的交流,减轻脑瘫患儿及其家庭的孤立感。应鼓励亲属给予照顾者关心和帮助,同时应提升社区护理服务水平,使照顾者在家中照护时及时获取疾病和照护知识,简化繁琐的就医流程,减轻照护负担。