曹植动物赋的模拟借鉴

王 钰

(北华大学 文学院,吉林 吉林 132000)

曹植才高八斗,作品“骨气奇高,词彩华茂”[27]175,备受世人称赞。但是在他创作的动物赋中,却存在非常明显的模拟借鉴现象,与其它作品有较大差异。这一现象是值得探究的,却没有引起重视。现笔者不揣浅陋,试作分析。

一、曹植动物赋中模拟借鉴的表现

曹植动物赋的模拟在结构、语句、风格三个方面都有体现。祢衡《鹦鹉赋》是一篇深富情感的佳作,受到诸多好评,成为曹植追慕的对象。曹植模仿了祢衡《鹦鹉赋》的行文结构,可谓是祢作之简略版。祢衡《鹦鹉赋》写的是一只鹦鹉遭遇虞人捕捉,幸亏获得主人的搭救得以留存性命的故事。开头交代鹦鹉的出身和美好的资质,“惟西域之灵鸟,挺自然之奇姿。”[1]200中间写鹦鹉为人捕获的悲惨命运,“尔乃归穷委命,离群丧侣。闭以雕笼,剪其翅羽。流飘万里,崎岖重阻。”[1]200最后写鹦鹉获救,愿终生报答主人的感激之情。先交代出身、品质,再叙写被捕捉后分离的痛苦和飘摇万里的苦难,最后抒发主人全生的感激之情。曹植的《鹦鹉赋》亦是如此,虽然仅存二十句,但对祢衡《鹦鹉赋》的结构涵盖无遗,与之颇有相似。开头,交代鹦鹉的基本情况,“美洲中之令鸟,超众类之殊名”(1)[2]57文中涉及的曹植作品,除《文选》所选之外,均出自赵幼文《曹植集校注》。;中间,也是叙写苦难,“身挂滞于重緤,孤雌鸣而独归。岂余身之足惜,怜众雏之未飞”;最后,同样是感激,“蒙含育之厚德,奉君子之光辉。”“永哀鸣其报德,庶终来而不疲。”赵壹的《穷鸟赋》是第一篇以动物之困境写人之困境的动物赋作品,亦是情感真切。文中从上、下、前、后、左、右六个方位写鸟儿遇到的困阻,“毕网加上,机穽在下。前见苍隼,后见驱者。缴弾张右,羿子彀左。飞丸激矢,交集于我。”[3]2629这种以六合艰险构建困境的写法可追溯到《招魂》,“魂兮归来!东方不可以讬些……魂兮归来!南方不可以止些……魂兮归来!西方之害,流沙千里些……魂兮归来!北方不可以止些……魂兮归来,君无上天些……魂兮归来!君无下此幽都些……”[4]198-202招魂之人对魂魄讲述六方苦难,让其感受到周围的危险,意识到自己的举步维艰,魂魄最后只好回到中央的招魂之所,招魂人也就达到了目的。曹植《蝉赋》借鉴了刻画动物困境的空间结构,“隐柔桑之稠叶兮,快闲居而遁暑。苦黄雀之作害兮,患螳螂之劲斧。冀飘翔而远托兮,毒蜘蛛之网罟。欲降身而卑窜兮,惧草虫之袭予。免众难而弗获兮,遥迁集乎宫宇。依名果之茂阴兮,托修干以静处。有翩翩之狡童兮,步容与于园圃……”蜘蛛严阵以待,草虫虎视眈眈,螳螂和黄雀可能随时来袭,遂逃到远方的果树上,没想到最终还是惨遭毒手。曹植没有直接地按照上、下、左、右、前、后的方位书写,而是将方位隐藏在叙述中,表面上看起来只是在说天敌到处都是,实际上这些天敌都是按照一定的方位顺序出现的,蜘蛛在上,草虫在下,所在之处为中央之位,果树所在或前后或左右。曹植所写方位没有那么全面,但是整体上采用了空间结构的思路,与《穷鸟赋》如出一辙。

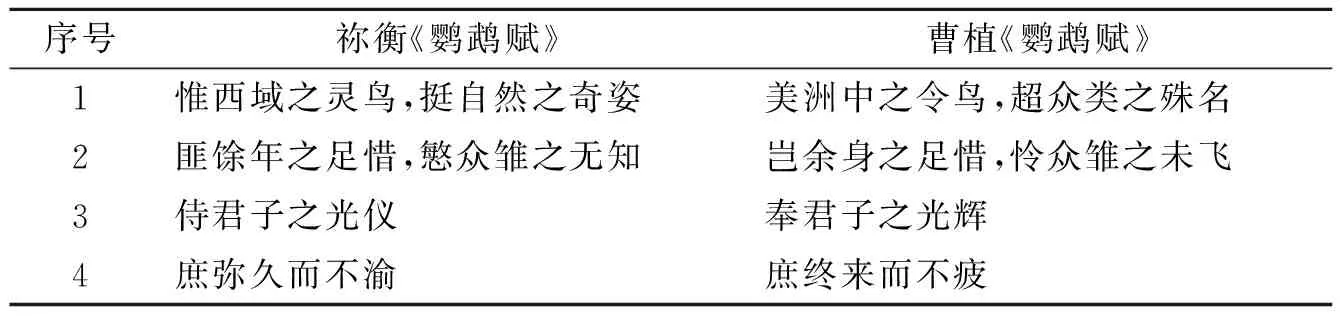

曹植作品中动物赋语句的模拟最典型地表现在对祢衡《鹦鹉赋》语句的模仿上,有些句子、词语非常相近。为方便比较,现将相近句子列表如下:

表1 祢衡《鹦鹉赋》与曹植《鹦鹉赋》比较

从现存文本看,曹植《鹦鹉赋》不过二十句,六句便与祢衡《鹦鹉赋》相近,占比达十分之三。第一组,祢衡从地理和鸟自身两个方面介绍鹦鹉,仅用两句便将鹦鹉外在所处和自身的美好交代清楚了。曹植同理而作,选词造句颇同祢作,“洲中”和“西域”同属地理之语,“令鸟”和“灵鸟”皆形容鸟的美好,“殊名”和“奇资”也都是夸赞鹦鹉,只不过一者夸声望,一者夸品性。接下来的三组模拟更甚,“匪馀年之足惜,慜众雏之无知”[1]201,祢衡写鹦鹉抒发内心的悲痛,它的悲痛并非是关切自己的生死,而是源于对嗷嗷待哺的子女的不舍。“侍君子之光仪”[1]201,歌颂君子,塑造了君子高大光辉的形象,与上句“蛮夷之下国”[1]201对比中,还彰显出弃暗投明的意味。“庶弥久而不渝”[1]201,直接表达了至死不渝的忠心。曹植仿拟,“岂余身之足惜,怜众雏之未飞。”“奉君子之光辉”“庶终来而不疲”句意完全相同,也是怜子、歌颂、忠心。除此之外,语词上,曹作用语与祢作同样太过相同。第一组用语属于选择同一范畴内的词语,虽然表意相近,但稍有差别。这三组中“余身”与“馀年”、“怜”与“慜”、“奉”与“侍”、“光辉”与“光仪”、“终来”作与“弥久”、“不疲”与“不渝”这些词语如同近义词一样相似,乃至相互替换也不会对彼此造成任何影响。

《鹞雀赋》和《蝙蝠赋》是曹植八篇动物赋中仅有的两篇俗赋,由于材料缺失《蝙蝠赋》无法考究其来源与创作情况,但《鹞雀赋》有痕迹可循,可以看出曹植对俗文学的学习。《鹞雀赋》的行文风格很接地气,通俗易懂而又诙谐幽默。马积高先生《赋史》说:“此赋当据民间寓言写成,语言全是口语,非常生动形象,完全摆脱了文人赋的窠臼。”[5]148程章灿《魏晋南北朝赋史》中也说:“建安作家还吸收了民间语言,以口语体作赋,曹植《鹞雀赋》是最典型的例子。”[6]52两位先生都充分肯定了《鹞雀赋》对民间文学的汲取。《鹞雀赋》的俗在语言上体现为对民间词语的运用,文中使用的“果蒜”是民间俗语。《颜氏家训·书证》说:“《三辅决录》说:‘前队大夫范仲公,盐豉蒜果共一筩。’‘果’当作‘魏颗’之‘颗’。北土通呼物一凷,改为一颗,蒜颗是俗间常语耳。故陈思王《鹞雀赋》曰;‘头如果蒜’,目似擘椒。”[7]427从题材方面看,两鸟争斗的题材在民间存在已久。汉代时有《神乌赋》,该赋1993年出土于江苏省东海县尹湾汉墓,是年代仅次于《妄稽》简的俗赋,也是现存最早的动物俗赋,其存在说明至少在西汉末年,民间就存在以两鸟相争为题材的俗赋了。故事内容围绕雌乌与盗鸟的斗争展开,雌乌很勇敢地与敌人抗争,但是结局却是反派逍遥而去,被欺侮的一方含恨而死,令人气愤又悲痛。从内容上看,文中多次谈及君子、纲纪等儒家言论,可知作者当为文人,但行文中多有通假字,又显示出了民间通俗的风格。所以,裘锡圭先生认为,“显然作者是一个层次较低的知识分子,而且是在民间口头文学的强烈影响下创作此赋的。”[8]57“它们可能都是以民间口头文学中的有关内容为创作基础的。”[8]57西汉焦延寿《焦氏易林》的卦辞中也多次提到鸟类相争,其故事情节与后代鸟类斗争故事颇有相近。曹道衡先生即说:“近读《焦氏易林》,颇疑曹植《鹞雀赋》《野田黄雀行》,其故事情节,汉时已具。”[9]264《豫》之《明夷》:“鹤盗我珠,逃于东都。鹄怒追求,郭氏之墟。不见踪迹,反为祸灾。”[10]288《大有》之《萃》:“雀行求食,出门见鹞,颠蹶上下,几无所处。”[10]259都是无辜弱小的小鸟遭到大鸟的欺凌,曹植之作中也写到了。谭家健先生认为,书中多次以鸟儿争斗为卦象,说明当时民间很流行,故称该书为:“汉代民间韵语集”[11]10。出土文物和传世文献均表明鸟类相争题材在民间的盛行,曹植《鹞雀赋》中鹞与雀相斗争的故事自然也有极大可能借鉴了民间的鸟类斗争题材。

二、曹植动物赋模拟借鉴的原因

首先,受到了时代潮流的影响。模拟,并非是个别作家的偶然兴起,如果以历史的眼光来看,至少从汉代开始就存在了。屈原这位令人敬仰不已、哀叹不已的作家,他的作品受到了诸多文人的追慕,模拟者络绎不绝。庄忌《哀时命》、淮南小山《招隐士》、东方朔《七谏》、王褒《九怀》、刘向《九叹》、王逸《九思》,形成了“九体”的创作体式。胡应麟《诗薮》中也说:“自屈原《九歌》《九辩》后,续为其体者,《九怀》《九叹》《九思》《九愍》,并载诸选。”[12]244枚乘作《七发》后形成了“七体”,“后有傅毅《七激》、张衡《七辩》、崔骃《七依》、马融《七广》、刘向《七略》、刘梁《七举》、崔琦《七蠲》、桓麟《七说》、李尤《七欵》、刘广世《七兴》、曹子建《七启》、徐幹《七喻》、王粲《七释》、刘邵《七华》、陆机《七徵》、孔伟《七引》、湛方生《七欢》、张协《七命》、颜延之《七绎》、竟陵王《七要》、萧子范《七诱》。诸公驰骋文词,而欲齐驱枚乘……”[13]27扬雄的创作多模拟司马相如,《汉书·扬雄传》记载:“先是时蜀有司马相如,作赋甚弘丽温雅,雄心壮之,常拟之以为式。”[14]3515《甘泉赋》《河东赋》《羽猎赋》《长扬赋》四篇是对司马相如《子虚赋》《上林赋》《大人赋》等赋作的模拟。除了赋外,杨雄还仿《周易》著《太玄》,仿《论语》著《法言》。而后,桓谭钦慕扬雄,模仿其赋,以至于所作过于频繁,耗费精力而病倒。东汉后期的京都大赋,虽然写法上有所改进,但基本还是脱胎于西汉描写宫殿苑囿的大赋。张衡模拟班固《两都赋》耗费了十年作《二京赋》,“衡乃拟班固《两都》,作《二京赋》”[3]1897,左思又模拟《二京赋》跋涉一纪成《三都赋》,“思摹《二京》而作《三都》。”[1]74曹植处在汉末建安时期,受到的影响很深。《洛神赋》仿宋玉《神女赋》,《文选》李善注中,对这类模仿的句子多有标示,“婉若游龙”,李注:“《神女赋》曰:婉若游龙乘云翔,翩翩然若鸿雁之惊,婉婉然如游龙之升。”[1]270;“荣曜秋菊,华茂春松”,李注:“朱穆《郁金赋》曰:“比荣于秋菊,齐英茂于春松”[1]270;“仪静体闲”,李注:“《神女赋》曰:志解泰而体闲。仪静,安静也。体闲,谓肤体闲暇也。”[1]270除此之外,有些句子还借鉴了宋玉《登徒子好色赋》,张衡《思玄赋》《同声歌》等。曹植还有许多拟乐府的作品,如《薤露行》《鰕?篇》《门有万里客》《怨歌行》等。吴大顺先生统计过:“黄初二十首诗歌中,有乐府诗12首,太和31首诗歌中有乐府诗26首,共有乐府诗38首,占此期全部诗歌的75%。”[15]166

汉代以来,还一直存在着一股与主流文人雅赋相对的通俗赋作潮流。从传世文学作品看,汉代许多著名的赋家都有俗赋创作。王褒的《僮约》记述了王褒智斗懒惰奴仆的故事。王褒到寡妇杨惠家做客,杨惠命奴仆便了酤酒,便了不但不从,还跑到了已故男主人坟前诉苦。王褒便同杨惠买定便了,在券约上规定了便了需要做的各种繁杂活计,最后便了只好求饶。此赋的通俗一方面表现在铺陈之物皆为生活琐事。王褒巧妙地利用赋体铺陈的特点,列出便了的工作时间和应负责的工作,从早上到半夜,从打鱼捕猎到扫地种菜,从说话声音到坐姿出行等等,事无巨细、不厌其烦。一般汉大赋中铺写的都是山川草木、鸟兽虫鱼、宫殿楼阁、神仙星象一类的物象,这样才能营造出非人间的景致,给人以心灵上的享受。而《僮约》中铺陈的事物不但是尘世之事,还是最为繁琐、细碎之事,赋中自然充满了世俗的气息;另一方面,赋中塑造了生动的世俗人物形象。汉大赋以铺陈事物为主,人物在其中只是扮演问答的角色,起到建构作品结构的作用,并不参与到主体内容中。《僮约》则不同,这是一个以赋之体写就的故事,便了处在这个故事的核心。作者先写便了不肯酤酒,展现出他的懒惰,而后写便了到坟上诉说,展现了其如底层小市民一般“撒泼赌气”的样子,结尾时“天不怕,地不怕”的便了终于跪地求饶了,求饶时鼻涕一尺长的样子和早归黄土的乞求十分富有喜感。便了丰富立体的性格,前后态度行为的反差和求饶时的丑态都为作品更多地赋上通俗幽默的色彩。

繁钦两篇作品残佚,存文不多,现有文字多是普通的形貌描写,“黄目深睛,员耳狭颐”[16]1764一类,也兼有“蜂膺眉鬓”“面象炙蝟,顶如持囊”(2)(唐)虞世南著,(清)孔广陶校注:《北堂书钞》,光绪富文斋刻本,卷一百五十八。的比喻,以动物、药材和食物为喻体,都是生活中通俗的事物。《失父零丁》的描写较繁钦之作更生动形象一些,“眼泪鼻涕相追逐,吻中含纳无齿牙,食不能嚼左右蹉。”[16]2695用“相追逐”“左右蹉”这样的词语形容老人涕泗齐下和没有牙齿的样子很是有趣活泼。“为人虽长甚细材,面目芒苍如死灰,眼眶(白)[臼]陷如羹杯。”[16]2695用“死灰”“臼陷”“羹杯”准确形象地刻画出老人气色苍白、形容枯槁的孱弱样子,甚是传神。《短人赋》的比喻甚多,其它几篇难望项背。《短人赋》中描写“雄兮鹜鷿鹈,鹘鸠雏兮鹑鷃鴜。冠戴胜兮啄木儿,观短人兮形若斯。巴巅马兮柙下驹,蛰地蝗兮芦即且。茧中蛹兮蚕蠕蝢,视短人兮形若斯。木门阃兮梁上柱,弊凿头兮断斧柯。鞞鞑鼓兮补履朴,托椎枘兮祷薤杵。视短人兮形如许。”[17]462用一系列矮小的动物譬喻形容短人之短和他表演的样子。蔡邕的描写可能来源于一次欣赏短人表演的经历,描写内容既有静态的外貌、形体,又有动态的演出动作。繁钦、戴良、蔡邕三人的写人俗赋,多用生活俗物类比,展现了俗赋诙谐生动的语言魅力。

除以上提及外,汉代文人俗赋还有扬雄《酒赋》《解嘲》《逐贫赋》,王褒《责须髯奴辞》,崔骃《博徒论》以及《史记·龟策列传》中宋元王与神龟的故事,《列女传》中《鲁秋洁妇》,《韩诗外传》卷一中《阿谷处女》,卷一〇《楚丘先生见孟尝君》,《说苑》卷五《贵德篇》中“武王克殷,召太公而问曰”,《新序·杂事》中“樊姬与楚庄王论贤相事”,《吴越春秋夫差内传》中“吴王伐齐”一部分等史籍中的类俗赋。

其次,近世的一些出土物也彰显了汉代底层俗赋的繁荣。文献方面,除了《神乌赋》外,还有斯坦因第三次中亚考察发现的田章简,1979年敦煌马圈湾汉代烽燧遗址出土的《韩朋赋》残简,北大汉简中的《妄稽》简。它们主要是以赋的形式叙述了一个故事,是故事俗赋。它们的存在使研究人员相信汉代一定存在大量的故事俗赋。文物方面,20世纪汉代墓葬中出土了许多说唱俑,1957年,四川省成都市天回山崖墓中出土了一个说唱俑,该俑顶系头巾,开口大笑。左手抱鼓,右手扬槌,左腿弯曲,右腿直起上扬,神态憨厚而诙谐,动作活泼而欢脱,非常传神地表现出了说书人表演时手舞足蹈、全情投入的状态,故有“汉代第一俑”之称。1975年四川成都曾家包东汉墓葬中出土了一件说唱俑,“椎髻,上身袒露,右手抱鼓,下部残。”[18]281979年扬州邗江县胡场汉墓中出土说唱俑两件,“雕刻精细,五官清晰,均喜形于色,一件高50厘米,坐状。平顶,大腹,右手向上扬,左手力按腹部。一件高33厘米,坐状。头有髻,髻有簪,大臂弯曲,小臂向上,左臂撑于左腿之上。”[19]3像这样的说唱俑还有很多,1957年四川羊子山二号汉墓,1963年郫县宋家林东汉墓的说书俑,1972年贵州黔西县东汉墓,1974年四川金堂县青江东汉崖墓,1979年四川新都县马家山东汉崖墓等都考古发掘中都出土过说唱俑。说唱俑的大量存在说明汉代时说唱活动非常流行,除去歌唱而着眼说的部分,正常情况下讲诵应会有底本,出土说唱俑不少,底本也应该很多,但可惜传世文献都没有什么记载,仅有的几篇出土俗赋也都是西汉时期作品。不过从出土的文物来看,东汉和西汉的说唱娱乐环境比较相似,故其说唱底本极可能是同类的故事俗赋。此外东汉说唱俑数量如此之多,说明东汉的俗赋也是数量众多。汉代的俗赋潮流影响深远,从敦煌《燕子赋》一类的俗赋的大量存在看,这一股强大的民间俗赋的潮流,在后世延续了下来,至少到唐代还没有衰败。曹植身处其中一个阶段,不可避免地受到潮流的影响。《三国志·魏志·陈思王传》载曹植曾在与邯郸淳的会面中郑重地向他展示各种才艺,其中就包括“诵俳优小说数千言”[20]603。胡士莹先生说:“这种讲说和唱诵结合的艺术形式,在秦汉时代可能就叫做赋,也就是今天成为民间赋的作品。”[21]9王齐洲、李平在《曹植诵俳优小说》一文中也论证曹植所诵俳优小说应是《神乌赋》《韩朋赋》这一类的民间俗赋。可见曹植会诵俗赋并以此为傲,那他向民间取材、学习民间的语言也就十分正常了。

最后,曹植开放的文学观念一定程度上也促成了俗赋的创作。曹植虽然喜爱文学创作,流传许多脍炙人口的佳篇,但是它并不重视文学。曹植《与杨德祖书》中有一则著名的材料,“辞赋小道,故未足以揄扬大义,彰示来世也。犹庶几戮力上国,流惠下民,建永世之业,流金石之功,岂徒以翰墨为勋绩,辞赋为君子哉!若吾志未果,吾道不行,则将采庶官之实录,辩时俗之得失,定仁义之衷,成一家之言,虽未能藏之于名山,将以传之以同好。”[2]154曹植认为人生首先要建立彪炳千古的功业,若不行,可退而以笔为刃,著录史书留名青史。这两者是人生最重要的追求,辞赋不足与匹。所以,曹植喜爱文学但又轻视文学。在这种观念的驱使下,曹植便不会十分注重文章之间的区分,打破雅俗界限时有发生。如“诔”“颂”一类属于庄重的文体,写作时一定要典雅,但是,曹植在《武帝诔》中用“尊灵永蛰”之语比喻自己的父亲、一位枭雄的逝去,在《明帝颂》中用“圣体轻浮”之言形容明帝的健步如飞。曹植开放的写法为文章注入了活力,但也招来了反对,刘勰在《文心雕龙·指瑕》便对此加以批评:“浮轻有似蝴蝶,永蛰颇疑于昆虫,施之尊极,岂其当乎?”[22]364这是开放和保守之间的碰撞。

三、曹植动物赋模拟借鉴的评价

曹植动物赋的模拟整体上比较成功,既能感悟到原作的精神情感,又能在模拟中创新。中国古代的文学批评家是赞同模仿的,认为模仿对于一个人的写作是有帮助的。《文心雕龙·体性》说:“故宜摹体以定习,因性以练才,文之思南,用此道也。”[22]260刘勰认为作文先要学习经书以生“根”,而后才能在此基础上生“叶”,发展出适合个人体性的创作方向。但是,一开始应该选择正确的模仿对象,不要盲目学习。《文史通义·古文十弊》批评了盲目模仿的行为:“评选之家,不察其故,误谓原文如是,又从而为之辞焉。于引端不具,而截中径起者,诩谓发轫离奇;于刊削余文,而遽入正传者,诧为篇终之崭峭。于是好奇而寡识者,转相叹赏,刻意追模……文人好奇,易于受惑,是之谓误学邯郸,又文人之通弊也。”[23]817明中期有一类学文之人,不识史传中的文章多有删减的事实,夸赞其开头离奇,结尾峭拔,结果便误入了歧途。批评家们认为最优秀的仿作不应该停留在词句等外在形式,而是能把握住原文内在的神理风貌,做到精神传承、意脉贯穿。刘知几:“盖模拟之体,厥途有二:一曰貌同而心异,二曰貌异而心同……盖貌异而心同者,模拟之上也;貌同而心异者,模拟之下也。”[24]219-224刘师培:“故学一家之文,不必字摹句拟,而当有所变化。文章中之最难者,厥为风韵、神理、气味,善能趋步前人者,必于此三者得其神似,乃尽模拟之能事,若徒拘句法,品斯下矣。”[25]131以这个评价标准衡量,曹植的仿拟是优秀的。他选择了正确的模拟对象,祢衡的《鹦鹉赋》和赵壹的《穷鸟赋》都抒发了作者为人迫害的悲痛之情,因其情感深挚而为历代文人称道。尤其是祢衡《鹦鹉赋》,备受青睐。浦铣《復小斋赋话》中评价:“祢正平《鹦鹉赋》,颇为自己写照,然略无露才扬己意。[26]198李元度《赋学正鹄》中评价:“作者恃才负气,曹操久欲杀之,而耻居其名,故特假手于黄祖,作者心知,故篇中寄托多自表衷肠。惜未能鹄举鸿冥,终遭其害,然而顷刻挥毫,涛涛汩汩,鹦鹉洲名足千古矣。”(3)(清)李元度辑:《赋学正鹄集释》,同治十年,卷四。一般仿作之人在与原作者情感相通时易体悟到作品的风神,曹植却在没有情感体验的情况下可以做到。《鹦鹉赋》据赵幼文《曹植集校注》篇末说:“瑀死于建安十七年,植赋当作于瑀死之前也。”[2]59《蝉赋》也排在黄初前。两篇文章都作于文帝即位以前,说明它们不是曹植自身的经历。但两篇文章中还是抓住了原作的核心,表现出了原作中受困动物内如汤煮,外如履冰的悲惨绝望。这当然与曹植卓越不凡的文学才能有关,但也与当时流行的慷慨悲凉之风有关。社会动荡,满目悲惨,文人心态受到感染多有慷慨悲凉之语,“观其时文,雅好慷慨,良由世积离乱,风衰俗怨,并志深笔长,故梗概而多气也。”[22]404钟嵘评王粲:“发愀伧之词”[27]188,评曹操:“甚有悲凉之句”[27]380甚至于以悲凉为美,曹丕《与吴质书》中说:“高谈娱心,哀筝顺耳”[28]255祢、赵作品中蕴含的愤激之气、悲惨之情与慷慨悲凉的文学风气有异曲同工之妙,为曹植把握原作精神情感提供了非常重要的帮助。

曹植对原作情感把握甚好,但也存在一些问题,曹植《鹦鹉赋》的抒情稍显平缓,这可能与其行文篇幅和句式选择有关。对比两篇《鹦鹉赋》会发现,同样的被捕到侍奉君子的故事情节,祢衡用了100句,曹植用了20句,后者仅为前者的五分之一。写鹦鹉遭难的过程和情感活动时,曹作只有:“遇旅人之严网,殊六翮而无遗。身挂滞于重緤,孤雌鸣而独归。岂余身之足惜,怜众雏之未飞。”6句做了过程梗概,描写渲染之语一概没有。祢作则描写详细,用了42句。从“命虞人于陇坻,诏伯益于流沙”[1]200到“匪余年之足惜,愍众雏之无知。”[1]201写了猎人如何千里迢迢地去捕捉,鹦鹉被捕后颠沛流离的遭际和情感。在被捕的过程中,鹦鹉的心理活动是复杂的,既有对妻子孩子的不舍,对故乡的怀念,又有顺时保全的隐忍,还有希望逃过一劫的些许希求。这些感情交织在一起让鹦鹉的形象更加丰满立体,也很容易让人对其生出同情之感。这样一对比就很明显了,曹植篇幅短、着墨少导致描写不足,缺乏血肉,故形象不甚复杂,情感不甚动人。

曹植对民间俗文学的创作于借鉴中有所创新。民间两鸟斗争多以欺侮为表现重点,曹植改变了故事的核心内容,弱小战胜强大成为文章表现的重点。《鸱鸮》中的母鸟已经遭到了鸱鸮的攻击,丧失了子女,毁坏了鸟巢,只能在悲痛中顽强挣扎,继续奋力抵抗。《神乌赋》则更为凄惨,雌乌失去了生命。在与盗鸟搏斗失败后,雌乌自知存活无望,故投污厕而死,临死前最放心不下孩子,担心后母对子女不好,可也无能为力了。两篇故事均是善良正义的一方备受欺凌,邪恶的一方扬长而去,以悲剧收场,重点表达的都是强霸对弱小的欺侮和弱小一方的悲惨。《鹞雀赋》不同,雀被鹞抓住之后,自知不敌,委屈求饶,希望触动鹞的怜悯之心而侥幸活命。没想到两番交流后,鹞的态度开始强硬起来,雀虽然弱小,但并未被吓倒,反而鼓起勇气睁大眼睛、张起翅膀,准备和鹞做拼死一搏。最后的结果是强大的鹞反而被雀吓住,未战而走。示弱也好,拼命也好都是雀为了活命而进行的努力,雀的求生才是这个过程中表现的重点,所以该赋颇有旧瓶盛新酒的意味。曹植对《鹞雀赋》的另一处改造是为结尾赋上了喜剧色彩,打破了一悲到底的写法。结尾时,两雀回家,丈夫讲述着今天发生的生死攸关的危险,但是讲述的重点却是自己如何机智勇敢地战胜了凶猛的敌人,语言中带着炫耀与自得。而后还不忘依仗这份光环叮嘱妻子“莫复相妬”。雀在外是一派正义高大、视死如归的形象,回到家中就变成了一个“耙耳朵”。据雀叮嘱妻子的话语看,其妻是一位善妒的女人。从后世小说中刻画的妒妇形象中可以了解到,她们一般心胸狭小、性格泼辣、行为彪悍,所以日常生活中雀应该很怕妻子,生活地位低下。但它们是夫妻,“怕”又不是一般意义上的恐惧,更多地含有丈夫爱妻子而心甘情愿包容的温情。雀的炫耀和叮嘱不是真的希望妻子以后做出如何的改变,而更多像是夫妻之间斗嘴。这样的结尾冲淡了前半部分危机的紧张和焦灼,给人以幽默欢快的感觉。所以,钱钟书先生《管锥编》对这种写法很是称赞:“游戏之作,不为华缛,尽达情致。”[29]1059

不过虽有游戏意味,却极有可能是篇有寓意的作品。据王象之《舆地碑记目》卷二记载有《鹞雀赋碑》:“在枝江县杨内翰宅,系草书。前有隋大业皇帝序云:陈思王,魏宗室子也。后题云:黄初三年二月记。”(4)(宋)王象之:《舆地碑记目》,四库全书文渊阁本,卷二。该赋写于黄初三年,其前一年便是“监国谒者灌均希旨,奏植醉酒悖慢劫挟使者。有司请治罪。”[20]5611所以马积高说:“大概都是借此讽谕曹丕及其爪牙的。”[5]59高德耀也说:“这篇赋很可能与曹丕、曹植兄弟的关系有关。”[30]47曹植借鹞雀斗争象征曹丕、监国谒者等对自己的欺凌。这么沉痛的经历,像《神乌赋》、祢衡《鹦鹉赋》、赵壹《穷鸟赋》这些作品用悲剧的笔调才符合,但是他却选择了喜剧的结尾消抹悲伤,确实别出心裁。由于记载有限,具体原因已不可得知,或许是热爱诙谐俗文学的曹植与其中找到了诉说经历、表达情感的新方法。诙谐的笔法展现痛苦的回忆产生一种举重若轻的张力,看似的轻快言语在仔细品读中会流露出悲伤,比直接展现出的悲剧更能让人难以释怀。

总之,曹植的动物赋具有较为明显的模拟倾向,用词相似,行文结构、空间结构构建相似,通俗的风格相似。究其原因,是受此前盛行的篇章模拟潮流和俗文学潮流的影响。对于模拟的写法,中国古典文学的批评者们并不反对,只是多倡导模拟得其法,曹植做到了,选择了优秀的学习对象,也学得了原作的神韵,更是做到了模拟中有创新。所以,虽有情感稍显平淡之不足瑕疵,也终是瑕不掩瑜。