麻醉对建立大鼠重度创伤失血性休克模型的保护性作用

向成芳,骆立晖,赵会民*,陆 勇,杨 康,曾 欢,韦婷洁

(1.广西医科大学第二附属医院, 南宁 530007; 2.广西医科大学第一附属医院, 南宁 530021;3.郴州市第一人民医院, 湖南 郴州 423000)

随着交通事故、自然灾害、暴力事件等频繁发生,创伤占全世界死亡构成比的10%和致残人数的16%,且受害人群主要是青壮年(18 ~45 岁)[1]。 创伤失血性休克是临床急诊急救中的常见病种,在大多数严重创伤危及生命的早期幸存者中,应用麻醉药是很常见的。 全身麻醉剂的使用是否以及在多大程度上影响重度创伤的预后尚不清楚,全麻药对结果测量的潜在混淆效应通常被忽略[2]。 多年来,动物研究对组织损伤和出血引起休克的生理学有了基础的了解[3-4]。 然而以往大部分创伤失血性休克损伤的动物模型均是在麻醉状态下制成的,难以判断创伤后意识状态及活动性变化,严重影响了动物对创伤失血性休克的应激反应,所以与临床实际有一定的差异。 模拟出与临床创伤休克接近的动物模型是至关重要的。 并且近几年有少量实验已经使用清醒状态下动物模型应用于动物基础实验研究[5-6]。 但并没有阐述清醒状态下创伤失血性休克动物模型的基本特点。 本研究试图改进传统创伤休克模型,对比全身麻醉与清醒状态下STHS 大鼠模型,探索麻醉对STHS 大鼠的影响,通过持续建模过程中血流动力学、动脉血气指标、器官损伤病理情况,以期为重度创伤失血性休克患者提供新的治疗视角。

1 材料和方法

1.1 实验动物

SPF 清洁型健康雄性Sprague-Dawley(SD)大鼠40 只(7 ~9 周),体重250 ~350 g,由广西医科大学实验动物中心提供[SCXK(桂)2014-0002];适应性隔离间饲养1 周,周围环境温度恒定(23±1)℃,湿度(50±5)%,光照遵循昼夜节律,每笼5 只,给予正常标准饲料,饮用水。 大鼠实验操作与组织取材均与广西医科大学实验动物中心设施内进行[SYXK(桂)2014-0003]。 本实验通过广西医科大学实验动物中心和实验动物委员会批准(201907050),并且严格按照实验动物使用的3R 原则给予人道主义关怀。

1.2 主要试剂与仪器

0.9%氯化钠注射液、戊巴比妥钠粉末(北京化学试剂公司,北京);肝素钠注射液(天津药业,中国);盐酸利多卡因注射液(上海朝晖药业)‘全自动动 脉 血 气 分 析 仪 ( ABL90FLEV, 丹 麦RADIOMETER); 多通道生理记录仪(BIOPAC MP160,美国);大鼠固定架(温州原上草医疗科技有限公司);显微解剖手术器械(广州莱赛),医疗实验用聚乙烯半透明毛细软管(PE50,永发塑料商行),三通阀(BD Connecta,美国)。

1.3 实验方法

1.3.1 实验分组

选取40 只健康雄性SD 大鼠随机分成四组(n=10),分别:清醒对照组(conscious control group,CC)、清醒创伤失血性休克组(conscious traumatic hemorrhage shock group, CTHS)、 麻 醉 对 照 组(anaesthesia control group,AC)、麻醉创伤失血性休克组休克组(anaesthesia traumatic hemorrhage shock group,ATHS)。

1.3.2 模型制备

动物模型均在无菌操作间进行,动物称重后,采用3%的戊巴比妥钠溶液(0.1 mL/100 g)经腹腔注射进行麻醉,待大鼠疼痛反应消失、眼睑反射消失、肌肉松弛,麻醉平稳后,剪毛备皮,充分暴露手术范围,酒精消毒腹部,大腿内侧皮肤,将动物四肢用医用胶带固定在自制大鼠手术台上,手指触摸左右侧股动脉搏动,沿腹股沟作1~2 cm 切口(左右侧腹股沟),逐层钝性分离皮下组织,避开皮下血管,分离股动脉和股静脉,暴露股动脉、静脉,准备肝素化PE50 管进行插管、结扎、内固定与腹股沟筋膜,外固定于大腿上内侧皮肤,防止大鼠挣脱,插管完毕后通过股动脉插管分别注射肝素钠(500 U/mL)溶液0.1 mL 封管,左侧股动脉用于血流动力学监测,检测并记录大鼠平均动脉压(MAP)、心率(HR)、左心室压力最大上升/下降速率(± dp/dt max)每5 min 记录一次生理指标,记录至40 min;右侧股动脉用于放血及血样采集,左股静脉用于静脉麻醉通道。 各组每个放血步骤时间点,放血留取后200 μL 用于血气测量;对照CC、AC 组仅进行双侧股动脉置管,CC 组等待大鼠完全清醒,稳定10 min钟后,持续监测血流动力学40 min;AC 组持续麻醉,若大鼠出现觉醒倾向(摆尾,胡须抽动,舔舌,四肢抖动等)立即予以经左股静脉注射3%戊巴比妥钠0.1 mL 追加剂量,保持麻醉效果适中,持续监测血流动力学40 min;

ATHS、CTHS 组均在腹腔制造开放性创口(沿腹白线作5 cm 直线切口),肌层采用间断缝合4 针,皮肤层及皮肤下黏膜层予以中点缝合1 针,术后予以0.1%利多卡因涂抹手术切口,用湿纱布覆盖腹部伤口,手术时间控制在40 min 内完成,用固定架固定大鼠制动;THSA 组等待大鼠清醒(大鼠四肢,尾,头颈,舌头活动自如),稳定10 min;右侧股动脉连接多功能生理测量仪,持续监测血流动力学;经左侧股动脉放血,定量定时控制性放血,按体质量的7%放其全身血量的50%,THSB 组完成开放性创口与置管后,持续麻醉状态下进行放血,若发现大鼠有觉醒倾向,立即予以追加戊巴比妥钠剂量0.1 mL,保持适当麻醉效果(麻醉过程中大鼠无呼吸困难、抽搐、呕吐、流涎等不良反应),放血量与THSA组一致;

放血过程分为6 个步骤三个阶段:CTHS、AHSB组放血过程一致,CC、AC 组均在创伤休克组相应的放血时间点取200 μL 血液进行血气测量;放血前记为时间点T0,分6 个时间点进行放血:第一个时间点(T1)监测10 min 正常稳定血流动力学后立即不控速(5~10 mL/min)放其全身血量的25%,用采血管连接三通阀开口其他时间点均用1 mL 无菌注射器连接三通阀开口;第二个时间点(T2)停置15 min 后,控速(0.5 mL/min)历时2 min 放其全身血量的5%;第三个时间点(T3):停置5 min 后,控速(0.5 mL/min)历时2 min 放其全身血量的5%;第四个时间点(T4):停置5 min 后,控速(0.5 mL/min)历时2 min 抽取全身血量的5%;第五个时间点(T5):停置5 min 后,控速(0.33 mL/min)历时3 min 抽取全身血量的5%;第六个时间点(T6):停置5 min 后,控速(0.33 mL/min)历时3 min 抽取全身血量的5%;T1 称为第一阶段(不控速自主流血阶段),T2、T3、T4 称为第二阶段(控速自主流血阶段),T5、T6 称为第三阶段(控速被动流血阶段);放血时长(46±2.1)min 均大体一致,CTHS组到达最大放血量时血压为(36.87±11.93)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),ATHS 组到达最大放血量时血压为(25.24±2.59)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),制成重度创伤失血性休克大鼠模型;

以放血结束后MAP 降至25 mmHg 或出现呼吸衰竭或存活时间达4 h 为实验终点;分别观察并比较其T0~T6 时间点生理状态、血流动力学、血气分析,以及休克后CTHS、ATHS 组MAP 的动态变化。到达实验终点予以过量3%戊巴比妥钠(1 mL)静脉注射致安乐死,迅速取出心脏、肝、肾、肺浸泡于组织固定液中,随后比较各组病理学切片等情况。

1.3.3 观察指标

生理指标:主要观察大鼠的呼吸、末梢循环情况、尿量等在实验过程中的生理变化情况。

血流动力学指标:T0 为放血前,分别于T1、T2、T3、T4、T5、T6 相应放血时间点后选取1 min 持续监测时间段,观察大鼠平均动脉压(MAP)、心率(HR)、左心室压力最大上升/下降速率(±dp/dt max),取各时间段平均值作为测量值,休克后持续监测创伤休克组MAP 变化情况。

动脉血气分析指标:T0 为首放血时取血样,分别于、T1、T2、T3、T4、T5、T6 时间点最后0.3 mL 动脉血样,在15 min 内进行血气分析测量。 测定酸碱度(PH 值)、 氧 分 压(PaO2)、 二 氧 化 碳 分 压(PaCO2)、血红蛋白(ctHb)、乳酸(Lac)、血糖(Glu)、碳酸氢根浓度(cHCO3

-)、碱剩余(BE)。

病理检查:各组到达试验终点处死动物进行常规检查后并迅速提取肝、心脏、肺、肾,浸泡在组织固定液中,送往广西医科大学实验中心进行石蜡切片,HE 染色。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计软件。 计量数据均以平均数±标准差(±s)表示,同一时间段内各组间比较采用单因素方差分析,若存在差异,两两比较采用LSD-t 检验;同组间不同时间点的比较采用重复测量方差分析,若存在差异,两两比较采用LSD-t 检验; P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般生理指标的变化

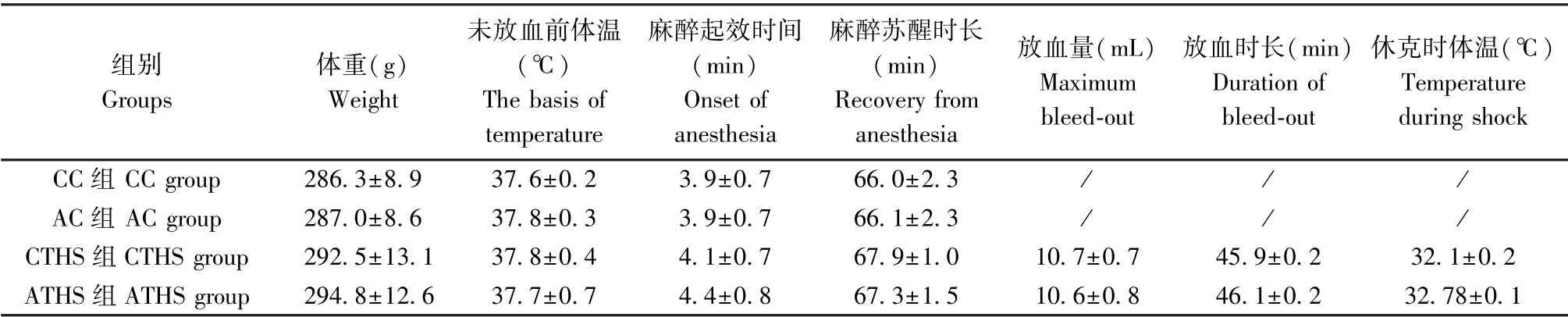

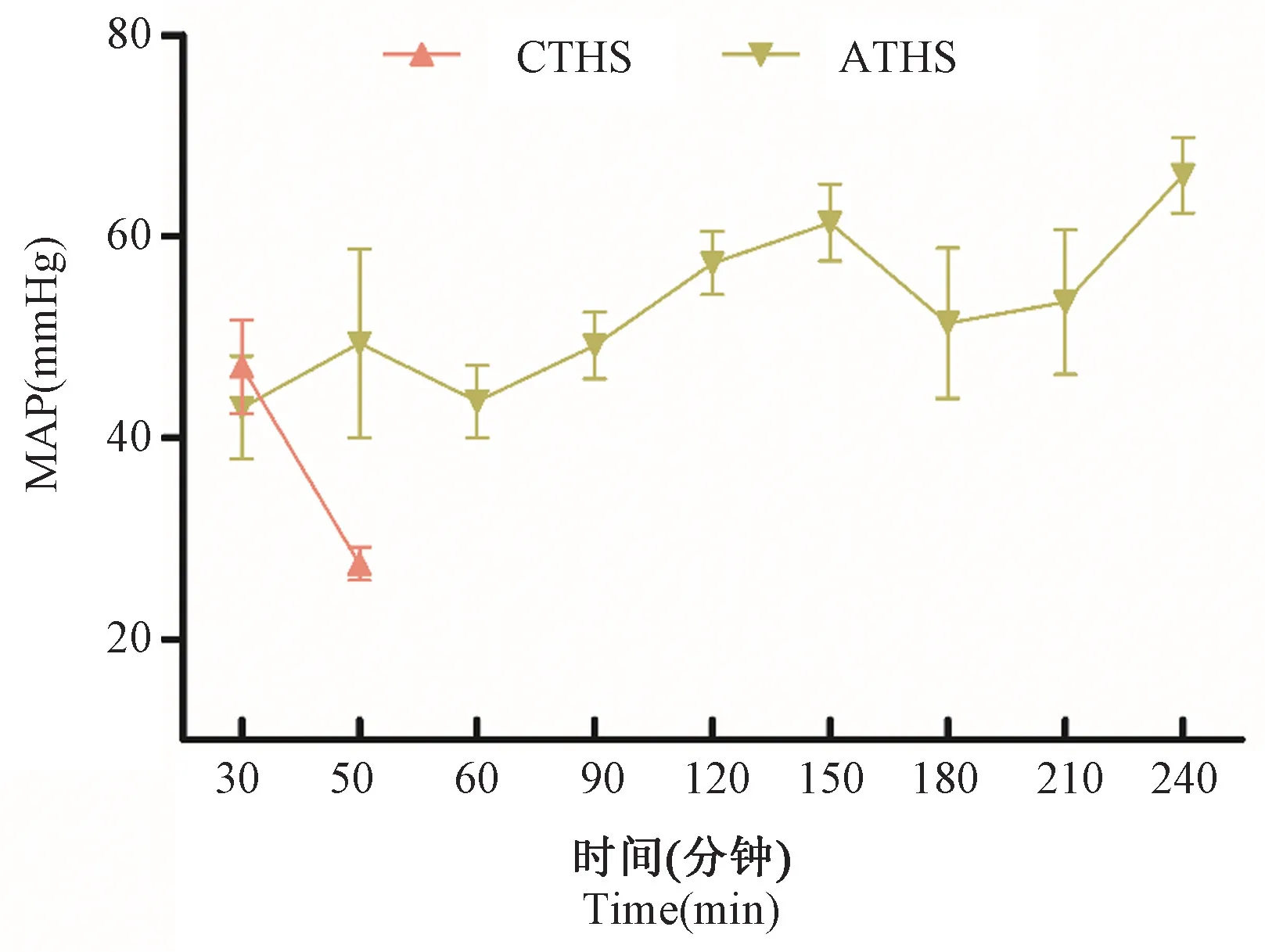

各组大鼠休克前体重、体温、麻醉起效时间、麻醉时长,CTHS、ATHS 组放血量、放血时长、休克时体温差异无统计学意义(P<0.05)(如表1 所示)。 CTHS组放血过程中生理学特征表现明显,放血至T3、T4、T5 时,大鼠出现明显躁动,挣扎,不配合的状态,同时伴随着呼吸频率明显加快,上肢、耳朵、嘴唇等部位迅速苍白,同时按压无回血,末梢循环明显减弱;放血至T6 时,大鼠活动性明显减弱,精神萎靡,上肢、耳朵、嘴唇明显苍白,实验过程无尿。 ATHS 组全程处于全麻状态,配合实验进程,呼吸平缓,无明显变化,放血至T4~T5 时可见上肢、耳朵、嘴唇逐渐苍白,按压末梢循环无回血,放血至T6 时,上肢、耳朵、嘴唇明显苍白,实验过程有尿(2 ~3 次)。 各组实验中均发现明显呼吸衰竭现象,因此实验终点均以MAP 降至25 mmHg 或存活时间达4 h 为实验终点。 CC、AC、ATHS组存活时间均大于4 h,实验终点定义为存活时间为4 h;CTHS 组存活终点定义为MAP<25 mmHg,存活时间为(52.4±8.8) min。

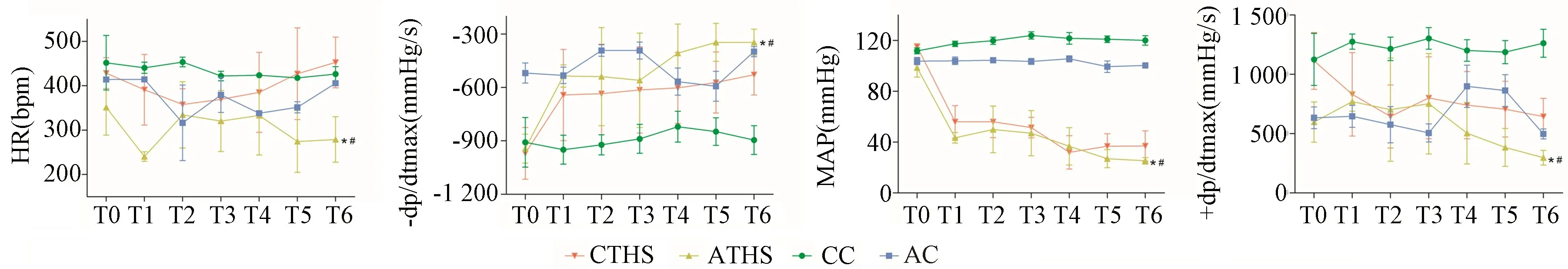

2.2 各组血流动力学变化情况

大鼠休克放血过程中(T1、T2、T3、T4、T5、T6),在对照组中:与CC 组比较,AC 组MAP、HR 差异有统计学意义(P<0.05),当然在整个实验中,各指标存在一定的波动性;CTHS、ATHS 组HR、±dp/dt max随时间的变化均存在显著差异(P<0.01),ATHS 组HR、±dp/dt max 均呈降低趋势,而CTHS 组先降低(T1)再升高或稳定(T2、T3、T4、T5、T6)最后下降至死亡,发展时间极快(约50 min);MAP 在T4 时达到最低,随后有上升趋势(如图1 所示)。 然而CTHS、ATHS 组休克后30 min 开始MAP 变化情况得到反转,CTHS 组呈直线下降趋势,而ATHS 直至存活四小时,血压维持在40 ~70 mmHg 的低血压水平(如图2 所示)。

2.3 各组动脉血气分析变化情况

休克放血过程中(T1、T2、T3、T4、T5、T6)在对照组(AC、CC 组)中未见明显差异,CTHS、ATHS 组PH、PaCO2、ctHb、cHCO3-、BE 呈逐渐下降趋势,除PH、ctHb 外,CTHS 组下降幅度显著大于ATHS 组(P <0.01);Glu、Lac、PaO2呈逐渐上升趋势,且CTHS 组上升幅度显著高于ATHS 组(P<0.01)(如图3 所示)。

2.4 各组大鼠病值理切片情况

对照组(CC、AC):可见各脏器完整,大小正常,表观鲜红,血液充盈;HE 染色镜下可见肝、心脏、肺、肾结构正常、未见细胞坏死,少量炎性细胞浸润。 ATHS 组:各脏器表观较血液充盈欠佳,稍发白,可见心脏代偿性增大,肺下叶可见多发水肿,肝大小无明显差异,未见淤血,肾较对照组稍增大,表观发白,无明显水肿淤血;HE 染色镜下各脏器结构尚正常,以可见大量肾小管上皮坏死,肺泡结构少量破坏,和红细胞少量渗出,各脏器均可见炎性细胞浸润。 CTHS 组:各脏器表观呈明显发白,缺血样,可见心脏明显增大,心脏壁薄,肺和肾可见1 ~2处水肿区,肝呈红白相间像;HE 染色镜下可见,肺、肾、心脏结构破坏,明显大量红细胞渗出及细胞水肿坏死(红色箭头标记处),伴随少量炎性细胞浸润(见图4)。

表1 各组大鼠一般情况(±s,n=10)Table 1 General conditions of the rats in each group

表1 各组大鼠一般情况(±s,n=10)Table 1 General conditions of the rats in each group

注:CC 与AC 组均未进行放血处理,放血量、放血时长、休克时体温无数据显示。Note. The CC and AC groups were not bled, and no data were displayed on the maximum bleed-out, duration of bleed-out, or temperature during shock.

组别Groups体重(g)Weight未放血前体温(℃)The basis of temperature麻醉起效时间(min)Onset of anesthesia麻醉苏醒时长(min)Recovery from anesthesia放血量(mL)Maximum bleed-out放血时长(min)Duration of bleed-out休克时体温(℃)Temperature during shock CC 组CC group 286.3±8.9 37.6±0.2 3.9±0.7 66.0±2.3 / / /AC 组AC group 287.0±8.6 37.8±0.3 3.9±0.7 66.1±2.3 / / /CTHS 组CTHS group 292.5±13.1 37.8±0.4 4.1±0.7 67.9±1.0 10.7±0.7 45.9±0.2 32.1±0.2 ATHS 组ATHS group 294.8±12.6 37.7±0.7 4.4±0.8 67.3±1.5 10.6±0.8 46.1±0.2 32.78±0.1

图1 各组血流动力学变化情况Note. Compared with the CC and AC group, *P<0.05. Compared with the CTHS group,#P<0.05.Figure 1 Evaluation of hemodynamics in each group

3 讨论

创伤仍然是当今世界的一大卫生难题,并且创伤休克动物模型也是当今创伤研究领域的一道难题。 创伤麻醉师在面对严重创伤休克患者时有多种相互矛盾的问题,在保证充分的复苏基础上,针对需要对气道管理、高级创伤支持、手术止血等危重护理,选择麻醉剂是确保最佳效果的关键[7]。 然而对于正在进行复苏和血液动力学不稳定的患者使用麻醉诱导和维持剂的管理仍然尚存争议[8]。为了开发新的治疗方法,我们需要更好的了解重度创伤失血性休克病理生理学。 然而,由于急性损伤和可变原因以及伤员管理的变化,人体研究具有挑战性,随机对照实验很难进行。 体外研究未能复制重度创伤失血性休克的细胞/组织/器官相互作用的复杂病理生理学(如失血低灌注、血流动力学、代谢改变等等)。 因此,在体内建立创伤与休克动物模型是机制研究发现的必要条件。 本研究选用适用于创伤基础研究模型,易于实现和控制创伤休克以及可准确测量血流动力学、动脉血气等的大鼠作为研究对象,试图建立改良大鼠重度创伤失血性休克模型,比较全身麻醉与清醒状态下STHS 大鼠,通过对大鼠生理学特征观察,持续监测休克过程中血流动力学及休克后MAP、动脉血气分析的变化情况,以及到达实验终点时大鼠各脏器的病理学检测,研究麻醉对创伤失血性休克各脏器的影响,利用各动物模型的优点,发挥最大的研究价值。

图2 CTHS、ATHS 组休克后30 min 到实验结束时MAP 变化情况Note. Since the survival time of the CTHS group was(52.4 ± 8.8) min, no data was shown for MAP 50 minutes after shock.Figure 2 The changes in the MAP in the CTHS and ATHS groups 30 minutes after shock to the end of the experiment

在体内建立创伤与休克动物模型是实验机制研究的必要条件。 多年来,国内外学者采用了多因素复合致伤法,相继建立了一些新的创伤失血性休克模型, 但由于存在着诊断标准不明确、施加因素(创伤)难以定量、致病因素单一、个体差异、成功率低等缺点,并且由于研究目的特殊性、失血休克发生的不稳定性,以及应用范围的限制,动物实验与临床实际不一致性,迄今为止仍没有建立公认的实验动物模型标准[9-12]。 创伤是THS 损伤模型的重要组成部分。 软组织损伤、骨折、内脏损伤以及组合损伤都有在动物模型中诱导,以模拟临床实情。特定类型的损伤会引起不同的生理和炎症反应,目前动物模型较常用的剖腹软组织挤压损伤用来模拟在器官和组织中诱导缺血和炎症反应,加重失血性休克的严重程度[13]。 动物模型的出血休克方案有三种:控制性失血包括固定容量性失血和固定压力性失血以及非控制性出血[11,14-17]。 固定容量性失血(fixed-volume haemorrhage, FVH)可以评估不同创伤模型和跨物种之间的代偿性血流动力学反应;缺点是低血压和休克的程度没有固定的定义,体积个体差异大[18]。 在临床前研究中,FVH 模型被广泛用于测试复苏方案,主要应用于大型实验动物(如猪)[19],同时也被报道用于研究复苏对大鼠生存和神经系统的影响以及Toll 样受体(TLR)在创伤相关炎症过程中的作用[20-21]。 本实验通过选取同一批同龄大鼠,以腹部开放性创口(沿腹白线减少出血量)间断缝合与失血性休克为主导因素,严格控制放的量和速度以及放血的时间点,减少个体差异,维持一个相对稳定的休克程度,比较麻醉与清醒状态下放血大鼠休克进程与临床特征。 虽然未能将创伤与放血同步进行,与临床实际存在一定差异,但在清醒状态下控速放血(先快后慢)可以进一步模拟实际情景。 同时选择与临床实际特点相似的创伤休克研究模型,实验方法及检测方法是非常重要的。 本实验建立麻醉与清醒大鼠STHS 模型,采用常用动物实验麻醉药戊巴比妥钠进行麻醉,并有研究在予以参考麻醉剂量正常大鼠实验中发现戊巴比妥钠对心血管系统影响较小[22]。 通过检测与临床检测特点相似的方法学(生命体征、血流动力学、动脉血气等),确定麻醉与清醒STHS 大鼠模型具有可重复性、可控性、稳定性、易操作性等特点。

清醒与麻醉状态下制造STHS 模型过程中是存在巨大差异的,同时结果也是截然不同。 主要表现在以下几个方面:一般生理情况,CTHS 组可以实时观察到整个休克过程中大鼠的生命体征的变化,与人体应激表现相似,体温骤减,几乎无尿。 而ATHS组整个实验过程是在麻醉下进行,无法观测到本能应激反应。 随着STHS 血容量显著降低,血压降低,器官组织灌注锐减,细胞缺氧,继发性器官损伤,心血管反应性降低。 本研究发现,在麻醉状态下,放血过程中HR 没有明显加快、±dp/dt max 也没有增强,MAP 呈持续下降趋势;而CTHS 组HR 代偿性增快,±dp/dt max 也增强,MAP 在放血后期有上升趋势。 提示在麻醉状态下,在放血过程中ATHS 循环阻力增高,心脏功能受到抑制,MAP 显著降低,易呈现低血压状态。 与临床创伤需行手术患者预防低血压情况相似[23]。 而到达最大放血量以后,CTHS组经过短暂的代偿期以后,迅速进入失代偿期致死亡;反之ATHS 组MAP 逐渐上升。 提示ATHS 组代偿期明显较清醒组时间长,耐受血管低反应性强。当然这些结果是否存在大鼠类特异性? 需要进行其他类型动物的研究需要进一步探索。 动脉血气分析是评估氧合和通气充分性的金标准,与休克损伤程度密切相关。 本研究发现麻醉状态下,将减少放血过程中大鼠应激所致耗氧、耗能,并降低机体氧代谢,明显可见其Glu、Lac、PaO2升高幅度低于CTHS 组而PH、PaCO2、ctHb、cHCO-3、BE 降低幅度显著低于CTHS 组。 提示CTHS 组休克病程更快、病情更重,氧动力学严重失衡,加速死亡。

综上所述,发现麻醉在失血过程中降低MAP、HR,抑制心脏收缩做功,予以同样的创伤和休克后,经历低血压状态后MAP 逐渐回升,可达到正常水平的25%~40%;在失血过程中显著减少应激耗能耗氧、缓解呼吸和代谢产物堆积,改善预后MAP,显著减轻各器官的损害,表现出提高大鼠建立STHS 模型的耐受性,发挥保护性作用。 进一步提示创伤研究者需要考虑所使用的实验方法(如麻醉、手术操作)对模拟的创伤(出血/损伤)动物体内平衡的内在影响,以期为创伤失血性休克相关动物模型的制作和选择提供借鉴。