吴伟业悲吟惆怅的诗情

王敏红

“慟哭六军俱缟素,冲冠一怒为红颜。”千古绝唱《圆圆曲》,概括了“秦淮八艳”之一陈圆圆坎坷多难的生命史,写出了一段惊魂动魄的风流韵事。而拨动这哀弦的,就是明末清初著名的悲情诗人吴伟业。

吴伟业(1609—1672),字骏公,号梅村,别署鹿樵生、灌隐主人、大云道人,江苏太仓人。与钱谦益、龚鼎孳并称“江左三大家”,是“娄东诗派”的开创者。系同乡张溥的学生,复社骨干。明崇祯四年(1631)进士,其会试试卷得到“正大博雅,足式诡靡”八个字的“天语褒扬”,荣极一时。曾历任翰林院编修、东宫讲读官、南京国子监司业等职。顺治十年(1653)被逼出仕清朝,次年被授予秘书院侍讲,后升国子监祭酒。顺治十三年(1656)底,以奉嗣母之丧为由辞官返乡,从此隐居故里直至去世。

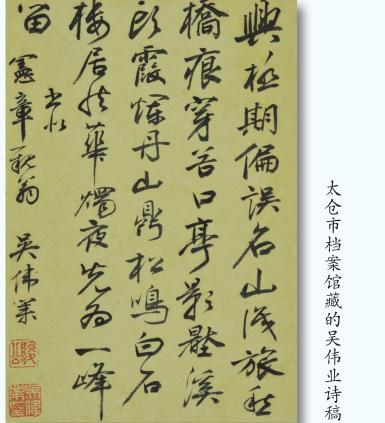

吴伟业的家乡太仓,历史悠久、经济繁荣、人文璀璨,仅万历、天启两朝,就有38位进士和91位举人,在当时颇有名望的人物有万历朝首辅王锡爵、天启朝兵部尚书王在晋、崇祯朝兵部右侍郎李继贞等等。在文化艺术领域更是涌现出了诸多史有所载的著名人物,文学家有明代“后七子”领袖王世贞、复社领袖张溥,学者有陈瑚、陆世仪、江士韶、盛敬和顾梦麟,画家有仇英、王时敏和王鉴等等。还有一些当时长期寓居在太仓的外地著名人物,如书画家董其昌、文学家陈继儒、戏曲音乐家魏良辅等。他们谈文论艺、授徒讲学,在太仓营造出十分浓厚的文化艺术氛围。吴伟业就是在这样一种教育发达、人才荟萃、具有良好文化艺术环境中逐渐成长起来的。他身受乡里前辈名贤的深刻影响,并蒙受他们的帮助、提携、指点,加上自己卓异的天赋和勤奋苦读,使得他才华过人,在诗、词、文、戏曲等方面均有建树。此外,他还擅长书法和绘画,其书画作品在太仓市档案馆就有收藏。不过,吴伟业的主要成就和真正对当时和后世产生重大影响的是他的诗歌。他在继承元白诗歌的基础上,本着以诗纪事、以诗传史的强烈使命感,创作出长篇七言歌行,艺术地记录和咏叹了明亡清兴的历史悲剧。这种独具艺术个性的叙事诗,被后人称之为“梅村体”,从而奠定了他在清初诗坛和整个诗歌史上的不朽地位。

吴伟业生活在明清易代之际,沧海桑田的巨大动荡与灾难,极大地激发了他的忧国忧民之心和创作灵感。他忠实于历史事件的原貌,通过叙述各阶层人物的悲欢离合和身世命运的悲哀,及普通民众所遭受的疾苦,去展现一代兴亡,倾吐亡国之哀和故国之思。太仓市档案馆藏《吴诗集览》,广收梅村诗作,由靳荣藩辑注,太仓人顾湄、许旭参与编纂刻印。该套书初刻于康熙年间,乾隆年间重刻。通览全集,这些诗歌就像一面时代的镜子,真实地反映了当时的阶级矛盾、民族矛盾和明王朝内部的派别斗争,具有很强的现实性。正如靳荣藩在《吴诗集览》序中所说:“梅村当本朝定鼎之初,亲见中原之兵火,南渡之荒濡,其诗如高山大河,惊风骤雨。”纵观吴伟业留下的1160首左右的诗歌,的确无愧于这一评价。

吴伟业是抱着为一代兴亡存照的责任感去写七言歌行的,在他的叙事诗中,最突出的是以鼎革之际的重大时事为题材的作品,这些诗歌起到了补史之阙、正史之谬的作用,具有较高的史料价值和文学价值。如果按所发生的历史事件的先后顺序来看,这些叙事诗几乎就是一部真实记录明清兴亡的“编年史”。

在清兵入侵后,他写下了著名的《临江参军》,详细记录了钜鹿之战的前前后后,指斥了畏惧清军、一意主和、失事误国的权臣,鞭挞了那些昏庸无能、畏敌如鼠的将领,刻画了卢象升、杨廷麟等民族英雄的形象。《松山哀》《雁门尚书行》这两首诗写的是决定崇祯朝命运的最后两次非常关键的战役,此后明朝军队全军覆灭,为清兵入关,攻打中原打开了大门。清人黄传祖在《雁门尚书行》诗行间评曰:“明亡于两战,可为痛苦。”《圆圆曲》写了吴三桂军和清军同李自成军的决战。这样明清易代前后几年间的大战就全部展现在读者面前了。

《洛阳行》通过描写福王朱常洵由备极尊崇而至最终被李自成破洛阳后立即处死的凄凉过程,折射出明王朝末世的盛衰变迁。再有《听女道士卞玉京弹琴歌》《临淮老妓行》和《楚两生行》这三首诗都写到了弘光朝的政局大事,综合起来可作为一部弘光朝短命政权形象化的“史纲”来读。有的描述了弘光帝的一场闹剧:刚刚登基,立足未稳,这位昏君就忙着遴选后妃、兴建宫室,而选妃还没完成,清兵渡江已成事实,弘光小朝廷因荒淫腐败遂告覆灭;有的揭露了“江北四镇”之一的山东总兵刘泽清的浪荡生活:大敌当前,他却沉迷于歌舞,清兵一来,急忙竖起降幡,可最终还是被杀;有的涉及弘光朝的一场内讧:镇守武汉的南宁侯左良玉以“清君侧”为名,率师顺江东下,进攻南京,走到半路,却病死于九江,麾下百万大军溃散的溃散,降清的降清。此外,在《吴门遇刘雪舫》中可看到李自成军如铁流般锐不可当的进攻和崇祯朝统治者众叛亲离、土崩瓦解的凄凉末日。

《遇南厢园叟感赋八十韵》记述了清军初下江南大肆烧杀、掳掠、奸淫的暴行。《琵琶行》是借豪嘈凄切的琵琶乐声来追叙崇祯帝在位十七年的往事,同时融入了诗人“故国不堪回首”的无尽伤感,唱出了民族的哀情。而《芦洲行》《捉船行》《马草行》《堇山行》《临顿儿》揭露了当时的社会现实,控诉了异族统治者在清代初年对江南老百姓赤裸裸的经济掠夺,反映了清廷的虐政和官吏的贪暴以及黎民百姓所承受的沉重的经济剥削。《赠陆生》《吾谷行》《悲歌赠吴季子》《送友人出塞二首》《赠学易友人吴燕余二首》《别维夏》等诗歌,是以“科场案”“奏销案”和“通海案”为题材,为自己的旧友子辈和他的学生蒙冤而以歌当哭,痛斥了清朝统治者滥施淫威,处心积虑大兴案狱,以压制、迫害汉族官吏和知识分子的丑恶罪行……

吴伟业的叙事诗,如同在读者面前徐徐展开了一幅明末清初斑驳陆离的历史画卷,政局风云,金戈铁马,人民血泪,尽收眼底,让读者在俯仰间倍感凄楚苍凉。

吴伟业的歌行旨在通过真实的历史事件去展示明清易代的史实,但他很少详尽叙述这些骇世惊闻事件的经过,而是通过细致描述各阶层人物的身世故事、荣辱沉浮、悲欢离合,反映明清时期的社会动荡和时代变迁,其笔下的人物几乎都是历史的亲历者和见证者。这些人物主要包括三种类型:

第一种人物类型是皇亲贵胄、公子王孫,如《银泉山》中明神宗万历帝的宠妃郑贵妃,《洛阳行》中明神宗的爱子福王朱常洵,《永和宫词》中明思宗崇祯帝的宠妃田贵妃,《萧史青门曲》中明光宗的两个女儿宁德公主、乐安公主和神宗的女儿荣昌公主以及崇祯帝的女儿长平公主,《吴门遇刘雪舫》中崇祯帝的表弟刘雪舫,等等。他们的命运同大明王朝的盛衰休戚相关,可谓一荣俱荣,一损俱损。这一特殊人群由昔日的豪奢尊崇到最后的凄凉落魄,象征着明王朝正逐步走向没落与衰败。

第二种人物类型是公卿大臣、朝廷将领,如《殿上行》中明末学者、抗清名臣黄道周,忧心国事、严正不阿,敢于在崇祯朝廷上犯颜强谏,从而遭到贬谪,《临江参军》中身不由己、投笔从戎的杨廷麟和杰出将领卢象升,《雁门尚书行》中陕西总督孙传庭,为镇压李自成、张献忠的农民起义军而战死于陕西潼关,《松山哀》中叛明降清的兵部尚书、蓟辽总督洪承畴,《茸城行》中明末清初将领马逢知,《鸳湖曲》中热衷于权势、汲汲于富贵,终惹杀身之祸的吴昌时,《东莱行》中姜埰、姜垓两兄弟,还有当年曾一起典试湖广的宋玫、在弘光朝任都察院右佥都御史的左懋第,这四位莱阳人在国家危难之际都表现出了凛然的崇高民族气节。这些人物不管是忠臣义士,还是叛将降臣,都是当时历史舞台上的主人公,他们的身世遭遇就是明朝灭亡的真实写照。

第三种人物类型是娼妓名伶、民间艺人,如《王郎曲》中明末昆剧名伶王稼,《圆圆曲》中明末苏州名妓陈圆圆,《听女道士卞玉京弹琴歌》中红颜知己卞赛,《临淮老妓行》中刘冬儿,《楚两生行》中说书艺人柳敬亭和唱曲艺人苏昆生。他们生活在社会的底层,靠出众的才艺糊口度日,身份卑微、地位低下,根本不能主宰自己的命运,但是他们与达官显贵之间的种种特殊关系,造成了他们的命运与社稷兴亡紧密相连,并成为当时社会不可或缺的一部分,也由此构筑了一部有血有肉、有情有欲、鲜活生动的时代诗史。

吴伟业的歌行是借当时人物故事和亲身经历来反映异族入侵、故国沦丧、人民惨遭杀戮和欺凌的苦难与屈辱,吟唱出心中无限的感怆和悲伤,抒发出麦秀黍离的哀痛和对先朝先帝的追思与怀念,字里行间透露出万般的悲苦。他的悲歌一方面是为明朝灭亡而悲,因追思往事而悲。他在寻访前朝遗迹的过程中,被一幅幅萧索凄凉的景象所震惊,往昔的一切神圣均遭到亵渎:公侯邸第已改为清朝官衙;国子监废毁,被垦成菜圃;巍峨的宫殿化成了堆堆瓦砾;原本严禁百姓进入的明太祖孝陵区成了樵牧打猎的场所,任人随意践踏,一派狼藉;散布在鸡鸣山上下的明朝建筑功臣庙、同泰寺、观象台都一一被破坏;就连钟山山麓太祖陵区的古松翠柏也惨遭乱砍滥伐,留下满目疮痍。诗人在悲痛难抑间写下了《登上方桥有感》《钟山》《台城》《国学》《观象台》《鸡鸣寺》《功臣庙》《玄武湖》和《秣陵口号》等一组凭吊旧迹、追念往事的七律,既写出了在先朝时期这些名胜的庄严与繁盛,又写出了如今这些地方的荒凉与破败,既写出了明朝开国群雄的业绩与声威,又写出了后代不肖子孙的昏庸与孱弱,毫不掩饰地直抒对肆意摧残文明的异族入侵者切齿的痛恨以及对故国的深情眷恋。

他的悲歌另一方面是为自己出仕清朝、失节辱志而悲。吴伟业在出仕前曾面对清廷的重压,写过一首自剖心迹的《自叹》,诗中写道“误尽平生是一官,弃家容易变名难”,反复申明了自己不愿意出仕的心愿,祈盼隐居乡里,洁身自好。但是,最终他还是屈从于现实利益和生存需要,被迫仕清。他对自己做出如此违背历来所受教育、违背良知和道德信仰、背离自己所看重的价值尺度的举动,感到痛苦与愧疚,这种丧失人格尊严的屈辱感和对先朝先君的负罪感羁绊了他一生。为了缓解负罪心理,为了重申自己内心浓厚的忠君观念和儒家的节义观,更为了求得救赎,他反反复复地向世人解释出仕的无奈,并无时无刻不在表白着羞愧与忏悔。《过淮阴有感二首》和《怀古兼吊侯朝宗》写得尤为沉重,可以说是悲哀与绝望交织,苦闷与怨愤并存,透过诗句仿佛可以听到诗人灵魂深处忏悔的呐喊和心灵无助的呼告。他在不断地批判自己弱点的同时,对自己的人格和品节也作了坦率而又严厉的解剖与自讼,展现了明朝遗臣在理想与现实、感情与理智、困扰与冲突中挣扎的人生悲剧。

晚年的吴伟业在家乡太仓生活得谨小慎微。他远离朝廷,退守田园,把对清朝政权的不满与怨恨深埋在心里,采取一种似乎远离现实的生活态度,不问时事、不谈政治,以寄情山水、探幽访胜打发自己最后的岁月。山水诗成了他这一时期写得最多的题材。《寒山晚眺》《石公山》《归云洞》《缥缈峰》《莫厘峰》《登东山雨花台》等诗篇,看似写得宁静淡远、和谐空灵,令诗人暂且忘却尘世之扰,但怎能真正长久地消除其缅怀故国的惆怅和解脱其遗恨?

读吴伟业的歌行有一种感觉,其对繁华往事的热闹铺陈,对明朝覆灭时悲剧气氛的渲染,对那些公主嫔妃、歌伎乐工和王侯将相命运的刻画,以及对易代之后萧索景象的描写,无不蕴含着对命运不得自主的悲叹、对旧朝之恩的追忆,以及对亡国之痛的反思。这一首首凄婉悲愤的挽歌,如泣如诉,悲戚沉郁,抒发出了诗人面对国破家亡、民族苦难和人生厄运时的无限悲哀。在吴伟业心中,高居明清两朝庙堂之上并未给他带来荣光,自己宁愿只是一介书生,希望世人能铭记他的诗文,忘却他那一段痛失民族气节、悲凉与绝望的经历。正如他临死所说:“吾诗虽不足以传远,而是心中之寄托良苦,后世读吾诗而能知吾心,则吾不死矣。”