关于加快推进乡村产业振兴的调研与思考

——以广州市增城区为例

□ 何飞云 刘顺敬 陈锡驹

党的十九大作出了实施乡村振兴战略的重大决策部署[1]。乡村振兴战略的总要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕;内容包含产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴;总目标是实现农业农村现代化,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。不管是总要求还是振兴内容,产业兴旺、产业振兴都处于第一位。2018 年4 月,习近平总书记在海南考察时强调:“乡村振兴,关键是产业要振兴”,[2]可见产业发展、产业振兴在乡村振兴中居于首要地位。

广州市增城区是广州市最大的农业生产基地和供港蔬菜基地以及“国家级出口食品农产品质量安全示范区”,还是全国著名的荔枝之乡和生态旅游示范区。推动乡村产业发展,对保障增城粮食安全、满足广州以及港澳对优质农产品和生态休闲游的高端需求、促进增城贫困村和贫困人口早日脱贫、打赢脱贫攻坚战、实现全面建成小康社会均具有十分重要的意义和作用。近年来,增城区乡村产业不断发展,但也存在一些问题,因此,为进一步提高增城乡村产业的发展能力和水平,以产业发展带动乡村振兴,早日实现增城全面建成小康社会目标,中共广州市委党校增城分校专门成立了课题小组,对增城11 个镇街及284 条行政村的乡村产业发展状况进行了调研。本次调研共向11 个镇街发放了295 份调查问卷,由所属各镇街振兴办和村党组织书记填写,共收回295 份,调查问卷全部收回。同时,还通过聆听区振兴办领导讲课、抽点实地调查等形式,了解区、镇层面的乡村产业振兴情况。具体调研情况如下:

一、广州市增城区乡村产业发展现状

(一)受访者基本情况及对乡村产业发展的态度

乡村振兴的关键是人,村党组织书记的基本素养对乡村产业发展起着至关重要的作用。因此,课题组重点对284条行政村的村党组织书记的基本情况进行调研。结果显示,各村党组织书记文化程度比以往有所提高,管理能力较强,对农村、农业、农民的感情比较深厚,对本村的产业发展状况也比较了解。这些对乡村振兴及其产业发展都有一定的促进作用。

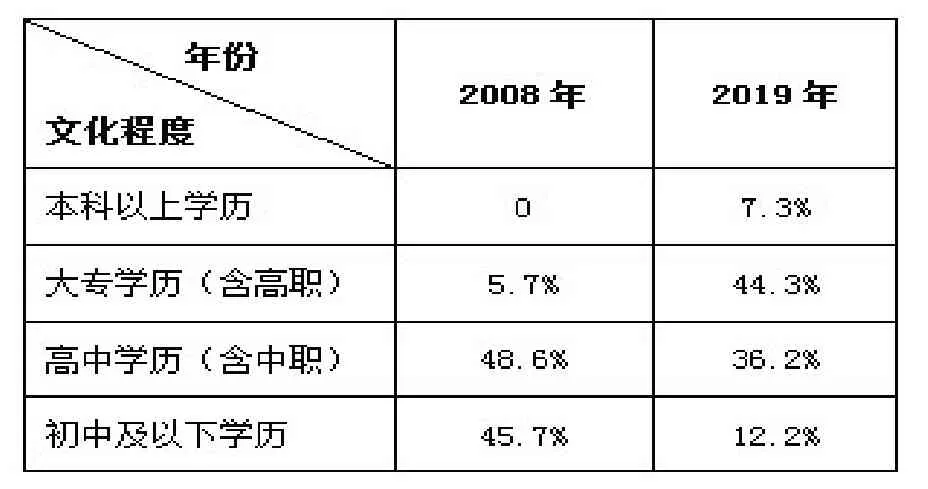

1.文化程度有较大提高。2008 年以来,增城高度重视农村党员干部的培养,加大对农村党员干部的培训力度,通过党校函授、电大“羊城村官上大学”等途径,不断提高村党员干部的学历和文化水平。调研显示(见表1),在284 个受访的村党组织书记中,本科以上学历占7.3%,大专学历(含高职)占44.3%,高中学历(含中职)占36.2%,初中及以下学历的只占12.2%,跟2008 年的调研相比,村党组织书记的学历和文化水平有了较大幅度的提高。

表1 村党组织书记文化程度对比情况

2.管理领导能力较强。村党组织书记职务是主持村全面工作,特别是在当前全面实现党组织书记、村民委员会主任、村级集体经济组织和合作经济组织负责人“四个一肩挑”的情况下,村书记必须具有较高的政治素质、领导管理能力和致富能力。调研发现,相较于种养能力、经商能力、开办企业经营能力及其它能力方面,46.5%的党组织书记自认为管理领导能力比较强,在村中有一定的威信,有一定的组织和管理能力,能做好村的各项管理工作。

3.对农村、农业、农民感情比较深厚。懂农业、爱农村、爱农民是做好农村工作的重要业务基础和思想基础。调查显示,96.1%的村党组织书记都比较懂农业、爱农村、爱农民。他们都有在农村耕种的经验,对农村业务比较熟悉,而且大多数长期或偶尔居住在农村,对本村和村民具有比较深厚的感情。

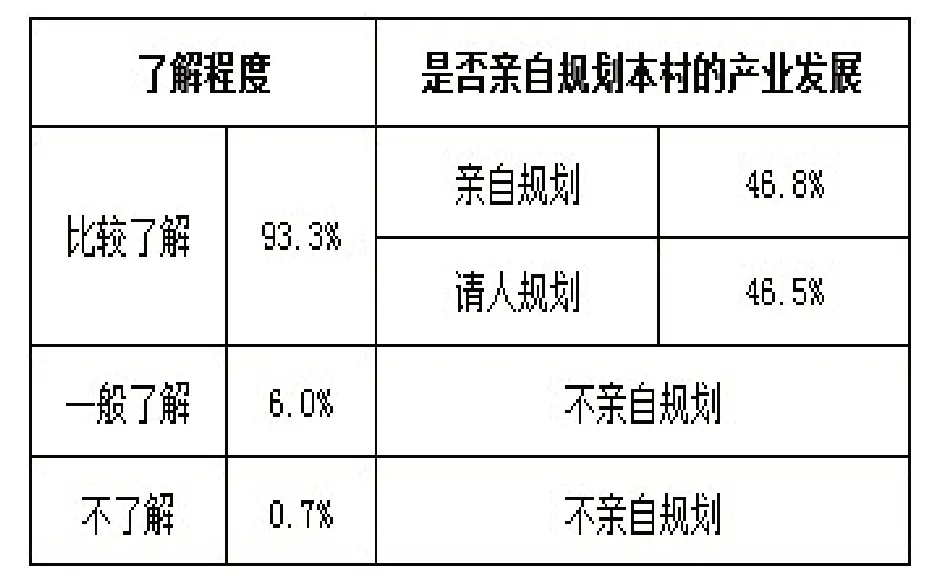

4.比较了解本村的产业发展状况。产业发展是乡村振兴的重点,只有熟悉、了解本村的产业发展状况,才能对村的产业发展有想法、有规划。调研显示,93.3%的村党组织书记都比较了解本村的产业发展状况(见表2),特别是46.8%的村党组织书记对本村产业发展的热情较高,责任心较强,能亲自谋划本村的产业发展;46.5%的村党组织书记虽然不是亲自规划,但对本村的产业发展也比较了解,能做到心中有数。

表2 对本村产业发展状况的了解程度情况

(二)乡村产业发展状况

1.发展产业的资源基础条件良好

(1)耕地面积大,良田多。调研显示,增城全区耕地面积约521787.32 亩,其中有效灌溉面积约351066 亩,占比约67.3%,各镇街通过验收的高标准农田面积约351065 亩,这说明全区有效灌溉农田和通过验收的高标准农田较多,发展农业的土地资源丰富。

(2)仍有一定的土地存量可供开发。调研显示(见表3),目前增城区有自留集体用地的村不多,只占45%;但认为村里可以拨出部分土地,用来发展相应产业,以增加村集体收入,解决公共问题的高达72.3%。总体来看,可供发展农村产业的土地存量仍较可观。

表3 自留集体用地及使用方法

(3)粮食生产功能区、农产品保护区面积大。调研显示,全区共有粮食生产功能区、重要农产品保护区127834.31 亩,面积较大,主要分布在石滩、派潭、朱村、正果、小楼、中新等镇街,分别占比27.5%、15.3%、14.7%、14.6%、10.9%和10.8%,有利于增城农业产业发展。

(4)发展产业的村优势资源项目较多。调查显示,27.7%的村拥有丰富特色生态资源,可打造特色旅游休闲农业项目;27.5%的村良田耕地多,可发展传统农业及特色高新产业;17.3% 的村投资环境好,可引资兴办企业;16.1%的村靠近城镇,可打造大型商业综合体;9.3%的村具有丰富的特色人文资源(如古村落、碉堡等),可打造特色人文旅游。各镇街可通过挖掘村优势资源项目,大力发展各具特色的乡村产业。

2.政策支持力度不断加大,产业发展态势良好

(1)政策支持力度不断加大。为了实现乡村振兴,自2018 年开始,增城区成立了总规模为50 亿元的乡村产业振兴发展基金,为区内各镇街、村居的产业发展提供充足的资金支持。同时,增城区委、各镇街专门成立了乡村振兴办公室和乡村振兴领导小组,并专门出台了《增城区实施乡村振兴战略三年行动计划(2018-2020年)》,制定了各种扶持措施,为乡村产业发展提供组织保障和政策支持。各镇街也根据本镇街特色优势资源,大力打造美丽乡村试点,引进优质投资项目,如正果镇的倚丰园项目、荔城街群爱村的森林康养项目、增江街以大埔围村为主的连片改造项目、新塘瓜岭村的乡村游项目、上岭村的万达项目、朱村街七彩澳游世界项目等,进一步推动了乡村产业的发展。

(2)产业发展态势良好。在各级政府的大力扶持下,增城乡村产业发展呈现良好态势。一是新产业新业态蓬勃发展。休闲农业、田园综合体、农产品加工、乡村共享经济、电子商务、森林康养、文化创意等特色产业不断涌现。发展较好的其一是休闲农业,占比21.1%;其二是田园综合体,占比18.5%,乡村旅游占比17.2%;其它的如农产品加工、乡村共享经济、电子商务、森林康养、文化创意等新业态也在不断发展。二是农业组织不断壮大。调研显示,目前全区共有家庭农场595 户、专业大户419 户、龙头企业69 家、农民合作社1330 个、专业化市场化组织51 个。随着经济社会的发展,增城农业组织还在不断壮大。三是特色产业不断发展。近年来,增城积极发展“一镇一业”“一村一品”和增城荔枝、丝苗米、迟菜心、花卉苗木、水培蔬菜等特色农业,培育发展了石滩镇石厦番石榴专业村等一批特色产业,拥有迟菜心、丝苗米等多个特色农产品基地。调研显示,目前增城拥有省级现代农业产业园4 个,国家地理标志保护产品5 个,证明商标8 个,全国名特优新农产品1个,省名特优新农产品23个。

二、广州市增城区推进乡村产业振兴存在的问题

调研发现,近年来增城在促进乡村产业发展方面作出了很大努力,但从总体上看,增城乡村产业发展因受诸多因素影响,整体发展水平仍然较低,推进乡村产业振兴存在不少短板与不足,主要表现在以下几个方面:

(一)从现代农业产业体系看,主要是农村产业结构较为单一,产业融合度不深,产业发展能力不强

1.村主要产业仍以种植为主,其它产业为辅。从村的主要产业看,增城的乡村主要产业中,粮食作物种植占30.3%,经济作物种植占28.5%,养殖业占17.2%,厂房、铺位出租占13.0%,生态休闲、观光旅游占4.0%。从村产业结构状况看,以第一产业耕种为主高达62.2%,耕种+加工业或企业为主占11.9%,第二产业加工业或其它为主占11.6%,其它占比相对较少。这说明当前增城仍属农业大区,在乡村产业结构中仍以第一产业种植业为主,第二、三产业和高新技术产业相对较少,农业产业结构比较单一。

2.产业融合度不深。调查数据显示,增城共有农产品加工企业46 个,朱村街占比23.9%,数量为全区最多,除增江街、荔城街、小楼镇的数量为零外,其他镇街都有一定数量的农产品加工企业。总体而言,增城的农产品加工企业数量少,产业融合度不深。从生态休闲旅游业来看,调研显示,截至2019 年4 月,全区共有经营乡村旅游餐饮的农户225 个,经营乡村旅游民宿的农户186 个,其中农户数正果镇占比近40%,派潭次之,占比达25.3%,石滩镇、永宁街、朱村街、仙村镇和新塘镇则相对较少,有的镇街甚至没有。乡村旅游餐饮、民宿可以反映一个地方的乡村旅游业发展程度,这说明,有些地区没有形成良好的乡村旅游发展,第三产业欠缺。总体而言,增城农业产业结构以第一产业为主,第二、第三产业发展相对较缓慢,第一产业与第二、第三产业融合程度低、层次浅,链条衔接不紧凑,附加值不高,融合利益联结机制有待创新,严重制约农村产业向更高层次发展。

3.经营致富能力较差,产业开拓发展能力不强。调查显示,近三年村集体年收入中,年收入 10 万元以下的占比 35%,10—30 万元的占比32%,高收入的村不多,其中500—1000 万的只占3%,1000 万元以上的只占6%。从村集体收入来源看,47.0%的村集体收入以租赁为主收入渠道,30.5%的村仍然靠财政补助,15.4%的村靠鱼塘收入,而服务产业如村办企业、加工业、旅游业占比低,仅占1.8%、1.3%和0.5%。这表明大部分村自身经营致富能力较差,产业开拓发展能力不强。

(二)从现代农业生产体系看,主要是耕作方式比较落后,良种化、机械化、科技化、信息化、标准化水平不高

1.机械化耕作水平不高。调查显示,当前增城粮食机器耕种面积为69031.84 亩,只占全区耕种面积的5.4%,主要集中在朱村、石滩、小楼等镇街;粮食机器播种面积29042 亩,只占全区耕种面积的2.3%,主要集中在石滩、朱村、派潭、小楼、中新等镇街。数据表明增城农业机械化耕作水平不高,而且各镇街之间差距大,利用机器作业呈现出镇街不平衡现象。

2.耕作方式比较落后。调研显示,增城仍有34.0%的村采用人力劳动+牲畜的耕作方式,36.7%的村采用农机具辅助+牲畜的耕作方式,只有25.6%的村采用普遍机械化作业生产,2.0%的村采用自动化的现代化农业生产。这说明增城区耕作方式相对比较落后,与现代农业的产业发展不相适应。

3.良种化、机械化、科技化、信息化、标准化水平一般。调查显示,69.8%的村认为本村良种化、机械化、科技化、信息化、标准化水平一般,认为高的占3.6%,很高的只占2.5%,仍有24.1%的村认为本村良种化、机械化、科技化、信息化、标准化水平较低。这说明,增城现代农业生产体系水平还有待提高。

4.农业设施薄弱。一是农田水利设施状况亟需改善。通过对村目前农田水利设施状况的调查发现,有41.3%的村农田、水利设施不好,需修缮;38.2%的村机耕路没有全部实现硬底化、标准化改造;只有14.8%的村农田、水利设施良好,具有较强抗灾能力。可见,大部分村庄的农田水利“硬件”设施还没改造好,“硬件”设施的不完善影响着产业发展的升级改造。二是现代农林业设施分布不平衡。调查显示,全区现代农业设施占地面积共18758 亩,其中占比较大是石滩镇27.9%,朱村22.4%,派潭16.0%,小楼12.4%,其它镇街相对较小。现代林业设施占地共111126 亩,90.1%聚集在增江街,其它镇街很少。畜牧养殖面积共2647 亩,养殖总面积占比较低,主要集中在仙村镇和中新镇,规模化、现代化养殖农场较少。各镇街现代水产业养殖面积共有14244 亩,近四成集中在石滩镇。从实地调查来看,水产业养殖设施的科技化水平仍偏低,产量有待提高,养殖管理有待完善。这说明增城农业设施比较薄弱,现代农林业设施相对发展不足而且发展很不平衡,现代化水平有待提高。

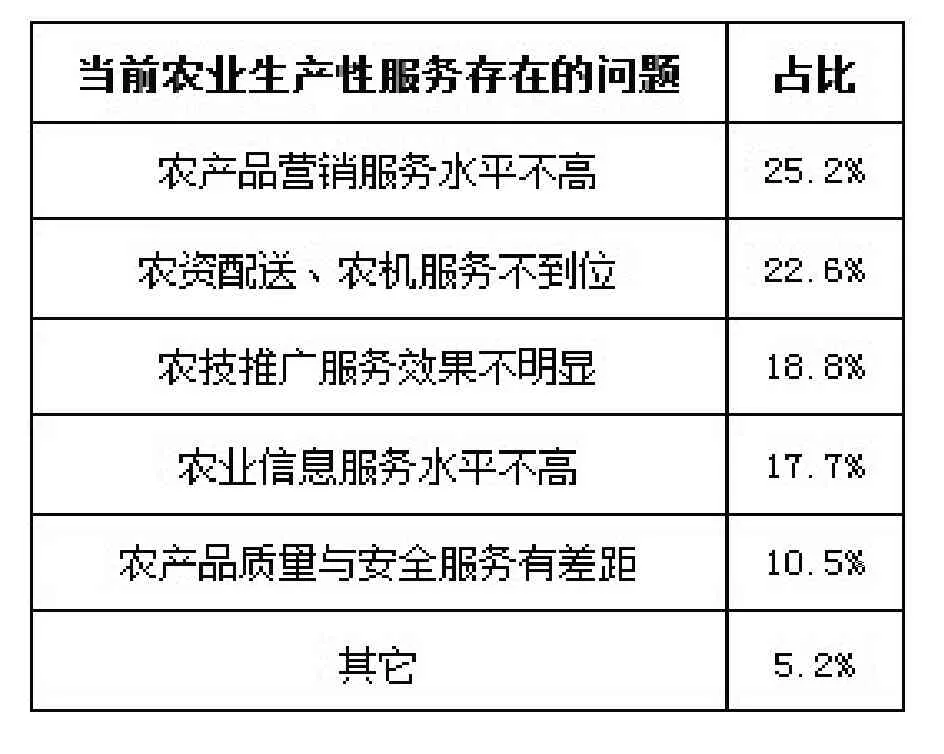

5.农业生产性服务水平低。调研显示(见表4),在农业生产性服务方面,25.2%的村认为农产品营销服务水平不高,22.6%的村认为农资配送服务、农机作业服务、基础设施管护服务不到位,18.8%的村认为农技推广服务效果不明显,17.7%的村认为农业信息服务水平不高,10.5%的村认为农产品质量与安全服务、疫病防控服务有差距。这表明增城农业生产性服务水平还有待进一步提高。

表4 当前农业生产性服务存在的问题

(三)从现代农业经营体系看,主要是农业品牌效应不强、龙头企业少、村民对现代市场运作不了解

1.品牌效应不强。调查发现,全区“三品一标”(无公害、绿色、有机、地理标志农产品)基地面积共有21781 亩,大部分集中在正果镇和派潭镇,共占比62.9%,其他镇街占比相对较少。“三品一标”品牌共57 个,其中,正果镇占比19.3%,小楼占比17.5%,朱村和增江街分别占14.0%,其它镇街相对较少甚至没有。同时,各村自有农业品牌不多,高达72.3%的村没有农业品牌,只有24.1%的村有农产品品牌。这些说明增城区农业品牌少,农业品牌效应不强,品牌效应带动产业发展的能力不足。

2.龙头企业不多。主要表现在具有竞争力的经营主体占比不多,缺乏农业龙头企业进驻。目前大部分农业产业经营规模小,产值经济效益低,优势农产品不明显,缺乏竞争力。乡村产业发展方向狭窄,村民经济收入有限。调查显示,全区共有龙头企业69 户,数量较少,除新塘镇、永宁街、石滩镇、小楼镇和永宁街占比(共占68%)较多外,其余镇街占比较小,龙头企业不多,没有起到足够的引领作用。从新型农业经营主体看,农业专业合作社占比22%,种养大户占比20%,农业龙头企业只有7%,可见,具有竞争力的经营主体占比不多,还有待进一步培育。

3.村民对现代市场运作不了解,没有很好做到乡村生产、服务与市场需求的柔性对接。这表现在某些农产品会因供过于求导致贱卖;某些农产品在营养、多样、安全、健康、便捷等方面无法满足人民从温饱到小康消费需求的多样性和多变性,高质量、特色产品更是缺乏。调查发现,各村农户销售农产品主要以自己零售为主,达53.1%,外来商收购和批发分别达23.5%和15.2%,其他销售渠道方式较少。以网上销售为例,全区共有193 户开展网上销售,占全区销售渠道的4.4%。其中增江街网上销售农户最多,达36%,永宁街次之,达23%,其他镇街开展网上销售的农户不多。即使有好产品,由于营销观念淡薄,缺乏专业化、现代化的市场推广和营销策略,产品也难以在市场上形成畅销局面,对乡村产业发展扩大有一定的影响。

三、广州市增城区推进乡村产业振兴存在问题的成因分析

调查显示,近年来增城乡村产业发展之所以存在以上问题,究其成因,主要表现在资金技术和人才缺乏、村中资源贫乏、村民怕风险、龙头企业缺乏等几个方面(见表5)。

表5 增城乡村产业发展存在问题的成因

(一)缺乏资金、技术和人才

1.资金扶持力度不够。调研显示,只有20.2%的村申请了乡村振兴产业发展基金,65.5%的村没有申请乡村振兴产业发展基金,甚至有14.3%的村不知道有这个基金。这一方面说明增城区委区政府对乡村振兴产业扶持力度不够,另一方面也说明增城大部分村的农业产业发展还处于一种比较弱的状态。同时,全区和镇街财政对农业投入只有8906504 元,对农业补贴只有8955713.91 元,农业投入小,补贴少,也是制约增城农业发展的重要因素。

2.乡村人才缺乏。一是在村大学生村官数量少,而且很多被区镇街借用。据统计,截至2019 年4 月,在村大学生村官共有211 人。其中,石滩镇在村村官人数最多,共37 人,占17.5%;之后依次为:中新镇 34 人,占16.1%;新塘镇 33 人,占 15.6%;派潭镇 32 人,占15.2%;正果镇 21 人,占 10.0%;朱村街 14 人,占 6.6%;永宁街 12 人,占 5.7%;仙村镇11 人,占5.2%;小楼镇 7 人,占 3.3%;荔城街、增江街各 5 人,各占2.4%。这些村官在村里主要负责资料整理归档、政策宣传讲解、创新创业指导等,对推动乡村产业发展发挥着至关重要作用。但现阶段大部分村官被区、镇(街)借用,不能全职专心留在村里工作。二是新型职业农民较少。调查显示,截至2019 年4 月,增城区共有新型职业农民4160 人,其中派潭镇最多,共有1032人,占24.8%,其次为增江、朱村、中新、新塘、小楼、永宁、石滩、荔城、仙村、正果,而正果最少,仅占0.3%。新型职业农民少,不能很好地推动乡村产业的多元化发展。三是返乡创业农民少。通过对增城各镇街返乡创业农民人数的调查发现,截至2019 年4 月,增城区共有返乡创业农民1008 人,其中,新塘镇最多,共有301人,占 29.8%;其次为小楼镇 183 人,占 18.1%;依次为石滩镇149 人,占14.7%;永宁街100 人,占 9.9%;中新镇 95 人,占 9.4%;派潭镇76 人,占7.5%;朱村街 54 人,占 5.3%;增江街 37 人,占3.7%;正果镇 7 人,占0.7%;仙村镇最少,只有6人,占0.6%。数据与实际相比,返乡创业的人越多,该镇街工商业、村现代经济农业就发展得越好。

(二)村中资源贫乏,难以找到支撑产业发展的亮点

表5 数据显示,高达13.4%的村认为村中资源贫乏,难以找到支撑产业发展的亮点。增城区部分村由于地处山区,没有适合发展产业的优质资源,这是制约农村产业发展的一个重要因素。

(三)村级组织产业发展能力不强,发展思路不清晰

一是村党组织班子产业发展能力不强。数据显示,46.5%的村党组织书记都认为自己管理领导能力较强,而具有种养、经商、开办经营企业等发展产业能力的村党组织书记占比却较少,只占17.7%、16.6%和12.2%。村干部产业发展能力不强,工作缺乏主动性和创造性,对本村发展缺乏长期的整体规划,导致村级产业难以得到有效发展。二是部分村干部发展思路不清晰。数据显示,4.8%的村干部对“三农”工作认识不足,能力不强,创新意识不高,发展产业思路不清、整体谋划不够,组织比较薄弱,带领村民奔康致富的能力不足,对乡村产业振兴也存在一定影响。

(四)自然经济条件差,农业基础薄弱,农民的主体意识不强,振兴动力不足

一是农田、水利设施建设水平不高,农业生产的抗灾能力不强;二是全区农作物综合机械化水平低,难以适应农业规模化经营的要求;三是农田、山地的机耕路未能全部实行硬底、标准化改造;四是农业农民的主体意识不强、积极性不高,在发展特色产业的时候出现特色不“特”的现象。对市场信息掌握的不对等、不全面、不及时,加上农民对产业市场天然的盲目性,造成特色产业发展迟滞。

(五)龙头企业、产业扶持政策、农业服务保障水平、流转整合等综合因素

数据显示,农村产业发展无强有力的龙头企业支撑、现行的产业扶持政策难以适应新形势发展产业的需要、农业服务保障水平有待提高、流转整合连片成规模农业用地难、农业设施项目建设用地难、农业种养散户、尤其外耕户多且分布散、田间窝棚乱搭乱建制约农业向高端发展等,都是制约增城乡村产业发展的重要因素。如流转整合连片成规模农业用地难,调研显示,正果镇农业用地虽多,但除生态保护区、其它用地外,能整合连片成规模的农用地非常少。又比如农业设施项目建设用地难,据了解,很多比较大型的农业产业项目如水果种植基地、养殖基地、游乐场所等,都需要一定仓储及设施配套,但由于政策有严格的控制,对产业的规模扩大也有一定的影响。

四、推进广州市增城区乡村产业振兴的对策建议

调查显示,未来一段时期增城乡村产业振兴的抓手主要体现在理清发展思路、积极争取政策资金支持、加强规范引领、加快专业合作经济组织建设、强化龙头企业支撑、加大农业技术推广等方面(见表6)。笔者拟结合本次调研和增城各镇街、村实际,提出如下的对策建议:

表6 实现增城乡村产业振兴的抓手

(一)理清思路,因地制宜,找准产业发展项目

调研显示,27.0%的村认为要理清发展思路,因地制宜,找准产业发展项目。俗话说,思路决定出路。首先必须理清思路,准确把握国家和地区产业政策、投资方向和市场走势,根据本镇街、本村实际,立足自身产业特点和资源优势,找准项目、因地制宜、科学谋划,做到实施一个项目,培植一个农村支柱产业,带动一方经济发展。

(二)积极争取和提供政策、资金、技术、人才等方面的支持

农村产业要发展,政府和村双方都必须作出努力。一方面,各村要积极谋划,根据本地资源打造符合国家产业政策、具有广阔市场前景的农村产业,并认真做好项目的可研、包装、申报和推介工作,积极争取上级在政策、资金、技术、人才等方面支持。另一方面,区委区政府、镇街和相关职能部门也要对乡村产业发展提供必要的帮助和支持。数据显示,乡村最希望能得到政府提供的帮助是政策支持和扶持,占比35.1%;其次是技术服务、协助引进外商外资,两者都是占比14.5%;再次是加强技术人才培养、提供融资支持和建立信息平台,分别占比14.2%、12.6%和8.8%。因此,政府部门要根据实际,为乡村产业发展提供相应的帮助。

(三)以龙头企业为支撑,加快专业合作经济组织建设,推动融合发展,延长产业链条,构建现代农业生产体系

数据显示,构建现代农业生产体系可采用的方式多种多样,被村最认可的方式是“加快培育标准化生产基地,以农产品基地、合作社、服务公司等为主要平台,全面实行标准化和组织化”,占比26.0%,其次是“发展龙头企业、家庭农场、家庭牧场、农民专业合作社等”和“培育有文化知识、技能水平高、创新创业能力强的新型职业农民”,占比都是24.0%,再次是“坚持实施适度规模化经营战略,积极发展生产、供销、信用、电商的综合合作关系”,占比21.0%。因此根据乡村意愿,提出如下建议:

一是积极推进现代农业园区建设。坚持以农业产业园区为抓手,推进一二三产业深度融合,以规模化种养基地为基础,依托农业产业化龙头企业带动,聚焦现代生产要素,建设“生产+加工+休闲”的现代田园综合体。吸引一批龙头企业建设运营现代农业产业园,发展设施农业、精准农业、精深加工、现代营销,加强对新型农业经营主体培优扶强,统筹现有农业发展基金,重点扶持具有一定规模和盈利能力的新型农业经营主体。完善扶持农业新型经营主体政策意见。推广“龙头企业+合作社+基地+小农户”“专业市场+合作社+小农户”“供销社+合作社+小农户”“家庭农场+小农户”“种养大户+小农户”等经营模式,完善新型经营主体同小农户的紧密利益联结机制,推动农业全环节升级、全链条增值。二是加快发展农产品加工业。大力实施农产品产地初加工惠民工程,在优势产业集聚区,建设一批集清洗、分级、包装等一体化的商品化生产线处理中心。大力发展特色农产品产地商品化处理和初加工产业。三是大力发展休闲农业。促进农业与旅游业的深度融合发展,积极丰富农业多样性,增强农业观赏性,注重农业品种多样化。将红色文化、古村文化、农耕文化、民族文化有机地融合到农旅观光、体验、休闲的过程中,开发一批休闲农庄、特色民宿、户外运动等乡村休闲度假产品。四是推进农村电商发展。大力实施信息进村入户工程,积极发挥信息进村入户在“互联网+现在产业”的基础性作用,建立一套线上线下相结合的农产品营销体系。五是加大培训力度。通过各种途径培育一批有文化知识、技能水平高、创新创业能力强的新型职业农民。

(四)强化要素保障,加大农业技术推广,提高农业科技含量,夯实发展基础

一是加强基础性设施建设,建立和完善培养人才、吸引人才和留住人才的用人机制。吸引工商企业主、科研人员、高校毕业生、返乡青年等下乡创业,鼓励支持大中院校、农业科研院所、科技人员转化成果,积极打造一批农业科技示范基地、精品养殖示范点,培育一批科技示范户。二是推广现代农业装备和信息技术应用于农业生产、经营、服务和管理。加强农业机械、设施设备与农艺融合,促进工程、生物、信息、环境等技术集成应用。三是健全物联网在农业生产中的应用,完善“三农”信息大数据建设,提升管理服务化水平,推进农业信息服务,积极开展农业电商培训。四是引导新型农业经营参与项目实施,开展试验示范等活动,农技人员开展经常性的技术指导服务,通过新型农业经营主体形成示范效应,加快农业科技成果转化落地。五是加大农业投入力度,创新农业融资模式。乡村振兴最重要的是产业振兴,而产业振兴需创新农业融资模式,引导更多资金流向农业。要充分利用好由区委区政府出资并引导社会资本共同设立的增城乡村振兴产业基金,紧紧围绕乡村振兴战略目标,多层次、多方位吸引社会资本和地方资金集中投入乡村振兴产业,为实现农业现代化、规模化、产业化生产,为农村繁荣、农村增收、农村增效提供助力。

(五)加大土地流转政策力度,深化农业供给侧结构性改革,实施品牌战略,走质量兴农、产业强农之路

一方面,要统筹土地利用,优化乡村发展布局和产业规划,完善土地流转扶持政策。推进土地流转是发展适度规模经营、建设现代农业的必由之路,要充分发挥乡村的土地资源优势,将资源优势转变为经济优势。同时,政府相关部门在不触碰土地红线的前提下,加快完善用地配套政策,拓宽农用地使用途径,适当调整增加农业、旅游、康养等项目建设用地指标,争取取得广州市的1000亩建设用地指标,为产业发展提供用地保障,用与城市同等的市场机会和政策待遇,吸引企业到农村投资,充分激发农村发展新活力。

另一方面,农村产业发展是农村实现可持续发展的内在要求。必须要以推进供给侧结构性改革为主线,提升供给质量和效益,推动农业农村发展提质增效,从而更好地实现农业增效、农村增值、农民增收,打破农村与城市之间的壁垒。具体来说就是要求乡村产业发展做到:一是从单纯追求产量向追求质量转变。要逐渐实现生产规范化、标准化,按标准组织生产,特别要严格按标准使用化肥农药;同时扩大发展无公害农产品的生产规模,加强农产品质量检测,建立和完善检测手段,进一步规范全区范围内大规模健康养殖和绿色蔬菜种植等农畜产业,建立高质量、高标准的检测体系,以质量、健康、绿色为目标对外发售。二是从不可持续发展向可持续发展转变。要坚持绿色导向,大力推进畜禽粪污的资源化利用,打通种养循环通道,实施化肥农药减量化行动,提高农产品质量,让群众消费放心,促进农业产业健康持续发展。三是从低端供给向高端供给转变。加快农村一二三产业融合发展,促进城乡融合发展,切实优化农业资源配置,完善农业支撑体系,支持农业经营主体发展,加大农业品牌创建力度,建设一批相对稳定的专业特色种养带,实施农业产品品牌战略,培育增城农业知名品牌,打造一批增城特色的种业、水果、蔬菜等农业区域品牌,做强一批具有增城特色的本地农业品牌。提升增城农业品牌知名度,支持农业品牌“走出去”,基本形成“一村一品”发展局面,实现增城农村产业兴旺,让农业真正成为有钱可赚的产业,提高增城农民收入水平。