图说“疍民”

郭建民 赵世兰

一、文化地理学研究新视角

“祖宗漂流到海南,海上生活多艰难”。这是海南疍家人口耳相传“水上民歌”中的词句,也是其历史的真实写照。然而“世界上任何民族,不论生活多么艰难,都不会把全部时间和精力用于食宿。”[1]险恶的海上生存环境,促使疍家人用高亢悠长的歌声和响亮的音调传情达意,去传呼、召集、互通讯息。在与大海抗争,与台风搏击中,选择人类“本能”的宣泄方式——歌唱,疍家人把语言、舞蹈和音乐自然地结合起来自娱自乐,消除疲劳,排遣孤独,唱出心中孤独与恐惧,唱出对美好世界的憧憬与向往。

歌声是最真实不过的历史,像每一个热爱歌唱的族群一般,疍家人在演唱时将他们的喜、怒、哀、乐、愁都融入进了歌里,内容包罗万象,从嗷嗷待哺的婴孩唱到相濡以沫的中年,直至唱到人生的尽头,他们在织网捕鱼时唱,在新婚燕尔时唱,歌声婉转凄美,就像古代那些以歌言志的文人墨客一般,疍家人想唱就唱,唱得洒脱、唱得豪爽、唱得响亮。然而,这个分布在两广、福建和海南以及友好邻的“海上吉普赛”庞大族群,究竟从何而来?“好歌”的文化基因又是怎么传承到今天的呢?

如果把疍家人定性为早年的“闯海人”,并将她们从中国的北方中原向南方迁移漂流的历史与“闯关东”的迁徙史放在一起进行宏观比较,那么,“闯关东”是发生在中国一部具有较为完整历史文献记的移民史、迁徙史。“闯海人”不然,她是一部断代史。广州大学疍民文化地理研究专家吴水田认为:关于疍民千百年来大迁徙的整个历史,从何时开始,都经过了哪些具体的路线等问题,由于各种复杂原因,比如国家长期战乱不断无暇顾及,加之疍家人卑微的社会地位,历史上时有记载时又残缺。因此,目前为止,还没有发现一部比较完整的有关疍家人的历史文献。可以说,疍民漫长的迁徙漂流,是一部阶段性残缺的历史。

相比之下,疍家“水上民歌”又是何时何地创造出来和传播开来的,目前学术界也是说法不一,各执一词。正是怀着这种学术思考和艺术责任,促使笔者翻阅大量历史文献资料,进行深入田野考察和走访,运用民族音乐学和文化地理学方法细致梳理和研究,沿着疍民迁徙漂流的路径,将这个“断代史”合乎逻辑的串联且图文并茂地呈现出来,同时,探索和求证疍家人颠沛流离的迁徙漂流与“水上民歌”之间,究竟存在着怎样的因果关系。

史料记载,疍家族群源远流长,早在2000多年前,疍家远古先民就已经活动在岭南广大区域。

封建王朝统治下的中国,皇权之争、朝代频繁更迭、战火不断,加之气候变化、民不聊生、饥寒交迫等原因,造成大批中原流亡氏族和难民为了生存被迫背井离乡、流离失所,一部分向着西北地区河西走廊迁徙。另一部分越过黄河,沿着长江流域水系和南方区域长途迁徙、顺水沿海漂流,这些来自中原的北方难民沿着长江的水系和大海的洋潮而向南迁移,或傍水而居、或沿海漂泊,散布在我国沿海及南洋各地,一部分在南方城市边缘或偏僻的山区停泊并安居乐业,后来演变为客居他乡的“客家人”,而大部分难民则选择了继续南迁,他们在岭南沿海一带驻泊,形成了“似渔民非渔民”独特的族群生活方式。鮮为人知的是,早年,这个被人们蔑视为海上“漂移的吉普赛”贫穷族群,过着流浪漂流、食不果腹的不堪生活,他们就是分布在中国南海海域“以海为家·向海而歌”的“疍民”一族。

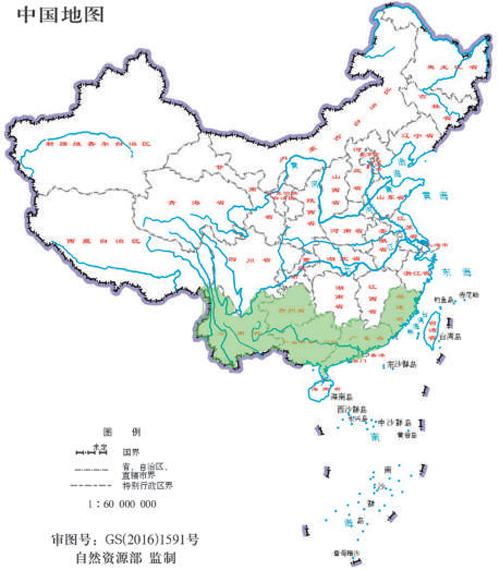

回望中原难民南迁的曲折路线,当我们用文化地理学视角,鸟瞰中国版图,首先映入眼帘的是淮河与秦岭这条历史上区分南北方最醒目的地理分界线。

这条鲜明的分界线,除了地理上面的自然构成以外,在农业生产方面,一年750公里,实为800公里的“等雨线”。很显然,北方是人们“向天等雨”与大自然不断搏斗的艰苦和无奈,南方则是四季雨量充足、气候温暖、森林植被茂盛饱受老天眷顾,凸显了适合人类生存环境的诸多优势。

淮河再往下,再把南方分成两块地域板块,那就是长江,长江以南与江北到淮河之间又有一些差异,如果把地理与气候的概念放进来之后,即中国的北方每向南方延伸100公里,温度就会自然增加1度。

如上所述,为什么一批批难民由北向着西南和岭南方向不断地迁移漂流,为什么他们是那样的义无反顾?许多历史疑问似乎有了最好的注解。文化地理学视阈让我们厘清了历史上这个特殊的族群由北方向南方不断迁徙漂流的历史成因,也逐步认识到他们迁移漂流的大致方向和路线。西南、岭南——早年尚未得到全面开发且被人们称之为不毛之地抑或荒蛮之地,今天看来:这种顺其自然、顺势而下的迁徙漂流的选择,虽然饱含疍家人诸多纠结无奈却又渗透着智慧和执着,也正是在不知不觉中,疍家人的身份从原属地“陆地居民”已经演变成“海上居民”,这种巨大变化也许就是疍家人的“宿命”。

我们根据疍家人身份的变迁,探索其迁移漂流的路径,透过看似琐碎的历史遗留,寻找出疍家“水上民歌”的历史成因。

根据文献记载,疍民群体大致可分三个部分:一部分早期疍民的历史可以追溯到先秦的古越时期,他们生活在岭南地区和热带海域。

一部分是来自北方(中原)地区,为躲避战火、躲避自然灾害的大批难民、皇室流亡家眷。

另一部分是深受迫害的一批批被流放的犯人以及战败后流亡的残兵等。

从中原陆续迁徙到华南、岭南地区的人数以百万之多,其中选择海上生活的大部分演化为后来的疍家人。

笔者以文化地理学为研究视角,用具体图像展示加文字阐述的方式——“图”说疍民,形象具体地再现和详尽地解读疍民的历史和身份变迁漫长而又曲折的脉络。

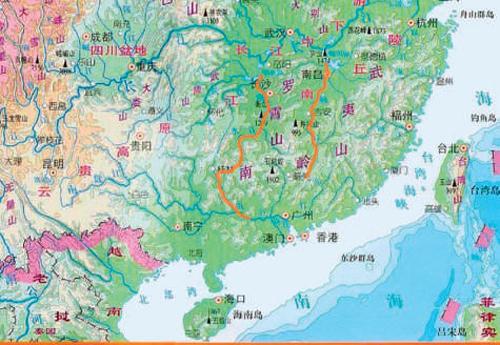

如图(陈锦霞绘制)——展现疍民历史流变和迁徙漂流的基本路线:

依据历史文献分析,早期原属地疍民约占10%左右,为了生存躲避战火、躲避自然灾害的难民约占70%以上;皇室流亡逃难大批家眷文人官员约占5%左右;因触犯皇权皇规深受政治迫害被流放的犯人约占5%左右;多个朝代揭竿而起的起义军,起义后战败而躲避追捕流亡的部分起义残兵约占10%等。

二、图说——早期疍民分布

“早期疍民的历史可以追溯到先秦的古越时期,他们生活在岭南、华南区域。”[2]如图(陈锦霞绘制)所示——展现早期疍民迁徙漂流历史流变以及到华南一带生活的一片区域

三、图说——汉朝至西晋末年中原氏族继续向南迁移

在公元220年,中国史上存在时间最久的王朝——汉朝,在统治了409年后,终究还是分崩离析了。

从这以后的中原,历经了三国的混战局面,也在西晋时有了暂时的统一,却马上遭遇了一场更为严重的动乱。西晋司马氏族群的内部爆发了争夺中央政权的混战。

公元311年,中原地区接连遭到外来王朝的侵袭,洛阳和长安接连被攻破,史称为“永嘉之乱”。从此以后,中国长达三百多年的大混战格局拉开了序幕。战乱动荡的社会,使中国的传统文化遭到了巨大冲击,文人贵族斯文扫地,贫民家破人亡,曾经繁荣富饶的中原转眼间就成了人间地狱。人们不得不面对残酷的现实——生存,还是毁灭?生存,又该去哪里生存?其中部分人选择南下到达长江流域的三角洲,并在长江以南建立起了东晋王朝;另一部分人则向西北迁徙,渡过黄河,来到河西走廊。

“西晋末年时,中原的氏族经洞庭湖沿湘江漓江进入粤西,经进鄱阳湖沿赣水进入粤北,经闽浙沿海进入粤东、粤中(据《简明广东史》记载)。”[3]《北史 ·杨素传》上有记载到:“時南海先有五六百家,居水亡命,號日遊艇子。”当时还不称为卢亭。在《嶺表錄異》中才提到了卢亭:“盧亭者,盧循昔據廣州,既敗,餘黨奔如海島,野居,唯食蠔蠣,叠殼為牆壁。”《太平寰宇记》卷第1 0 2条《泉州风俗》记载道:“泉郎卽此州之夷户,亦曰遊艇子,卽盧循之餘。晉末,盧循寇暴,焉劉裕所滅。遗種逃叛,散居山海,至今種類尚繁。”明代的田汝成在《炎缴纪闻》卷四“马人条”中也提到说:“本林邑聳,相傳隨馬援北還,散處南海,其人深目狠喙,以探藤捕蠔局業。或日,盧循遗種也,故又云盧亭云。”文献记载,早期迁徙岭南疍民的构成,即为东晋末年卢循在浙东领导的农民反晋斗争战败后向南方流亡的残兵,以及东汉伏波将军马援南征平叛的遗兵。如图(陈锦霞绘制)所示——展现疍民历史流变和迁徙路线:

四、图说——北宋至乾隆时期向岭南迁徙的流亡家眷及难民

从秦汉到三国,从西晋到五胡十六国,到南北朝,尤其唐、宋、元、明、清,封建王朝的屡次更迭,战火连绵,造成民不聊生,流离失所,中原流亡氏族和难民大规模向岭南地区迁徙,直到清朝初年才告结束。

人员迁徙,文化迁移,逐渐同化,迁徙到广东的疍民创造了具有综合文化特质的咸水歌。“唐初王勃的《广州寺碑》:扬粤当唐初,北人多以商至,遂家于此。六朝以来谣俗讴歌播于乐府,炎方胜事姿势偏闻四海。然方言犹操蛮音,以邑里犹杂疍夷故也。”其中“蛮音”为疍家话,因此,唐朝为疍家咸水歌萌芽期是有史料依据的。

“古崖州曾长期作为海南岛政治、文化和军事重镇,有两千多年的文字记载历史,据史籍考证,自汉至明朝期间,被贬谪、流放到崖州的贤相、名臣学士多达15人,其中10人长年住居水南村,北宋太祖时的宰相卢多逊(河南怀州人),被贬至崖州,居水南村,曾题诗:“珠崖风景水南村,山下人家林下门。鹦鹉巢时椰结子,鹧鸪啼处竹生孙。鱼盐家给无墟市,禾黍年登有酒樽。远客杖藜来往熟,却疑身世在桃源。”[4]

清乾隆年间,中国人口增至3亿,中原人口不断向岭南一带迁移扩散,造成当时的广州人口陡然剧增,人均耕地从近3亩不到0.9亩,农业危机促使向海上开发迫在眉睫、势在必行,这样既繁荣海上运输,激活手工业,也为贫民百姓扩展生存空间。向海上分散不断涌来的中原难民,成为地方难民分流的最好途径。于是,迁徙至岭南的中原人,不再依赖“面朝土地背朝天”耕种模式,把目光转向海洋,大海给予疍家人更加宽阔的视野和生存机遇。中原难民原本就属于流离失所的社会最底层,他们别无选择,大批中原难民被迫走向大海,未知险恶的海上悲怆生活从此开始。然而,备受煎熬的海上生存环境,唱歌与他们“如影随形”,唱歌成为医治悲伤的一剂良药和最温暖的避风港,在孤独迷茫和痛苦无助的时候,“水上民歌”成为情感宣泄的最佳出口。如图:(陈锦霞绘制)

五、圖说——晚清岭南、华南、西南沿海的疍民

“晚清之际,珠三角又有多批疍民“闯海人”扺达海南岛南部港湾谋生创业。”[5]如图(张荧子暄绘制)所示——展现疍民历史流变和迁徙漂流的基本路线:

六、图说——清末民初疍民迁徙及分布

随着历史的更迭,海上漂泊的“吉普赛族群”不断的向周边沿海或纵深蔓延。明代的时候,海南疍民们就已經分散到了海南岛各地的沿海港湾去谋生,疍民的人口总数以及户口数量都有了大幅提高。

清末民初,清朝雍正乾隆年间,一部分疍民从福建莆田迁阳江,后代亦皆舟居,环海南下,曾住湛江、吴川、乌石、硇洲滨海等处;入琼十八祖,已十二代。今尚存手抄“族谱”,阳江、吴川等地尚有亲戚及祖坟,居琼已三百年矣。清朝乾隆年间,白沙门下村是当时闽粤沿海疍民的聚居之地,全村有9姓,37户,迄今仍操粤语系的疍家话。其刘、梁两姓,原居顺德;周、李二姓,原住高州;其余各姓,经湛江、安铺、确洲、海安等地迁来,至今大都六至八代。

百年来,自本村先后迁入市区定居的疍民也不少。今海口疍民居有捕捞新村、捕捞旧村和白沙门下村等三个村庄,计197户,944人,他们依然操疍家话,但对海口话也较为谙练。 如图(陈锦霞绘制)所示——海南疍民历史和迁徙漂流路线:

七、图说——新中国成立后疍民迁徙及分布

在新中国成立之后,疍民的民族成分被划分为汉族。关于这个问题已有较多专家学者对“两广”和福建地区的疍民分布进行研究,并取得了一定的研究成果,故笔者不再在本文中赘述。下图为疍民在海南省中的分布情况,他们主要分布海口的海甸港、陵水新村港、昌江海尾、临高新盈港、三亚港、榆林红沙、后海、海棠湾(海尾)等地。

关于疍家人是如何从中原到两广、福建?又是如何从两广、福建迁徙到海南的问题,疍民历史研究专家陈光良在《海南疍家千年迁徙路径》中这样分析:“海南岛自古就是中华民族繁衍生息的家园,但是在这个海岛上出现隶属中原中央集权的行政单位是汉武帝时期,有两千多年历史。由于历史文献残缺,疍民史料片断模糊,因此,厘清这些史实,具有十分重要的历史价值和艺术价值。”当然,由于海南疍民族群的迁徙漂流,史上缺少年鉴和相关文献记载,海南疍民的迁徙漂流史曲折复杂众所纷纭。

值得庆幸的是,疍家人在长途跋涉、流浪漂流过程中,慢慢形成了“以舟为家”的生活模式,孤独痛苦的海上生活,同时也催生了疍家人“向海而歌”的精神生活方式。唱歌成为疍家人难以割舍的情怀和精神慰藉,一声声哀叹、一声声呼唤化作一句句吟诵——从一艘艘小船上飘出,这种表现自己生活,口语化、吟诵调特色鲜明的船上小调,经过了疍家人之间的口耳相传、逐渐发展成内容丰富、形式多样的“水上民歌”。

在漫长的迁移漂流中,疍家人把生活的点点滴滴用歌声来记录,把心中崇拜的英雄豪杰用歌声来颂扬;把海洋气候、航运知识、捕鱼技巧甚至教化子女等内容都通过歌声来传播,从中原到岭南;从两广、到福建再到南海海域,“水上民歌”经过一代又一代人的传唱,延续至今……

可以这样说:“水上民歌”是疍家人在迁徙漂流中的咏叹(创造)出来的;是在汹涌澎湃的大海上的呐喊(创造)出来的;是从一艘艘小船上的吟诵(创造)出来的,她是疍家人生活和艺术的“集结号”。

余秋雨《文化苦旅》中有一句话:“艺术的重大使命,就是在寒冷的乱世中温暖人心。”一首首歌是疍家人对美好生活仅存的一点希望,是疍家人苦难的海上生活中一缕温暖阳光。

沿着疍家人迁徙漂流路径,我们在探索疍家人迁徙与变迁的过程中,也找到了“水上民歌”的历史成因。

注释:

[1]弗朗兹·博无斯:《原始艺术》,上海文艺出版社,1989年第一节。

[2]陈光良:《海南疍家千年迁徙路径》,《海南日报》。

[3]同前

[4]于伟慧:《海南三亚参天巨笔迎旺塔》,新华网 。

[5]同前

[6]张朔人:《海南疍民问题研究》,《安庆师范学院学报》,2007年2期。

郭建民 三亚学院音乐学院教授、学术委员会主任

赵世兰 三亚学院音乐学院教授、学校教学督导