红锥大径材林造林密度探析

刘彩秀 刘新科

摘要 造林密度大小决定着林木成材速度和成材质量,影响着造林的经济效益和生态效益。本文以红锥林为例,对当前广东造林密度的科学性、合理性展开探讨,以期为培育出丰产优质的红锥大径材林提供参考。

关键词 红锥;大径材;人工林;造林密度

中图分类号 S72 文献标识码 A

文章编号 1007-5739(2020)11-0175-02 開放科学(资源服务)标识码(OSID)

森林在很大程度上是具有公益性的社会资源,不仅为人类提供丰富的原材料,还提供良好的生态环境和游憩场所。人工造林的经济效益与生态效益涉及多个方面,株行距的选择是关键因素之一。造林密度由株行距决定,对人工林的郁闭时间发挥着决定性影响。适当的株行距能让林地空间得到最大限度的利用,使人工幼林能够及时郁闭,实现速生、丰产、优质的目的。株行距是影响林木成材快慢、成材质量等森林经济与防护效益指标的决定性因素。在选择株行距时,不仅要考虑人工造林成本大小,还需要综合考虑立地条件、树种生长特性和造林目的等因素。一般情况下,株行距越小,郁闭越快;株行距越大,郁闭越慢。造林株行距关系到群体结构,只有合理的群体结构,才能达到造林的目的。因此,株行距的选择必须根据树种、用途和立地条件等综合条件来确定,以保障森林更新、造林和生产等经营目的实现。调查显示,我国造林实践中运用最多的株行距是2 m×2 m,但柏树株行距一般为1 m×1 m或1.5 m×1.5 m,而强阳性速生树种,如泡桐、杨树等一般为4 m×5 m或5 m×5 m。例如,河南某林业局在珍稀树种七叶树的造林实践中,对七叶树生长不同株行距、立地类型之间的关系进行了研究,结果表明,在实际造林中,株行距应因造林目的不同而有所区别,培养大径材可选择株行距为3 m×4 m或3 m×3 m,培养小径材则可选择2 m×3 m[1]。在造林实践中,应根据不同的造林树种选择不同的造林密度,通过对人工林株行距的科学选择,能最有效地利用地力和营养空间。

红锥是我国广东、广西、福建和湖南等南方地区的一种珍稀乡土阔叶造林树种。红锥主干笔直、材质坚硬、生长速度快、成材早,具有极强耐腐性,可供建筑装修、工艺雕刻、家具制造、船舶制造、体育器材等领域和行业应用,是不可多得的优质珍贵用材。红锥的种实、壳斗均含单宁,可提制栲胶;种子富含淀粉,可以作为饲料或酿酒。此外,红锥枝叶十分浓密、耐荫蔽性好、混生性能好、萌芽能力强,是与松、杉混交造林的最理想伴生树种之一,可以作为用材林、水源林或薪炭林。

红锥一次造林,可以多次采伐,经营可达100年以上,适应广、效益高。因此,从红锥的生态学特征出发,做好红锥丰产栽培技术的研究,尤其是对株行距的研究,选择最合理的株行距,在保证林木质量的基础上提高单位面积产量与质量,是林业技术人员需要重点研究的课题。现以红锥为研究对象,对目前广东造林存在的株行距问题展开思考。

1 红锥林株行距应用现状

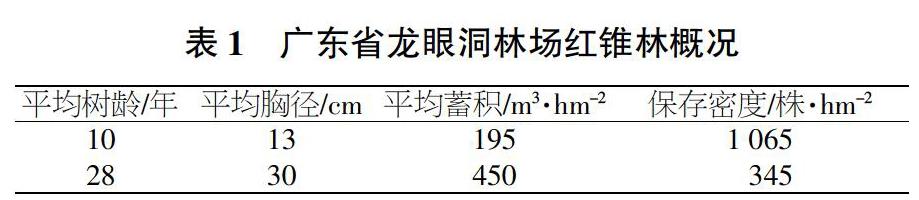

由表1可知,传统红锥造林的株行距为2.5 m×3.0 m,其中10年林龄、28年林龄的密度和材积对比,随着树龄增大,造林密度在逐年减少。由于造林密度大,红锥林地表草本植物少,几乎没有杂木,生物多样性受影响。红锥是很好的速生树种,在广东地区的种植成活率高,造林密度不宜过大。10年林几乎没有枯死树,30年林有很多枯死树。林龄越大,造林密度越大,个体竞争越激烈。30年红椎大径材林种植密度仅有 300株/hm2左右,林木个体差异也很大,树形也不理想,这可能与造林密度过大有关。

在我国各地的红锥造林中,株行距没有统一标准。一般株行距为2.5 m×3.0 m或2 m×4 m,也有在杉木与红锥混交造林时,株行距采用2 m×2 m或3 m×5 m。广东省龙眼洞林场2008年启动红锥示范基地建设项目(2008—2010年),新造红锥示范林111 hm2。造林地处于南亚热带季风海洋性气候区,为丘陵有林地,夏热冬暖,雨量充沛,年平均气温20 ℃,年降雨量1 600 mm,无霜期长逾340 d,发展林业的气候条件较好。

为了对原有的马占相思速生林过熟林分进行改造,结合造林条件,根据因地制宜、合理利用,适地适树、尽量集中连片、集约经营,科学性、示范性、可操作性,资源培育、资源储备,环境保护、生态优先的造林作业设计等原则,造林树种以红锥为主,以樟树、楠木为辅,栽种小班纯林。造林设计时考虑到红锥具有很强的萌芽能力,红锥林分伐后可以抚育成林,进行下一轮林木资源培育。

2 红锥林株行距的建议

育林实践表明,红锥林株行距对红锥生长、发育、产量和质量均有重大影响。本项目作业设计的立地条件较好,林地坡度为20°~40°,海拔70~300 m,局部小气候条件较好,土壤类别为山地赤红壤,主要由花岗岩、砂岩发育而成,土层较深厚,透水性能较好,质地良好,呈酸性,pH值在4.75~5.20之间,有机质含量在1.03%~2.02%之间。在这样的立地条件下,造林成活率较高。

2.1 注意造林密度与郁闭度之间的关系

红锥造林密度与幼林郁闭的时间密切相关。在其他条件相同的情况下,株行距小,则红锥幼林郁闭早;反之,则郁闭晚。红锥郁闭的时间又与红锥林分的稳定性、幼林抚育的年限、第1次抚育间伐的年限和出材的尺寸等密切相关。红锥萌芽再生能力强,不仅能从伐根萌生成林,也可以由树干基部的根际萌条长成大、中径级林木。

此外,红锥萌条生长迅速,一次造林可采伐多次。红锥速生期为6~20年,从第5年开始加快生长,一般栽植后15~30年为最佳采伐期。如果红锥是大径林木,采伐期则为30~35年[2]。

2.2 合理确定株行距大小

虽然适当减小株行距对红锥垂直生长速度有促进作用,但是红锥林分株行距过小可能导致红锥垂直生长速度显著下降。红锥株行距对树干直径生长呈反向促进,株行距越小,单株材积越小。株行距适当改小,能让红锥树自然整枝,树干通直、饱满;若株行距过小,则红锥会因营养不足,生长成细高干材。

若红锥人工林株行距偏小,则会延迟红锥林木开始结实的年龄及减少红锥林木的单株结实量。红锥作为速生、喜光、宽冠的树种,若株行距过小,则造林密度过大,会导致叶片相互重叠,株间透光率降低,田间郁闭,叶片光合作用降低,有机物质积累总量减少,产量下降。适当稀植,可以保证树木根系能够充分扩展,吸取足够水分。

2.3 选择适宜的营林方式

红锥是珍稀用材林,生长周期长,以生产干材为目标,因而造林密度宜适中。国有林场一般采取集约栽培人工林的方式,造林成本高,林木生长快。虽然很多林场的红锥人工林设计时采取系统抚育采伐管理模式,在生长过程中需要间伐,但是在实际育林过程中考虑到人工成本,基本上不会间伐,更加不会间伐集体林或者农户自种林。很多发达国家已经引入了德国近自然林的育林理念,也很少间伐。国外很多发达地区对森林资源培育采取放任自流的近自然林管理模式。德国是森工比较发达的国家,于20世纪90年代中期正式宣告放弃人工林经营方式,遵循“近自然林业”的可持续发展理念,尽量依靠自然的力量经营森林,自然下种,减少人为干预,放弃传统的单层同龄纯林,尽可能多营造复层异龄混交林,向天然林方向努力,不断增加森林的生态保护和休闲功能[3]。

3 红锥种造林株行距变为4 m×4 m的损失补偿技术

基于上述的因素和客观现状,考虑到人力成本的不断攀升,结合广东省常规造林株行距为2 m×2 m,造林密度为2 505株/hm2;株行距2.5 m×3.0 m,造林密度1 335株/hm2;株行距2 m×3 m,造林密度为1 665株/hm2;株行距为3 m×4 m,造林密度为840株/hm2的标准,适宜以自然林的管护为主要模式,造林株行距应当再加大一些。具体考虑到利用红锥对现有低质低效林、针叶纯林进行改造项目,适宜将株行距设置为4 m×4 m。

3.1 合理套种

株行距变大,单位面积栽植林木数量下降,会影响到经济效益。要获得更大经济效益,可借鉴法国的经验。在森林培育方面,参考法国和德国的做法,按照天然林的生长规律和生态法则对森林定向培育,比如以森林生态效益和社会效益为主的公益林,以生产木材为主的商品林,以及兩者皆有的多功能森林。这3类森林经营重点和方向有差异,在人工造林时,株行距差异较大,从而克服人工林稳定性差、多样性少、抗性差等缺点。因此,可以在早期适当采取将红锥套种在杉木、马尾松人工林下,提高林分质量,实现木材生产功能、生态保护功能和森林游憩功能的三者统一。红锥与杉木混交效果好,不但能使红锥的造林成活率明显提高,而且两者混交后,空间分布的格局比较合理,营养空间得到充分利用,显著提高混交林分的产量和质量[4]。

3.2 引入近自然林业的做法

改造低质低效林时将株行距变大后,引入近自然林业的经营方法,会有多方面的优势。一是通过择伐和更新将同龄林改为异龄林,使红锥林分的抗风灾能力显著提高,更有利于森林防护功能不间断地持续发挥。二是提高林地生产力,因为幼林在择伐老树时已经具有一定的生长量,而且利用择伐使大径级木材的产量增加,进而改变林地面积较小的经营者几代人经营培育、一代人受益的问题,使永续利用问题得到根本解决。三是使造林成本、林木管护成本、森林病虫害防治成本、森林火灾防治费用大大降低。四是近自然林业会根据市场的需求变化进行适时择伐,不会进行一次性大面积皆伐,所以能更灵活地适应市场。

4 结语

广东省地处亚热带气候带,当地植物种类丰富多样,植物生长快,苗木生长周期短。以红椎为例,分析大径材林密度与树龄的关系,在中幼林时,红椎林的保存密度变化不大;当树林达到大径材林时,保存密度逐年减少,一般最终保留300株/hm2左右,大部分个体在竞争中已经自然枯死。同时,由于造林密度太大,造成个体恶性竞争,保存木的树形也有很大缺陷,并且林中也会出现很多空旷的林窗,大大影响森林的蓄积量。因此,对大径材林的培育,应该从造林开始就要考虑种植密度,根据树种的特性,速生、喜光、宽冠的树种,造林密度宜稀。

当株行距加大后,为了提高林地的利用率,可以考虑在红锥纯林幼林时期套种一些经济价值高的三叶苗和紫花苜蓿等豆科乡土植物。马尾松+红锥混交林较红锥纯林、马尾松纯林具有更高的物种多样性和土壤肥力水平[5]。因此,应适时适量地结合林分生长发育状况及林分密度进行间伐,通过人为措施调控林分的营养空间,以期培育优质丰产的红锥中大径材。

5 参考文献

[1] 周大林,杨长群,陈明海,等.不同株行距和立地类型植苗造林对七叶树生长的影响[J].现代农业科技,2018(22):144.

[2] 曾丹虹.红锥丰产栽培技术[J].乡村科技,2018(21):91-92.

[3] 黄清麟.浅谈德国的“近自然森林经营”[J].世界林业研究,2005,18(3):73-77.

[4] 向长武.浅谈红锥在风景林改造中栽培管理技术[J].科技视界,2019(9):243-244.

[5] 韦洁.广西大青山人工纯林和混交林对植物多样性和土壤肥力的影响[D].南宁:广西大学,2011.

作者简介 刘彩秀(1977-),女,广东平远人,助理工程师,从事森林培育工作。

收稿日期 2020-01-07