窑系的命名模式与标准

——兼论钧窑系和仿钧窑口的关系

薛冰

(景德镇陶瓷大学,景德镇市,333000)

1 前言

关于“窑系”概念的研究和判定,不同时代有不同的标准和结论。过去,学者往往从产品入手,以陶瓷的外部特点和工艺流程为标准,把相似度高的瓷种归为一类,但有些问题却没有给予关注,例如,宜钧、广钧对宋代禹州钧瓷的模仿达到了出神入化的地步,那么它们属不属于钧窑系?豫西的一些窑口既生产磁州窑的产品,又大量仿制钧窑的瓷器,有的还兼烧汝窑类的青瓷产品,那么这些窑口应当归为哪个窑系?关于宋代的陶瓷业为何有“六大窑系”与“八大窑系”之争?位于广西的永福窑为什么和远在上千公里外的耀州窑同属于一个窑系?吉州窑与磁州窑产品风格类似,但为何分属两个独立的窑系?这些问题都没有形成统一的答案。

本文从区域经济地理学入手,结合不同时代的社会背景与部分窑口的工艺特征,以宋代禹州钧瓷、明清宜兴仿钧和石湾窑仿钧三者的关系为例,兼论其他窑系概念中存在的问题,从而对窑系的形成模式和判定标准作简要分析与探讨。

2 钧窑系和仿钧窑口的辨析

钧窑系作为从南到北影响最广泛的窑系之一,历来是大家关注的重点。目前,学界普遍认为,在宋代各大窑系中,钧窑系形成的时间最晚,主要原因有三点:第一、钧窑使用的成瓷原料多为禹州当地山脉中的矿石,而这些原材料在其他地方并不一定广泛存在;第二、烧造钧瓷的窑炉为独一无二的双膛馒头窑,这种窑炉的升温曲线、气氛控制非常适宜钧瓷产品;第三、钧窑的窑变釉属于分相乳光釉,与其他窑口的釉料相比,效果机理复杂,烧成难度大,定窑的白釉、耀州窑的青釉、磁州窑的剔花和黑彩工艺相比之下容易模仿成功。综上所述,钧窑产品在宋代可谓是一枝独秀。

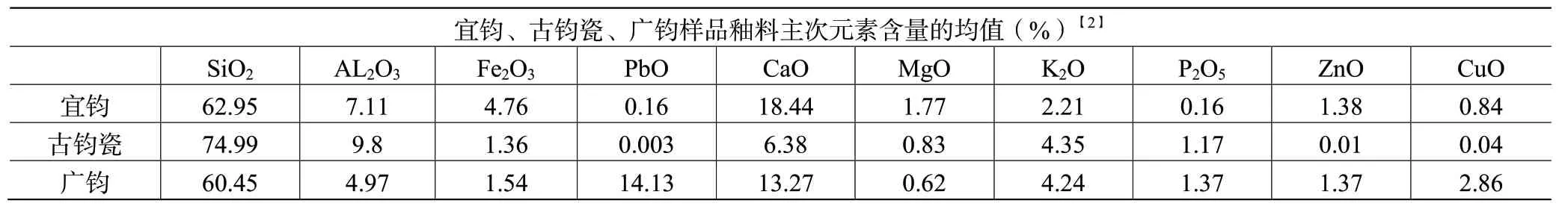

若研究钧窑系,定然离不开江苏宜兴窑和广东石湾窑,因为这两个窑口作为模仿钧窑产品的佼佼者,不光在国内流行,在海外也很受欢迎。但他们究竟属不属于钧窑系的窑口,学界莫衷一是。一些学者认为,广钧、宜钧和禹州钧瓷造型相近,釉色效果一致,对三者的关系,古人早有论述,许之衡在《饮流斋说瓷》亦云:“欧窑(宜兴窑别称)与广窑,同一仿钧,外观厚重,形极相似,而实不同。[1]作者指出宜钧和广钧虽有差别,但皆为模仿钧窑的产物;第二,北宋靖康之乱后,宋室南迁,也带走了大批工匠,这些制瓷工匠先是在江苏立脚,生产了带有钧窑风格的窑变陶器,明末清初,江苏一带受战乱影响,部分工匠又向南迁徙,在广东佛山的石湾窑又制作了广钧,所以,三者有着直接的承袭关系,钧窑系当然应当包括宜钧和广钧。笔者认为,虽然宜钧和广钧都带有“钧”字,但两者都不应属于钧窑系的产品,原因有四点:第一,学界判定窑系的归属,第一位要素是釉的效果和机理,以及外表装饰技法和特征;钧窑的釉料使用的是以P2O5为乳浊剂的二液分相釉,而宜钧使用的乳浊剂是ZnO,ZnO不仅可以促进分相,带来乳浊的效果,同时,它也是结晶釉的催化剂,所以,宜钧所谓月白、芸豆、天蓝釉并不单属于分相釉(表1),严格意义上讲,还是结晶釉的一种;而石湾仿钧含P2O5和ZnO都较少,但却添加了大量的PbO,从这一比例构成来看,广钧更像是受到了唐三彩工艺的影响;PbO作为助熔效果最强的熔剂,可以降低釉料中金属氧化物的熔点,各种呈色剂随着PbO的熔化而流淌交融,从而形成斑驳淋漓和绚丽多彩的效果。因此,广钧的釉料并不属于分相釉,而是低温铅釉。

表1 数据来源:景德镇陶瓷考古研究所

第二、钧瓷和钧窑系的产品都是瓷胎,而宜钧和广钧属于陶胎。陶和瓷的差别可以说是泾渭分明,不光涉及到了胎质原料的选取和加工,还影响到了釉料的配方与窑炉的构造,并且形成了不同的烧成制度。从本质上讲,宜钧和广钧都是低温陶器,与钧瓷大不相同。此外,在施釉工艺上,钧窑是一层施釉,釉面厚并且稳定;宜钧和广钧属于两次施釉法,有底釉和面釉之分,依靠两层釉相互流淌交融才形成了炫丽的艺术效果。

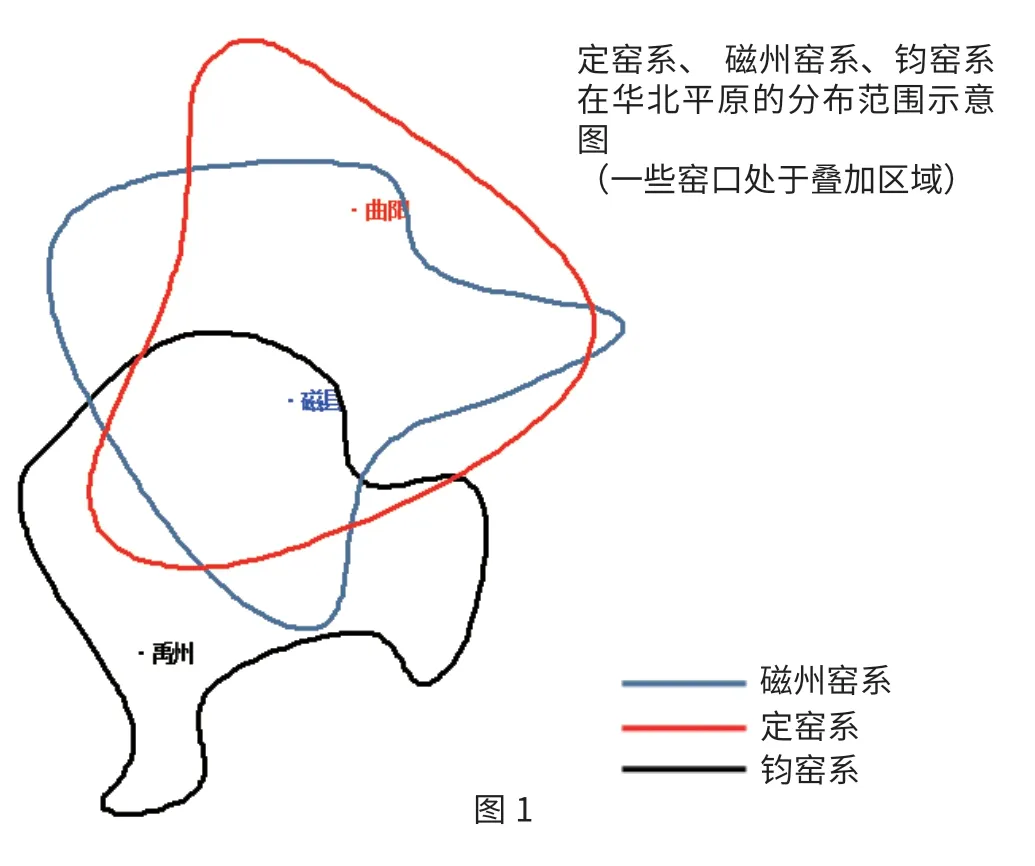

图1

第三、钧窑系在产品的种类构成方面都以钧瓷类的产品为主,胎、釉、造型、尺寸都以钧瓷为标准器,但宜兴窑最著名的并非仿钧器,而是后来的紫砂壶。广东石湾窑除了生产类似钧瓷的产品之外,还大量生产仿南宋官窑、仿定窑、仿哥窑、仿龙泉窑、仿建窑、仿景德镇窑等众多品种,清代到民国时期,更是以陶塑、瓦脊等建筑构件文明海内外,[3]因此,钧瓷类的产品在宜兴和石湾不仅数量少而且生产时间短,都不是以上两个窑口的主要产品。

最后,在形成时间上,钧窑盛行于宋金时期,钧窑系的生产年代也都在元代以前,而宜兴和石湾生产仿钧瓷风格的产品主要在明清时期,时间相差一个多世纪之久。综上所述,宜钧和广钧都属于后世的仿钧产品,而不能算在钧窑系的范畴之内。

3 怎样判断交叉窑口的性质与窑系归属

考古学是一门严谨的学科,陶瓷考古更应当立足于实物标本和文献资料,充分结合地层学和类型学来进行研究。但是在传统的窑系划分上,却有着许多前后矛盾或含糊不清的结论。一些窑口距离某一窑系的中心窑址较远,而且还位于不同窑业群的交叉地带,在窑系的判定上存在“重复冠名”的现象(图1),比如修武当阳峪窑、鹤壁集窑、新密窑、浑源窑既属于磁州窑系又被归类为钧窑系;缸瓦窑既属于定窑系,又属于磁州窑系;这些问题长期存在于陶瓷考古界中,我们不应该今天在一个窑址发掘出来了磁州窑的残片,就说它属于磁州窑系,而后来又挖出了钧窑风格的产品,就又改口把它归为钧窑系。但是,北方窑口众多,生产的产品又多模仿不同的名窑产品,所以,有学者认为可以将那些不好判定的窑口统称为“北方民窑体系”或者“黄河流域窑系”,而对具体的陶瓷则称作“钧窑风格”或“某某窑风格”的瓷器,这样,既方便研究不同窑口的共性和个性以及相互影响和演变关系,又避免产生歧义或做重复性的无用功。

当然,我们也不能只求同而忽视了对窑口之间差异性的研究,在大的瓷器类别群中区分出每个小的风格系列,是研究陶瓷史的基础工作之一,求同存异,如是而已。万事皆有因,在窑系问题上之所以普遍存在问题和分歧,一个重要的原因就是标准的不统一;最开始的时候,研究者们习惯根据釉色、纹饰风格,装饰手法作为区分窑系的标准;之后,受到日本学者理论观点的影响,又开始以地方志记载资料、生产工艺、装烧工艺、器物的分型定式来作为分类标准;随着科技检测的进步,科技史学界的研究者又认为,胎釉的化学组成(包括比例和成分)、晶相、烧成制度(包括成瓷温度、吸水率和气孔率)才是判定是否属于同一窑系的标准;如此一来,百家争鸣,关于窑系的确定标准始终无法统一。不可否认的是,陶瓷作为涉及多种知识类别的交叉学科,本身就需要不同领域的研究者共同探讨,我们必须肯定这些观点的必要性和积极意义。

图2宋 耀州窑刻花青釉盘

图3宋 永福窑刻花、印花青釉盘残片

4 窑系的形成模式和过程

不同的窑口由于地理位置和工匠手法的差异,生产出来的瓷器总会存在或多或少的差别,所谓“千窑千瓷”指的就是这种现象。而不同的瓷器品类,由于原料的差异和瓷器风格的迥异以及产品的受众与当时的社会文化背景的影响,总会有优劣之分。好的瓷类受欢迎程度更广,当然也会有很多附近的窑口争相模仿,但一些距离核心窑址较为遥远的窑口,虽无法享受“近水楼台先得月”的优势,但依然未能阻止他们成为名瓷窑系的一员,具体原因有两点:

第一,人口流动可以促进生产技术和生产资料的传播。例如磁州窑系对吉州窑的影响、定窑系对景德镇窑以及对缸瓦窑的影响。中原地区虽然水土宜陶,距离政治中心、文化中心和经济中心都非常近,但是自古又是兵家必争之地;宋金战争导致北方人口大量南迁,许多磁州窑窑工南迁至江西吉安地区,由此促进了当地窑业的发展进步;生产出了以黑彩和剔划花为主要代表工艺的瓷器,器型包括碗、盘、注子、注碗、三足炉、花瓶、盖罐等等,[4]更创造出了剪纸贴画、木叶纹、玳瑁釉等独一无二的新品种。也是北宋末年,曲阳县的窑工向南迁至饶州(今景德镇),利用当地上好的瓷土生产出了具有景德镇特色的仿定白瓷,被称作“南定”。[5]还有一部分北方工匠被蒙古人带回了草原,在今赤峰缸瓦窑生产出了新的定瓷或磁州窑风格的瓷器。

在中国古代,行业竞争十分激烈,行规限制也很严格,再加上古代的工匠大多目不识丁,而知识分子又不屑于研究和记载有关瓷器生产制作的相关内容,所以,工匠的流动迁徙成了促进不同地区之间瓷器生产交流的重要因素,由此也成为窑系扩大和形成最终分布格局的推力之一。

第二,对器物的直接模仿。瓷器贸易可以使得优质窑口或核心窑区的产品向更远的地方辐射。位于广西的永福窑和广东的西村窑,都属于陕西铜川黄堡镇的耀州窑系。这一现象的产生主要是贸易运输的结果,两广地区作为陶瓷外销的集散地,自然有机会接触不同窑口的产品;而耀州窑声名远扬,被赞誉为“巧如范金,精比琢玉”,“方圆大小、皆中规矩”,“击其声,铿铿如也,视其色,温温如也”,[6]是北方诸多瓷器中出口量最大的瓷器品种之一,工艺也较为简单,当地的工匠通过观察从黄堡镇运输过来的青瓷,结合本地的原料生产出了可以和原产地相媲美的青瓷,进而出口获利;这也使得耀州窑系扩大到了岭南和珠江一带。

5 总结

不同窑系所具有的内在特征,是其所包含的各个窑口之间的纽带。科学的制定窑系分类标准,明晰各个窑口的窑系归属,不仅有助于收藏、鉴定等工作的展开,同时,对我们研究陶瓷史与制瓷工艺起着关键性的作用;在批判的继承既定标准和结论的基础上,我们也迫切需要结合新理论、新方法、新技术、新资料形成一个更加准确和完整的理论体系。