政治·影像·新媒体:“国宝”形态的三重语境转型

——以《如果国宝会说话》为例

薛忠宇

(浙江师范大学文化创意与传播学院,浙江金华,321004)

从2018年元旦开始,央视纪录片频道制作的百集短纪录片——《如果国宝会说话》的前两季陆续在电视和流媒体平台哔哩哔哩弹幕视频网(俗称“B站”)播出,以极短时间拿到豆瓣网9.4分、9.5分的超高评分,一举超过早前热播的《国家宝藏》,更在B站上突破千万播放量,弹幕总量逾11万条,收获几乎满分的好评。(1)该统计数据可登录哔哩哔哩弹幕视频网检索“如果国宝会说话”主页获取,https://www.bilibili.com/bangumi/media/md33572/?from=search&seid=5007639936424827818,2020年5月22日。随着节目的播出,互联网上也同步涌现出对它铺天盖地的赞誉,这似乎为电视文化节目探索出了一条媒介融合与文化传播的可行路径。那么在媒介融合时代,是否可以将影像传播中的“国宝”视作一种特殊文化形态,透过不同圈层主体的视角去检视、研究这一文化现象背后的生成机制呢?

一、当代政治语境中的“国宝”:意识形态诉求与文化载体

2017年12月3日,《新闻联播》罕见地推荐了一档即将首播的文化综艺节目——由中央电视台联合全国各大博物馆制作的大型文博探索节目《国家宝藏》,自此开启了国内“文化综艺元年”。一个月后,以短视频叙事为特征的电视纪录片《如果国宝会说话》风靡中文互联网,经由国家媒体推波助澜,“国宝”一词得以深入人心,俨然被视为中华历史与民族文化的代表。

“意识形态”一直是西方马克思主义学说讨论的焦点。(2)“意识形态”最初由法国观念学家、经济学家特拉西(Destutt de Tracy)于18世纪末提出。最早使用时,这一概念被作为世界观和哲学思想的主体,是中性词汇。后来,马克思主义学说将它的概念狭义化,认为“意识形态”是作为社会上层建筑的一个特殊因素而在政治上起作用。20世纪70年代,路易·皮埃尔·阿尔都塞(Louis Pierre Althusser)提出“意识形态国家机器”的概念,将社会生活中的有形机构归类为在各领域中施行“意识形态”操纵的国家机器。通过这些机构,“意识形态”作为一种观念得以不断再生产,并“使得个体倾向于将意识形态机器的观念灌输当作是自我的自由选择,从而深刻地影响了社会个体的观念乃至价值取向”(3)高远:《阿尔都塞与齐泽克意识形态理论辨析》,《福建论坛》(人文社会科学版)2005年第11期,第50—54页。。回到国内,在党的十九大后的政治语境里,“文化自信”和“意识形态工作”等词汇表述一再被公开提及,这意味着官方开始不避讳将“文化”纳入政治讨论范畴,与此同时,和“文化自信”相关的表述又从政治语境中走出,逐渐转变为一种由国家媒体主导的文艺创作理念。中国问题研究学者马丁·雅克(Martin Jacques)指出:“对于中国人而言,政府是国家的具象化,中国政府是中华文明的守护者。”(4)引自英国学者马丁·雅克主题为“英国,在一个以中国为中心的世界”的公开视频演讲,https://www.bilibili.com/video/BV1at411G7CB/?spm_id_from=333.788.videocard.0,2020年5月28日。那么,该如何弘扬和保护中华文明呢?国宝,作为中华历史文化的见证物,恰恰契合“文化自信”和“文明守护者”这双重诉求的建构,成为传媒意识形态国家机器的叙事对象去隐性表达国家意志。

但是与大体量的、具有综艺特性的《国家宝藏》不同,短纪录片《如果国宝会说话》剥离了明星嘉宾、舞台表演等成分,将内容压缩为对文物本身的快速观赏,通过“精讲故事”与观众默契互动。然而作为一部文化纪录片,《如果国宝会说话》也不可避免地会因其具有展示国家历史、社会发展、民族精神品格等特点而被打上时代烙印,纪录片的命名就已同“让文物说话”的国家意志暗合。

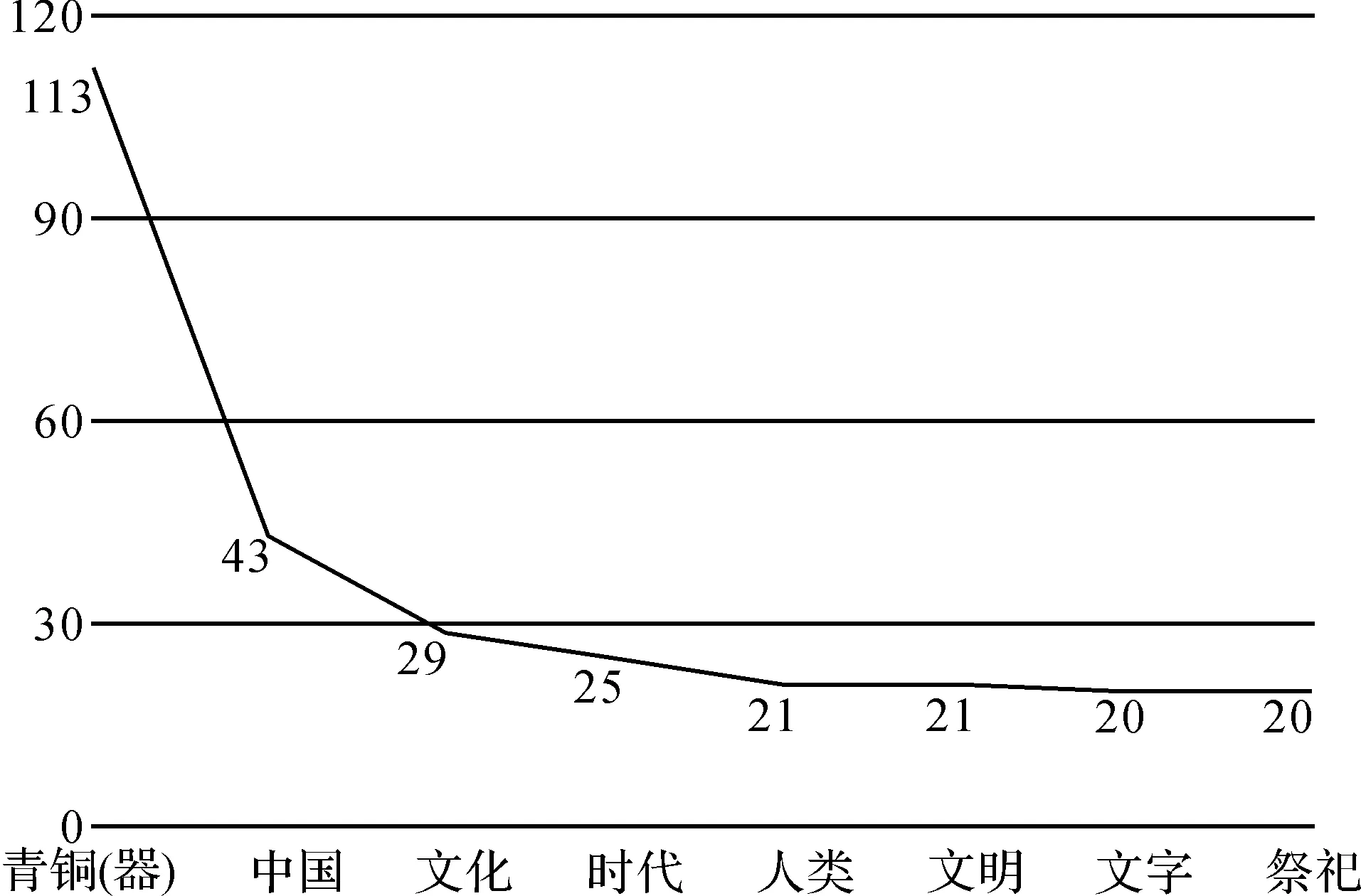

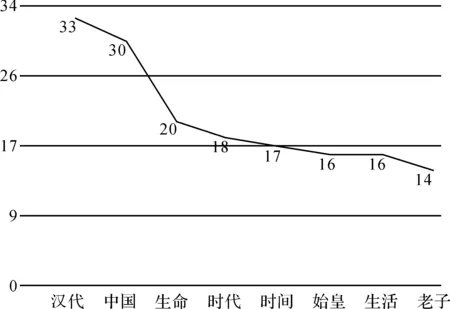

观念沉淀于词汇。从“关键词”入手对两季纪录片文案做词频分析(如图1、图2)(5)该数据分析由科学与人文研究中心提供技术支持,http://renyihome.com,2020年5月25日。,可以看出第一季挑选的国宝以青铜时代出土文物为主,第二季文物则多集中在汉代;“中国”一词是两季节目里共有的高频词,第一季用“红山玉龙”来塑造中国之魂,以“后母戊鼎”来彰显“国之重器”,用“何尊”来告知观众“这里有中国”;第二季的“曾侯乙编钟”通过播放视频档案来奏响“中国之声”,刺有“五星出东方利中国”的织锦展现了中原与西域的历史渊源和文化交流。据此研究认为,在尚未播出的两季内容里,“中国”一词同样将被频繁提及。除与文化生活相关的词外,“祭祀”和“始皇”也反复出现,前者是礼与法的象征,后者意味着政权与统一,成为整套文案隐性表达政治意旨中的显性存在。

图1 第一季文案词频统计

图2 第二季文案词频统计

由此,影像中的“国宝”不再只是静卧于博物馆橱窗中的文物摆件,而成为被注入思想的、可被技术复制的、能被捧在手心的虚拟或实体物件。纪录片通过“遴选国宝—嵌入意义”这一环节来实现国家意识形态的隐性置入。可以说,《如果国宝会说话》不仅让国宝“活了起来”,也让国宝“火了起来”,成为在新时代的影视文艺创作领域推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的一种重要典型。但应注意到的是,即便中央媒体主导着整个传媒意识形态国家机器,但也并不意味着国家意志能被准确传递并对个体产生影响。在“国家意识形态”—“个体价值观念”的关系链条中,还隐藏着一股中介力量,这一中介主体被委以影像编码与解码重任——即由文化精英圈层主导的影视内容编辑与生产。

二、制作者语境下的“国宝”:流行影像编码与诗意文化表达

21世纪以来,以国宝为题材的电视节目屡见不鲜,如央视的《国宝档案》、《鉴宝》、《寻宝》(后更名为《我有传家宝》),地方台有河南卫视的《华豫之门》等。这类节目大多围绕考古发现、专家鉴定及市场估值展开,节目幕后的制作团队虽不乏有较高文化涵养的影视传媒精英,但为何这些节目难以在互联网上掀起热议?这就需要我们回到影像内容的制作中去考量。

约翰·伯格认为:“影像制作是为了用幻想勾勒那不在眼前的事物的形貌。影像比表现的对象事物更能经得起岁月磨炼,提供了旧日历史的模样,隐含了别人一度对这一题材的看法。”(6)[英]约翰·伯格:《观看之道》,戴行钺译,广西师范大学出版社2005年版,第4页。斯图亚特·霍尔在《电视话语中的编码与解码》一文中提出著名的“编码/解码”理论,“电视中的生产实践与结构的对象是一个信息的产品,也就是一个符号载体,或者是特殊类型组织起来的符号载体,就像任何其他形式的传播或语言一样,它们是由话语的横组合关系链内的代码操作而形成的”(7)邹赞:《斯图亚特·霍尔论大众文化与传媒》,《中国石油大学学报》(社会科学版)2008年第6期,第84—87页。。两人差不多在同一时期对电视文化形态特征做出如此论述,后者提及的“编码”所对应的就是前者的“影像制作”。在这一影像的生产过程前,制作者已先确保了国家意志的置入(“遴选国宝—嵌入意义”环节),接下来就是要通过对影像合理编码来抵达预期群体,从而实现该环节的后续链条——“引发共鸣”。通过对《如果国宝会说话》制作环节进行分析,可以发现节目之所以能引发观看热潮有如下两大原因。

第一是该系列纪录片具备了当代流行影像的编码思维。首先表现在它改变了我们对传统文化节目时长的认知,这迎合了当下青年群体的快节奏生活。在当前互联网快消时代,既然一部三小时的电影、一本三百多页的书尚可被编制为“X分钟速读/速看”系列短视频,那么以往文化节目中的“国宝”也有成为“速看速赏”材料的可能。同时,节目时长的缩减也带来节目观看空间和观看方式改变,那些随身携带智能手机、平板电脑出行的青年群体在候车、排队、就餐时就能阅览多集内容——即便在没有Wi-Fi的空间里,五分钟的视频并不会造成过多流量消耗,继而减轻观看者消费成本的顾虑。由此,使得该纪录片在时空环境里具备了“引发共鸣”的物理前提。

“事件在变为可传播的事件之前,必须要成为一个故事”(8)邹赞:《斯图亚特·霍尔论大众文化与传媒》,《中国石油大学学报》(社会科学版)2008年第6期,第84—87页。,当注意到制作者开始有意识地和国宝展开“对话”,利用影像技术还原每件文物的状貌,讲述其所处时代的故事后,“共鸣”心理效应开始被激活。不仅如此,以故事形式制作的纪录片摆脱了新闻片、宣传片的显性说教意味,拓展了观众对叙事内容的想象和延伸。这从纪录片旁白的叙述人称转换上直观表现出来:“国宝”的解说最先采用“第二人称”亲切地和新石器时代陶制品(人头壶)展开对话:“你来自泥土,头微微扬起,仿佛仰望天空。……而今凝望着你,我们依旧在思索着一切的意义。”面对“贾湖骨笛”则以“第三人称”娓娓道来:“九千年前,一只仙鹤死去,把翅骨留在原始人的村落里,人们捧着他,耳边响起鹤群哀悼的声音……”中间,还切进一位音乐人吹奏展示现代、一千年前的竹笛以及九千年前的骨笛,笛声顺理成章地加入影像编码体系中,增强了故事的感染力。到第二季的“击鼓说唱陶俑”,解说转为“第一人称”活泼俏皮地讲述关于“我”(陶俑)的故事:“眼睛如同弯月,笑容蓄满一池秋水,两颗凸出的苹果肌,仿佛熟透的冬枣,构成我可爱的面容,人们叫我说唱俑,虽然无名无姓,咱可是国家博物馆里万人朝觐的大明星。”

第二,如果说像这样“接地气”的人称转换是制作者主动与观众套近乎、引发最初共鸣的影像叙事策略,那么在此基础上那些诗意化的语言表达则揭示出引发更强烈情感共鸣的制作手段——“666”“给跪了”“千万级别文案”诸如此类的刷屏狂潮背后是大众对精英文化的“集体崇拜”式心理表征。但要指出的是,那些被弹幕盛赞“满分作文素材”的结尾句,如“六千年,仿佛刹那间。村落成了国,符号成了诗,呼唤成了歌。”(S1,01)“我们写出的横竖撇捺,曾经一笔一画地,刻在骨头上。因为刻骨,所以铭心。”(S2,09)“过客,来来往往,相视一笑,万物有灵犀。”(S2,23)……似乎已经超出了通常意义上纪录片影像研究的范畴,进入了“诗意想象”的艺术审美领域,这是中国文化纪录片极为普遍的特征。

再者,只要把这类诗意文段与央视品牌电视节目《感动中国》的文案进行比较,就会发现两者的诸多相似之处:讲述“主角”不平凡的故事,给予一段感人肺腑的总结词——由此显现出《如果国宝会说话》作为文化纪录片系列的背后制作意指——不仅在对100件国宝的挑选上,还在拍摄与制作手段以及文案的创作上,全环节都嵌入了与主流价值观相呼应的隐性内容,其最终目的都是借由不同媒介试图抵达大众的意识领域。

“大众传媒承担着将主流意识形态转化为通俗习语的任务”(9)邹赞:《斯图亚特·霍尔论大众文化与传媒》,《中国石油大学学报》(社会科学版)2008年第6期,第84—87页。,制作者语境下的“国宝”通过两次“转化”试图激发观众情感共鸣:第一次是作为物件的国宝成为可被流行编码、复制、重现的影像,同时赋予沉睡的历史文物贴合当下社会生活的鲜活特征;第二次又在对文物背后价值意义的解读中,通过诗意化语言强化国宝的艺术审美价值,由此引发大众的激情崇拜以完成当代主流核心价值的塑造与传达。那是否如法炮制的同类电视节目就能获得如此理想的传播效果呢?

三、新媒体语境里的“国宝”:参与文化和娱乐解构

前文已从政治、制作者视阈对“国宝”的大众传播机制做出分析,而对传播的效果检验就要从个体或者说新媒体用户对此进行的反馈上研究。阿尔都塞在讨论意识形态国家机器理论时曾揭示出个体影响的理想过程:个体不断受到意识形态的“询唤”,产生“想象”,在受到意识形态询唤后,个体产生与意识形态图像一致的欲望,并将之当作自我本真欲望的呈现。(10)[美]埃里希·弗洛姆:《在幻想锁链的彼岸——我所理解的马克思和弗洛伊德》,张燕译,湖南人民出版社1986年版,第121页。纪录片《如果国宝会说话》通过“遴选国宝—嵌入意义”到“引发共鸣”这一链条,个体已接受到来自“国宝”的询唤,当潜藏的价值观念及意义抵达个体后,个体能够将之内化成为自我思想。但为何偏偏是这部短纪录片成为被新旧媒体乃至学界热议的对象?

要指出的是,《如果国宝会说话》并非央视出品的第一部主打“短视频”的电视系列纪录片。“国宝”的总制片人徐欢,也曾导演过《故宫100》——该系列节目采用每集6分钟的时长讲述故宫100个空间故事。在《故宫100》中,制作者已经开始有意去迎合新媒体观众:短小精悍的视频、白描的动画小人、视听结合叙事,还有诗意的解说……这些在后来的“国宝”系列里被沿用。但因故宫当时并未像如今这番晋升为“网红”“超级IP”,加之“互联网+”时代尚未成型,流媒体布局良莠不齐,以致这一文博类短纪录片的初次尝试无法引起更大的传播影响力。亨利·詹金斯对新旧媒体做分析时指出:“从政治方面来看,当今传播渠道多样化的发展趋势很重要,因为它拓展了所能听取的声音范围:尽管有些声音比其他声音赢得了较多关注,但是没有一种声音拥有不容置疑的权威。……新媒体是以完全不同的原则运行:开放、参与、互惠以及点对点;而广播(电视)媒体则是一对多的传播。”(11)[美]亨利·詹金斯:《融合文化:新媒体和旧媒体的冲突地带》,杜永明译,商务印书馆2012年版,第308页。因此,如果从新媒体视角去剖析“国宝”为何成功突破圈层,就要先看到“故宫”与“国宝”在播出平台上的差别。

与《故宫100》只在央视频道及官网播放不同,《如果国宝会说话》找到了一个定位更加精准的投放平台——哔哩哔哩弹幕视频网,这个以二次元社区和弹幕视频为主要特征发展起来的流媒体平台聚集了数量庞大的青年群体。当“国宝”吸引到热衷使用弹幕来参与观点表达的观众群后,它的“声音”也开始随之改变。齐泽克在阿尔都塞的意识形态询唤(Interpellation)机制基础上进一步指出,作为被影响的个体,“询唤”过程并不是一个被动的、屈从的、单向的过程,它不可能直接造就“主体”,必须通过“个体”自身的“认识”和“认同”,才能产生对自我形象的确认,进而形成一种想象性的关联。(12)高远:《阿尔都塞与齐泽克意识形态理论辨析》,《福建论坛》(人文社会科学版)2005年第11期,第50—54页。《如果国宝会说话》的视频弹幕能够做出很好的解释:每当承载历史文化的“国宝”在流行影像渲染和诗意表达中被述说时,观众则将自己对民族历史文化的深刻认同内化成为自我形象和思想的一部分,从而涌现出大量“壮哉我大中华”“此生无悔入华夏”“为我中华文明打call”等弹幕阵列。

然而面对新媒体语境,阿尔都塞和齐泽克认为的“询唤机制”理想图景却让位给了大众娱乐。21世纪以来,互联网上的大众娱乐文化已从头十年的“草根”转变为当前以“自媒体”为主的流行文化,由过去的“山寨恶搞”到当下的“自我表达”的转型,是互联网用户从参与大众狂欢到娱乐解构的过程。

在这一系列纪录片中对国宝“萌”的形象建构,就揭示了新媒体对传统文化场域的突破。萌,在中文词典里常用于描述植物发芽的过程,或者用于描述事物开始发生的状态,现今在新媒体动漫文化影响下,“萌”成为大众对个体及动物“可爱”或“喜爱”的表达,且往往同胖、呆等形象描述相关。结合B站弹幕,可以看到国家媒体借助新媒体语言对动物形象国宝的描述:自第三集“陶鹰鼎”肇始,节目间或使用非官方语言给文物贴上了“萌”的标签,“它除了上古的王者之气,又同时显示出另一种很现代的气质,用现在的话来说就是萌萌哒”。结尾称这只远古时期的鹰“肌肉萌”,该集互动弹幕多达2000条,“官方吐槽最致命”则屡成霸屏队列。同样,第十二集的“鸮尊”本是一件猫头鹰形象盛酒器,被旁白冠以“呆萌”,将其形容为古代中国版“愤怒的小鸟”。第二季的《狸猫纹漆食盘》,以动画形式“唤醒”了汉朝漆食盘上的“猫星人”,当热门鬼畜背景音乐响起,弹幕刷屏惊问:“这还是我认识的央视?”在官方制作的影像试图影响目标观众的同时,新媒体用户也通过弹幕参与对纪录片的在场表达,并在影像中完成了一次娱乐消遣和科普,从而达成一种“共赢”的局面。由此可推断,在待播的后两季“国宝”中,尤其是书画等图像文字艺术品必将以更加活泼、动态的方式呈现到观众面前。

有趣的现象是,熟稔新媒体的青年群体并不满足于来自“官方的吐槽”,他们更倾向通过自己的观看思维去不断解构这套“新”官方话语体系。当纪录片旁白询问:“(陶鹰鼎)当初是做什么用的?是盛水,储粮,还是祭祀?又为什么要把它做成鸟的样子?”弹幕显示了网友另类的猜测——“夜壶”“烟灰缸”“我们(指古人)当时也没多想”。在旁白转为“拟物化”的语音语调去解说鸮尊(猫头鹰)的呆萌形象后,却反被网友调侃“像喝了假酒的样子”“穿马甲的海德薇别闹”。最后一集,旁白在一本正经地鉴赏“铜奔马”的造型,弹幕列阵开始建议观众去搜搜这匹马的“正面照”,后来“马踏飞燕不拍正面照的原因”一度成为微博热搜。正如马克思·韦伯所言:“我们的时代,是一个理性化、理智化,尤其是将世界之谜魅加以祛除的时代;我们这个时代的宿命,便是一切终极而崇高的价值,已自公共领域隐没,或者遁入神秘生活的一个超越世界,或者流于个人之间直接关系上的一种博爱。”(13)[德]马克斯·韦伯:《学术与政治》,钱永祥译,上海三联书店2019年版,第13页。当主流媒体创作出适配于新媒体观看需求的文化作品后,以娱乐心态进入这层叙事体系中的新媒体观众,又在嘈杂的弹幕里间接完成了对官方媒体塑造的影像语境的一次解构。

总的来看,随着“文化自信”成为社会主流价值,国家媒体一方面开始主动使用新媒体思维与技术将意识形态转换为通俗习语(即当代互联网青年用户熟悉的语言)以试图达到官方理想的效果;另一方面,当今的制作者们虽已不像早期历史文物纪录片那样直白说教式去宣扬意识形态,但仍然要面临更多的、拥有参与意识和表达诉求的新媒体用户对传统话语权发起的挑战——这似乎形成了一个悖反现象,但正因为如此,“国宝们”的声音才开始变得丰富多元,才开始真正“说话”了。因此,在当代大众文化中被影视景观建构出的“国宝热”,实质是国家主流意识形态指导下的文化产物,也是一次精英文化与民俗文化碰撞产生的巧妙耦合;正如旁白解说所言:“我们凝望着最初的凝望,感到另一颗心跨越时空,望见生命的力量之和。”观众欣赏着影像中的“国宝”,既被它们作为物件本身的奇巧设计所吸引,也受影像叙事影响达成了个体对民族文化和家国情怀的心理认同。