老年骨折患者下肢深静脉血栓形成的危险因素及动态 D-二聚体对其预测价值的分析

孙亚萌 张建政 刘智

老年骨折具有较高的发生率,骨质疏松为首要危险因素,这其中骨盆及下肢骨折发生率可达46.%1~75.5%[1-2],具有较高的致残率以及致死率,严重危害老年骨折患者的生活质量,甚至危及生

【摘要】目的研究老年下肢骨折术前下肢深静脉血栓形成 ( deep vein thrombosis,DVT ) 的发生率及其危险因素,分析动态监测 D-二聚体对 DVT 的预测价值,加强 DVT 的预防与诊治。方法对我院 2015 年1 月至 2018 年 12 月收治的 506 例老年骨盆、髋部及下肢骨折患者的临床资料进行分析,其中男 183 例,女323 例;单纯骨盆骨折 13 例,髋部骨折 383 例,股骨干及髁间骨折 22 例,髌骨骨折 18 例,胫腓骨骨折19 例,足踝骨折 18 例,多发骨折 33 例。根据入院时下肢静脉彩色超声及下肢静脉造影结果将患者分为 DVT组和非 DVT 组,筛选影响 DVT 的独立危险因素,并计算 D-二聚体变化率对 DVT 的预测价值,计算 ROC 曲线下面积。结果本组经下肢静脉彩色超声及下肢静脉造影检查,术前发生 DVT 72 例 ( 14.23% ),主要集中于伤后 24 h 内;血栓类型:近端血栓 45 例 ( 62.5% )、远端血栓 17 例 ( 23.6% )、混合血栓 10 例 ( 13.9% );ASA 分级为 3~4 级、受伤至入院时间、合并 ≥ 3 种合并症、入院后 3 天 D-二聚体及其下降率为术前 DVT 的独立危险因素,D-二聚体下降率的 ROC 曲线下面积 AUC 为 0.825,Cut off 值为 52.01%,对应的约登指数为0.569。结论骨盆、髋部及下肢骨折患者应于入院后积极评价 DVT 风险,ASA 分级为 3~4 级、合并 ≥ 3 种合并症的患者 DVT 风险高,应予以重视。入院后连续监测 D-二聚体对术前 DVT 有一定的预测价值。

【关键词】老年人;髋骨折;下肢深静脉血栓形成;危险因素命。下肢深静脉血栓形成 ( deep vein thrombosis,DVT ) 为髋部骨折术后的第二大并发症,尤其是在老年患者中,常因多发合并症,导致其发病率可高达 40%~70%[3]。下肢深静脉血栓多发生于受伤后及术后的高凝状态期,如未给予足够重视,可能发生致死性肺栓塞。早期预防、诊治、治疗下肢深静脉血栓是针对血栓性事件的有效预防措施,常用的检测下肢深静脉血栓的方式包括凝血功能及D-二聚体监测、彩色超声多普勒、下肢静脉造影、CT 及 MRI 检查,D-二聚体监测因其方便快捷、操作简单、可重复性及非侵入性的特点,在临床诊断DVT 中应用广泛。但年龄、性别、创伤程度、炎性反应等多种因素均能引起 D-二聚体浓度升高,尤其是在老年骨盆及下肢骨折患者中,因年龄偏高、合并症多、局部出血、制动等因素可能导致 D-二聚体升高,而应用肝素、二甲双胍、他汀类药物可能使 D-二聚体下降[4],这些因素导致 D-二聚体监测虽然具有较高的敏感性,但却缺乏特异性,有学者研究建议如果观察 D-二聚体成上升趋势,应注意患者血液呈高凝状态,密切监测其变化并注意发生 DVT 风险[5]。为了研究下肢深静脉血栓的发生规律及相关危险因素、动态观察 D-二聚体水平对 DVT的预测价值,笔者回顾性分析 2015 年 1 月至 2018年 12 月我中心收治的 506 例老年骨盆及下肢骨折患者资料,探讨老年髋部骨折患者围术期 DVT 的发生规律、相关危险因素及血浆 D-二聚体动态变化的特点。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 老年骨盆、髋部及下肢骨折并有明确临床相关资料者;( 2 ) 骨折时间<2 周,受伤至入院期间未至其他医院予以低分子肝素抗凝治疗者;( 3 ) 住院时间>48 h、拟行手术者。

2. 排除标准:( 1 ) 年龄<60 岁以下者;( 2 ) 恶性肿瘤者;( 3 ) 病理性骨折者;( 4 ) 全身存在感染病灶者;( 5 ) 风湿性疾病及糖尿病伴发血管系统并发症者;( 6 ) 病例资料严重缺失者。

二、一般资料

本组共 580 例。最终 74 例 ( 12.7% ) 从研究中排除,506 例被纳入研究,其中男 183 例 ( 36.2% ),女 323 例 ( 63.8% ),平均年龄 ( 78.30±9.14 ) ( 60~104 ) 岁。ASA 分级 2 级者 322 例,3 级者 184 例。受伤原因中低能量损伤如摔伤者 441 例,高能量损伤如坠落伤、车祸伤者等 65 例。受伤至入院时间平均 22.97 h,其中>24 h 者 64 例,占 12.64%。既往史中无明显相关合并症者 102 例,1~2 种合并症者 253 例,3 种及以上合并症者 151 例,单纯骨盆骨折:13 例,髋部骨折:383 例,股骨干及髁间骨折:22 例,髌骨骨折:18 例,胫腓骨骨折:19 例,足踝骨折:18 例,多发骨折 33 例。血栓类型:近端血栓 47 例 ( 65.27% )、远端血栓 22 例( 30.56% )、混合血栓 3 例 ( 4.17% )。

二、分析方法

收集患者的年龄、性别、受伤原因、受伤至入院时间、骨折类型、既往史 ( 包括骨科系统疾病、内分泌系统疾病、脑血管疾病、心血管疾病、泌尿系统疾病、呼吸疾病、消化系统疾病及血管外科相关疾病 ),入院后检查双下肢除骨折部位有无肿胀、疼痛、软组织张力增高,如无上述症状则常规给予间歇充气加压装置及梯度压力弹力袜等预防 DVT,排除抗凝禁忌证后,予以皮下注射伊曲肝素 40 mg 1 / 天。术前行双下肢静脉及髂部血管超声、下肢静脉造影,并分别于入院后 1 天、3 天检查患者D-二聚体水平 ( 免疫比浊法 ),D-二聚体使用年龄校正公式 2 ( D-D×0.01 mg / L ),并据此得出 D-二聚体变化率等资料,对于确定发生下肢深静脉血栓的患者予以皮下注射伊曲肝素 30 mg 2 / 天,于术前行下肢静脉造影确认诊断并放置下腔静脉滤网,同时调整抗凝药物使用剂量。根据入院时下肢静脉彩色超声及下肢静脉造影结果将患者分为 DVT 组和非 DVT 组,分别比较各种因素在两组间的差异,并筛选影响 DVT 的独立危险因素,计算 D-二聚体动态变化率对 DVT 的预测价值,计算 ROC 曲线下面积,得出 Cut off 值。

三、统计学处理

采用 SPSS 19.0 统计软件进行数据分析,服从正态分布的连续变量采用±s表示,非正态分布的定量资料采用四分位法 [ M ( Q25-Q75) ] 表示,分类变量采用构成比表示。服从正态分布的连续变量两组间比较采用t检验,非正态分布采用 Mann-Whitney U 秩和检验,分类变量的两组间比较采用χ2检验。采用二元 Logistic 回归模型统计分析影响术前 DVT的独立危险因素,结果用比值比 ( odds ratio,OR) 表示。P<0.05 为差异有统计学意义。通过 ROC 曲线计算 D-二聚体预测 DVT 的曲线下面积,并计算出Cut off 值及相应的灵敏度、特异度。

结 果

一、术前下肢深静脉血栓发生率及发生部位统计

术前双下肢静脉彩色超声及下肢静脉造影结果显示,72 例 ( 14.23% ) 确诊存在下肢深静脉血栓,其中 2 例出现双下肢静脉血栓,1 例入院后出现非致命性肺栓塞,经积极治疗后好转。血栓类型统计:近端血栓 47 例 ( 65.27% ),远端血栓 22 例( 30.56% ),混合血栓 3 例 ( 4.17% ),近端血栓发生率较高。其中近端血栓 47 例中,髂外静脉血栓出现频率 2 次,股总静脉血栓出现频率 12 次,股深静脉血栓出现频率 8 次,股浅静脉血栓出现频率 20 次,静脉出现频率 29 次。远端血栓 22 例中,胫静脉出现频率 4 次,肌间静脉血栓出现频率 2 次,肌间静脉血栓出现频率 21 次。混合血栓 3 例中,2 例为股深静脉至胫静脉血栓,1 例为股深静脉至肌间静脉血栓。以股浅静脉、静脉及肌间静脉血栓发生频率较高。

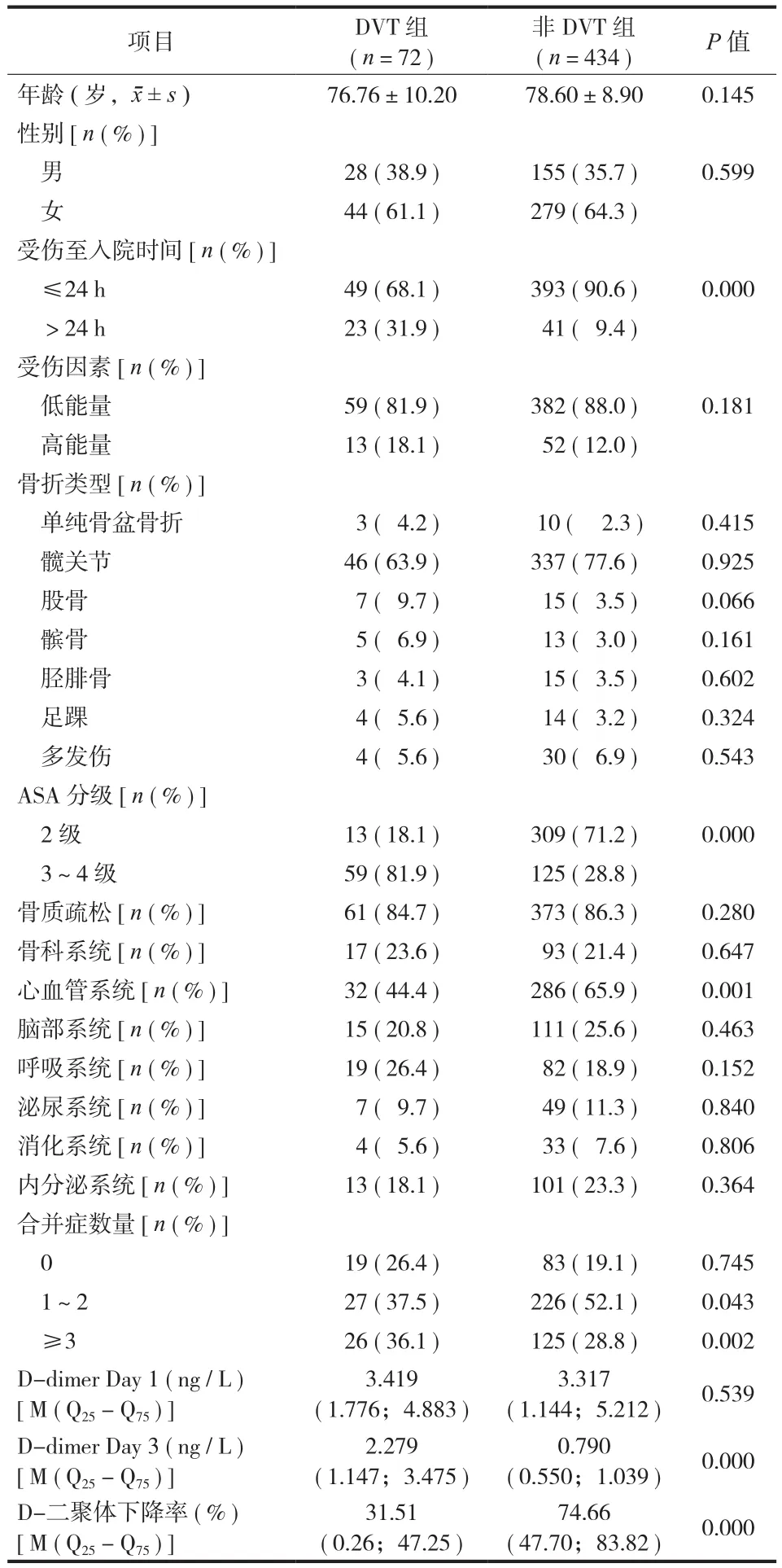

二、DVT 组与非 DVT 组单因素比较

单因素比较结果显示,DVT 组的年龄、性别、骨折类型、入院后 1 天 D-二聚体水平 ( D-dimer Day1 )、性别及骨折类型与非 DVT 组相比差异无统计学意义 (P>0.05 ),比较受伤至入院时间 ( Time )、入院后 3 天 D-二聚体水平 ( D-dimer Day3 )、D-二聚体变化率 ( Scale of decrease ) 差异有统计学意义 (P<0.05 )。其中非 DVT 组平均受伤至入院时间 18.82 h,>24 h 者 41 例,占 9.44%,DVT组平均受伤至入院时间 47.93 h,>24 h 者 23 例,占 31.94%。非 DVT 组平均入院后 3 天 D-二聚体水平:0.790 ( 0.550;1.039 ) ng / L,DVT 组平均入院后3 天 D-二聚体水平:2.279 ( 1.147;3.475 ) ng / L。其中非 DVT 组平均 D-二聚体变化率 74.66 ( 47.70;83.82 ) %,DVT 组平均 D-二聚体变化率 31.51( 0.26;47.25 ) %。入院后 D-二聚体水平总体呈下降趋势,上升者 30 例,其中发生 DVT 者 18 例。对合并症行单因素分析,结果显示骨科系统疾病、内分泌系统疾病、脑血管疾病、心血管疾病、泌尿系统疾病、呼吸疾病、消化系统疾病及血管外科相关疾病差异无统计学意义 (P>0.05 ),但 DVT 组心血管疾病史的比例为 44.44%,明显高于非 DVT 组( 65.90% ),差异有统计学意义 (P<0.05 )。DVT 组ASA 分级为 3 级的患者占比较非 DVT 组差异有统计学意义 ( 81.9%vs.28.8% ) (P<0.05 )。而且 DVT 组合并 ≥ 3 种疾病的比例明显高于非 DVT 组 ( 36.11%vs.28.80% ),差异有统计学意义 (P<0.05 ) ( 表1 )。

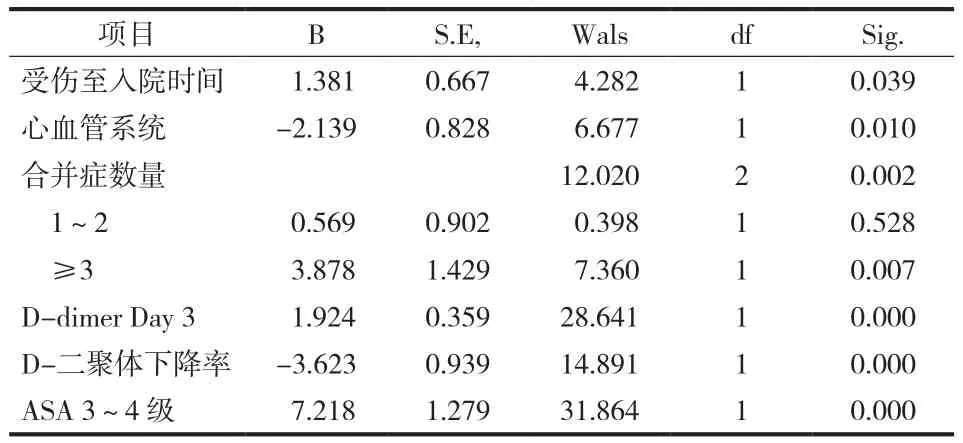

三、多因素分析结果

将表1 中 18 个因素纳入二元 Logistic 回归模型中,最终共纳入 6 种因素,结果见表2。其中 ASA分级为 3~4 级 (OR7.218 )、受伤至入院时间 (OR1.381 )、合并 ≥ 3 种合并症 (OR3.878 )、入院后 3 天D-二聚体水平 (OR1.924 ) 及 D-二聚体变化率 (OR-3.623 ) 为术前 DVT 的独立危险因素 (P<0.05 )。

表1 DVT 与非 DVT 组单因素比较Tab.1 Single factor comparison of DVT group and non-DVT group

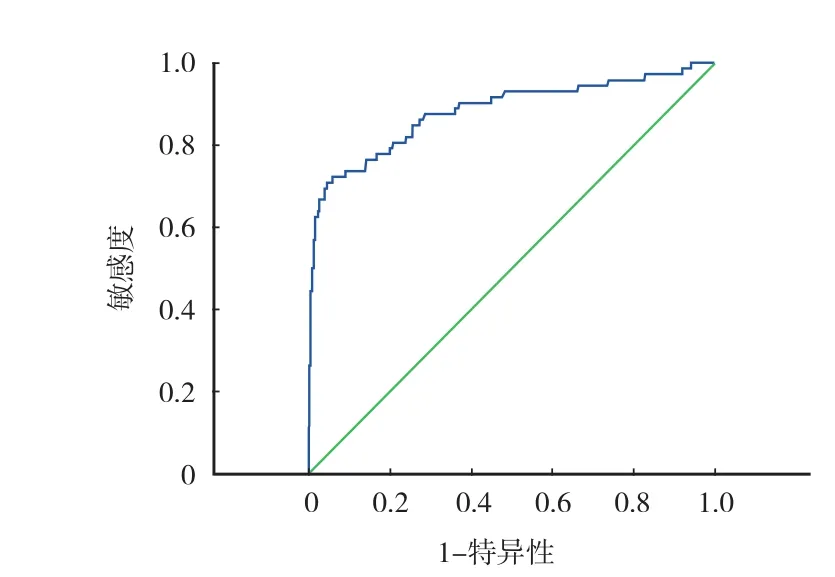

四、D-二聚体动态变化率对 DVT 的预测价值

将 D-二聚体动态变化率定义为入院 1 天与 3 天D-二聚体水平的差值与入院 1 天 D-二聚体水平的比值,将 D-二聚体变化率与 DVT 导入至 ROC 曲线模型中,得出曲线下面积 AUC 为 0.825,Cut off 值:52.01%,对应的约登指数为 0.569,证明将 D-二聚体下降 52.01% 作为诊断下肢深静脉血栓具有一定的诊断效率。

表2 DVT 组与非 DVT 组间的多因素分析Tab.2 Multi-factor analysis of DVT group and non-DVT group

图1 D-二聚体下降率的 ROC 曲线Fig.1 Scale of D-dimer decreale ROC curve

讨 论

一、下肢深静脉血栓发生率及发生时间规律

在老年骨折患者中,老年髋部骨折发生率较高,本研究显示包括股骨颈骨折、粗隆间骨折在内的髋部骨折发生率为 75.7%,DVT 的患者中老年髋部骨折患者占 63.9%,显著高于其它骨折部位。与Liu 等[6]研究结果类似,老年髋部骨折失血量较大导致血容量相对不足,应激状态下导致血小板凝聚增加、炎症因子释放均可导致血液呈高凝状态,可见对老年髋部骨折患者应及时、积极地进行筛查及预防血栓。发生部位方面,本研究发现以股浅静脉、静脉及肌间静脉血栓发生频率较高,可能与本研究中髋部骨折患者比例较大,受伤后制动及疼痛导致肌泵促进下肢回流的作用减少。受伤至入院时间方面,Bengoa 等[7]在回顾性研究中指出,髋部骨折后 ≥ 48 h 入院的 DVT 发生率为 17.1%。本研究发现 DVT 组多发生在受伤至入院时间为 24 h 内的患者中 ( 68.1% ),但 DVT 组受伤至入院时间明显长于非 DVT 组,原因可能为受伤至入院过程中,患肢制动、未予以抗凝及物理预防措施导致较高的下肢深静脉血栓发生率。所以建议患者急诊就诊时下行抽血检验及下肢血管超声检查,尽量提前诊断 DVT,指导下一步物理预防措施及搬移患者时应当注意的事项,在综合评估出血与血栓风险后,积极予以抗凝及下腔静脉滤网的放置,预防致命性肺栓塞的发生。另外数据显示,2 例在给予综合预防措施情况下,于入院后发生下肢深静脉血栓,多项研究提到[8-9],二甲双胍、他汀类药物及糖尿病累计血管等因素可能会影响到低分子肝素预防 DVT 的效果,故在入院后尽早采集这些因素的情况下,监测抗凝活性可能为个体化精细抗凝提供可靠的依据,此类监测指标包括凝血功能、抗 XI 因子活性、抗 II 因子活性、抗凝血酶 III、凝血酶调节蛋白 ( TM )、蛋白质 C系统测定等,Pannucci 等[10]在研究则指出依据抗 Xa因子活动调整低分子肝素用量,可使抗 Xa 因子活性达标率升高,并可有效减低下肢深静脉血栓的发生率 (P<0.05 ),但抗 Xa 因子活性测定在髋部骨折患者中的应用有待进一步临床试验确定。

二、DVT 相关危险因素分析

高龄是 DVT 的主要危险因素,Lee 等[11]的研究指出,年龄>70 岁患者是 ≤ 49 岁患者的 10 倍,高龄合并内科疾病是导致 DVT 风险升高的主要原因。同时高龄患者 D-二聚体水平较年轻人高,本研究纳入患者为 ≥ 60 岁者,故采用了年龄校正公式,但同时年轻患者受伤多为高暴力损伤,应激能力及机体反应与老年人不同,故有待将年轻患者纳入后进一步研究。Vesa 等[12]在一项横向队列研究中指出,男性性别、肿瘤、既往 DVT 病史和凝血因子 V 基因突变与近端 DVT 相关,而局部因素与远端 DVT 相关。本研究中 DVT 组与非 DVT 组性别无明显差异,考虑与制动灯局部因素相关。谭晶等[13]研究指出,内科疾病住院患者同样高发 DVT,而且 DVT 组合并 ≥ 3 种疾病的比例明显高于非 DVT 组 ( 35.3%vs.18.8% ),差异有统计学意义 (P<0.05 )。本研究表明合并 ≥ 3 种内科疾病及 ASA 分级为 3~4 级的老年患者 DVT 发生率明显增加,因此,合并 ≥ 3 种内科疾病的患者及 ASA 分级较高者入院后应评估血栓风险,积极预防,以降低 DVT 的发生率。同时本研究发现心血管疾病史为术前 DVT 的保护因素,与 Ruan 等[14]研究结果相一致,可能原因为心血管疾病患者长期规律服用抗血小板药物,有利于预防DVT。

三、动态监测 D-二聚体变化率的特点

本研究表明,在应用综合预防治疗措施的情况下,多数患者入院后 D-二聚体总体呈下降趋势( 476 例,94.1% ),D-二聚体是交联纤维蛋白在纤溶酶降解下产生的血浆纤维蛋白 ( 原 ) 降解产物中的一个片段,当血液呈高凝状态时,会同时导致纤溶系统激活,进而产生 D-二聚体,加之本研究中所纳入的患者为老年患者,创伤、骨折、制动、出血、合并症复杂等因素均可导致入院后首次测量 D-二聚体水平升高,本研究中入院 1 天 D-二聚体水平均大于年龄校正的 D-二聚体范围上限,这与 Liu 等[6]的研究发现相同。但是,入院后随着制动后疼痛减轻、出血减少、综合应用物理、抗凝药物等抗血栓措施导致患者高凝状态有所改善[4,15],如未发生血栓或血栓未进展,D-二聚体水平应下降,如 D-二聚体水平降低不明显、与入院 1 天 D-二聚体持平或逐渐升高或是下降后再次升高,可能提示 DVT 的形成或进展,本研究显示纳入患者的入院 1 天 D-二聚体与入院 3 天 D-二聚体具有显著性差异 (P<0.05 ),但 DVT 组与非 DVT 组入院 1 天 D-二聚体无明显差异,进一步分析发现入院 3 天 D-二聚体及 D-二聚体下降率为 DVT 的独立危险因素,这对 DVT 具有一定的预测价值 ( AUC 为 0.825,Cut off 值:52.01%,约登指数为 0.569 ),临床工作中如果连续监测D-二聚体的情况下,下降率如果<52%,应高度警惕 DVT ( 灵敏度:84.5%,特异度:72.4% ),此时应当根据 B 超及下肢静脉造影的结果,并请相关科室会诊予以下腔静脉滤网及调整抗凝药物治疗。

本研究的不足之处在于单中心及样本量较小等因素可能导致结果存在偏倚。另外双下肢静脉造影是公认的 DVT 诊断方法,但静脉造影具有诱栓性、高费用、不宜重复进行等缺点。彩色多普勒超声具有无创、性价比高及可重复等优点,被认为是检查DVT 的有效手段,其敏感性可达 88%~98%,特异性 97%~100%,准确性 97.8%[11]。故本研究以 B 超检查阳性为诊断标准,当 B 超结果阳性时应用下肢静脉造影证实并置入下腔静脉滤器。本研究尚需通过进一步前瞻性研究证实。