雷达探测技术现状与展望

钱 博,张 扬.2,葛红星.2,彭雄伟.2,陈建军.2

(1.南京电子技术研究所,江苏 南京 210039; 2.中国电子科技集团公司智能感知技术重点实验室,江苏 南京 210039)

0 引言

雷达从20世纪30年代诞生以来获得了巨大发展,在现代战争和民用领域中发挥了巨大作用。特别是在20世纪后半叶,各种雷达探测新体制和新技术突飞猛进,极大提高了雷达装备的探测能力,使雷达成为基于信息化条件下形成体系作战能力的核心装备[1]。

本文对雷达探测技术的规律进行归纳总结。从雷达探测新体制、检测技术、跟踪技术和成像技术等角度对雷达探测技术的现状进行了介绍。对雷达技术的发展趋势进行展望,并对我国雷达探测技术的推进提出了工作建议。

1 雷达技术发展规律

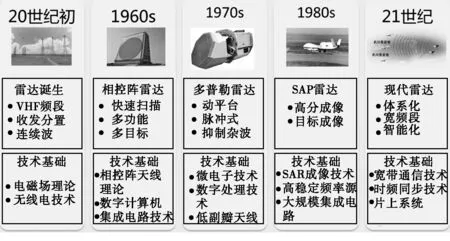

通过全面地分析雷达探测技术的发展历史,可以发现雷达探测技术的发展规律体现在以下几个方面。

一是雷达体制不断更新。雷达体制由非相参发展到全相参,由单脉冲发展到脉冲多普勒,由模拟阵发展到数字阵。

二是探测频段与介质的不断扩展。早期雷达只能工作在米波(VHF波段),随着器件的升级,雷达的频段由VHF向上发展到了L、S、C、X波段。

三是交叉前沿技术的不断发展。检测与估计理论、匹配滤波理论、空间谱估计理论、自适应滤波理论、稀疏信号理论等的应用都对雷达技术的发展产生了巨大的推动。

图1 雷达探测发展历史规律

总之,探测体制的变革是预警探测装备发展的推动力,交叉前沿技术的革命是预警探测装备发展的新动能。

2 雷达探测技术现状

2.1 雷达探测新体制

美国麻省理工学院(MIT)林肯实验室提出了多输入多输出(MIMO)雷达的概念[2]。MIMO雷达提高了发射端和接收端的自由度,对于基于多维空间信号处理的雷达杂波抑制、空间分辨、抗干扰等方面都有一定很大优势。

认知雷达通过感知复杂多变的外部工作环境,经过学习、推理和判断决策来自适应地调整雷达发射和接收系统,从而实现雷达探测性能提升[3]。

2.2 雷达检测技术

海杂波是影响对海探测雷达系统性能的主要杂波源。在海杂波回波数据的采集、海杂波特性分析、杂波中小目标检测技术等方面开展了很多工作[4]。

基于信息几何理论的雷达目标检测从一个全新的角度认识雷达目标检测问题[5]。通过计算统计流形上由观测数据估计得到的分布与目标有无两种假设分布间距离之差的大小来实现目标的检测。

2.3 雷达跟踪技术

相关领域专家和知名学者将Kalman滤波技术和数据关联技术有机结合获得突破性进展,成为目标跟踪技术的一个重要里程碑[6]。

检测前跟踪技术(TBD)对连续多帧数据进行联合处理,再通过门限判决完成对目标检测并形成目标航迹[7]。TBD技术在实际工程中得到了应用。

2.4 雷达成像技术

合成孔径雷达(SAR)在军事侦察、军事测绘和民用领域获得了广泛应用[8]。多频段、多极化、可变视角和灵活波束形成的多模式SAR已有产品实现。

合成孔径雷达层析成像通过对统一目标地物的多角度观测(干涉测量),来反演目标在斜距向(垂直于航向和视线向)上不同高度的散射值,从而还原SAR成像三维场景[9]。

3 雷达技术发展展望

3.1 体系化

通过有机集成和综合利用分布于陆、海、空、天、潜立体空间中的雷达、声纳、光电、电子侦察、技术侦察等各种军用信息获取手段和AIS、ADS等各种民用信息获取手段,构建全方位、全时空、全频段的多层次大纵深的信息获取体系,对地面、空中、海上、水下和外层空间目标进行立体的一体化侦察监视和预警探测,全面获取并综合处理情报信息,最终形成全球信息栅格。

3.2 智能化

雷达探测技术的智能化方向发展经历了自适应、认知雷达和智能化雷达等几个发展阶段。智能化探测技术将脑科学和人工智能融入雷达系统,赋予了雷达系统感知环境、理解环境、学习、推理并判断决策的能力,使雷达系统能够适应日益复杂多变的电磁环境,从而提高雷达系统的性能。

3.3 传感器平台一体化

传感器平台一体化技术理念要求综合考虑传感器探测性能和平台总体作战性能,将传感器性能发挥作为一种总体设计约束,把作战性能优异的平台外形作为传感器布设的有利引导。未来发展传感器阵列在阵列单元分布上具有共形阵、分布式等特点,阵列单元可根据目的和要求选择各阵元的分组与动态重构,从而使得波束形成具有极大的灵活性。

4 工作建议

对我国雷达探测技术发展提出以下建议:

1) 加强前沿技术研究:

紧盯国际先进技术发展趋势,加强学科交叉融合,探索雷达探测新技术、新方法,提出新型雷达系统体制和实现架构。

2) 加强基础技术研究:

重视加强雷达在设计、研制、试验和使用等不同阶段中的雷达工作环境、雷达信息处理基础理论、电子器件等基础技术研究。

5 结论

雷达检测、跟踪、成像、识别、抗干扰技术等则随着海量数据集完备和超快计算平台的发展而走向精细化、智能化、多维化、软件化的发展趋势。建议加强顶层设计,着力构建雷达探测系统正向设计理念,大力整合国内优势资源,促进我国雷达探测装备的飞跃发展。