文化寻绎:身体叙事与石球文化的体育人类学探析*

暴丽霞, 冯 强, 王建洲

(运城学院,山西 运城 044000)

我国体育人类学经过改革开放40年的发展,取得了丰硕的研究成果,逐步形成了以体育学和人类学为主线的理论体系、研究理路和学科架构。21世纪,体育人类学打破原有独立学科的研究生态,跨领域、跨学科合作成为体育人类学学科发展的一种新常态[1]。石球自20世纪50年代进入我国学术界视野,一度成为考古学、人类学、民族学学者研究人类文明的聚焦热点。“石球”一词最早出现于1955年,由考古学者裴文中提出,随后,先后有贾兰坡、黄慰文、耀西、兆麟等学者使用,到20世纪80年代逐渐被广大学者认同和采纳。体育学者对石球的研究起步较晚,研究偏少。笔者从中国知网以“石球”并含“体育”为主题词,搜索到相关文献仅有37篇。最早见于1981年赵延益以石球为例,对中国古代球类运动的研究;到20世纪90年代先后有王其慧、丁玲辉、杭化雨等分别对我国岩画、西藏地区球类体育进行了理论梳理;进入21世纪,以石球为例对体育的起源进行过理论探索的学者以吕利平[2]、崔乐泉[3]为典型。关彬、李俊温[4]学者最先以山西文物古迹中的体育元素为区域研究个案,进行了挖掘与整理。

纵观所有的研究成果,束广就狭:“人类狩猎工具”“生产工具的滥觞”“球类运动的鼻祖”是对其功能多元的文化认同;旧石器时代是其时间项度肇始的学术共识;文化遗址是其空间存在的考古佐证。质疑是研究的动力,分析上述研究成果:有关石球的泛象理论研究居多,具象个案研究偏少;历时性纵向研究居多,共时性横向研究偏少;时间性历史叙事居多,空间性深度描述偏少。研究体育文化,只有研究载体所处的时空系统、剖析载体存在的文化生态环境、分析载体所处文化序列的文化内涵,方可找到解开载体密码的钥匙[5]。因此,研究承继先前学者之见,从体育视角切入,截取旧石器时代为时间序列,以山西史前文化遗址为空间场域,通过对人类意识物化的石球外在形态“工具——玩具——农具”的考古学嬗变过程,从身体叙事视角反观人类内在的自然意识——前意识——自我意识的内在心理机理和自然行为——自我行为——自觉行为的身体觉醒过程,寻绎两者生存——娱乐——生产的文化融合路径,补阙石球文化空间深描的纰漏,厘清石球文化在三晋大地从“狩猎工具”到“游戏玩具”再到“农业生产工具”的发展脉络,寻求与实践新的体育人类学研究路径。

1 石球文化内涵与文化地理人类学分析

有关石球的定义与内涵,国内外学者们先后用过“球状器”“球形石”“球形器”等多种称谓,对外形为球形、表面光滑的石制品都公认为石球这点达成共识。但是对于与多面体石核相仿的、片疤间棱脊明显的石制品却始终莫衷一是,目前主要存在两种学术争鸣:一种同意将此类统归为石球,另一种又根据其大小、重量、形状细化分为多种。总体分析,称谓虽不尽相同,但对其内涵却有极大共同性[6]。笔者同意第一种观点的同时,又借鉴陈哲英[7]学者的观点,统一将整体呈球形,无论形状是否正圆,成品或半成品的球状石制品统称或代称为“石球”。本研究中的“石球”主要基于上述学术观点。

我国考古学家把中国史前文化从地域上分为黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域四大区域,四大区域从文化上代表中原古文化、北方古文化和南方古文化三种文化类型,其中中原古文化就是黄河流域文化,北方古文化是草原文化[8]。山西从晋北草原文化到晋中汾河文化,再到晋南黄河流域文化,构成了黄河流域文化链。旧石器时代是人类历史的肇始初期,占整个人类历史99.7%,时间跨度从300万年前到1万年前为止[9]。山西境内从距今180万年的旧石器时代早期西侯度文化发端,经距今60~70万年前旧石器时代中期的匼河文化和距今10万年的丁村文化、许家窑文化,再到距今2.4~1.6万年旧石器时代晚期的峙峪文化、下川文化,构成中国旧石器时期原始文化发展的整个序列[10]。时间与空间的文化链勾勒出三晋大地连绵完整的原始社会生活图景,而石球是唯一一个贯穿于旧石器时代早、中、晚期文化遗址的主要遗存物。因此,本研究截取旧石器时代的时间序列,选取山西作为空间场域,以身体叙事的逻辑起点出发,从文化地理学视角构筑石球文化在黄河流域的生活图景。

2 旧石器时代晋地石球身体叙事的文化寻绎

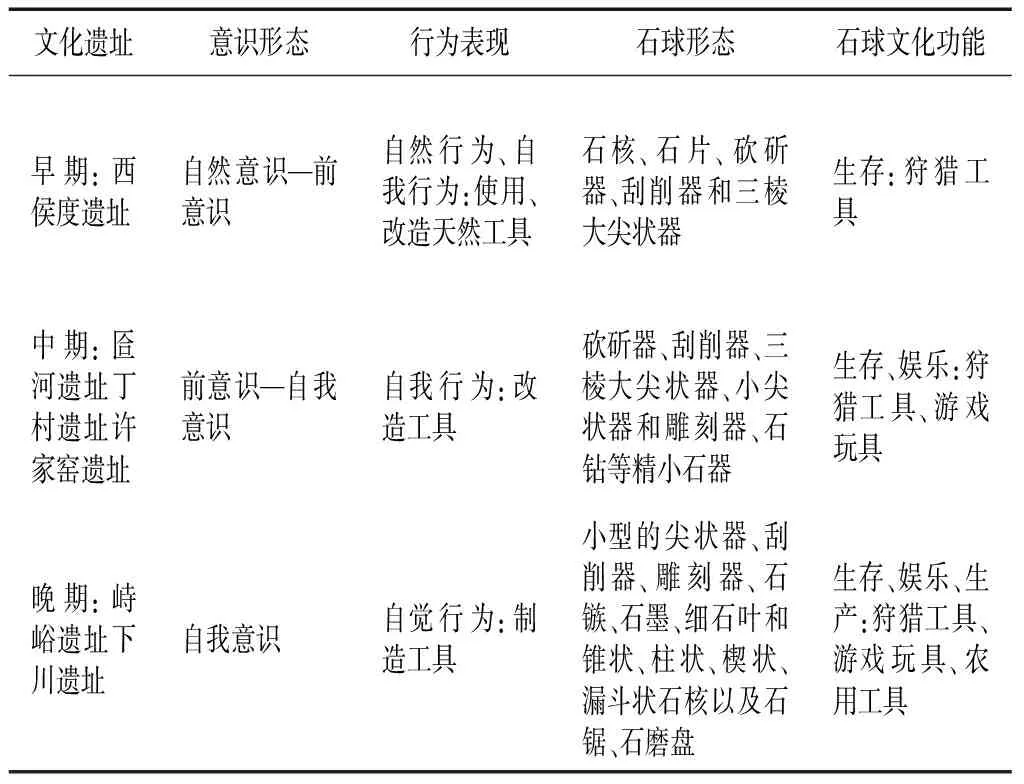

在弗洛伊德的心理学理论中,无意识、前意识和意识是三个不同层次但又相互联系的系统结构。他认为人的潜意识分为两种:一种是潜伏的但能成为有意识的潜意识,即前意识,另一种是被压抑的但不能用通常的方法使之成为有意识的潜意识,即无意识[11]。无意识就是出于本能的自然意识,意识就是自我意识,前意识介于自然意识和自我意识之间。人类学家和考古学家研究表明人类工具经历:天然工具——改造工具——工具制造三个进化阶段,自然意识下使用天然工具的自然行为——前意识下改造工具的自我行为——自我意识下制造工具的自觉行为便是人类意识、行为、工具三者融为一体的完美表达。石球就是人类意识、行为物化的结果,从其外在形态的嬗变过程,便可管窥出原始人类内在意识、行为的进化过程,而真实的生活图景便是链接石球外在形态与人类内在意识、行为的文化桥梁。具体见表1。

表1 山西旧石器时代人类意识、行为与石球形态、文化功能的逻辑关系

(石球形态资料来源于各文化遗址考古报告和百度百科)

2.1 自然行为的身体转变:使用石器——狩猎工具

文化功能论是马氏文化人类学中的精华,这一功能理论把人类学从书斋带到田野,从历史带进现实,从对文化史的建构引向对社会生活的理解和表述,并进而带来了文化学界的思想解放[12]。河东地区位于秦晋大峡谷中黄河段乾坤湾,黄河由北向南流经晋南的西南境,因在黄河以东,故此地古称河东。地理上位于黄河中下游中原河洛地带,夏季高温多雨,属温带半湿润大陆性季风气候。这样气候地理条件,造就了中原古文化在整个中华文明体系中的根源和母体地位。西侯度遗址位于黄河中游河东芮城县西侯度村,距今大约180万年,是中国境内最古老的一处旧石器时代遗址,是中国最早的人类用火证据的发掘地。文化遗物中石球出土数量不多,共有32件,石器类型有石核、石片、砍斫器、刮削器和三棱大尖状器。从石器的外形来分析,这里的石器工具已脱离了原始的天然状态,有了人类加工的痕迹,虽然加工技术主要以简单的打、砸为主,但它仍然可以表达出原始人类出于内在的、朦胧的生存意识而外化为狩猎源起的生活情景,意味着人已超出了对自然的单纯适应,反映了人类从依靠单一的使用自然工具进行扑食为主的原始生存状态到以狩猎为主的劳动萌芽状态的转变,实现了从使用自然工具作为生存的辅助手段到改造工具作为生存的主要行为模式的历史性飞跃。打、砸这一简单动作,正是原始人类内在强烈生存愿望的一种直观、粗狂的身体表达,也是人类面对远古荒蛮、残酷的自然、野兽所表达出来的一种与天斗、地斗、兽斗的自我力量的展示与宣泄。这种以狩猎为主的生存过程,既有个体的捕猎,也有集体的围猎,是人类最早的融身体、技术、战术为一体的生存智慧活动,折射出人类由自然意识——前意识;自然行为——自我行为的生存法则。

2.2 自我行为的身体觉醒:狩猎工具——游戏玩具

在人类意识建立之前,人对自然是一种被动依附和适应,意识的觉醒是人类历史上最伟大的事件,它促使生物的人开始向社会人的转化,开启了意识和存在、精神和物质相互作用、相互转化的历史[13]。从表1匼河遗址和丁村遗址出土的石器的外形和加工纹理可以判断,这里气候温暖,汾河的水势较大,附近森林茂密,物产较为丰富,远古人生活在汾河两岸,在河岸上就地取材制作石器,有了出具规模的石器加工厂,在树林里利用石片、石球等工具进行仍然以狩猎为主的生存方式,但是已经有了明显的分工,表明远古人类有了前意识——自我意识觉醒下的自我目的和自我选择。而许家窑遗址中形小精细的石球表明:远古人类在清晰的自我生存、保护意识下进行着自我选择的以身体活动为主的不同身体实践练习,在身体实践中,人身体本身也逐渐成为认识和改造的客体对象,身体练习的形式逐渐丰富、多元。由于身体练习过程中各自着力点和对自身机体的反作用不同,人们在不断摸索自身和工具之间的协调关系的同时,自我意识逐渐演变成自我经验的总结,自我经验再次促进人类精细化身体实践,从而使石球使用方式出现了多样化的选择。哲学的想象力是哲学得以产生和发展的永恒动力。从词源学和发生学的维度来看,教育是“闲暇时间的产物”[14]。石球作为游戏玩具的出现实质是劳动工具和战争武器的弱化、边缘化。专家们考证许家窑遗址发掘出来的 3000 多只石球后指出:人类如果只是把石球作为猎获动物的抛打武器,不会制造那么多而细致。还原到远古社会的生活图景中,我们不难想象,人类使用石器进行狩猎维持自我生存的实践过程中,身体在掌握动作方法的同时,自我意识逐渐转化为自我经验,自我经验升华为传给后代如何捕猎的再次身体实践,传习和教育的自然行为油然而生,而石球、石片和树枝便是当时最为便利的传习工具。人类社会的伟大原创活动自始都渗透着游戏,游戏装饰生活,扩充生活的范围,对个人来说,它是一种生活功能。原始人成功捕猎之后必然会有击掌、欢呼、跳跃的个体和集体的身体表达,这种身体表达便从狩猎的生产劳动中分离出来,成为最原始的体育游戏。而石球在手上、脚下的把玩、抛接、投掷、踢弄成为最原始的游戏工具。这也与西安半坡文化遗址出土的为小女孩陪葬的小型石球相互自洽,同时这种小孩玩的球类游戏在古埃及、等西方原始社会也得到佐证。“体育游戏”外显为一种自发的身体行为,内在则体现为一种自我精神或态度——游戏:人之天性[15]。武术学界专家从武器发明的角度指出:“分布在汾河沿岸的丁村人,在追击野兽过程中,为了延长手臂功能,还制造了石球,以藤索套上石球而成‘飞石索’”,其中“飞石索”就是武术器械“流星锤”的最早雏形[16]。由此,可以推断出:潜意识——自我意识,自然行为——自我行为的转变是人类从猿人走向“人类化”的一个标志,石球由狩猎工具——游戏玩具——球类工具的鼻祖与滥觞是“人类化”的物化表征。

2.3 自觉行为的身体创造:狩猎工具、游戏玩具——生产农具的再造

旧石器时代晚期,全球气候进入末次冰期的最高峰,冰川扩张,海平面下降,这种恶劣的气候环境,更激发和调动了人类的潜能和创造力,细石器工业由此到来。从峙峪文化遗址和下川文化遗址出土的石器可以看出:石核、石锯、石镞、石墨等新型生产工具的出现,在细石器工艺的发生上具有重要意义,特别是石镞的出现,表明当时人们已掌握了弓箭,狩猎技术获得了长足发展,代表了当时最先进的生产力水平,而生产力水平的提高又促使生活财富的增加,进而促进了社会分工和阶级分化。正是在这个转化和分化的过程中,人类创造的生产工具开始偏离它最原始、最直接的功能,进入到生产劳动、军事斗争、休闲娱乐等生活内容,使得社会生活变得丰富多彩[17]。恩格斯曾明确指出:弓箭对于蒙昧时代,正如铁剑对于野蛮时代和火箭对于文明时代一样,乃是决定性的武器[18]。这一时期石镞、石矛等新型成熟的细石器工具的出现,一方面表现出人类生产力水平的巨大进步,虽然狩猎仍是人类的重要活动,但身体实践技能在使用新工具的同时得到潜移默化的提升,丰富了人们的生活手段,扩展了当时人类工具的使用范围和人们身体活动的方式,成为后世球形器和射术的根基文化,譬如:弓箭、火炮。工具适用范围的扩充和身体实践能力的提高又使人类驯养野生动物的技能由可能变为现实,这一现实为后世畜牧业的发展奠定了基础;另一方面石磨盘的出现,是旧石器时代末期,盛行于中石器时代和新石器时代的先进的复合工具,代表了下川文化先进的石器工艺,也使人类采集到的天然谷物加工成粮食成为可能,开启了真正劳动的新局面,实现了自觉行为的再造,孕育出伟大的农业文明的诞生,这也许就是山西面食的肇始。

3 结语与反思

石球作为人类文明的物化表征,是人类智慧在身体活动中的折射,山西旧石器时代遗址是石球文化的空间场域,工具——玩具——农具是人类自然意识——前意识——自我意识的内在心理机理外化为自然行为——自我行为——自觉行为身体叙事的物化表征,生存——娱乐——生产是将内在心理、外在行为、物化表征三者融为一体的文化融合路径。从身体叙事视角,对山西旧石器时代石球进行空间“深描”,是笔者所做的学术尝试,目的在于以身体为媒介,反观历史,将体育史学与人类学糅合到一起寻求新的体育人类文化史的研究路径。但困于史料的收集和研究年代的久远,山西旧石器时代的石球仅仅是一个个案,无法全面真实再现石球的整个发展轨迹。仍然需要以点带面,在中华优秀传统文化的宏大场域中进行再发现、再出发、再阐释。