井下随钻核磁共振流体分析装置设计与试验验证

李 新, 米金泰, 张 卫, 姚金志, 李三国

(1. 中国石化石油工程技术研究院,北京 100101;2. 中石化胜利石油工程有限公司地质录井公司,山东东营 257064)

准确了解油藏流体性质是油田开发成功的关键[1],在数千米深的油气井井下建立多功能流体分析系统——“井下流体分析实验室”,直接对储层流体进行原地实时分析,对于油气勘探开发至关重要[2]。随钻井下流体实验室在钻井过程中提供高精度流体成分数据,以获得更全面的油藏动态信息,持续钻进的同时保证最佳的井眼轨迹,避免钻井井下风险,确保定向与完井质量[3]。

井下油气流体分析技术主要有光学分析法和核磁共振(NMR)分析法。光学分析法能够评价储层污染,但遇到油基钻井液或者储层流体为油水混合相时评价效果欠佳。核磁共振技术不受钻井液或储层影响,能够在储层温度和压力条件下获得地层流体的主要信息[4-5],还可以评价钻井液对地层的污染程度[6]。2000年,Halliburton公司推出了井下流体分析仪MRLab,采用Halbach永磁体结构产生静磁场,射频线圈工作频率大约2 MHz[7],测量液态氢获取流体信息;2002年,Schlumberger公司提出了核磁共振流体分析仪与光学分析仪相结合的方案,后来采用光学与核磁共振测井结合的形式进行作业;2002年,Halliburton公司研制出新一代井下核磁共振流体分析仪并商业化[8],在储层温度和压力条件下测量流体的弛豫时间,获得气油比、流体黏度等信息。另外,吴保松等人[9-10]开发了多功能电缆式井下核磁共振流体分析试验样机,研究了在线获取样品信息的探测方法;陈伟梁等人[11]实现了一维和二维时域核磁共振测量。目前,国内外尚无井下随钻核磁共振流体分析仪器开发和应用的报道。

为此,笔者提出了井下随钻核磁共振流体分析装置设计方案,以井下随钻仪器体积为约束条件,优化设计和研制了随钻小型核磁共振流体分析传感器样机,开展了流体核磁共振响应信号测试和核磁共振弛豫时间谱分析试验,验证了方案的可行性。

1 随钻核磁共振流体分析装置研制

1.1 试验样机总体方案

井下随钻核磁共振流体分析的关键是探测器功能与结构的综合设计,要求井下核磁共振流体探测器不但能够进行井下随钻核磁共振信号测量,还要求满足井下钻铤的空间约束条件,电磁和材料性能适应井下高温环境,整体结构满足井下机械强度和压力密封要求。

为对钻铤尺寸约束下的物理空间设计进行仿真,并满足实验室内核磁共振流体探测器的仿真测试需要,设计了原型样机,主要由本体、外盖、盖板和核磁共振流体探测器等组成(见图1)。

图 1 井下随钻核磁共振流体分析试验样机结构Fig.1 Structure of NMR fluid analyzer prototype for downhole LWD

将核磁共振流体探测器嵌入短节本体中,用卡环、螺栓固定。将外盖用螺栓固定在短节上,外盖与短节之间用O形圈密封,防止液体进入核磁共振流体探测器。短节长度为 1 100 mm,外径为 190.0 mm,符合常用钻铤尺寸,上下扣形均为API标准扣型(左端为φ193.7 mm正规扣,右端为NC50扣)。钻井液从短节内部的水眼通道流过,为了适应核磁共振流体探测器的挂接,采用了偏水眼设计,兼顾了整体强度和过流面积。为了方便室内测试,核磁共振流体探测器两端设置了流体口1和流体口2,用于仿真流体输入和排出探测器的过程。

1.2 井下核磁共振流体探测器

1.2.1 磁体设计

井下核磁共振流体探测器呈圆柱形,主要由高导磁外筒、永磁体、射频线圈、流体管路和调谐匹配电路等部分组成(见图2)。由于永磁材料充磁体积的限制,永磁体在轴向上由3段独立的磁块粘结而成,磁体总长200.0 mm。永磁材料为钐钴,具有高居里温度和低温度系数的优点。永磁体组合方案从传统Halbach结构发展而来[12],由8个各为45°的离散型磁瓦(内半径 22.5 mm,外半径 40.0 mm)组合而成。磁瓦的充磁方向按照双极Halbach设置,起到中心聚磁的作用,最终在内腔中形成由左至右的N—S双极强磁场。

图 2 井下核磁共振流体探测器结构Fig.2 Structure of downhole NMR fluid detector

理想Halbach结构具有外部零漏磁的特点,为了减小采用离散Halbach带来的外部漏磁场,永磁体外部增加了高导磁材料外壳,将外部磁力线从N极直接导回S极进入磁体内部,实现真正零漏磁的同时,进一步增强聚磁效果,并对脆性的钐钴材料提供保护作用。高导磁外壳材料为高磁导率的工业纯铁,在其外部做了防锈处理,具有非常高的电导率,作为屏蔽层为射频线圈提供良好的低噪电磁环境。

核磁共振探流体测器横截面上的磁路设计如图 3(a)所示,外壳外径为 100.0 mm,磁块内径为45.0 mm。永磁体组合内腔的中心为样品管,内部容纳流体样品;外部刻有螺旋槽,用于容纳和固定漆包线螺线管线圈绕组。永磁组合内壁上设置有电磁屏蔽层,以防止射频线圈发射的电磁波直接照射到磁体材料上产生涡流噪声。

利用有限元软件,对探测器的磁路进行仿真分析。磁场中心磁感应强度 B0=0.535 6 T,对应1H 氢核共振拉莫尔频率f0=22.81 MHz,并在磁体中心区域形成了均匀区域。图3(b)为静磁场的二维实际测绘结果,图3(c)和图3(d)分别为沿z轴和 x方向上的磁感应强度分布,零点位于永磁组合内腔中心。z轴和y轴上10.0 mm范围内的磁感应强度与中心完全相同,磁场均匀度非常高。高导磁外壳表面的磁感应强度约为10-5T,与地磁场强度的量级相同,实现了等效无漏磁,通过套管段时更加安全。

图 3 核磁共振流体探测器的磁体结构和磁场分布Fig.3 Magnet structure and magnetic field distribution of downhole NMR fluid detector

1.2.2 射频天线

射频天线由射频线圈和调谐前端组成。射频线圈为螺线管结构,由高温漆包线绕制在特制样品管外侧。样品管材料为聚醚醚酮(PEEK)工业高分子材料,具有良好的耐高温特性和较高的硬度。PEEK不含氢元素,测量时没有核磁共振信号干扰。样品管外侧留有螺旋槽,便于固定绕线间距。由于射频线圈处于静磁场中,施加高电压射频场时受到磁场的洛伦兹力作用会发生机械振动,产生“振铃”噪声,采用耐高温室内硫化(RTV)胶水将漆包线与样品管粘结牢固。螺线管线圈产生的射频场垂直于纸面(沿y轴),而静磁场方向平行于z轴,二者天然呈垂直关系,满足核磁共振条件,利用了螺线管天线高效率的优势。

研制的小型核磁共振流体探测器磁体总成、射频线圈与样品管如图4所示。为减小射频脉冲发射过程中电路的能量损耗,调谐前端高压电容(位于图4(a)内部,无法显示)尽量紧靠射频线圈接线一侧。射频发射时,对天线施加大功率脉冲,谐振电路各部件中产生高压和较大的瞬间电流,使用RTV胶对各电子组件和天线走线进行绝缘隔离保护,以减小天线“振铃”噪声。

图 4 井下随钻核磁共振流体探测器的磁体总成、射频线圈与样品管Fig.4 NMR fluid analysis detector for downhole logging while drilling

井下随钻核磁共振流体探测器组装完毕后,考虑金属部件对射频线圈自身电容电感的耦合影响,利用安捷伦精密阻抗分析仪(型号为42941A)对射频天线整体进行了调谐。利用天线前端匹配网络、耐高压固定和微调电容阵列,得到中心谐振频率frf=22.81 MHz、品质因数 Q=45、阻抗 Z0=50 Ω,与采集电路的频率和阻抗匹配较好。

2 核磁共振试验与数据分析

2.1 核磁共振信号质量观测

核磁共振回波是瞬态信号,激发核磁共振现象需要探测器满足比较严密的物理条件(静磁场均匀且与射频场垂直,低电磁噪声环境),不仅其电气性能与电子采集系统要良好匹配(频率和阻抗),还要考虑探测器与电子采集系统之间射频信号线的衰减影响。

在电子采集系统上编写了CPMG(Carr-Purcell-Meiboom-Gill)脉冲序列时序,利用探测器采集样品自旋回波。经过调试确定CPMG脉冲序列主要试验参数:频率 22.81 MHz,等待时间 15 s、回波间隔 1 ms,单回波包罗采集64个点,信号叠加16次,接收器增益100。测试时,在纯净水中加入脱水硫酸铜形成硫酸铜溶液,在保持信号量不变的情况下,可以缩短样品的纵向弛豫时间T1,提高测试效率。试验结果表明,获得了高质量、高信噪比(SNR=150)的核磁共振自旋回波串。对采集的原始数据信号进行回波峰值提取,得到CPMG回波信号衰减曲线(见图5)。

从图5可以看出,回波串的包络具有明显的单指数衰减特征;单个回波显示包络光滑、相位稳定,表明扫频正确、参数合理,验证了在试验样机制作工艺上采取的压制涡流和“振铃”的做法。

试验样机的回波间隔最小可设定为60 μs,理论上能够探测的横向弛豫时间T2达到90 μs,覆盖了非常宽泛的井下流体弛豫时间范围,提高了对T2较短的稠油的分辨能力。这一方面受益于探测器具有较高的共振频率,天线上的能量能够快速泻放;另一方面表明选取天线的品质因数Q值较为合理,在信噪比和回波间隔之间取得了较好的平衡。

图 5 硫酸铜溶液样品的回波串衰减曲线Fig. 5 Echo attenuation curves in the CuSO4 solution sample

图 6 流体样品及其T2谱测量结果Fig.6 Fluid samples and their T2 spectrum measurement results

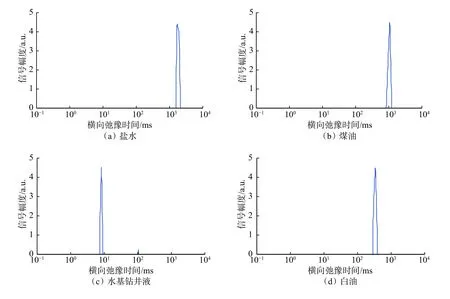

2.2 流体样品弛豫时间谱试验分析

选取盐水、煤油、白油和水基钻井液(取自胜利油田)等4种典型油水样品,考察该试验样机的区分能力。首先测量其CPMG回波串,再利用逆Laplace正则化反演算法求取横向弛豫时间T2分布(见图6,其中横坐标T2采用在10-1~104ms范围内对数平均布点的方式,纵坐标为不同组分对应的信号幅度)。

孔隙流体的T2可表示为:

式中:T2为横向弛豫时间,ms;T2bulk为自由弛豫时间,ms;T2surf为表面弛豫时间,ms;T2diff为扩散弛豫时间,ms。

从图6可以看出,盐水、煤油和白油的组分相态相对连续,T2谱呈单峰分布。试管中的样品接近理想自由流体状态,T2时间主要来自自由弛豫贡献。

计算得到盐水、煤油和白油样品的T2分布主峰分别位于 2 000,1 000 和 350 ms处,在各自自由流体弛豫时间T2bulk理论范围内。水基钻井液样品取自胜利油田钻井现场,含有黏土和添加剂。黏土具有非常大的比表面积,对水具有吸附作用,使水呈束缚状态,大大缩短了水的弛豫时间T2。测量结果表明,水基钻井液的T2谱呈双峰分布,包括8 ms处的主信号峰和100 ms处的小信号峰,表明有2种T2差异较明显的组分。主信号峰8 ms位于黏土束缚水范围内,远小于其他3种自由流体的弛豫时间T2,符合分析结果;小信号峰来自某些含氢元素的微量组分。4种流体样品的核磁共振T2谱信号具有十分明显的特征,能够互相区分,因此可以利用T2分布与流体黏度等关键参数的对应关系进行井下流体的精细分析和评价。

3 结论与建议

1)根据提出的井下随钻核磁共振流体分析装置设计方案,设计和研制了小型核磁共振流体分析试验样机,为构建井下随钻地层流体核磁共振实验室奠定了基础。

2)研制的核磁共振流体分析装置具有体积小、易便携、磁场强、均匀性高和信噪比高的特点。利用样机进行流体信号质量测试和样品分析,能够准确区分试验样品流体类型,测量结果正确可靠,说明设计方案可行。

3)形成的核磁共振探测器小型化关键技术解决了检测信息滞后和样品干扰的问题,为传统地面钻井液录井检测向井下随钻测井发展提供了借鉴。建议继续优化核磁共振探测器尺寸,形成耐高压技术方案,并利用多维核磁共振技术进行随钻流体检测先导研究。