PET/CT和MRI诊断脊柱转移瘤的价值观察

广东省广州中医药大学金沙洲医院影像中心 (广东 广州 510168)

刘 婷 何 炜 刘 倩余晓娜

随着环境污染及人们生活习惯改变,恶性肿瘤已成为城市居民死亡的首要病因[1]。脊柱作为肿瘤骨转移的好发部位,其发生可引起疼痛、神经功能障碍等一系列症候群,会进一步降低肿瘤患者生命质量、威胁其生存,早期明确肿瘤患者脊柱转移瘤的诊断对指导临床治疗、改善患者预后有重要意义[2]。CT与MRI是诊断脊柱转移瘤的常用检查方式,CT组织分辨率及软组织对比度较高,对骨皮质、骨小梁改变显示清楚,但早期骨转移瘤骨质形态、密度尚未明显改变,因此CT对早期脊柱转移瘤敏感度较低;MRI对早期骨髓变化能做出准确判断,其诊断脊柱转移瘤敏感性总的来说要高于CT,但MRI对弥漫散骨转移不易观察,且两种检查方式在实际应用时也各具优缺点[3]。PET/CT是一种将功能代谢显像与解剖结构显像结合的前沿影像检查技术,可从分子水平上反映病理变化,目前在恶性肿瘤患者全身转移评估中有重要应用[4]。本研究将PET/CT和MRI用于脊柱转移瘤诊断中,旨在对比二者的应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2017年4月~2019年4月35例经病理诊断证实恶性肿瘤患者影像资料,纳入标准:明确恶性肿瘤诊断,年龄18~75岁,对MRI、18氟脱氧葡萄糖(18F-FDG)PET/CT检查耐受且自愿接受检查,两种检查方式间隔时间在2周内,影像资料完整,后经病理学检查或随访证实。排除标准:原发性脊柱肿瘤,既往脊柱外伤史或手术史,存在MRI或18F-FDG PET/CT检查禁忌,影像资料不完整,未经病理学或随访证实。35例患者中男21例,女14例,年龄19~74(48.35±9.54)岁,原发肿瘤:肺癌12例,胃癌8例,乳腺癌6例,直结肠癌4例,宫颈癌2例,肝癌、前列腺癌、鼻咽癌各1例。

1.2 检查方法

1.2.1 MRI检查:采用美国GE Signa HDxt 3.0T超导磁共振机及多通道椎体线圈,行常规自旋回波(SE)序列T1WI、T2WI扫描,作矢状位、轴位、冠状位方向处理,扫描参数设置,T1WI:TR/TE=500ms/20ms,T2WI:TR/TE=4000/80ms,层厚5mm,层间距1mm,矩阵192×256;增强扫描应用对比剂钆喷酸葡胺,以2~2.5ml/min速度经肘静脉注射,2~3min后行三个方向T1WI增强序列。

1.2.2 PET/CT检查:采用德国Siemens BiographmCT PET/CT扫描仪,患者检查前禁食6h以上,血糖控制在8.3mmol/L以内,经肘静脉按4.7~11.0mCi/kg体重注射18F-FDG(放射化学纯度>95%,出自北京派特科技有限公司),注射后患者在避光、安静状态下休息50~60min,排空膀胱后,行全身PET/CT显像,扫描范围从颅顶到股骨上段,CT采集条件:140kv,200mA,层厚5mm,PET进行3D采集模式,头部扫描8min/床位,体部扫描3min/床位,共采集6~7个床位。

1.2.3 影像分析:由2名具有丰富经验的放射科医师分析MRI图像,2名具有丰富经验的核医学科医师分析PET/CT图像,记录可疑转移椎体数目、节段,联合讨论后得出最后结论,椎体MRI的T1WI表现出低信号强度、T2WI表现出高、低混杂或高信号视为阳性病灶,椎体CT显示骨质破坏、PET提示明显放射性浓集或稀疏缺损视为阳性病灶[5]。

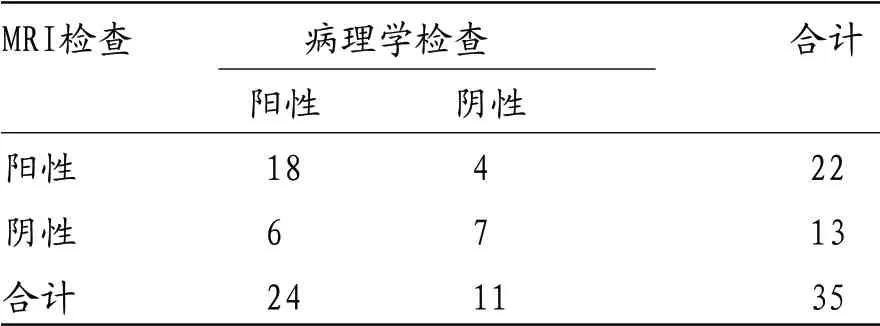

1.3 数据分析 以病理学结果为标准,采用诊断试验四格表评价MRI、PET/CT对脊柱转移瘤检出敏感度、特异度、准确度,采用χ2检验比较MRI与PET/CT阳性椎体检出率;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 MRI诊断与病理结果比较 以病理学检查为标准,MRI诊断脊柱转移瘤的敏感度、特异度、准确度分别为0.750(18/24)、0.636(7/11)、0.714(25/35)。见表1。

2.2 PET/CT诊断与病理结果比较 以病理学检查为标准,PET/CT诊断脊柱转移瘤的敏感度、特异度、准确度分别为0.917(22/24)、0.727(8/11)、0.857(30/35)。见表2。

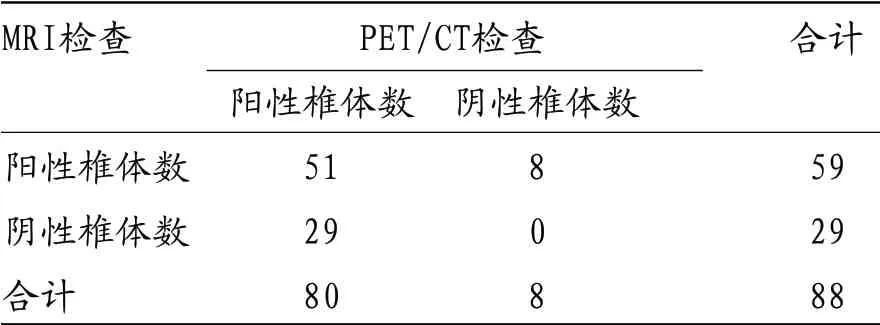

2.3 MRI与PET/CT检出脊柱转移椎体数比较 35例患者共检出88个阳性转移椎体,MRI阳性检出率为67.05%(59/88),PET/CT阳性检出率为90.91%(80/88),PET/CT转移椎体阳性检出率显著高于MRI(χ2=13.694,P<0.05)。见表3。

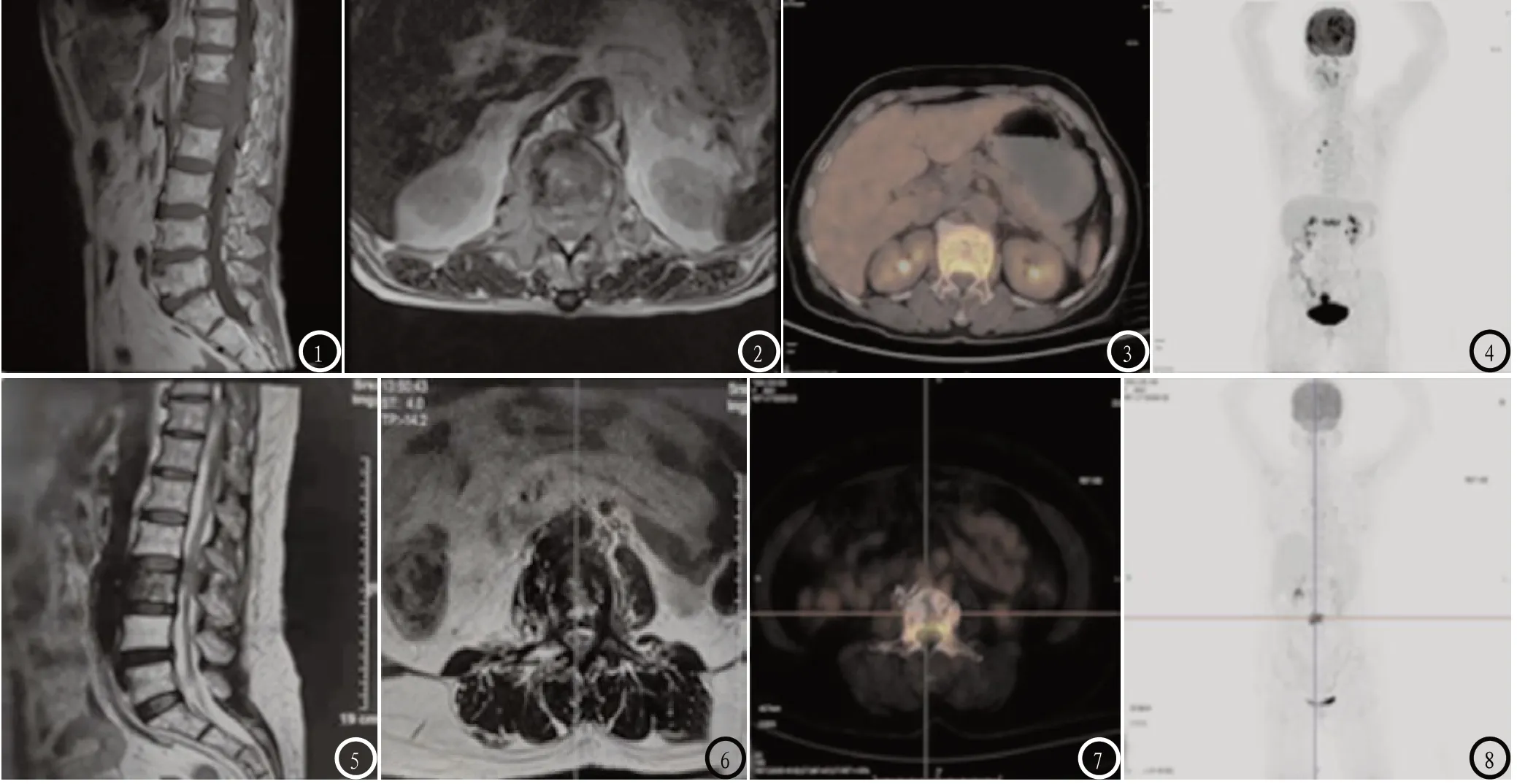

2.4 MRI与PET/CT对单发椎体转移、成骨性骨转移瘤的检出情况比较 24例脊柱转移阳性患者中,MRI检出8例为单发椎体转移,均经随访证实,4例与PET/CT结果一致,其中3例在PET/CT图像上显示受累椎体达2个及以上,1例检查为阴性,随访提示为原因未明的良性病变。MRI检出6例为成骨性骨转移瘤,均经随访证实,PET/CT仅检出其中3例。见图1-8 典型病例的MRI及PET/CT影像结果。

3 讨 论

表1 MRI检查与病理学检查结果比较(n)

表2 PET/CT检查与病理学检查结果比较(n)

表3 MRI与PET/CT检出脊柱转移椎体数比较(n)

图1-4 肺癌合并脊柱转移患者。图1-2 为MRI影像,提示腰1椎体双骨质破坏;图3-4 为PET/CT影像,显示腰1椎体病灶大小约为4.5×3.7cm,SUVmax为9.3,SUVave为5.1,CT示溶骨性骨质破坏。图5-8 结肠癌合并脊柱转移患者。图5-6 为MRI影像,提示腰3椎体内骨质信号异常,骨质内可见斑片状异常信号;图7-8 为PET/CT影像,显示腰3椎体病灶大小约为3.4×2.7cm,SUVmax为15.2,SUVave为9.5,CT示见斑片状高密度影。

据相关统计显示,超过一半的恶性肿瘤患者可发生骨转移瘤,脊柱作为骨转移最常见好发部位,转移途径主要为血行转移,其好发原因一般推测是因为脊椎静脉系统Batson静脉丛无静脉瓣,和胸腹腔、盆腔静脉存在交通支,其血流缓慢易形成静脉瘤栓,进而播散到椎体导致脊柱转移瘤[6]。脊椎转移瘤的发生可导致持续性疼痛、病理性骨折,随着肿瘤生长可进一步造成神经根、脊髓受累,引发神经功能障碍,极大影响患者生理机能及生存质量,其早诊断、早治疗十分必要[7]。

影像学检查是评估脊柱转移瘤局部病灶的主要方式,MRI检查具有高软组织分辨率,可多轴位成像,不仅能精确分辨病灶软组织范围,对骨转移周边软组织受累情况也能良好显示,尤其是在观察椎体附件破坏程度、骨髓水肿、辨别骨髓有无受侵等方面有独特优势,其对脊柱转移瘤主要显像原理在于转移瘤水成分比例高而脂肪比例低,而骨髓含较多的脂肪,故二者在MRI图像上存在很高的信号对比,具体表现为转移瘤在T1WI序列呈现局灶或弥漫性低信号,T2WI序列中溶骨性病灶呈现高信号,成骨性信号呈现低信号,混合性病灶则表现出高、低混杂信号,增强扫描时多呈现明显强化[8]。一般认为,MRI对早期脊柱转移瘤诊断率要明显高于CT及X线检查[9]。PET作为一种符号探测技术,可依靠示踪剂对组织器官代谢情况进行选择性地反映,能从分子水平对活体组织代谢、功能提供丰富信息,但其本身对解剖结构显示不清,结合CT能对PET病变部位进行准确解剖定位,实现功能与解剖图像的信息互补[10]。18F-FDG PET/CT在脊柱转移瘤中的诊断原理为,18F-FDG是一种正电子核素18F标记的葡萄糖类似物,可在葡萄糖转运蛋白作用下进入细胞内,经进一步磷酸化可形成6-磷酸-FDG,后者无法进一步代谢可暂时滞留在胞内,因脊柱转移瘤细胞增殖快、糖代谢增强、胞内葡萄糖载体增加,静脉注射18F-FDG后,转移瘤病灶会对18F-FDG表现出高摄取,通过PET/CT探测其代谢物分布后,能反映局部活体细胞代谢活性,因此采用18F-FDG PET/CT有利于早期发现处于萌芽状态的转移瘤病灶[11]。本研究结果显示,以病理学检查为标准,MRI诊断脊柱转移瘤的敏感度、特异度、准确度分别为0.750、0.636、0.714,而PET/CT的敏感度、特异度、准确度分别为0.917、0.727、0.857,均高于MRI检查,且PET/CT对转移椎体阳性检出率为90.91%,高于MRI的67.05%,这一结果与既往报道一致[12]。在24例脊柱转移阳性患者中,MRI检出8例为单发椎体转移瘤,后有3例经PET/CT证实为多发椎体转移,提示临床对MRI诊断的单发椎体转移瘤病例,可根据患者实际情况进一步行PET/CT检查,以明确是否为多发椎体转移瘤,以为后期放化疗选择提供参考。成骨性骨转移瘤较其他类型一定差异,本研究显示,经MRI检出且后经证实的6例成骨性骨转移瘤,经PET/CT仅检出3例,说明PET/CT对成骨性骨转移瘤诊断并无优势,这可能是因为成骨性骨转移瘤细胞成分较少、糖酵解水平偏低,对18F-FDG摄取不高,故诊断敏感性偏差。笔者认为,PET/CT在脊柱转移瘤诊断中主要有以下优缺点,其优势在于PET/CT能同时提供组织代谢与解剖结构信息,图像视觉融合效果好,可帮助原发肿瘤不明确者寻找原发灶;PET/CT还能提高脊柱转移瘤诊断敏感度、特异度及准确度,同时进行生物靶体积定位,为临床治疗提供更充分依据;其缺点在于对水肿敏感度不高,对转移瘤和骨髓瘤鉴别能力不强,且在成骨性骨转移判断中存在一定假阴性,且PET/CT检查程序相对复杂、有辐射且价格偏高,可重复性差。

综上所述,MRI与PET/CT均是诊断脊柱转移瘤的有效方式,且PET/CT可更有效检出转移瘤灶,敏感性更好,但也存在一定弊端,临床可灵活应用两种检查方式,条件允许时可联合应用,以为患者治疗选择提供更有价值的依据。