“抄袭者”太宰治

宗城

太宰治

太宰治是日本“无赖派”的代表作家,他生前参与革命,谋划自杀,凭借《人间失格》《斜阳》等作品,成为家喻户晓的作家。但在光辉之外的另一面,太宰治也是一个“抄袭者”。

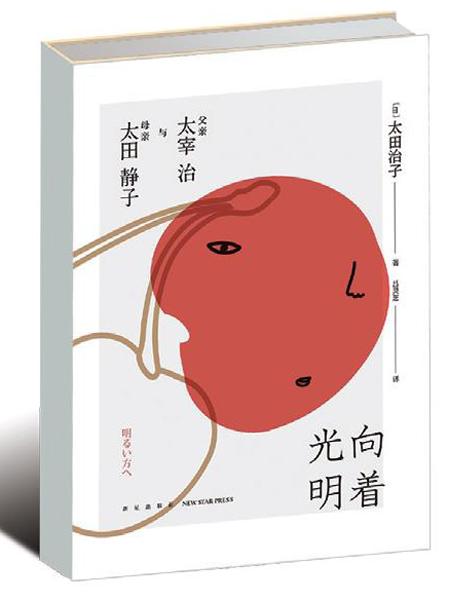

这并非空穴来风。太宰治的遗女太田治子曾说,“生而为人,我很抱歉”不是太宰治的原创,而是太宰治好友山岸外史的表兄寺内寿太郎的单行诗。太宰治在使用时没有注明转载,也没有对原作者表达任何的借鉴之意。太田治子在《向着光明:父亲太宰治与母亲太田静子》一书中写道:“他(寺内寿太郎)赌上了自己的整个人生,才孕育出那样的诗句。”但太宰治的抄袭伤害了诗人,隐忍的诗人没有上诉,而是选择沉默。

太宰治另一部疑似抄袭作品是《斜阳》。这可能不是他个人独创的作品,而是他借用了妻子太田静子的日记,其中“百分之十属于太宰治的后期加工,百分之九十属于太田静子”。但这起事件无法定论,或许也永无答案,因为最重要的当事人已经离开人世,太田静子在世时也默许了这种借用。只有女儿太田治子,在《向着光明》一书里为母亲发声。她认为,母亲虽然容忍了这一切,但并不代表抄袭不存在。“《斜阳》有太多地方直接用了母亲的文字。并非一词一句,而是常常引用一大段,且百分之九十九都未作改动……她与《斜阳》女主人公的不同之处,只在于不是贵族。”

魔鬼的情人

为什么太田静子容忍了太宰治的行为?究其原因,二人的结合本就是少女向艺术魔鬼的献身。太宰治才华横溢,生性自由散漫,面对爱人,他毫不掩饰自己不容于主流的一面,和他那对文学奉若神明的向往。少女着迷于太宰治的偏执,也被这种偏执所傷。彼时,太田静子热爱文学,被太宰治身上“邪典少年”的气质吸引,她像飞蛾扑火,投入情人的春盏。

昭和二十二年(1947),太田静子与太宰治相恋并怀孕。春夜少女走上祭台,魔鬼在祭台上变本加厉,他要求少女写下“不加矫饰”的日记,以作为“独白之作”保存,少女忠实于魔鬼的指示,魔鬼偏偏花心,在外诱惑一个又一个他者。直到有一天,这位艺术上的魔鬼,也就是万千读者的宠儿太宰治先生,在新小说一筹莫展,又被太田静子的日记深深吸引后,把日记作为《斜阳》的底本,稍作修改后拿来发表。即便如此,太田静子仍无怨无悔,她“打心底里认为,将日记献给艺术的恶魔是一种无上的愉悦”。

然而,在太田静子为其生下女孩的七个月后,太宰治与另一位情人山崎富荣殉情玉川上水。对于这个悲剧,日后太田静子只是对女儿轻描淡写道:“太宰少爷是个很伟大的小说家,但是有一天他和一个女人掉进河里死掉了,所以小治子也要小心。”

实际上,这不是太宰治第一次谋划自杀。十九岁那年,他以“焉岛众二”之名发表《无间奈落》后,动过服安眠药自杀的念头;二十岁,12月10日夜,他自杀未遂;二十一岁那年6月,他结识银座酒吧女田边,相约在镰仓腰越町海岸殉情。结果田边死亡,他因 协助自杀遭起诉;二十六岁,他企图于镰仓山上吊自杀;二十八岁,他与情人小山初代至水上温泉,企图再度服安眠药自杀;直到三十九岁那年6月13日深夜,他才和山崎富荣一起在玉川上水自杀成功。

太宰治死后名声有增无减。他的《人间失格》和《斜阳》等小说大卖,相继被翻拍成影视剧。他的传奇轶事被流传,日本战后一代青年竞相模仿太宰治的说话方式。但是,在太宰治风行的时候,《斜阳》的真正作者太田静子被遗忘,“生而为人,我很抱歉”这句诗的原作者也被扫入了历史的坟茔。

太田静子的创作被剽窃,固然与其性格、和太宰治关系的特殊性有关,但问题的复杂性不止于此,进一步说,日本文坛内女性创作被遮蔽的问题,并不只是女性性格的问题。在很长一段时间内,日本文坛的话语权是被男性把握的,而女性成为作家、政客的情人,肉欲文化的牺牲品。作家们津津有味地书写着艺伎春情,流连于情人的双唇和潮湿雨夜的性事,与此同时,女作家的声音却缺席了。

在日本,女作家不是主流,不同阶层的女性创作被压制。女性创作遭受剽窃常常是在“忍让”中完成的。长久的社会观念灌输 给女人,写作是男人们的事,女人服侍好男人就好。而日本流行的“献身文化”——那种为魔鬼献上自己的审美潮流,让不少女性甘愿做出牺牲,最终成为作品署名上消失的人。

讽刺的是,日本最有名的古典文学作品恰恰是女性书写的《源氏物语》,书中广泛涉及的正是女性闺阁物语。原来在日本古典时代,贵族男人们以汉语写作为格调,他们视日本土话是通俗语言,汉语才更高贵,所以大量写汉语诗,反而是日本女性,捡起本国语言发扬光大,最终有了《源氏物语》这部巨 著。

历史上,这种女性创作被压制的现象不只出现在日本。在中国古代,人们知道李白、杜甫,却很少听过中国古代的女诗人,李清照、鱼玄机,是少数存于史书记载的女性诗人。

困于妻子的符号

在美国,作家菲茨杰拉德曾在《漂亮冤家》《夜色温柔》等作品中一字不改地搬运妻子泽尔达的信件。在电视剧《缘起泽尔达》第四集中,编剧就在为泽尔达鸣不平。在剧中,菲茨杰拉德不允许泽尔达出版自己的日记,他的理由是爱与保护,但泽尔达心知肚明,他害怕世人发觉信件内容与小说的重合,害怕自己担负起抄袭妻子的质疑。

和菲茨杰拉德的巨大声名相比,泽尔达一直以来受困于妻子的符号,人们只有在谈论作家的浪漫故事时顺便提及她,批评家关注的是她作为“菲茨杰拉德妻子”的身份。

太田静子和女儿太田治子

海明威说:“女人成就了他,但也毁了他。”这个他指的是菲茨杰拉德,这个女人正是泽尔达,在海明威看来,泽尔达是阻碍菲茨杰拉德文学事业更进一步的魔鬼。海明威的这一观点被诸多学者采纳,由此夯实他们男性视角的文学观。在男性主导的文学史书写中,泽尔达如同红颜祸水,她娇生惯养、傲慢无礼,把生活弄得一团糟,也让丈夫早早陷入沉重债务。

这并非个例。当作家杨绛去世时,她最响亮的名号是“最贤的妻”;当王小波去世后,性学家李银河长时间生活在“王小波妻子”的符号下。文坛津津乐道男性作家的妻子、情人,以男性为主角来建构文学世界,在这种心理的作用下,男性作家很少会被丈夫的符号压制,但女性作家截然相反,即便她们自身流光溢彩,一旦步入婚姻,后半生也容易被妻子的标签所框定。

而在日本,女性文學在中世纪也是被漠视的,直到明治时期(1868—1912)和大正时期(1912—1926),女权主义观念传入,日本女性在经济和政治上地位稍微提升,日本女性文学的声音才日渐丰富。《日本现代女性文学集》一书收入了宫本百和子、平林泰子、大田洋子等作家的作品,丰富了日本文学的女性版图,可惜和太宰治、芥川龙之介等男作家相比,日本女作家的声音依旧是微弱的。

如今,当人们谈论起太宰治与太田静子的故事,太宰治是星光照耀的主角,太田静子,乃至太宰治的一众情人,沦为整个太宰文学世界的点缀,人们谈论起她们时,不过是为了佐证太宰治的风流和传奇。当权威和读者们津津乐道于太宰治的敏感和哀愁,又有谁真正体恤女性在暗处的神伤?当人们感动于《人间失格》《斜阳》惊心动魄的笔触,被抄袭的写作者只能在角落自我疗愈。

女性创作被剽窃和压制,折射的是女性在文学场里遭受的偏见。在不少案例中,后人能看到不仅是当事男作家的傲慢无礼,也有社会大环境对女性创作的漠然。这类案例其实常见于熟人之间,比如夫妻、好友之间,正因如此,剽窃显得更隐蔽、更难以被外人怪罪,它们被当作男作家的八卦韵事传播,甚至借以表达妻子对丈夫的无私大爱。

然而,在一个真正创作公平的环境里,女性,无论她的身份是妻子、情人、白领、艺伎还是失业者,她的著作权都应被保护,女性的存在不是男性文学世界的附庸,她们有属于自己的天地。法国作家西苏认为:“要消解顽固的二元对立并推翻父权制的压制,就要从语言的解构和批判,从写作开始。”写作是女性宣示自己的主体性的一种方式。通过写作,女性可以改变以男性为主导的话语体系,将自己从男性道德构建的“红颜祸水”、“仙女妖妇”中挣脱出来,由此建立起属于女性的话语体系和审美标准。

因此在今天,当我回顾太宰治的抄袭事件,并不是全盘否定他,而是在给文学偶像去魅的同时,希望读者去发现文学史建构中隐藏的权力关系、性别歧视,重点是它对女性创作的压制。至少,出版商所能做的是在《斜阳》的书封上,不只署上太宰治的名字,也让这本书的另一位作者——太田静子,回到她理应站立的位置。