束缚与解放:抗战时期西北工合运动中的妇女生产

王 仓 仓

(安徽师范大学 历史与社会学院,安徽 芜湖 241002)

1938年8月,斯诺、艾黎等国际友人在宋庆龄的支持下于汉口成立了中国工业合作协会,作为指导全国工合运动的最高机构。工合运动的目的一方面在于“使小型的工业全国化”,另一方面把“流离失所的难民,流亡的技工,家庭的手工业……都集中起来,从而达到‘寓救济于生产’的任务”[1],发展战时经济,建立经济国防线,最终实现抗战建国的伟大目标。抗战全面爆发后,由于战争的破坏和保家卫国的需要,农村男性劳动力无法继续独自完成抗战建国的生产要求,需要大量的妇女走出家庭,参加劳动。这就给予了西北地区妇女走出家庭,参加劳动一种现实的可能性。就在此背景下,西北办事处和妇女部积极开展妇女生产。目前,学术界对于工合运动的研究主要集中于它的起因、性质以及其对抗战的作用与影响等宏观研究上,对工合运动的微观研究尚有待深入。本文意图通过对于西北地区工合机构所开展的妇女生产活动的研究,认识工合运动是如何对西北地区妇女解放产生影响以及妇女解放又对工合运动及西北地区的抗战事业产生什么样的作用。

一、工合运动前的西北妇女地位

西北地区在工合运动之前,生产极为落后,工厂稀少,且主要分布于西安与兰州这样的省会城市。农村则更是一直使用着延续几个世纪、最为陈旧的生产工具和劳作方式。由此,妇女参加工厂生产工作的很少,基本都是家庭手工业。这使得西北地区在早期就形成了以家庭为生产单位的两大纺织区:陕西的棉纺织、甘肃的毛纺织,而在其他区域也有一些小规模的纺织区,如陇南的麻纺织、陕南的丝纺织。

家庭手工业中的每个妇女纺棉数量,“纺得较好较细较快的每日最少能纺四两,家务过忙的,每日仅能纺一两多,或二两”[2]43。价格方面,每斤纺价虽然由抗战前顶多三毛,涨到爆发后每斤价至多一元,但是随着物价不断高涨,这点收入还不够支付伙食费。由此在当时农村普遍流行着一首歌谣:“晚上点了九斤油,纺了枣核‘疙瘩’”[2]43。其中可见农村生产条件的落后,但是即便如此,未曾有人想去打破这维持了几百年的落后的生产状态,反而把它视为维持自己生活的宝贵的副业。

西北地区人民的生活是带有“原始形式”的简朴,恶劣的自然环境造就了西北相对于其他地区的落后与贫困。这也就导致人民发育不健全,文化水平特别落后。而生活在此环境下的一般妇女,既要忍受着生活的折磨,又要受着封建的束缚。抗战的爆发则一方面打破了传统家庭结构的稳定性,使得家长制的权威出现衰落,为女性打破封建势力的束缚,逃离家庭桎梏创造了客观的条件;另一方面,却也带来了在新形势下女性如何扮演社会角色的彷徨。她们如何适应社会,参加生产,需要个人思想的解放和勇于冲破传统的勇气,更需要国家层面的支持与计划。

二、寓解放于生产

西北地区是全国抗战的大后方,一方面资源丰富,另一方面战争使得大量难民涌入于此,使得西北一开始就成为工合运动的中心地区。为了更好地领导西北地区的工合运动,1938年8月,中国工业合作协会在宝鸡设立工合西北区办事处,所辖区域最初为陕西,后逐渐扩至晋、豫、甘和鄂四省,其中以陕甘两地为工作中心。不久,又在宝鸡成立了中国工合第一个合作社——宝鸡打铁工合合作社,合作社成为工合运动的基本生产单位。1939年,在宋美龄的指示下,下拨专款,在工合西北区办事处下设立妇女工作部,负责动员妇女参加生产工作。

妇女工作部在抗战建国纲领的指示和新运妇女生活指导委员会以及工合西北办事处的双重领导下积极开展妇女运动。妇女工作部成立之初,下设组织股、教育股两股,工作人员只有四位,后来因工作需要逐渐增加到四十多位,其中很多都是自愿而来的留学生、大学生和中学生。同时,为了加强各地的妇女工作,在各事务所还设立了妇女工作支部(后改为妇女股)。妇女部当时确立的中心工作任务是动员妇女参加一切有关抗战建国的工作以及与国防有关的工业生产,同时还要设法改善妇女的生活和提高她们的文化水平。妇女部工作人员为了尽可能地发动妇女,常常与农妇共同生活,“住土炕吃高粱”[2]46,每天徒步往来跋山涉水。但是,为此所获得的薪金却只能使她们在农村中过着简单的生活。即使这样,依然奔忙于陕甘各地开办妇女纺训班、女子职业学校、纺机传习所、妇女合作社、妇女识字班夜校等教育生产机构的活动,以此提高妇女的生产、生活能力。

同时,她们还为社员子女创设了工合小学、幼儿园和托儿所,以期从小进行教育改造,健全国民性格,培养国家的新生力量。就在这些工作人员为了国家的独立与自由,为了妇女的解放与幸福的信念下,仅仅1939-1944年四年间,“就先后动员妇女约十万人左右”[3]。而为了更好地推进妇女解放运动的开展,妇女部规定每隔两周召开一次区工作会议,每隔一个月举行全体工作讨论会,每次全体会议讨论一个专题,以便达到检讨过去工作中的失误,更好地谋划未来的工作的目的,并以此为契机更好地联络工作人员的感情,做到工作上相互监督,在感情上如同好友、姊妹一般。

由于妇女特殊的生理结构及西北地区手工业传统,妇女在生产社的工作主要集中于纺织。抗战初期由于沿海地区沦陷,许多工厂毁于炮火之中,加之日本实行经济封锁政策,使得后方产品极度匮乏。且大量壮丁被征调至前线,家庭失去了重要经济来源,生活的重担也就压在妇女的肩上,迫使她们要想办法解决自身与家庭的生计问题。由此,西北办事处所开展的“百万条军毯运动”,一开始就使得许多妇女欣然地参与其中。当他们得知这些军毯是为了前线将士,多数妇女尽到了最大的努力,“普通一个人每日纺毛的数量是一斤半到两斤,但个人的成绩有超过一日八斤半的”,相对于战前“每人每日可捻半斤”,增长了至少三倍以上[2]43。由此可见,只要给予农村妇女以正确的引导,就可以发挥蕴藏于她们身上的巨大能量。西北区办事处当时在宝鸡建立了六个弹纺站,专司弹毛、纺毛。每站设专人管理。而那些管理员多系女同志,日夜下乡宣传发动农村群众、难民参加纺毛,即使跑穿了鞋,冻坏了手,也未曾抱怨过。所以纺毛工作不仅救济了穷苦的民众,更是通过这样的工作锻炼了她们的思想。不过,在合作社发展初期,合作事业对于一般妇女还是过于陌生,她们此前未曾过过集体的生活,加之生产技能和经验的严重缺乏,使得错误频发,不能使社务很快地进入轨道,业务不能快速开展。为此,妇女部工作人员经常根据个人能力的实际情况,替她们制定业务计划,督促并协助她们解决原料和销路问题,以期使她们逐渐走上独立自主的发展道路。

为了更好地开展妇女工作,在各地建立了妇女合作社。仅到1939年7月之前就在宝鸡成立七个妇女纺织合作社,在合作社里妇女管理自己,她们的能力得到不断增强,业务和社务都同时发展。如在一位来自武汉申新纱厂的女工带领下,织布合作社每年能够盈余1700余元。双石铺事务所成立以后,依靠合作社社员眷属和纺训所的毕业生迅速组建了妇女缝纫合作社与纺织合作社各一所。天水事务所建有妇女合作社两所,进行毛纺编织工作,社员均是受过高等教育的女子。另一个纺织合作社的社员则完全由天水玉泉女子职业学校的学生组成。天水事务所的主要业务是组织军毯生产,至1940年8月,天水各县在棉毛纺织方面:秦安有纺毛机200台,织毯机60台,等到了1944年,天水仅三阳川就有纺织合作社56个,参加者7000余户,有织机7000多台,纺织土布70多万匹,价值4.9亿元[4]。

妇女部天水纺毛指导站还下设五里铺等3个分站以配合天水军毯生产,她们在当地组织了3000纺户,每月能够纺毛线2300余公斤。兰州妇女生产工作虽然开展较迟,但到1940年的时候也已建立8个妇女合作社,社员大都由女子职业学校的毕业生和曾经在工厂工作过的女工组成,她们均在合作社内从事毛纺编织工作。此外,妇女部还在各地建有多个纺纱站,进行纺纱纺毛工作。像兰州纺毛站有女职工300多人,她们负责选毛、清洗、弹纺,纺成统一标准的毛线,供军毯社生产。平凉洗毛生产合作社把收购的羊毛经过清洗加工,晒干打包,运宝鸡等地的纺织合作社,织成军毯。据统计,到1942年,各地合作社共生产军毯500多万条[5]。

截止到1941年,工合西北区建有纺织合作社有146个,占到全区合作社总数的百分之二十七,生产总价值则占到全区的百分四十弱[6]。因此,后方妇女的生产为中国抗战建国大业做出了重要贡献。

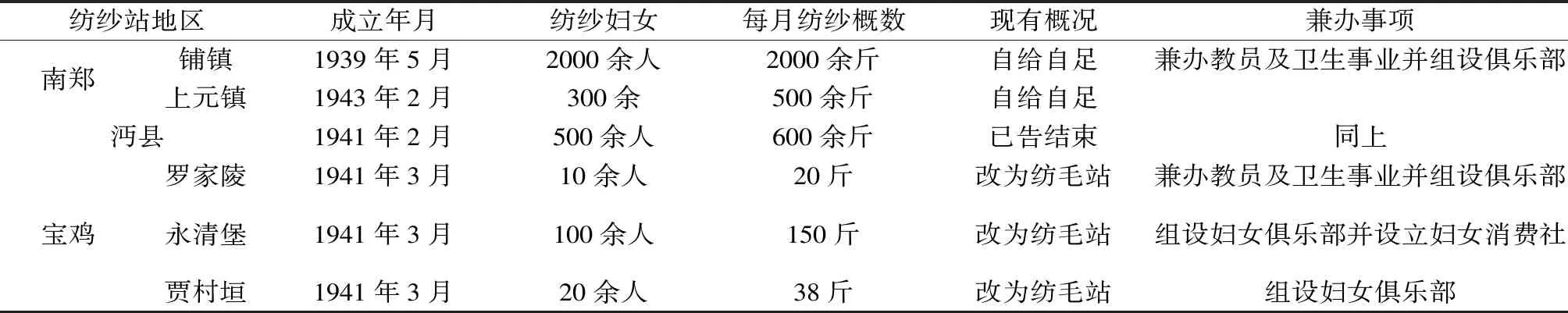

除了组织农妇进行家庭纺毛外,为了解决各地的纱荒,广泛地发动妇女进行纺土纱工作。南郑、宝鸡事务所对此进行了实验性的工作,他们组织了1500多名妇女进行纺纱,并根据区域的原则将她们十人组成一组,十组为一队,分成多队并由从纺纱妇女中挑选出的组长和队长进行管理和教育。1939年在斯诺的提议下,在陕甘宁边区成立了工合延安事务所,属于工合宝鸡办事处领导,由曹菊如任主任。事务所成立后,发展各种生产,工合投资达2.15亿元。工合还为边区举办了青年技校、妇女纺织训练班,同时还开办有四期会计培训班。在工合延安事务所的支持下,边区的合作社数量占到了全国的六分之一[7]。工合组织不仅组织当地妇女进行生产,还为了达到“寓救济与生产”的目的,积极组织包括妇女在内的难民建设生产自救。西北区办事处在1939-1940年为了完成纺织军毯的任务,组织的难民、伤兵和当地妇女不下三四万人。

西北区1944年纺纱站分布和生产状况

资料来源:姜嫩寰:《西北区妇女工作部概况》《西北工合》,1944年第21-26期,第170页。

1942-1943年河南重灾,西北办事处为了安置难民建立合作社组织生产,还在宝鸡设立了两所保育院,收留了上千名男女难童[8]。而宝鸡第一期所设立的40余社,社员百分之八十都是难民[9]。据当时估计,因工合运动而获得生计的难民大约有两三百万人。除了以上纺织生产工作外,妇女还参与了卫生、保育等其他教育福利事业。西北办事处除了在工合学校里设置卫生班对男女社员进行卫生培训外,还积极与当地的卫生主管部门进行合作,强化工合卫生事业管理。兰州事务所就积极与兰州卫生事务合作,对各社进行卫生防疫、治病的工作。兰州卫生事务所的医生、护士用了两个星期的时间轮流到各社检查社员身体,共计检查有214余人,其中“男占133人,女占81人”[10]。医生会根据检查状况,制定不同的治疗方案。同时,兰州事务所为了方便治疗社员,还设立有卫生室,由甘肃卫生处每周派医生来两次参与诊治。这些活动不仅有利于女性的身体健康,还在一定程度上普及了近代的医疗卫生教育,促进了西北区女性医疗的进步。

三、在束缚中求解放

西北地区妇女的生产并不是一帆风顺的。虽然通过组建各种妇女合作社使得部分农村妇女得以走出家庭,参与到生产之中,但是,仍旧有很多农村妇女由于需要料理家务,照顾子女。同时因为缺乏技术,很难操作对她们来说复杂的生产机器,而只能禁锢于家庭活动之中。为了适应这种状况,妇女部通过发动家庭手工业方式来组织妇女参加生产,并借助“三十万条军毯运动”,下到乡村大力进行宣传,一方面强调参加运动不与她们原有的生活相冲突,另一方面强调纺毛是能够赚钱的,并能获得好名声。最终使得纺毛的人一天天增加,人数先后总计达到15000余人,产量也得到大幅度的提高。更为重要的是纺羊毛织军毯的印象已经深入到每个农妇的脑海之中。这不仅在一定程度上改善了农村妇女的生活,提高了生产技术。而且间接地传播了工合教育,使更多的妇女加入到了工合阵营,增强了工合力量和扩大了工合基础,推动了工合运动的发展。

除以上原因外,还有国内经济和政治因素也阻止了工合运动中的妇女生产。自1941年起,国内通货膨胀日益严重。而受物价持续波动的影响,所有妇女合作社均出现业务不振,生产停顿的状况。1942年,又因物价愈涨、社会捐助持续减少,用于妇女工作的经费捉襟见肘。妇女工作不得不跟随区事务所实行紧缩政策,集中人力、物力进行其他比较重要的工作。另一方面则因为国民政府的政治猜忌,前期因为抗战的需要,国民政府还积极支持工合运动的开展,以期在大后方建立经济国防战线,进行持久抗战。但是,随着运动的不断深入,国民政府发现对于运动的本身领导以及工合运动对于共产党的益处远远超过了控制范围,由此慢慢加以阻碍工合运动的发展。在宝鸡的西北区办事处,先后就有18个“工合”妇女工作人员被捕,被送进西安集中营,这样的事件,不胜枚举[11]。这直接影响了西北地区妇女运动的开展,使得本已选择离开家庭从事生产的妇女,在慢慢脱离封建束缚的同时,又陷入一种白色恐怖的政治氛围当中。

西北办事处所组织的妇女生产,一方面较大程度地缓解了大后方产品匮乏的状况,改善了人民的生活。同时通过组织难民生产以及对他们实行救济,很好地维持了后方的社会秩序。另外,妇女生产也为前线将士提供了大量军需物资,极大地支持了抗战建国大业。而且工合运动使得众多妇女走出家庭,为割裂其与封建礼教的束缚关系,做出了重要努力。但是,在早期的妇女工作中,由于工作人员本身缺乏合作的知识与经验,又因各个部门刚刚组建,缺乏周密的计划,完善的方法,很多工作只是图在表面,未能取得实质性的进展。在中国尤其是农村地区那延续了几千年的封建礼教和劳作方式,不是那么容易就能够摧毁的。妇女工作仅仅依靠于简单的谈话、生产,办几个培训学校是不行的,这无法从妇女内心深处激发她对自由、平等的向往,无法消除思想中的封建礼教。所以,固然很多妇女进入了合作社,也参加了技能训练,但是其轻视劳动的心理并未根本消除,生产能力依然低下,所生产之物常常与消费之物无法相抵。在某种程度上,工合运动只能是换了种为她们提供维持其生存的方式,与曾经的“男耕女织”的生产,本质上是没有区别的。

四、余论

工合运动固然为广大的妇女尤其是农村妇女提供了生产的机会,为她们获得经济的独立和思想的解放等产生了积极的影响,但是,我们不应该忽略的是,在抗战建国的整体背景下所形成的妇女解放运动潮流,使女性个体的解放与国家独立前所未有的结合,更深层次来说是女性个体必须无条件地从属于国家利益。虽然,此时期的妇女运动在一定程度上摆脱了先前运动的缺点,诸如:一、以往只是部分上层女性知识分子的觉悟,缺乏群众基础;二、缺乏严密组织和规划;三、空喊口号,未有具体的工作以及施行工作的决心;四、未曾与当前的政治、社会运动结合起来,甚至出现脱离的状况;五、缺乏国家层面的支持。但是,抗战中的妇女运动已非“单为妇女之自由与平等”,而是“从民族解放中求妇女之解放”,未来也被描述成“只要把日本帝国主义打到,妇女就可以得到解放,就可以享受平等自由的幸福生活”[12]。此时期的妇女解放运动已然成为抗战建国、民族解放下的重要组成,必须委身于民族主义的大旗之下。另一方面,在民族危机的背景下,国共两党更加深化了对于整个妇女群体的革命属性划分,妇女亦被划分为进步妇女、中间妇女和顽固妇女三类。对于妇女与革命的关系,认为“全国妇女起来之日,就是中国革命胜利之时”[13]。