充分挖掘教材 探求分数本质

——以《分数的认识》教学为例

陈 飞

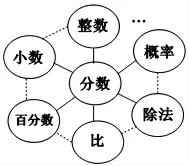

一、厚积薄发,探求分数本质

1.何谓分数。

分数概念起源于“分”,在表达平均分结果的时候,遇到了分的结果比1 还要小的情况,这只用自然数显然是不够的,于是引进了分数。这时候认识的分数,都是把一个物体平均分成若干份,表示这样的一份或几份,这就是分数的初步认识。后来扩展到不但可以把一个物体平均分,如果把一些物体、一个计量单位等看成一个整体,平均分后,其中的一份或者几份,可以理解为是这个整体的几分之一或几分之几。

(1)平均分:把单位“1”平均分成b 份再取出a 份。

(2)部分与全体的比较:全体为b 时,a 是b 的部分。

(3)小数的另一种记法。

(4)除法运算的结果:表示a除以b 的商。

(6)测量:用来测量一个不满一个单位量的量的数值问题。

2.“分数的认识”教学分为几个阶段。

为使学生更好地理解分数的含义,教材采用螺旋上升的安排,分两个阶段学习:

第一学段,结合具体情境初步理解分数的意义,能认、读、写简单的分数。

第二学段,进一步认识小数和分数;探索小数、分数和百分数之间的关系,并会进行转化(不包括将循环小数化为分数)。

教材中的教学内容与编排顺序是:认识几分之一,认识几分之几(三年级上);分数的意义,分数与除法的关系,真分数、假分数和带分数,分数与小数的互化(五年级下)。

3.教材编排的依据。

教材这样编排是基于学生的思维发展顺序,学生认识分数的过程,通过思维发展方式依序分为四个阶段:

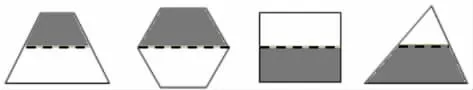

(1)用面积的“部分—整体”表示分数,认识分数的面积模型。

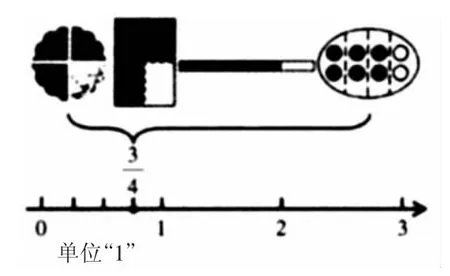

(2)用集合的“子集—全集”表示分数,理解分数的集合模型。这也是“部分—整体”的另一种形式,与分数的面积模型密切相关。但学生在理解上难度更大,关键是单位“1”不再是一个物体了,而是把几个物体看作单位“1”,所取的“一份”也可能是“几个”。集合的“子集—全集”表示的就是分数的“集合模型”,这需要学生有更高的抽象思维能力。

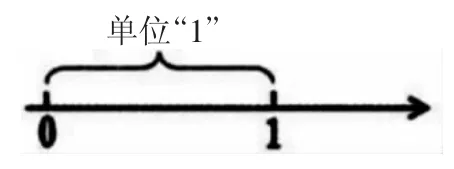

(3)用数线上的点表示分数,感受分数的数线模型。

用数线上的点表示分数就是分数的“数线模型”。它把分数化归为抽象的数,需要学生具有更高的抽象思维水平。

(4)用除法和比表示分数。

二、巧妙约取,另辟教学蹊径

1.联系自然数来初步认识分数。

《分数的初步认识》是学生第一次建立分数的概念。教材编排有以下特点:

(1) 由一个物体组成单位“1”。如一个月饼、一张纸片等。

(2)只出现常见的分母比较小的分数(分母一般不超过10)。

(3)只认识真分数和分子分母相等的假分数。

(4)不正式定义分数,只通过直观手段建立初步的分数概念。

课堂结构一般是:

(1)巧设生活情境,引出分数。

(2)借助整数经验,创造分数。

(3)在丰富的数学活动中深化认识,理解分数。

[案例1]情境与冲突。《分数的初步认识》教学片断。

出示主题情境图,并引导学生思考:

①把4 个苹果平均分给2人,每人分得几个?

②把2 瓶矿泉水平均分给2人,每人分得几瓶?

考虑到工程施工中预埋套筒与连接钢筋对位时可能出现偏位情况,因此针对该试验选取试件H400-16、H400-16-2和H400-16-4,研究其在偏移距离0 mm、2 mm、4 mm条件下的试件承载力。结果如图13所示。

结合学生的交流,教师揭示:每份分得同样多,数学上叫做“平均分”。

③把1 个蛋糕平均分给2人,每人分得多少?

结合学生的交流,自然引出“一半”。

④每人分得的苹果、矿泉水可以用以前学过的数来表示,那“一半”该用怎样的数来表示呢?

学生交流各自的想法,教师结合学生的交流,揭示课题:认识分数。

“平均分”是初步认识分数的基础,在分配苹果、矿泉水和蛋糕的过程中,教师巧妙引导,唤醒学生“平均分”的经验,为初步认识分数做好铺垫,使学生实现由自然数到分数的和谐过渡。

[案例2]探索与建构。《分数的初步认识》教学片断。

①直观感知,初步认识。

引导:我们把蛋糕平均分成了几份?“一半”是其中的几份?

②动手操作,深化认识。

③观察判断,拓展认识。

学生交流,并说明判断理由。

2.分数的意义教学要从单位“1”的意义建构着手。

《分数的意义》是学生对分数学习的不断深入与推进,真正揭示分数的意义。其特点是:单位“1”变成了一些物体,正式定义分数,用规范化的数学语言建构分数的意义。

教学时,重点突出单位“1”的抽象,通过建构分数的“面积模型”、“集合模型”和“数线模型”,使学生理解单位“1”作为标准量和单位量的内涵。不仅要学生用形式化、规范化的数学语言表达对分数意义的认识,更应引导学生深入建构每一个具体分数的意义。课堂结构一般是:

(1)回顾面积模型(一个物体)。

(2)建立集合模型(一些物体)。

(3)感受数线模型(分数的本质)。

(4)深化对分数意义的理解。

[案例3]分数的“面积模型”→“集合模型”。《分数的意义》教学片断。

师:(往学生面前一站)认识吗?张老师能用自然数来表示吗?

生:用“1”表示。

师:除了人以外,还有什么也可以用“1”来表示呢?

生:1 块黑板……

师:还能说吗?

生:我们的一个班级也能用“1”来表示。

师:3 个苹果能用“1”表示吗?

生:能。

师:怎么看起来3 个苹果就是“1”?

生:放在一个盘里。

生:看成1 行。

师:把3 个苹果看作一个整体,就能看成“1”。

(把3 个苹果框起来)

师:那6 个、9 个、18 个苹果……也能看成“1”吗?

生:能。

师:如果把3 个苹果看作“1”,那6 个苹果应该看作几?

生:2。

师:为什么?

生:3 个苹果是“1”,6 是2 个“1”,就是“2”。

师:(出示12 个苹果)有4 个这样的“1”,就是几?

生:4。

师:有5 个这样的“1”,一共是几个苹果?

生:15 个。

师:3 个苹果看成的“1”就成了一个计量单位。在数学上,可以称作单位“1”。

单位“1”的含义应建立在对“1”(面积模型)的理解上,因此教师由表示一个物体的自然数1 引入,然后过渡到可以表示一些物体(集合模型)组成的整体的自然数“1”,“1”的内涵获得了一次重要的拓展和提升。那么如何帮助学生实现由“1”向单位“1”的实质性跨越?教师将学生置身于实际计量的数学活动中,让学生通过观察、比较认识到无论把什么看作“1”,只要包括几个这样的“1”,就可以用“几”来表示,从而在计量的背景下帮助学生丰富对单位“1”内涵的把握。

[案例4]建构分数的数线模型。《分数的意义》教学片断。

生:把数轴延长,在2 个“1”这么长,就是2。

师:如果不满单位“1”就用分数来表示,如果满了单位“1”,有几个单位“1”就是几。

生:很简单!只要把它平均分成3 份,再表示出这样的1 份就行了。

(学生上讲台来指)

三年级学习分数,建立在面积模型(部分—整体)维度上,但随着分数学习的不断深入,在五年级的学习中,应该让学生体会到分数的集合模型和数线模型,让学生认识分数的本质,在抽象层面上建构起一般分数的意义。

三、仔细回味,教材研读味无穷

1.博观而约取,领会知识内涵。

教材研读要着眼于对文本内涵的挖掘,抓住知识的本质,开发出能达到更广泛、更深刻的教育目的的知识内涵。比如在确定《分数的意义》的教学方法前,得先问问自己,分数的本质何在?分数的意义到底是什么?你是否已经准确把握了教学内容?其实,我们应该在“怎么教”前先思索“教什么”,了解教学的内容,挖掘内容的本质,争取做到教得清楚,让学生学得到位。

2.厚积而薄发,发展深度课堂。

教师在领会知识内涵后,才能更好地梳理教学体系,把教材中零碎的数学知识进行归类,明确知识在体系中的地位,分析不同层次的教学要求,确定每节课的具体目标,并且落实到位。