查阜西“乡谈折字”琴歌理念的阐释

王爱国,翟 毅

(苏州科技大学 音乐学院,江苏 苏州 215009)

查阜西(1895—1976)是我国著名的古琴艺术家和音乐理论家。他继承琴学传统,积极开拓新的琴学研究领域,也是现代琴学发展重要的奠基人之一。查阜西在琴歌艺术研究中发掘整理了《汉节操》《胡笳十八拍》《古怨》等作品,且在理论研究方面,撰写了《琴歌辨》《琴歌诀》《琴歌谱序》《琴歌的传统与演唱》等散记形式的文论。尤为可贵的是,查阜西在系统整理和研究古代琴学文献基础上,结合自身琴歌音乐实践,提出了“乡谈折字”的歌唱理念,为琴歌艺术的当代发展奠定了基础。

“乡谈折字”倡导琴歌在语言选择方面注重汉语方言音系的应用价值,为琴歌发展提供了可行的音乐语言学路径。一般意义上,“乡谈折字”的歌唱理念,与民歌、曲艺、戏曲等民族声腔艺术的美学原则有相通之处,能够体现出民族声乐艺术实践中处理“字音”“谱音”“格律”三者关系所应当遵循的一般规律。文章拟分析查阜西“乡谈折字”的歌唱理念,并探讨其对当代民族声乐艺术的启示意义。

一、“乡谈折字”释义

查阜西在琴歌艺术的研究中,十分关注歌唱语言的理解和使用问题。“乡谈折字”是关于琴歌歌唱语言选择与具体方法的理念。这一理念的提出,将方言音系纳入到琴歌歌唱语言的选择之中,贯通了歌词字调与音乐曲调的内在联系,也是对琴歌演唱方法的集中概括。

(一)何为“乡谈”

“乡谈”就是方言。“‘乡谈’是汉族中一个比较大的或很小的地区内方言中每字的四乎开合和四声阴阳的总概念。”[1]200査阜西在琴歌演唱中提出“乡谈”观念,意于突破琴学研究领域固守的国语音系传统,拓宽琴歌歌唱语言选择中的语言学路径,切实解决好琴歌演唱中字、音、乐相剥离的问题。

查阜西在研究中发现,在琴歌的歌唱语言选择中,把中国标准语音韵学中的“四声阴阳”奉为绝对化的发音依据,以及采用物理学中把频率不变的音定义为“乐音”的观念,与琴歌演唱实践之间存在很大矛盾。为解决这一问题,查阜西通过对汉语音韵学的研究,探寻琴歌演唱在语言选择方面所应遵循的规律。他在研究中注意到,方言是琴歌演唱的传统语言,也是继承和发展琴歌艺术的重要手段。在汉语音韵学的国语音系中,字音分为“阴平”“阳平”“上声”“去声”四个声调,而在现代方言音系中则表现为更为多元的语调变化。因为方言存在的地域性差异,不同方音中同字的字音声调也不尽相同,如“衣”字在国音语系中有四个声调,而在苏州方言中又分别包含了“阴平”“阳平”“上声”“阴去”“阳去”“入声”六个声调。

“声调”在语音和语义方面发挥着重要作用。需要强调的是,查先生的“乡谈”并不排斥标准语音系,而是主张在琴歌“腔词关系”的处理方面保持其语言选择的开放性。如查阜西先生以“乡谈折字”之法,为毛主席诗词创作的琴歌《 蝶恋花·答李叔一》采用的方言是长沙语音;而在《 渔家傲》中“乡谈折字”的方言则是普通话的语音[2]25。藉此可见,“乡谈”并非是绝对化的要求以方言为琴歌的歌唱语言,也不是排斥汉语音韵学中的国语音系,而是意在突破琴歌艺术固守的仅以标准语“四声阴阳”为选择的国语音系的语言选择方式。

总之,查先生所说的“乡谈”,是意在琴歌歌唱语言选择中树立一种依据琴歌内容及风格表现来选择语言的灵活动态的歌唱语言应用观念,其目的是避免琴歌演唱语言选择思维的僵化,并在歌词字音、字义的理解方面有利于方言的使用者接受。此外,将方言作为琴歌艺术的歌唱语言,还能更好地体现琴歌的地域风格。据此,“乡谈”的观念立足于琴歌实践中演唱者与欣赏者的互动关系,意在将琴歌歌唱语音的选择开放为一个国语音系与方言音系多音系并行的语音体系。

(二)何为“折字”

“折字”即是“韵”,是指字音声调在与乐谱音高相融合过程中产生的频率变化。查阜西就“折字”与“韵”在名称上的联系做了说明:“讲究唱琴歌的弹琴家,把人声频率按一定规律变动的这一听觉现象,叫作‘折字’,也叫作‘韵’”[1] 201“折字”就是要求琴歌演唱中将所唱的每一个字的“四呼开合”和“四声阴阳”转折到谱音上去[3] 214。据此可知,查阜西所谈的“韵”是将汉语音韵学中字音“声调”在琴歌语境中转换的一种解释。

查阜西注意到方言中字音声调变化的复杂性,因此提出要注重方言字调的深入分析。“某一地方语的四声阴阳,实际上就是把一个字的韵母,用按一定规律变动的频率读出至少三个,多到九个声调来。”[1] 200-201“折字”要求歌者用最纯粹的方言去演唱,在演唱时必须把那一方言中的每字的四呼声,忠实地唱出来,以便使那一地区的人一听就懂[1] 200。此外“折字”还基于有利于方言使用者接受的考虑,体现出演唱者与欣赏者之间的互动关系。

在“折字”的具体操作层面,查阜西还倡导通过吸收其他传统声腔艺术的方法,探寻琴歌的歌唱语言路径,藉此来提升琴歌艺术的表现力。查先生认为,尽管琴歌与民歌、曲艺、戏曲在字音的处理方面有所区别,但也不能完全割裂它们之间的内在联系。例如在整理发掘《胡笳十八拍》的过程中,查先生就吸收了昆曲“四声阴阳,九音开合”的发声方法[4] 162。藉此可见,查阜西在琴歌艺术的研究中,十分关注琴歌与其他声腔艺术的联系,主张通过吸收其他声腔艺术为琴歌寻求恰当的语言路径。

综上所述,查阜西先生“乡谈折字”的歌唱理念,是从琴学演唱传统中拈出的,吸收了民族声腔艺术方法的歌唱理念。这一理念,从多维视角中探索琴歌演唱中的艺术表现力,既关注到了方言在琴歌艺术中所具有的实践价值,又考虑到了古琴音乐中不能完全能契合字音“声调”的实际状况,同时又兼顾了演唱主体与欣赏主体在音乐表演过程中的互动关系,为恰当处理琴歌艺术中的腔词关系问题而做了有益的探索。

二、“乡谈折字”的应用价值

上世纪中叶,在传统文化中遗存的琴歌尚处于被挖掘整理的时期。以方言来演唱琴歌,在琴歌艺术的探索中还存在许多争议。查阜西在实践中敏锐地观察到因为琴歌演唱中的字调处理不当,导致琴歌演唱风格难以体现,甚至令欣赏者产生误解的现象的存在。他认为琴歌唱词中的“字音”与“谱音”不相协调是这一现象存在的关键。因此,从琴歌实践的现实状况出发,意图以“折字”的方法恰当处理“字音”与“谱音”的的关系,并以此凸显琴歌艺术的风格特点,提升琴歌的艺术表现力。

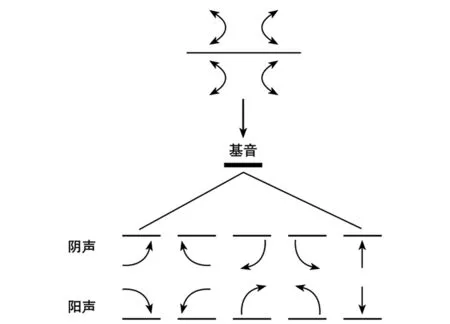

查先生认为,因为乐谱中“基音”(乐谱中显示乐音音高的基础音)的存在,唱词中字调的变化受到很大限制。乐谱中的“基音”是不变的,而字音存在着声调的变化。在方言音系中,字调四声阴阳的变化都跨越一定的音程,甚至有的字音声调中包含的音程超过了五度。因此,方言字调中所包含的音程与乐谱中不变的“基音”之间存在矛盾,也不可能在演唱中将字调中的音程变化全部展示出来。另一个方面,在方言中字音声调的变化,也会存在着约定俗成的“基音”(字音声调的基本规律)。此外,方言声调中还存在着“异字连用”或“同字连用”的现象,也会使字音声调发生变异。查阜西还注意到,同一个字的字音声调在对话、朗诵、戏曲宾白和歌唱等不同的语言环境中,也存在着很大的差别。

査阜西想从复杂的方言中提炼出一种方法,意在简约而直观地反映方言中字音调值的变化,并能够体现出字音中的音乐性内涵,使歌唱中的字音声调变化不与旋律音调发生冲突,以解决“字音”与“谱音”不相协调的问题。他主要采取了四个步骤:

(一)字音的音乐性分析

査阜西在琴歌的演唱实践中,创制了一种可以概括地反映字音声调中音乐性内涵的方法。通过此种方法,可以依照方言字调中的人声频率变化,细致地解析出唱词中每一个字音声调中音高、节奏等音乐元素的变化,在歌唱中恰当地反映出方言字调中的音乐性内涵。

为了便于理解,査阜西以北京方言戏曲台词宾白中的“久仰大名”等16个字为例,对其声音字调中的音乐性内涵进行了分析。分析以简谱记谱的方式,并采用近似四角号码字典中的标注方法,在每个字的四角以 “━”和“┃”标记字音阴阳声调的变化。横线表示阳声,竖线表示阴声,藉此来反映出字音声调中的音乐性内涵。

例1:字调的音乐性分析

从上例中可以看出,査阜西意想通过一种文字与乐谱并行的方式,反映字音声调及其中隐含的旋律性要素,显示方言字音声调与旋律音调的协调关系。这是其“折字”的基本方法。他还进一步就声调中所包含的力度、节奏、连线等元素的变化特点进行了说解。他认为,字调中的首个旋律音要强一些,其余较弱,节奏不一定均分,语调中的连线和旋律音调中的连线未见得一致。

(二)“谱外之音”的处理

査阜西在琴歌演唱中“折字”所用的音都是乐谱之外的音。显见的原因是古琴“泛音”和“散音”的奏法,都不能奏出带腔的音。因此,在演唱中处理好不变的“谱音”与“字调”间的关系,使其二者在实际演唱中能够相得益彰,需要从可变的字音声调中进行音乐性的处理。査阜西依照古琴乐器五声性的特点,提出“折字”后的字音曲调,其音程度数都应在“三度”之内。如古琴曲谱中“宫羽”和“徴角”之间的音,需采用“三度”的折字之法,其他则采用“二度”音程来“折字”。

如下例,《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中,以北京方言来演唱,演唱中的“黄”与“楼”字,采用“折字”之法,在“黄”字声调的处理上可从“角”(a1)起音,口型先合后开,力度先弱后强行腔至“徴”(c2)音,体现出“徴角”之间“三度”音程的变化。而“楼”字则可从“商”(g)起音,口型先开后合,力度先强后弱行腔至“角”(a1)音,在发音的过程中,通过“咬字”“口形”细致的变化,体现出以“二度”音程“折字”产生的“韵”,以求“字真”而“韵透”。

例2:琴歌《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,李白词,王迪定谱,《琴书大全》谱

查先生在“折字”处理的过程中,注重吸收民歌和曲艺的演唱方法。他认为,琴歌与民歌、曲艺在演唱中都讲求“字音”与“谱音”的统一,但琴歌与民歌、曲艺在字音处理方面区别在于:“民歌、曲艺向字音靠拢的多一些,琴歌是折衷于曲艺和戏曲之间的典型。”[1] 204藉此可见,査阜西较早地关注到了民歌、曲艺和琴歌三者演唱中的区别和联系。

(三)字调中节奏型的“起承转合”

査阜西认为,对“字音”中隐含旋律的节奏处理,其节奏不应均分,那样过于僵化,反而会影响演唱中的吐字行腔,而应依照字调变化的实际情况来进行节奏的划分。因此可借鉴美学传统中“起承转合”的结构原则来处理字调中的节奏。

采用“起承转合”的结构原则,可基本反映出字调中隐含旋律所具有的节奏特点。即将每字中所含音调的节奏大致四等分,“起”不仅包含了字调中乐音音高,还包含着字音声母发音中的口腔变化特征;“承”是字调在“启”之后的继续发展;“转”是字调发展中的转折和承接,而“合”则是字调余韵对“起”的呼应。这种表述,即包含了字音声调中“声母”及韵母中“韵头”“韵腹”和“韵尾”的变化,又可使字音旋律中的节奏契合字调变化中的结构特点,以求达到同“字”发音过程中,字调与曲调的和谐统一。

图1 “四声阴阳八位”示意图

(四)唱词与曲调的格律相和

査阜西还在琴歌艺术研究中,对琴歌节奏与唱词的关系问题进行了探讨。“‘江派’的古琴声乐为了需要结合语言文词的形式,对准三言(汉语是一字一韵)、四言、五言、六言等诗歌语句和中国古乐强调乐句的结果,就有可能有时甚至有要使用混合拍。”[5] 291-292据此可知,琴歌艺术中所用的混合拍,实际上是根据诗词格律变化所呈现出的一种节奏化形态。

从琴歌的创作形式来看,琴歌包含着“依词谱曲”和“依曲填词”两种基本形式。北宋琴家朱长文在《琴史》中曾载:“古之弦歌,有鼓弦以合歌者,有作歌以配弦者,其归一揆也。”[6] 145清代琴家蒋文勋在《二香琴谱》中就可编入琴歌的唱词文本做了简要的评述:“夫《诗》可被之弦歌,《易》《书》《礼》《春秋》之不可被之弦歌,不待言而可知。诗词歌曲可谱入琴,古文之不可谱作琴曲者亦明矣。”[7] 454可见,琴歌是否可以流传,与文辞的格律有着直接的联系,琴歌中的节奏以乐句为基本的结构单位。“自古以来,琴歌创作的方式, 不仅有‘依字行腔’,还有‘倚声填词’,但无论哪一种, 都要求琴歌旋律的抑扬起伏与歌词平仄声调相谐和。”[8] 30这种诗词格律与歌曲旋律的互融与互补,体现出琴歌曲调与文辞格律之间更为内在的联系。

从打谱来看,琴歌注重将歌词的平仄格律变化融入琴曲。“琴曲的节奏必须与词的节奏相符,其所有的吟猱绰注亦须符合字本身的音调。”[9] 150据此,琴歌演唱中唱词与音乐曲调的格律相和,使唱词以节奏化的形态显现出歌曲的文辞韵律,加之琴歌“一字当一声”或“一声当一字”的演唱形式,使唱词中的格律变化与曲调的节奏力度变化相得益彰,进一步凸显出了琴歌简淡文雅的演唱风格。

综上所述,琴歌艺术中的“乡谈折字”不仅反映在方言、字调、谱音等方面,还反映在唱腔与歌词文律更为内在的律动关系方面。琴歌唱词与诗词在格律方面协调统一是琴歌艺术重要的美学原则。

三、“乡谈折字”的启示意义

琴歌艺术在发展中不仅吸收了大量的民间音调和民歌素材,而且与民歌、曲唱、词乐、戏曲等传统声腔艺术相互交融渗透。査阜西认为,古琴琴歌善于吸取各个时代的乐曲而保存了优良传统,故最能反映悠久的民族风格和时代特点。[10] 23有鉴于此,琴歌艺术在中国传统的声乐艺术中具有代表性的意义。在对民族民间音乐腔词关系的研究中,査阜西与于会泳所持的观点有所契合。于会泳将“唱腔受一定字调值的制约而相应形成的音型叫做‘腔格’。”[11] 18尽管二者具体的语言表述不同,但在声音字调的旋律化研究方面却有着共通之处。

在一般意义上,“乡谈折字”的歌唱理念,可以理解为民族歌唱艺术遵循方言发声规律,重视歌唱语言中的民族、地域、文化特色,激活歌曲艺术生命的歌唱美学原则。就中国当代的艺术歌曲或创作歌曲而言,无论民歌、艺术歌曲,还是吸收了民间音乐元素的创作歌曲,都需深入研究唱词文本,依照歌曲风格做出方言选择的判定,关注其“声调”“语调”“格律”的变化,才能在歌唱中凸显出作品独特的艺术趣味。据此,笔者从“字正腔圆”和“格律相合”两个方面来探讨“乡谈折字”对当代民族声乐艺术的启示意义。

(一)字正腔圆

査阜西认为,“乡谈折字”是实现“字正”与“腔圆”关系平衡的有效方法,关键在于歌唱中对字音的处理。査阜西说:“善于运用‘乡谈折字’,才能使琴歌‘字正’,字不正,腔不能圆。”[1] 202依照于会泳在戏曲、曲艺研究中的解释:“‘字正’侧重于保证唱词自行规律的完美;‘腔圆’侧重于保证唱腔自行规律的完美。因此,为了达到腔词自行规律两全其美,创腔上必须既作到‘字正’,又要做到‘腔圆’,要把两者辩证的统一起来。”[11]68在声乐艺术的二度创作中,“字正腔圆”也是需要遵循的重要原则。歌唱家徐讲真认为,歌唱艺术中的“字正”要求做到“音素准”“声调准”,在“腔圆”方面的要求则是“声音要圆润”“腔调要转”。在二者的辩证关系上,在“腔圆”基础上的“字正”和“字正”前提下的“腔圆”,是歌唱艺术语言必须兼顾和求得平衡的两个方面[12] 101-116。据此,“字正腔圆”是琴歌与当代民族声乐艺术共同的审美原则。

在具体方法上,欲求“字正”必须注重歌唱中字音声调的变化,将歌词中字音声调中隐含的旋律与歌曲的曲调相融合。“依字行腔”是可进一步实现歌词语调与旋律音调的融合的方法。依照洛地先生的观点,“依字行腔”所形成的“字腔”,“不是一种‘定腔’(确定不移的旋律),而是按字读四声乐化的‘行腔’(旋律进行)的走向。”[13] 134在具体的演唱实践中,需要演唱者按照每一个字的平、上、去、入及阴阳确定其行腔规范。

如下例,在《母亲河》的演唱中,“阻声”的歌唱技巧在表现歌曲韵味方面发挥着独特作用。依照歌唱家徐讲真的解释,“阻声”是为体现歌曲风格韵味而采用的一种辅助型的发声方法,歌唱中由于软腭、喉头等要用力下插、按捺地发声,致使阻力能量大于动力(呼气)。歌曲第一句“白”字的发声中,通过 “阻声”的方式对“白”字进行处理,不仅能使字调与音调的相互协调,还能够反映出歌曲的腔韵色彩,生动地展现了河北方言特色。

例3:《母亲河》(刘麟词,王志信曲)

在当代歌曲演唱实践中,忽视歌词朗诵或吟诵阶段的吐字行腔训练,忽视演唱中关键节点的吐字发音,导致歌唱“倒字”的现象时有发生。因此,继承汉民族传统的声乐演唱艺术,可借鉴“乡谈折字”的歌唱理念,依照歌曲风格做出方言选择的判定,关注汉语演唱吐字中每一个字“点字”“吐字”“行腔”,重视演唱中口腔开合及字腔调值细致的运动变化,以实现演唱中的“字正”而“腔圆”。

(二)格律相和

海德格尔在《艺术作品的本源》文中说:“一切艺术本质上都是诗(Dichtung)”[14] 59钱仁康在中西音乐的比较研究中也发现:“西方传统音乐的结构模式常常与中国古典诗歌(诗、词、曲)的格律(包括各种杂体诗歌的特殊格律)不谋而合。”[15]6藉此可见,内在结构上的格律化是中西音乐创作中共通的审美原则。

就中国当代歌曲艺术而言,其唱词有的直接来源于古典诗词,有的则是具有“诗体”特征的新作,也遵循着着一定的平仄规律。因此,在当代艺术歌曲演唱中,仍需对歌词的语句、句读加以推敲,找寻歌词乐句、句逗中蕴含的格律关系,并将歌词中的平仄规律融入演唱的语气、情感,从而更好地凸显作品的风格特点。

如下例,《黄鹤楼送孟浩然之广陵》的演唱。唱词中平仄韵律用的是仄起的入韵式,其韵律为“仄平平平平仄平”。在具体的演唱处理中,“故人西辞”四字发声先抑后扬,颇具吟诵的意味。“西”字的行腔需持续而充分展开,使声韵充实饱满,而“辞”字的处理时值短促,字尾收声简洁,与“西”字形成鲜明的对比。“黄鹤楼”三字的演唱,力度较轻,“楼”字前可通过短促的换气来增强演唱的顿挫感,发声的持续和渐弱的处理,使得整个乐句显现出“声腔”随“文律”徐疾张弛的变化,产生出丰富而细腻的艺术美感。

例4:(唐)李白诗,刘文金曲,邱晓珊配伴奏《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

总之,琴歌艺术对当代民族声乐艺术的启示,不仅反映在方言、语气、口风、唱法等演唱特色方面,还反映在唱腔与歌词在格律方面更为内在的律动关系中。就中国当代艺术歌曲或创作歌曲而言,分析歌词中逻辑重音或情感重音的布局,关注演唱平仄的变化,细腻地表现出乐句音调高、低、起、伏的韵律,都是需要深入研究的重要内容。

综上所述,查阜西提出的“乡谈折字”理念,为琴歌演唱提供了可行的音乐语言学路径,是可与民族声乐艺术中“字正腔圆”“格律相和”互阐互释的歌唱理念,对当代民族声乐艺术实践具有一定的启示意义。在一般意义上,“乡谈折字”的歌唱理念是民族声乐艺术审美在琴歌艺术领域的特殊化显现。“乡谈折字”作为琴歌艺术在长期的历史发展中所凝聚的歌唱智慧,以其简约的表达方式,为中国当代声乐表演理论体系建构提供了可资借鉴的资源,值得进一步深研。

- 安徽理工大学学报(社会科学版)的其它文章

- 皖北乡村公共服务设施现状特征及提升策略研究

——以安徽省蒙城县为例 - 基于投资者结构的P2P网贷项目评估模型研究