台风“山竹”对深圳城市绿地及生物量的影响

田韫钰,周伟奇,3,*,钱雨果,郑 重,潘雪莲

1 中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室, 北京 100085 2 中国科学院大学, 北京 100049 3 北京城市生态系统研究站, 北京 100085 4 深圳市环境科学研究院, 深圳 518001

在全球气候变化影响下,台风越来越频繁地登陆沿海城市,严重影响城市的社会经济系统、城市绿地生态系统等[1- 4]。深圳市地处南海之滨,夏秋季常受台风袭击。从1949年到2000年,共有182次台风对深圳市造成直接或间接灾害;其中1999年有四次台风在深圳及附近地区登陆,造成的直接经济损失高达651万元[5]。台风具有降雨强度大和风速快的特点[6],往往损伤大量林木,影响树木的生长,降低绿地质量[7- 9]。2012 年超强台风“韦森特”导致深圳市11.5万棵树木受损[10]。城市绿地是城市生态系统的重要组成部分,具有净化环境、调节小气候、涵养水源、维持生物多样性等作用[11- 12],而台风的频发会严重影响绿地的生态服务功能[10]。因此,研究台风对沿海城市绿地生态系统的影响,评估其生物量的损失,是沿海城市台风灾后重建与防灾减灾的现实需求。

国内外对台风对林地生态系统的影响开展了大量研究,但主要关注台风对自然森林/农田系统的影响[6,8,13- 15],缺乏对城市森林/乔木受损情况的研究[9]。而已有的城市绿地研究大多是关于台风过后的树木受损数量调查[16- 17],少有研究评估城市绿地生物量的受损程度。绿地生物量是评估区域绿地碳储量的重要参数,也是绿地固碳能力的重要标志[18];其中,树冠生物量是绿地生物量的重要组成部分,在绿地为城市提供的生态服务功能中扮演着重要的角色,如遮阴、降尘、净化空气等[19]。研究表明,台风对绿地最为明显的影响是大量掉落的枝叶和被连根拔起的树木,在短期内将原本活的生物量转变为地表的死生物量[20]。因此,需要对台风干扰下的城市绿地生物量的受损程度进行评估研究,进而了解台风对城市绿地生态服务功能的影响。同时,当前国内外对防护林的营造、管理、功能和效益等方面研究较多[21-24],但是对城市绿地防台风等减灾防灾策略的研究尚处于起步探索阶段[5]。比较不同行政区、功能区的受损情况,能够增强减灾策略的针对性和可实施性。因此按照行政区和不同绿地类型进行分析的研究逐渐增多,特别是关于城市行道树受损情况的统计研究[5,9]。

鉴于此,本研究以深圳市区绿地为研究对象,探讨台风“山竹”对不同行政区绿地、不同绿地类型以及不同树种的影响,提出了以下科学问题:深圳市绿地在台风“山竹”中的受损情况有何特征?为了回答这个科学问题,本研究基于灾后实地调研数据,分析了台风“山竹”对深圳市区树木的破坏情况以及对生物量的影响,以期为灾害损失评估、灾后绿地恢复及抗风树种的选择提供依据。

1 研究区域概况

研究区域为整个深圳市,包括光明区、宝安区、南山区、龙华区、福田区、龙岗区、罗湖区、盐田区、坪山区和大鹏新区共10个行政区。深圳地处中国广东省东南沿海低山丘陵地区,位于113°46′—114°37′E,22°27′—22°52′N,总面积1997.47 km2。深圳市根据自身依山傍海、地形狭长的特点,精心构筑了全市点、线、带、面结合的绿地系统:北面以绵延起伏近50 km的群山为绿色背景,用大面积的混交林构成天然绿色屏障;南部沿海为368 hm2的红树林;以及城市内部68 km2的绿化隔离带,干道两侧的绿化带等[9]。树种以南方乡土植物(小叶榕等)和棕榈科植物为主。

2 数据和方法

2.1 台风“山竹”情况

2018年9月15日20时至17日14时,台风“山竹”过境深圳,东部大鹏半岛极大风速达到50.8 m/s(16级),南部和西部沿海地区出现12级阵风,对深圳市植被造成严重损害,进而对全市的生态系统质量产生不同程度的影响。

2.2 样区调查

通过典型抽样法,按照深圳各行政区的面积比例,从各区中随机抽样。共抽取40个调查样区,全面覆盖深圳市区,调查面积达160 km2以上(图1)。每个样区内选取3种典型绿地:1个公园绿地、2—3列行道树以及1个居民区绿地(图1)。其中,公园绿地采用样方法进行抽样调查,每个公园等距调查3—4个10 m×10 m的样方;行道树、居民区绿地为全面每木调查。调查对象为乔木树种。

主要调查因子包括:调查地海拔、树种、树种基本特征(胸径、树高、冠幅)、树坑面积、总株数及清理情况,并按以下3种等级记录样木受损株数[5,25]:(1)重度受损。包括主干折断、连根拔起或倾斜倒伏(倾角超过45°)的树木,损伤严重;(2)轻度受损。即枝条折断比例超过20%的树木,包括倾斜倾角小于45°需要扶正的树木;(3)未受损。即无明显损伤,包括枝条折断比例在20%以下的树木。调查时间为2018年9月19日至24日。

图1 样区分布情况及公园、居民区、道路绿地调查样点示例Fig.1 The location of sample areas and green space in the park, neighborhood and street

2.3 数据处理

首先,本研究基于灾后现场调研数据,计算深圳市树木各受损等级的比例。其次,比较了不同行政区、绿地类型的受损情况;同时针对行道树,分析了各树种的受损差异。最后,根据树木受损比例,评估了市区树冠生物量的损失情况。

为了探究台风“山竹”对深圳市区植被的破坏情况,首先需要量化树木受损情况。本研究用树木受损比例Yi来表示台风对树木的破坏程度[8],按照受损等级i又分为重度受损比例、轻度受损比例以及未受损比例:

(1)

式中,i为受损等级,ni为统计范围内该受损等级的树木株数,N为统计范围内树木总株数。统计范围分为两种:一种是空间范围——即全市、10个行政区11个水平;一种是树种——即小叶榕、垂叶榕、芒果、木棉、棕榈等22个水平。

其次,进一步评估了深圳市区植被生态系统的树冠生物量受损情况。从树冠生物量获取的途径来看,可将研究方法分为直接实测法和间接估算法,间接估算法又可分为基于实测数据的树冠生物量模型法和借助遥感数据估测树冠生物量的遥感法,其中模型法是目前应用较广且精度较高的方法[19]。因此,本研究采用了基于灾后实测数据的树冠生物量模型法,估算得到台风“山竹”过后树冠生物量的减少率,来表征台风对树冠生物量的损害。树冠生物量损失率Db的估算经验公式如下:

Db=Y2×100%+Y1×50%

(2)

式中,Y2和Y1分别是重度受损比例和轻度受损比例,100%与50%分别为重度受损和轻度受损树木的树冠生物量减少系数。重度受损树木或被连根拔起或严重倒伏,几乎无生还可能,因此其树冠生物量基本降为0[25]。轻度受损树木的枝条折断比例超过20%,由于枝叶生物量是树冠生物量的主要组成部分,因此轻度受损树木的树冠生物量减少系数可估算为50%[19, 26- 27]。

3 结果与分析

3.1 台风“山竹”对深圳市区树木的破坏情况

3.1.1总体情况

深圳市区树木总体受损情况较为严重,以轻度受损(枝干折断)为主。调查结果显示,深圳市台风后调查树木的受损比例高达21.4%。其中,轻度受损(枝干折断)树木占12.6%,重度受损(树木死亡)占8.8%。重度受损树木中,被连根拔起或者倒伏严重(超过45°)的树木占66.3%,其余表现为树木主干折断。

3.1.2行政区受损差异

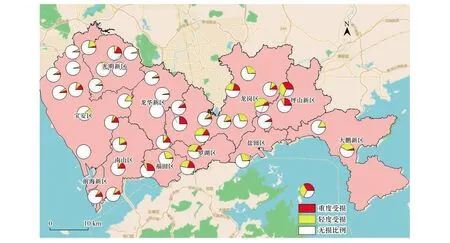

图2 深圳市区调查树木受损情况空间分布Fig.2 The spatial distribution of damaged trees in Shenzhen

从空间分布来看,南部地区受损程度明显高于内陆,东南地区受损程度高于西北地区(图2)。其中,深圳市东南部(福田区、罗湖区、龙岗区、盐田区、坪山区以及大鹏新区)的平均受损树木比例为33%,而西北部(光明区、宝安区、南山区及龙华区)的平均受损树木比例仅为14%(表1)。比较行政区受损的差异发现,福田区、龙岗区和坪山区的绿地受损情况最为严重,调查的树木中受损树木比例均超过30%(表1)。其中龙岗区调查的树木中有一半以上遭到损害,重度受损比例接近四分之一,明显高于周边其他行政区。南部的罗湖区、盐田区和大鹏新区受损情况较为严重,调查的树木中受损树木比例在25%—30%之间,以轻度受损为主。而位于深圳市西部的光明区、宝安区、南山区及龙华区树木受损情况最轻,龙华区调查树木中未受损比例高达92%。

表1 深圳市各行政区调查树木受损比例

3.1.3不同绿地类型受损差异

在行道树、居民区绿地及公园绿地三类绿地中,公园绿地受损最为严重,居民区绿地的受损情况最轻(图3;表2)。调查的居民区绿地中,未受损树木比例达到81.35%,重度受损树木比例低于其他两类绿地。其次是行道树,调查树木中未受损树木比例为78.94%,受损树木中倾斜和倒伏现象比较严重。公园绿地的受损程度最高,调查树木中未受损树木比例仅为71.70%,并且重度受损和轻度受损树木株数均明显高于其他两类绿地,树木主干折断现象尤为严重。

表2 深圳市不同绿地类型调查树木受损比例

图3 深圳市不同类型受损绿地Fig.3 The damaged green space of different types in Shenzhen

3.1.4树种差异

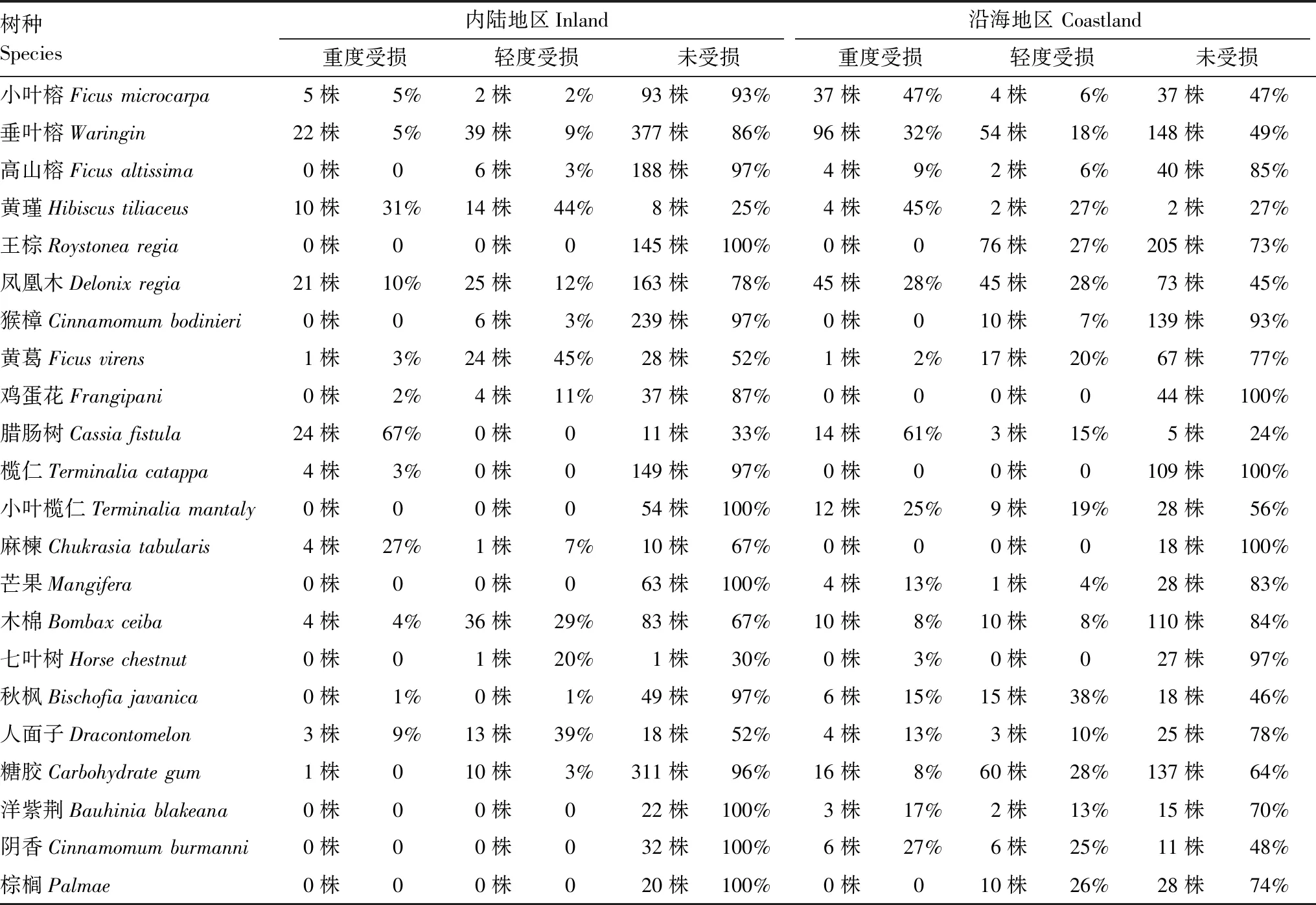

行道树中,黄金榕、腊肠树受损严重,棕榈科植物受损程度较轻。选取深圳市较为常见的24种乔木,调查其在沿海及内陆地区的受损情况(表3),发现部分常见绿化树种受损情况较为严重。其中,黄金榕、腊肠树在沿海地区及内陆受损比例均超过50%,且重度受损比例较高。小叶榕、垂叶榕、凤凰木、秋枫、阴香虽然在内陆保存较为完好,但是在沿海地区受损比例超过50%。而棕榈科植物,如王棕、棕榈、鱼尾葵等在本次台风灾害中保存较好,损害较轻,未有折断或倒伏现象发生。

表3 深圳市不同种类行道树受损等级株数及比例

3.2 台风“山竹”对深圳市区树冠生物量的破坏情况

树木受损直接导致城市绿地生态系统质量降低。树冠生物量损失率的评估结果表明,深圳市区树冠生物量总量较台风之前下降了8.44%,且中东部树冠生物量损失程度高于西部地区(图4)。中东部各行政区由于林地面积较大,并且植被受损情况较为严重,树冠生物量总量下降比例均超过10%;其中罗湖区(下降23.6%)和坪山区(下降24.6%)情况最为严重。东北部各行政区树冠生物量损失程度较轻;其中龙华区树冠生物量损失最小,仅较台风前下降4.2%。

图4 深圳市台风后各行政区树冠生物量损失率Fig.4 Biomass loss rates of administrative districts in Shenzhen City

4 结论与讨论

本研究以深圳市区绿地为研究对象,基于灾后实地调研数据,分析了台风“山竹”对深圳市区树木的破坏情况,评估了树木树冠生物量的损失情况,并进一步探讨了植被受损原因以及对深圳市生态系统修复、减灾工作的建议。

4.1 植被受损情况分析

4.1.1不同行政区、绿地类型受损情况分析

深圳市各行政区中,福田区、龙岗区和坪山新区的受损情况最为严重,特别是龙岗区,其受损情况明显高于周边行政区。这可能是由于台风“山竹”的北部进风口位于龙岗区,并且少有山地遮挡,导致进入龙岗区与坪山新区的风力较强;而这两个行政区地势较为平坦,内部低矮的工厂较多,帮助树木抵挡台风的高楼较少,因此树木倒伏和折枝现象较为严重。

各绿地类型中,公园绿地受损最为严重,这可能是由于深圳公园以山地为主,风力较大。调查过程中也发现,公园内风力强的山顶,主干折枝现象较多;山道斜坡较为陡峭的地方,树木受损程度较高;较大绿地边缘处的受损程度明显高于中心地带。而居民区对内部植被的养护管理得当,物业经常进行病虫害防治,且有高楼遮挡大风,因此其内部树木受损情况最轻。调查中也发现,居民区受损植被一般都处于其入口及穿堂风口,说明外围居民楼对内部植被有一定的保护作用。对于行道树来说,道路交叉风口处的树木明显受损,并且调查各处的受损原因不一。例如,部分行道树的树冠过于浓密,透风率低,致使“树大招风”,台风中被连根拔起;也有一些是由于修剪不当,增强了树木的顶端优势,使得树木的高度、冠幅与其根系分布不相适应,造成头重脚轻之势,易在强风下发生倒伏[1]。还有一个造成行道树倒伏的重要原因是硬化地表阻碍了行道树根系发育:大多行道树根部的透水面积较小,周边硬化地表使得根系水平与垂直延展均受阻(图5),固着力不足以抵抗强台风[28];同时,部分区域道路施工破坏一侧板根造成根系不平衡,比如本次受损的板根树种(小叶榕等)。

图5 行道树树坑面积与其受损程度之间的关系;树坑较小的行道树被连根拔起Fig.5 The relationship between heavily damaged rate and tree-pit area; uprooted trees in small pits in Shenzhen

4.1.2深圳市抗风树种

朱伟华和谢良生[5]对1999年9910号台风中深圳市行道树的受损情况进行了统计分析,发现红花紫荆、 芒果、 尾叶桉倒树是受损最严重的树种。吴显坤[9]对给深圳城市绿地造成较大破坏的 0103 号台风“榴莲”、0104 号台风“尤特”及 0606 号台风“派比安”灾害数据进行了统计分析,发现受损最严重的是洋紫荆、人面子、桃花心木、黄槐、大叶紫薇、白兰花、印度紫檀、吊瓜、南洋楹等。而本次关于台风“山竹”的调查研究显示,黄金榕、腊肠树、黄金榕受损严重。这种受损严重树种的差异可能与深圳市政府不断探索抗风树种以及更换易受损树种有关。

虽然本研究发现的台风中受损严重树种结果与之前的研究结果不完全一致,但与深圳市园林绿化抗风树种的推荐较为相似。本研究发现王棕、棕榈、鱼尾葵等棕榈科树木在台风灾害中保存较好,与吴显坤[9]推荐的深圳市抗风树种一致。此外,深圳内陆地区秋枫、阴香的受损程度较轻,其他研究也表明这两种乔木抗风性能好,是值得发展的树种[5]。因此,深圳市可以选择棕榈科、秋枫以及阴香等抗风的行道树种,更换受损程度较大的行道树。当然,行道树的选择,还需要综合考虑其他的生态功能,比如遮阴等。

4.1.3树冠生物量受损情况分析

台风对绿地生态系统最快最直接的干扰表现为台风期间的大量落叶和落枝现象[29]。本研究发现台风“山竹”过后,深圳市城市绿地的冠层生物量损失率达到8.44%。已有研究也表明,红树林在台风季节的月掉落物与风速之间呈显著相关,证实了台风干扰对绿地冠层的枝叶产生的机械损伤。而枝叶等树冠生物量的减少将直接影响到绿地为城市提供的生态服务功能。例如,研究表明台风登陆后的地区出现了一段时间的增温现象,这可能是由于台风损伤树冠后,失去冠层遮阴后增加的太阳辐射会导致温度特别是土温升高[30- 31]。

4.2 生态系统修复、减灾工作建议

深圳市政府对台风灾害极为重视,在采取相应工程技术措施应对的同时,于2000年立项研究深圳园林绿地防台风的减灾防灾策略,专门对绿化抗风树种的选择、不同种植养护方式的抗风性展开研究[9]。而本研究也为灾后市区绿地生态系统的恢复和减少风灾影响的绿地管理措施提供了依据。

(1)借助自然恢复和人为建设修复受损植被

受损植被恢复是台风后城市自然环境修复工程的必要环节,需借助植被的自愈能力、加强对生物物种的保护等措施来实现[32]。一是针对受损严重的行道树绿地和公园绿地,及时移栽、补种,并优化树种组成和养护管理措施,以降低今后此类灾害造成的损失;二是对于保护区内的林地,清理受损植被,扶正倒伏树木,以树木自然萌发再生过程为主要修复手段,并针对受损严重的地区适当进行补植补造。

(2)因地制宜、科学选择抗风树种

选择抗风的行道树种是降低台风灾害造成损失的重要措施[5,9]。本研究中不同树种受损程度的对比直接反映了其抗风能力的差异,这为今后城市道路绿化抗风树种的选择具有很强的指导作用。例如,沿海地区土壤软化,应适当种植具有良好支撑力和牵引力根系的抗风树种,如棕榈科植物、猴樟、七叶树等。城市内部行道树种可以在保持现有树种的基础上,适当替换掉抗风性较弱的树种,如黄金榕、腊肠树等。

(3)注重整体规划,建立防护林网络

深圳作为沿海城市,应规划建立从滩涂消浪植被带、海岸基干林带到荒坡防护林、城乡防护林网的大尺度、多系统、多层次复合型防护林体系。着眼于宏观尺度的海防林整体结构优化,充分发挥海防林防台减灾能力,使其综合效能最大化,最大程度地保障地区安全。

本次调查结果显示,南部沿海地区与北部进风口处植被受损严重,因此应在台风频繁登陆口建立防护林网络。其中,南部沿海地区已有368 hm2的红树林[9],今后需要通过适当密植红树林、拓宽种植带(宽度至少50—100 m)来提高红树林自身抵抗台风的能力[33]。

(4) 加强沿海地区树木防护

沿海地区台风灾害发生较为频繁,需要加强并及时更新护树架等设施,统一管理和规范要求,有效降低树木损失程度[5]。同时,本次调查发现,在台风来临前采取过防护措施的树木抗风性明显增强,基本无倒伏现象(图6)。

图6 深圳市台风“山竹”过后有防护措施的行道树Fig.6 The street trees with protective measures after Typhoon Mangkhut in Shenzhen

深圳市地处我国东南沿海地区,属于台风多发地带,探究台风对深圳城市树木的影响是十分必要的。经过此次台风“山竹”对深圳市树木损害情况的调查,发现深圳市区内树木受台风损害现象较为严重,且空间分布差异较为明显。在今后的城市绿化工程中,应注意根据绿化区域的地理位置和周边环境选择合适的树种,并进行合理的后续养护,以降低台风造成的损失。