“鎏金铜蚕”:丝路文化的见证者

摄影报道/张瑞芬

它是汉代开启丝绸之路最有力的证据;它是中国古代养蚕业、丝绸工艺发展的考证依据;它向人们展示了中、西方丝绸贸易的繁华景象,它是世界上独一无二的“鎏金铜蚕”。

2017年5月14日,国家主席习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中,提到见证古丝绸之路历史的“鎏金铜蚕”。一时之间,“鎏金铜蚕”迅速成为“陕西网红”。

“鎏金铜蚕”,汉代铜器,身长5.6厘米,腹围1.9厘米,胸高1.8厘米,全身首尾共计9个腹节,胸脚、腹脚、尾脚均完整,体态为仰头或吐丝状,制作精致,造型逼真。此种“鎏金铜蚕”是迄今国内首次发现的,被定为国家一级文物。

横空出世的丝路物证

这条“鎏金铜蚕”是不经意间发现的。1984年12月,汉中市石泉县池河流域谭家湾农民谭福全和儿子谭可宝在河水中淘金时,在沙坑里发现了这枚几乎和真蚕同样大小的“鎏金铜蚕”,周围还有若干枚五铢钱。这件铜蚕如成人小拇指般大小,上身略微弯曲,头部微微上扬,就像正要吐丝的样子。“交给国家就安心了。”谭福全拒绝别人高价收购坚持将它上交给国家,受到当地政府和群众的好评。此种“鎏金铜蚕”是西汉时期皇帝褒奖蚕桑生产的御赐奖品,非常珍贵。

△保存在陕西历史博物馆的“鎏金铜蚕” 供图/陕西历史博物馆

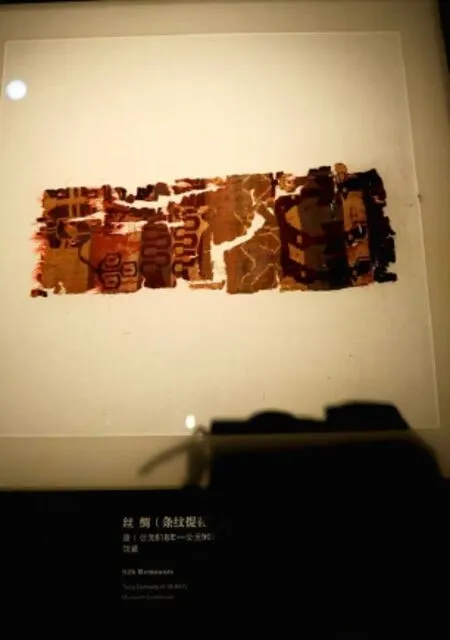

△唐代丝绸(条纹提花锦)。经锦是汉魏以来的传统技法,是用二层或三层经线夹纬的织法,形成一种经畦纹组织

鎏金铜蚕出土地:陕西省石泉县现收藏地:陕西历史博物馆藏品时代:汉代文物价值:国家一级文物

△中国邮政发行的“一带一路共赢发展”“鎏金铜蚕”邮票

地处汉江沿岸的石泉是西部第一蚕桑产业大县,被誉为“丝路之源,金蚕之乡”。自古以来,安康栽桑养蚕相沿成俗,绢帛织物早已出现。石泉县蚕桑生产始于商周,鼎盛于汉唐。据史料记载和文物考证,早在西汉时期,石泉就是中国蚕桑丝绸生产的重要产区和丝绸外贸商品出口基地,成为闻名天下的“蚕桑之乡”。

“鎏金铜蚕”的出土地谭家湾位于贯穿石泉南北的子午古道,而子午道是古代西域丝绸之路的源头之一。这见证了石泉之地是“鎏金铜蚕故乡”。

丰富多彩的丝路记忆

丝绸是中国自古以来享誉世界的著名交易品,陆上丝绸之路起源于西汉。汉武帝派张骞出使西域,开辟出一条以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。它的最初作用是运输中国古代出产的丝绸。

△在陕西历史博物馆,前来参观的小朋友驻足观看“鎏金铜蚕”简介

根据《安康县志》记载,安康所产土丝北出秦岭,经长安走向西域;南沿汉江,经汉口远足海外。“桑妇宵兴,农夫野宿”。联通中外的丝绸之路,得益于一代代开拓者们的无畏探索,名誉寰宇的丝绸制品,也归功于无数养蚕人的日夜辛劳。

西北工业大学余隋怀教授介绍,鎏金技术在古代已经相当成熟了,中国古人把金剪成碎片,然后用1比7的比例,用汞溶化了金,再用这个金泥涂在要镀的器物表面,使得我们现在看到的很多古代器物上面的鎏金工艺非常精彩。

“鎏金铜蚕”的出土,将陕西石泉县这一养蚕圣地的历史推前到汉代。据《石泉县志》记载,此地古代养蚕业就很兴盛,汉代的养蚕缫丝业达到高峰。大的作坊,均为官府经营,织工多达数千人,丝织品颜色鲜艳,花纹多样,做工极为精致。西汉丝织品不仅畅销国内,还途经西亚行销中亚和欧洲。中国通往西域的商路以“丝绸之路”驰名于世界。

陕西历史博物馆文保专家贺达炘说:这只“鎏金铜蚕”体量不大,通体长只有5.6节,惟妙惟肖,其中首尾个腹节清晰可辨,仅此一件,非常珍贵。这只铜蚕是丝绸之路在中外经济文化交流中纽带作用的标志,集中体现了中国古代养蚕缫丝技术和丝织品贸易在汉代中西贸易交流中的重要地位。

◁唐代丝绸(小团花文锦)

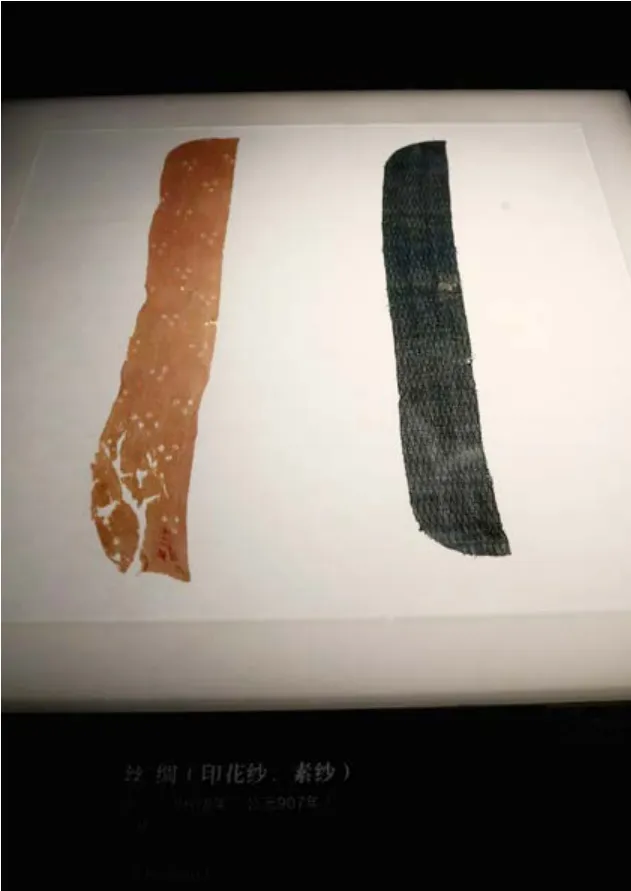

▽唐代丝绸(印花纱、素纱)

丝路文化的见证者和传递者

正如习近平主席所讲,古丝绸之路打开了各国友好交往的新窗口,书写了人类发展进步的新篇章。中国陕西历史博物馆珍藏的千年“鎏金铜蚕”,在印度尼西亚发现的千年沉船“黑石号”等,见证了这段历史。

让历史说话,让文物说话,传承祖先的成就和光荣、增强民族自尊和自信。今天,“鎏金铜蚕”躺在西安的陕西历史博物馆的展柜中,而从这个历史悠久的城市出发,横贯整个欧亚大陆的“丝绸之路经济带”正展现出无限的前景。