科教电影的叙事方式

何洪池

(四川文化传媒职业学院,四川 成都 611230)

从叙事学的角度来说,电影要呈现一个故事或者事件,就意味着要建构一个可以观看的叙事文本。对于电影来说,这个叙事文本首先面临的问题就是,叙述主体是谁?或者是谁来叙述?我们在观看科教电影时很少看到影片创作者出现在影片里为观众讲述科教知识,但是作为观众的我们似乎认为科教电影叙事文本是由影片的创作者来讲述的。所谓“叙述人”指的就是“一个叙事文本中给听述者讲故事的人”,电影的叙述者是作者和“人物”(描述事件、内容)的中介,同时也是连接观众和电影文本之间的纽带。对于科教电影的叙事方式的研究,也和其他的电影叙述人研究一样,在具体的影片中叙事方式作为电影具体故事文本的叙事机制,呈现出视角与人称两个层面的特征和功能。

一、叙述视角

科教电影作为一种电影类型,它不仅要面对观众、娱乐观众,同时还承载着传播科教知识、解疑释惑、启迪思想的功能。科教电影创作者如何把科教知识通过电影的形式呈现给观众,首先要处理的就是影片的叙事者和事件(科教内容)本身的关系,那么叙事者就必然会选择一种叙事手段,这种叙事手段首先体现在对事件(科教内容)的叙述视角选择上。荷兰当代著名叙述学作家米克·巴尔认为:“事件叙述总是要从一定的‘视觉’范围内描述出来,在故事中,素材成分常常以一定的观察点或观察角度表现出来,因此所呈现出来的诸成分与视觉之间的关系就称为聚焦。”笔者主要从三种不同的叙述视角模式来论述科教电影中常见的几种叙述视角。

(一)视角多聚焦模式

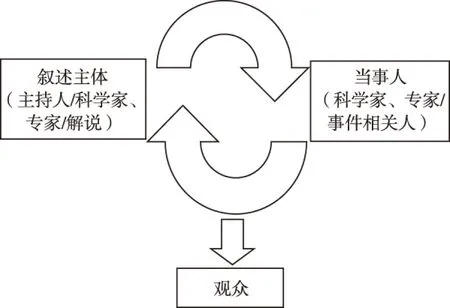

近年来,科教电视的发展非常迅速,不仅出现了专业、多样的科教电视栏目,并且各个专业科教电视频道也获得了长足的发展,在影视合流的大背景下也深刻影响了我国科教影视的走向。多聚焦模式在当下的科教电视节目中的运用特别广泛,例如《走进科学》《百科探秘》等。当然这种模式在科教电影中也可以经常看到,它是指“叙述主体”与多个“当事人”之间的不同视角之间的叙述,其视角一般在两个以上。

在这一模式中,最基本的视角转换就是多个“叙述主体”和“当事人”之间的转换,它们之间的关系和作用影响和构成影片的叙述者和叙述内容。“叙述主体”可以是主持人、科学家、解说以及记者等,而“当事人”可以是科学家、与事件相关的人(采访对象)等。在科教电视节目中运用这个模式经常会看到有演播室的主持人或者记者作为视角转换的中介,但是科教电影毕竟不同于科教电视的形态和构成,所以在科教电影中很难看到有演播室的主持人作为视点转换的中介,取而代之的可能是记者、解说或者根本就没有转换视角的中介。在这种模式中叙述主体是处于一种客观、旁观者的身份,对整个事件最大限度地知晓。但是,这种视角模式极易造成叙述主体与观众和事件的当事人之间不是平等的交流,即叙述主体的万能性,与观众形成的是一种仰视关系,同时,如果科教电影再过分地强调科学性,不注重艺术性和思想性的表达,那么,就直接给观众造成压迫性观影感受,致使科教电影传播效果的不佳。

在当下的科教电影中,如何避免这样的一种结果,改变我国传统科教电影与观众的仰视关系,或者在我国当前的科教电影中如何避免这样的一种普遍的状况,其出路只有一条,那就是合理妥善地处理好科教电影中科学性、艺术性以及思想性的关系,通过彰显科教电影的艺术性和思想性的表达,赋予科教知识生动、有趣的体现。在新世纪中国科教电影中可以分析、总结出这种模式的两种不同的类型,一类是如《徐老三的新房》这样的故事性科教电影构成;另一类是如《深渊——邪教的本质》《青春的颤音》的非故事性科教电影。

《徐老三的新房》由两个部分组成,前半部分是短剧形式,以故事片的形式呈现,影片把科学合理的建房观念通过故事片的表现形式展现出来;后半部分由“记者+专家+解说+采访农户”的专题形式呈现,这一部分透彻地剖析了为什么产生农村建房的诸多问题以及为什么要建房等。专题部分的视角构成是多样的,有解说、记者、专家、采访村民以及动画演播室中的主持人和“徐老三”。在整部影片中(后半部分)记者的提问与叙述和解说的叙事环节是整部影片叙事过程中最核心的部分。影片可以分为几个段落,在每一个段落叙述前记者都会提出与这一段落相关的问题,然后解说逐一阐述,同时再加之相应的专家和农民的采访。在影片中,记者通过采访的形式与专家和农户直接地接触,同时记者也对相应的内容进行阐述和叙述,记者在影片中的身份就是明确的叙述者(即转述影片解说的作用),而影片的解说则是大多数科教电影选用的解说词叙述“见物不见人”模式。

而影片中的建筑专家和农户作为被采访对象是影片叙述的构成元素之一,参与到整部影片关于农村科学合理建房的叙述内容中。不仅是《徐老三的新房》,《深渊——邪教的本质》《青春的颤音》这类科教电影也同样如此,在采用这一类叙述视点模式的影片中可以看到,影片中的被采访对象(特别是相关的“当事人”,例如《深渊——邪教的本质》中的受害者家属、《青春的颤音》的“学生”等)带有很强的感情色彩,并且这也是影片叙述以观众最直接最贴切的感受为基础的特定叙述视角。《徐老三的新房》中的人物(不管是故事片构成的演员还是影片后半部分的被采访的农户)对于整部影片来说带有很强的个性色彩,这些个性的“角色”让观众有很强的真实感和亲切感。就多聚焦模式在科教电影或者科教电视节目中的运用,其形式结构都大同小异,关键在于科教电影中包含的关于科学性、艺术性以及思想性的关系问题,怎样处理好这些关系直接反映在创作和影片的表达内容上。

在《徐老三的新房》中不管是记者、解说还是农户以及故事内容中人物的叙述和流露出来的情绪与感情以及相应的行为、语言于传统科教电影或者是科教电视节目中记者、主持人乃至创作者与观众之间存在着较大的距离。可以说,《徐老三的新房》这类科教电影弥补了解说、记者与观众距离较大的差距和俯视关系,并且影片的受众定位是广大的农民,所以取材于农村,拍摄于农村,其中演员(大多是由农民构成)的语言、行为、神态以及服饰等元素都带有农民色彩,使得观众可以在解说和记者、专家构成中最大限度地感知到影片传递的科教知识。

(二)视角有限聚焦模式

有限聚焦模式在现代故事电影和当下纪录片的叙事中经常可以看到,这一类的叙述模式主要是指以影片中(或影片外)特定的某个或影片中的几个人物作为叙事的视角而展开叙事。在科教电影中,单纯这样的叙述视角运用是不多见的,运用广泛的是在这种模式下形成的有明确特定“人物”的视角和影片解说的相互搭配进行叙述。

这种模式由于是以影片中特定“人物”的视角来开展叙事,就是以“亲身经历者”的身份来叙述影片所要讲述和介绍的科教知识,其出发点以及影片创作者对于科教内容的表现灵活度的层次和范围是无法和多聚焦视角模式相提并论的。换句话说,就是影片的信息量在叙事过程中会受到一定的限制,影片的叙述者并不是万能的或什么都知道,而作为影片中特定的参与者,“他”或者“他们”的叙述并不是整个内容(故事)涉及的全貌,而只是某一个或者某几个认识影片中全部内容(科教知识)的部分内容,或者只是从某一个或几个方面阐述和介绍科教知识内容,所以在传递的科教知识的深度和广度乃至自由度上远比不上多聚焦视角模式。但是通过解说词和特定人物视角的相互转换,在另一个方面使得其在亲近观众的程度上更加深入,可以让观众“感同身受”。

20世纪80年代,我国科教电影的第二次理论争鸣中,有了关于“淡化科学内容”和主观意识的强化的讨论,如果说多聚焦视角模式在形式上是一种多样性视角间的相互转换(传统科教电影对于这一模式也有运用),那么有限聚焦视角模式则是回归到“淡化科学内容”和主观意识的强化这两个方面(这里的“淡化科学内容”并不是消解科学内容的科学性而是增强科教电影的艺术性和思想性),这类模式的科教电影营造的亲近感和真实感都是多聚焦视角模式无法比拟的,观众在观影过程中与影片是一种对等的“交流”,甚至通过心理、情感、情绪的作用与影片中的“特定人物”进行身份的置换,把自己想象为影片中的“特定人物”,通过“特定人物”的视角认识影片所传达的科教知识。

影片《圆明园》是以意大利天主教传教士郎世宁以及英法联军随军牧师麦基的视角展开叙述的,影片一开始讲述的背景就是郎世宁留下的大量书信,即关于他50年来在中国、在圆明园的生活,紧接着就是郎世宁从意大利到中国来。影片中郎世宁与麦基既是影片的参与者、见证者,也是整部影片的讲述者、故事的推动者。郎世宁来到紫禁城却发现皇帝不在皇宫,而在畅春园;首次见到皇帝,皇帝正在处罚一个谋反的将领,后来陪皇帝观星象等;进入皇家画院,叙述皇家画院在圆明园建设中的作用;阐述雍正皇帝登基之谜、为雍正画像献画、雍正的勤勉以及后来雍正炼丹与离世之谜等;为登基的乾隆画像、主持大水法的修建、成为帝国高级官吏……影片的后半部分则是以随军牧师麦基的视角展开叙述,英法联军如何攻破大沽炮台、清朝以及清军的腐朽、攻入北京、皇帝出逃与洗劫圆明园、烧毁圆明园等。

影片通过两种方式凸显郎世宁和麦基的视角而展开叙述:一是影片中大量郎世宁和麦基出现或者是扮演的画面;二是影片中也有很多郎世宁和麦基亲身的叙述,这两种方式再加上解说的完美配合造就了影片在叙述表现上的成功。影片通过郎世宁以及麦基的视角叙述,一方面是影片创作者选择叙述视角完成影片叙事的一种方式,这是在影片的创作层面;另一方面这二者对于圆明园兴衰以及大清兴衰的认知视角也影响观看影片的观众对于圆明园兴衰以及深层次上清朝兴衰的真实认知。《圆明园》通过郎世宁和麦基的视角建构起来的叙事情景是以这二者的视角去看待圆明园以及清朝兴衰,当然对于圆明园的兴衰与清朝的兴衰历史学家、文学家乃至不同的人都有很多种解释;影片大多采用的是纪录片的纪实性手法,选取的有限聚焦视角并不是全知性的多聚焦视角模式,是在告诉观众这不是圆明园与清朝兴衰原因的全部,而是认识这个事件的方法、角度,即影片创作者所认识的视角和角度。

当然影片所要传递的也不只是这些,《圆明园》通过郎世宁与麦基这二者的视角使得观众从这两者的视角去认识圆明园以及所折射出清朝兴衰的原委,同时感受这二者所处的环境以及情景,使得观众在心理上倾向于这二者的认识和心理认同,其临场感和真实感都是第一种模式无法比拟的,给观众更深的感受和认识,使得观众更易于接受影片所承载的知识。

(三)视角外聚焦模式

在文学叙事研究中,这种模式是指:“叙述者严格地从外部表现一切;这样,他描述特定人物的行为或身体外表,但绝不描述人物的思想和感情。很显然,此时,叙述者关于特定的情境所告诉的少于一个或几个人物所(能够)知道和告诉的。”叙事学源于文学研究,然后逐步扩展到电影研究,其中研究最多最广泛的是对故事电影的研究。对于科教电影来说,外聚焦视角模式是有别于文学和故事电影中的外聚焦模式。其实,在科教电影中这种模式运用非常广泛,这种模式源自20世纪50年代我国科教电影创作借鉴的苏联模式,苏联模式的特征在上文已经阐述过,因为追求影片叙事的完整性以及对于影片内容科学性的强调,它表现出来的以旁观者的身份,冷静,客观,甚至有些呆板。

在传统的科教电影中对于自然科学类题材,如一些科学事件/原理、技术推广、科学人物的介绍常常采用这种模式,整部影片重在强调的是影片呈现内容的科学性,而相应的思想性和艺术性却被忽视了。在采用这种模式的传统科教电影中,我们经常可以看到影片中内容(科教知识)知识性的介绍既有浅尝辄止,即并没有表现得很深刻,或者说仅仅流于其表难以入内;也有一些非常专业的科教知识,但这些非常专业的科教知识对于普通观众的心理理解和接受来说是有很大差距的;再则,影片过度地追求科学性,使得影片表现的内容过于客观和冷静,这样的科教电影往往显得呆板、无趣,往往给观众的印象并不深刻,更不用说会深刻地影响观众的心理。

20世纪80年代关于科教电影的“传统”与“创新”的理论争鸣所谈论的内容,究其根本是从科教电影的三性(科学性、艺术性以及思想性)方面入手,这一类视角模式下的科教电影不仅是我国科教电影的主流,也是当下中国科教电影运用最为广泛的视角模式。但是新世纪中国科教电影通过处理好影片科学性、思想性以及艺术性的关系,呈现出的就是其内容和叙述富含思想和感情,使得影片展现出来的是在这一模式下与传统科教电影完全不同的观影感受。这样的影片很多,从早期的《崛起的第三金属——钛》《人口增长的代价》,到《宇宙与人》,再到《月球探秘》《变暖的地球》以及《气候变化与粮食安全》等。

《月球探秘》获第27届中国电影金鸡奖最佳科教片奖,在视角上该片和多数的科教电影运用了外聚焦视角模式。影片整个叙事信息都是通过解说展开的,但是该片却与运用这一模式的传统科教电影表现上有很大的不同,影片在展现科学性的同时,其思想性和艺术性被充分地呈现出来:首先,影片尽管是通过解说词把月球相关的科教知识传递给观众,但是解说却富含感情并且带有很强的情绪色彩,解说的语言直接影响观众,影片的思想性被展露无遗。其次,整部影片大量运用了悬念(设问式悬念),即故事化的创作手法。

“月球到底给地球生命做出过怎么样的贡献?给人类带来过哪些影响?人类在未来的漫长旅程中将如何利用月球?开发宇宙呢?”这四个设问式的悬念就是影片的整体结构,并且除此之外影片还有很多小悬念来引导叙事的展开(如,为什么月球有阴晴圆缺、月球有没有生命、有没有水、月亮周期和人生理的关系等),悬念的运用提升了影片的艺术性表现。除此之外,影片还运用了真人扮演、情景再现、大量三维电脑制作技术以及大气磅礴的音乐等综合性因素,这些因素充分展现的电影艺术魅力使得观众如身临其境,深深地作用于观众心理和情绪,进而改变了原有模式下传统科教电影无趣和中立、呆板的叙述方式。

新世纪中国科教电影在叙述视角上的选择与运用是多元的,而这样的选择是来源于科教电影创作者对于科教电影所传递的科教知识本身的科学性、艺术性以及思想性的整体把握,不管是哪一种视角模式——既是对于传统科教电影的继承也是对于传统模式的创新,在影片中就叙述层面来说,观众看到的不仅是单一的视角,也包括相应的叙事人称。

二、叙事人称

叙事视角和叙述人称是电影叙事中重要的构成内容,叙事视角说的是关于“谁看”的问题,而叙事人称呈现的是到底“谁说”的问题,看的是叙事的内容,说的是叙事的方式,二者是相互关联的。叙事人称指的是:“影片叙述人以明确的语法意义上的人称‘我’‘他’或‘你’的身份和语气来‘讲述’(呈现)故事。”当然对于电影叙事来说,不同的叙事人称在影片表现中身份的确立,对于整部影片所要叙述的故事的范围、语气以及可信度都是不同的。不同的叙事人称也影响到科教电影的叙述范围和科教知识的传播效果,我国科教电影一直以来比较常用的主要是第一人称“我”和第三人称“他”,由于针对的受众和功能作用的区别不一样,这两种叙事人称在科教电影中的运用没有如文学和故事电影中表现得那么复杂。总的来说,科教电影叙事人称的选择也是要根据科教电影创作者的创作和题材的需要,文中将从第一人称“我”和第三人称“他”两个方面来阐述科教电影对于叙事人称的运用。

(一)第一人称“我”

20世纪80年代,我国科教电影的理论争鸣既是对于新中国成立以来我国科教电影理论的一次大的总结和讨论,也深刻影响了我国后续科教电影的发展。不论是“科学性的‘淡化’”,还是“主观意识的增强”,就传统题材而言(自然、技术类,姑且不谈故事性科教电影)第一人称“我”的运用给人最直接、最直观的感受(感情与思想意识)。

第一人称叙述者“我”在科教电影中经常可以看到,“我”既作为影片的叙述人,同时也是影片中的一个特定的角色,讲述与“我”相关的科教内容。当然,第一人称“我”叙述同样也可以以画外音(旁白或者内心独白)的方式进行,即这类人称叙事一般分为作为目击者的叙述者和参与事件的主人公叙述者。第一人称“我”叙述是一种限制性很强的人称视角,采用这一类人称的科教电影打破了我国传统科教电影冷眼旁观、不带创作者感情的叙述,通过强调科教电影的艺术性和思想性,让观众获得更加接近于日常习惯的感知过程的理解方式。再则,第一人称“我”的叙事方式更有说服力,因为是以“我”的所见所闻为基础,让观众更加容易信服;同时它使得观众更容易地了解影片所要讲述的科教知识内容,而不是传统科教电影通过摄影机镜头逐个地去解释和介绍。

其实,早在20世纪60年代我国科教电影就出现了类似对于第一人称叙事者的探索,这个时期对于科教电影的科学性问题的强调是高于思想性和艺术性,所以呈现出来没有新世纪中国科教电影在思想性和艺术性上展现得强烈。如1961年摄制的《车床的喜悦》,该片是一部工厂管理方面的科学普及片,影片赋予车床人格化的特点,具有了人的情绪(喜怒哀乐),通过故事的呈现以及车床拟人化的构思,不仅介绍了车床保养的知识,而且还阐述了其中的科学道理。其次就是1965年摄制的《一支铅笔》,该片是一部儿童教育题材的影片,影片通过特技和动画的效果刻画了一个活生生的“小铅笔”,一支小铅笔从躺着突然站起来向影片中的小朋友介绍自己,打开自己的身体,告诉小朋友:“我的身体里是石墨和黏土做的,衣服是木头做的。我的衣服出在长白山,我带你们去参观……”到影片的最后小铅笔告诉小朋友们:“我是一支小铅笔,帮助小朋友来学习,轻轻地削,别浪费,细心地用,要爱惜……”这也是影片所要传达的主旨议题。“文革”与极左思潮的泛滥中断了我国科教电影对于第一人称叙事者运用的探索,同时“文革”结束后的几年第一人称叙事者传统科教电影也没有如故事电影那样大范围地发展。

《朱鹮》摄制于1987年,该片最大的特点就是通过第一人称“我”的叙述把其中蕴含的科学思想转变成一种触手可及的精神力量去感染观众。此类科教电影相较于传统科教电影,强化了创作者的自我意识,该片的创作者通过把自己心里不断产生的想对大自然倾诉的闪念作为影片的整个基调,把想和“朱鹮”对话的愿望变成一段朱鹮的自述,把朱鹮从春到夏不间断地筑巢这一独特的行为作为一条情节贯穿线。

影片分为三段解说,其中中间的部分就是朱鹮“我”的自述:“秦岭的冬天也是草木枯黄的,有一天,我们不约而同地来到这里……”“我记得这次聚会,我们男女长幼一共来了九位,称得上是盛会空前了。我们都穿着洁白的衣裳,心里藏着一个秘密,谁是我的意中人呢……”“还记得吧,当初产下的那四颗卵,如今只孵出两只鸟,另外两个呢?在出壳前死在蛋壳里了,有谁知道其中的甘苦呢。”在影片中以第一人称叙事是“朱鹮”的自述,赋予“朱鹮”一种有人格化特征;影片所表现的科教知识内容与叙述者“我”(朱鹮)之间是紧密联系在一起的,也可以说“朱鹮”人格化的特征展现的是关于“朱鹮”生命最本质的内容,叙述的是发生在“我”(朱鹮)身上的事情。影片通过采用“朱鹮”的自述,强调创作者对于朱鹮自身的理解、情感和认知,进而更以直接的语言、声音来感染观众,让观众的心理也深入其中,更易于对科教知识的理解和感情认同。

《朱鹮》的解说在语气上犹如吐露心声,会让观看者感到非常亲切和贴切,特别是影片中的主人公以“我”的叙述声音直接说出来时,这样的一种方式在感知听觉方面带有强烈的直观性,给人印象非常深刻,直接作用于观众的内心世界。纵观采用第一人称“我”叙述的科教电影,不管是《朱鹮》还是《圆明园》还是其他的此类科教电影,“我”作为叙述人与影片的创作者、观众保持着相对密切的感情与思想上的联系,这些特别亲近的联系有助于观众认同和理解影片所承载的科教知识内容,同时参与影片的叙事进程,乃至触发思考等。

(二)第三人称“他”

第三人称叙事的关系指的是被叙述对象的人称,第三人称“他”的叙述角度往往被称为传统的叙事角度。在这种叙述人称下,科教电影中叙述者不是影片故事或者叙述内容的组成部分。这类人称的叙述者在影片中如“上帝之手”,处于绝对的权威和全能地位,它可以随意转角度来开展叙事,同时也可以对任何被叙事对象进行心理和内心的描述,这也就是我们经常会看到的叙述者对于影片的“全知全能”。

在科教电影中这类叙述人称运用最为广泛,从我国20世纪50年代新中国成立之初的《农村卫生》《预防传染病》《工厂安全卫生》《苏长有先进砌砖法》到2013年金鸡奖最佳科教片奖影片《气候变化与粮食安全》,可以说这类叙述人称贯穿了我国科教电影发展的昨天与今天。

我国科教电影创作者在创作中运用这类叙述人称既有创作的传统(苏联模式的借鉴、继承与发展),也有科教电影本身的原因(科教电影的本质属性——科学性、客观性),也存在与特定历史时期人们的社会心理和时代特征的关系。在运用这类人称叙述的科教电影中,我们经常可以看到影片的叙述者既存在于叙述内容主体的内部(《轰击原子核的大炮——粒子加速器》《徐老三的新房》等),也可以存在于叙述内容主体的外部(“见物不见人”),但是这样的叙述方式存在的问题就是内容的深浅、叙述上情绪以及创作者的自我意识彰显程度的不稳定。与此同时,创作者过多地参与意识(极易造成知识型较强、叙述形式呆板无趣)也会造成科教电影传播的内容和观众之间的隔阂,不利于和观众平等地对话,极易造成叙述呆板无趣,影响观众的参与热情。

20世纪80年代的科教电影《崛起的第三金属——钛》《回声》《人口与经济》被认为在创作观念、手法以及结构方面突破了我国科教电影的传统模式。2000年的《宇宙与人》可以说是能与国外科教大片相提并论的中国科教电影代表,而这也是中国科教电影大片化的开端。该片向观众阐述了人类两个最基本的科学命题:苍穹宇宙和我们人类。正如影片导演忻迎一所说“天(宇宙)是怎么回事,人是怎么(演变)来的”。

《宇宙与人》作为正片第一次在影院放映,也开了科教电影作为正片在影院放映的先河。影片采用第三人称“他”进行叙述,影片的叙述者在幕后通过解说向观众传达叙事内容,并没有以具体的形态出现在影片中,这样的叙述者处于影片所要叙述内容的局外,作为旁观者,并且不受时空的限制,知道关于宇宙和人类发展的全部内容。运用这类叙述人称的影片在科教电影中占有很大的部分,影片的创作者处于一种全知全能的状态,用旁观者的身份冷静、客观地叙述语言叙述影片中的内容和故事。《宇宙与人》讲述的是关于宇宙与人类的关系,主题一定,相对应的内容是不变的,所以创作者在叙述上拥有很大的自由度,可以讲述与这一主题相关的150亿年物质和生命的演进奥秘。

再则,如大多数采用这一类人称叙述的科教电影一样,《宇宙与人》中没有一个固定的特定的叙述中心,不管是讲述宇宙大爆炸、核聚变还是人类的进化等,只是在“宇宙与人类演进”这统一的主题下的多方面、多内容、多角度的叙述。影片的创作者驾驭与这一主题相关的内容,其实在叙事内容背后呈现的是关于影片创作者、叙述主体以及观众三者的关系,观众观看影片自觉或者不自觉地跟着影片创作者的思路。在这一过程中,观众受影片潜移默化的影响,观赏影片的同时,心灵得到净化,心情得到愉悦,以及在感悟物质世界的同时,思想境界得到升华,精神世界得到净化,不断地融入影片、融入影片的叙事,观众的思想感情也随着影片的情绪而转移。