《泊庐医案》学术特色浅谈

蔡源媛 陈婷

摘要:《泊庐医案》是一部能充分反映汪逢春先生临床经验及学术思想的医案类著作,该书收录汪逢春先生普通门诊方案之有效者141例。其所录医案疾病多样且病证复杂;处方详载药用部位、产地及炮制要求,胶囊、中成药及鲜药使用次数颇多;暑湿温病的治疗亦颇有章法,辨证讲求舌色脉症互参,所用药物多为轻香宣解的轻灵之品;治病注重既病防变及病后调养。

关键词:《泊庐医案》;汪逢春;学术特色

中图分类号:R249 文献标识码:A 文章编号:2095-5707(2020)03-0064-04

Abstract: Bo Lu Yi An is a work with medical records, able to fully reflect Master Wang Feng-chuns clinical experience and academic thoughts. It includes totally 141 effective medical records treated by Master Wang Feng-chun in common outpatient plan. The medical records in this book are various in disease and complicated in disease symptoms; medical parts, place of origin and processing requirements are recorded in detail in the prescriptions, and capsules, Chinese patent medicines and fresh medicines are used a lot; the treatment of damp-warm diseases is also very systematic that it needs tongue color, pulse reflection and symptoms to conduct the syndrome differentiation, and most medicines are lightly fragrant, diffusing and releasing, with small dosage; the treatment focuses on the prevention of changes in the diseases and preservation after diseases.

Key words: Bo Lu Yi An; Wang Feng-chun; academic thoughts

《泊庐医案》为汪逢春著,诸弟子辑。章太炎先生说:“中医之成绩,医案最著,欲求前人之经验心得,医案最有线索可循。”汪逢春一生诊务繁忙,著书立言甚少,无以成一家之言。现存汪逢春著作有《泊庐医案》《中医病理学》[1]及《丸散膏方底薄》[2],唯有《泊庐医案》完整地记载了汪氏临证验案,是一部能充分反映其临床经验及学术思想的医案类著作。本文通过梳理《泊庐医案》[3]的学术特色,以期有助于总结汪氏的临证治法及用药特色。

1 作者简介

汪逢春(1884-1949年),字凤椿,名朝甲,吴门望族,儒而医也。先后师从吴中名医艾步蝉先生及著名御医力钧先生。天資聪颖,博览群书,焚膏继晷,精通《内经》《难经》《伤寒》及诸家[2,4]。悬壶于京师,慈惠仁心,高风亮节,与施今墨、孔伯华、萧龙友并称北京四大名医。时逢北京市医学讲习所第一班毕业典礼,弟子辑录其门诊验案,汪氏亲自出资刊印而成《泊庐医案》,以作纪念研讨之用。

《泊庐医案》最早版本为1941年出版的华北国医学院铅印本。在此之前,其中的部分医案曾以期刊连载的形式发表于《北京医药月刊》,如湿温李景熙案、腹痛张小姐案、类中南老先生案与关格田桂丈案等。

2 主要内容

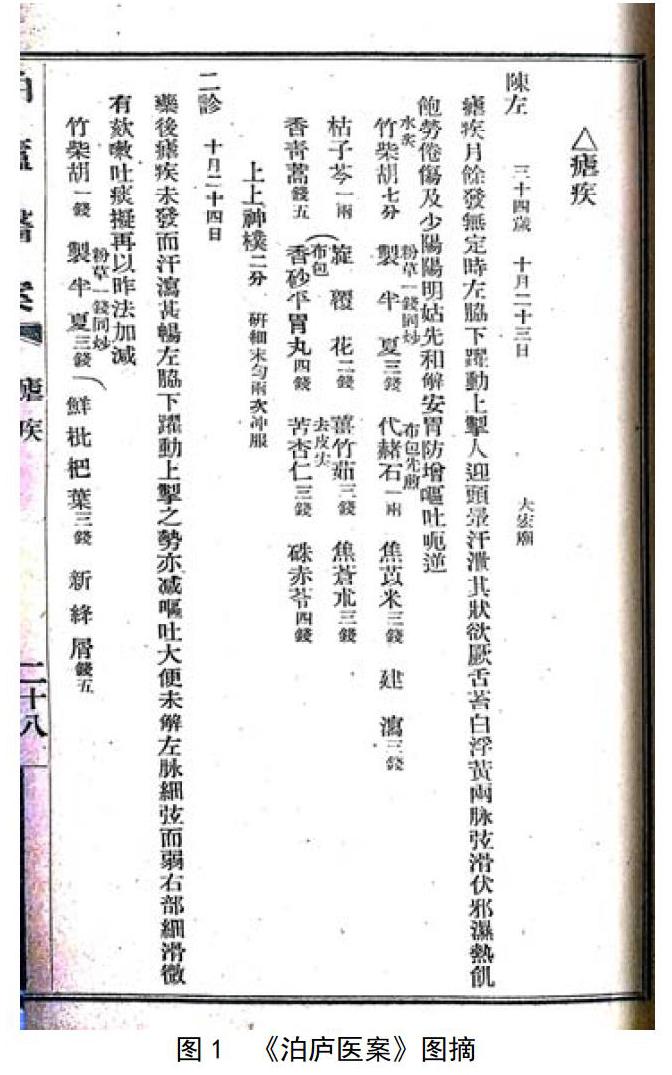

《泊庐医案》含有序及凡例各1篇,并列有目录,华北国医学院铅印本正文首页右下处附有编辑者名单。正文收录汪氏普通门诊所录方案之有效者共计141例,其中复诊案例居多,分为内、妇、儿三科。内科25种疾病,医案83例;妇科4种疾病,医案40例;儿科7种疾病,医案18例。每诊案例,首记患者之姓氏及性别,仅少部分医案记有患者的姓名,或未对性别进行区分。性别的记录,男者记为“左”,或记为“先生”;女者记为“右”,或记为“女士”;年少则记为“少爷”“小姐”。其次记录就诊时间,部分记有就诊地址。医案正文部分为患者的主证、病因病机、治则治法、方药、煎煮提示、服药方法及注意事项等。图1所示医案,其主证为“疟疾月余,发无定时”,病因病机为“伏邪湿热,饥饱劳倦伤及少阳阳明”,治则治法为“和解安胃”。同时提出需注意是否出现呃逆呕吐。患者处方中不仅记载药物药量及先煎、布包等提示,还记载特殊药物的服用方法,即神朴需研末匀两次服。

3 学术特色

3.1 疾病多样,病证复杂,不拘一隅

《泊庐医案》分类虽简,但所治疾病范围较广。据其目录共载有36种疾病,大致分为内、妇、儿三科。其中内科疾病,有属温病者,如暑湿、湿温、温病;有属肺系疾病者,如咳嗽痰饮、肺痈;有属脾系疾病者,如泄泻、痢疾等;有属肝胆疾病者,如肝阳头痛、黄疸;有属肾系疾病者,如关格、遗精等;还有传染性疾病,如疟疾。妇科疾病则涉及调经、胎前、产后及崩带;而儿科疾病多为传染病天花、水痘、痧疹及脾系疾病虫积、疳积等。

《泊庐医案》多为复诊案例,全书中复诊案例多达116例,复诊次数最多可达18诊。其复诊案例,多可体现药效及疾病的发展转归。此外,《泊庐医案》所收医案多为病证复杂的验案,体现在以下2个方面:第一,同一诊中病证复杂,如咳嗽痰饮冯先生案:头痛且晕,咳嗽咽痒,大便泄泻如沫,色赤气坠,舌绛,两脉细弦而弱,禀质虚弱,感冒留恋逆传入里。按:该案非为简单的邪气内侵,肺失宣肃,津液布化失常,而是体质虚弱,脾胃功能失常,又恰感时邪,正不胜邪,邪传入里,故为虚实夹杂之证,症状复杂。第二,同一案中疾病发展转归复杂多变,如吐血孙太太案:初诊时,自乳三年,忽然吐血盈口,痰中带红,形寒,左脉细弦滑数,右部濡细,舌苔白。在六诊时,虽吐血已止,而咳嗽尚未痊愈,食后中脘嘈杂,左脉弦滑,右部细濡。按:此为失血后之变证,患者伤血后,肺胃已虚,故见咳嗽与中脘嘈杂。

3.2 临证用药,颇具匠心

用药如用兵。《泊庐医案》所用药物颇为严谨,信息记录亦十分全面,其中包括药物、药量、用药要求、煎服顺序等。另外,煎服的药物与服用方法也有别于其他医者。

3.2.1 用药精确 《泊庐医案》多处可见对药物要求的记载,其对药物的精确要求可体现在以下两方面:第一,用药部位精确,如薄荷,薄荷叶长于发汗,薄荷梗偏于行气[5]。如暑湿吕右案:头晕目胀而两脉弦,解表时需清宣行气,则使用薄荷细梗;如咳嗽痰饮冯先生二诊:感冒之证更显,则使用薄荷叶。第二,用药产地精确,即使用道地药材,如疟疾王左案初诊中,使用西秦艽;又如产后梁右案中,使用绵黄芪。

3.2.2 注重炮制 《泊庐医案》处方中有不少明确炮制要求的记录,常常可见有去除非药用部位的要求,如去心、去毛、去尖,如虚劳王右案三诊中,金狗脊三钱,去毛;有明确辅料的炮制要求,如盐水炒、酒浸、姜汁炒等,如吐血孙太太案六诊中,肥知母钱五,盐水炒,七诊有南沙参三钱,米炒;有明确药物同炒的炮制要求,如暑湿杨右案初诊中,小枳壳五钱,苦梗一钱同炒。同时,处方中的药名亦带有明确的炮制要求,如湿温张右案四诊中,使用苏子霜;痹证黄右案二诊中,使用姜炒山栀。

3.2.3 喜用胶囊 《泊廬医案》常将贵重的、含芳香成分的、气味腥臭的、药力竣猛的药物研粉装入胶囊,以汤剂送服。此法有吸取西医长处之意,在当时可算是颇为前卫。如湿温张左案二诊,香犀角二分,白蔻仁二分,二味同研细末,小胶管装,匀两次药送下;虫积杨幼案六诊,落水沉香末一分,洋芦荟三分,二味同研细末,小胶管装,匀两次药送下。36种疾病中使用胶囊的有33种,使用频次为81次,使用范围亦颇广,且多用于暑湿、湿温与温病。所使用药物中,又以贵重及芳香开窍药物居多,用量极少,在一二分之间。温病重证,热扰心神,逆传心包,治以清热化浊、开窍醒神之品。此类药物,或贵重,入煎剂则用量较大;或有效成分易挥发,不耐煎煮,故装入胶囊服用最宜,使用较多。至于气味腥臭者,装入胶囊可掩盖其味;药力竣猛者,使用此法可缓和药性。

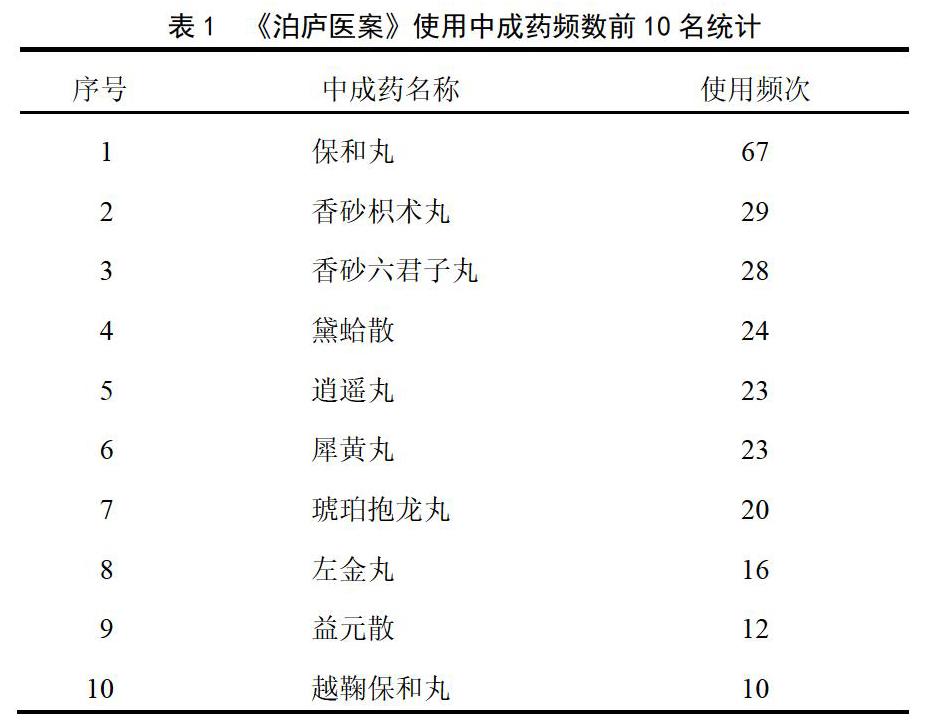

3.2.4 善用中成药 《泊庐医案》中常将中成药入煎剂,或与汤剂同服。常用中成药剂型有丸剂、丹剂和散剂。该书中所运用的中成药共计47种,使用范围十分广泛,其中保和丸、香砂枳术丸、香砂六君子丸、黛蛤散、逍遥丸和犀黄丸的用药频率较多(见表1)。中成药的功效也十分多样,有补益、活血化瘀、开窍、理气、平肝潜阳、清热泻火等。中成药与煎剂结合,两者之间相辅相成,既可增加煎剂的功效,又扩大了中成药的使用范围。

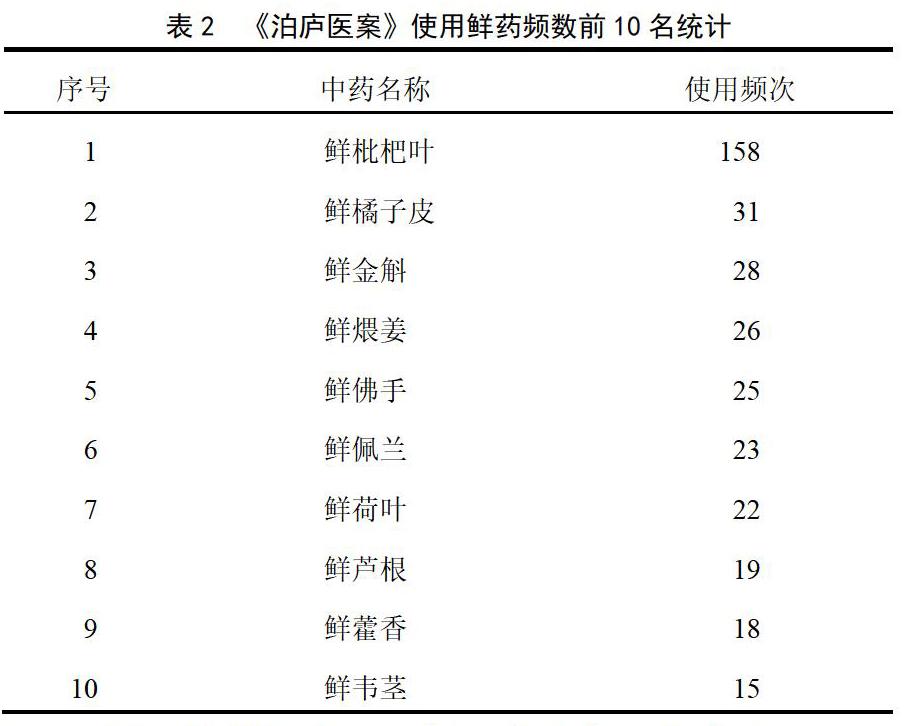

3.2.5 善用鲜品 药物的鲜品,有色鲜味纯、津充气足而性清灵的特点[6]。《泊庐医案》中,使用的鲜品种类共27种,既有药用也有食用之品,多属芳香解表及滋阴之药。其鲜品多用于暑湿、湿温、温病、外感疫毒及上焦疾病,但其他疾病,如胃病、关格、胎前等亦有使用鲜品者。常用的鲜药有鲜枇杷叶、鲜橘子皮、鲜金斛、鲜煨姜、鲜佛手等(见表2)。综合观之,《泊庐医案》使用鲜药,多取其解表行气之力强,芳香化浊及滋阴之效佳。

3.3 辨证暑湿温病,舌色脉症互参,治法灵活

《泊庐医案》暑湿、湿温、温病之治,必舌、色、脉、症互参,藉此判断病邪性质、部位、病势进退。如湿温李景熙案,初诊时身热六日,一身疼痛,大便五日未通,小溲色赤,舌苔白腻浮黄,质绛,左脉细小而滑,右弦滑而数,辨证为外感温邪。二诊时身热略退,左偏额上作痛,昼轻夜重,舌苔黄厚,口渴,小溲色赤,烦躁不舒,两脉弦滑而数,辨证为湿温挟滞,蕴蒸阳明,乃入里之象。五诊时身热将退净,大便通而不畅,舌苔黄厚且腻,质绛,头额痛掣,左偏脑部,两脉弦滑,辨证为湿热积滞与肝胆之热互相蒸腾。按:此为温热之邪由表入里之证。纵观三诊辨证,每次辨证的改变无不以舌、色、脉、症为参。一诊至二诊,辨证由外感变为蕴蒸阳明,其根据为舌苔由白腻浮黄变为黄厚,且口渴明显,两脉弦滑数亦较一诊明显。二诊至五诊,辨证为湿热积滞兼夹肝胆之热,其根据为偏头痛症状加重,且大便通而不畅,有肝胆气机不畅之象。

在治疗暑湿温病的立法上,注重三焦辨证,宣畅气机。汪氏弟子赵绍琴曾总结其师治疗湿温经验十法:病在上焦者,有芳香宣化法及芳香疏解法;病在上中二焦者,有芳香化浊法、轻扬宣解法、宣肃疏化法及轻宣清化法;病在中焦者,有辛开苦降法;病在中下二焦者,有宣化通腑法,泄化余邪、轻通胃肠法,泄化余邪、甘润和中法[7]。《泊庐医案》中亦有体现以上治法的医案,病在中上二焦者,如暑湿吕右案,其治法为轻宣清解;病在中焦者,如湿温邢左案三诊,其治法为辛香苦降。

此外,暑湿温病,用药皆轻灵。治疗暑湿温病,其主药、常用药多为轻香宣解之品,如青蒿、藿香、薄荷、桔梗、苍术、蔻仁、菖蒲等。且用量不大,多在三钱至五钱之间。

3.4 既病防变,注重调养

《泊庐医案》中有不少“恐有”“恐增”“增重”等字眼,有“既病防变”之意,亦体现出汪氏治病能熟知疾病的发展转归。如咳嗽痰饮任右案初诊:老年肺络有痿痹之状,肺痿不用,可致金破不鸣,故治以王海藏法,延久恐有失音之虞。又如虚劳蔡左案三诊:禀质太弱,阴分已伤,深虑淹缠涉怯,该患者禀质虚弱,心胆气虚,则易怯,又脾胃功能不佳,正气不足,无以抵御外邪,故恐疾病迁延不愈。

此外,医案中多有嘱咐患者注意休养、饮食忌口之处。如胎前董右案初诊,拟以安和中焦,宜乎静养,勿劳为要。又如痢疾唐孙少爷案五诊,拟再以调和阳明,以善其后,饮食仍宜慎之。这体现汪氏治病注重病后调摄,为免病情反复,亦为顾护脾胃,使正气得复。

4 小结

《泊庐医案》中所蕴涵的汪氏治病之法,用药特色,有不少值得学习借鉴之处,如复杂案例,疾病转归的病机分析,暑湿温病的治法及鲜品的使用;中药的精确使用,药用部位、产地及根据病证需要使用药物炮制方法;药物新用,丸散剂不仅可以单用,亦可加入煎剂配合使用,而贵重、味臭、易挥发的中药可采取西医的胶囊载药方式使用。此外,对于《泊庐医案》的研究,不仅需要宏观的整理总结,也需对微观的且对临床有指导作用的内容进行分析研究,如董贤慧等[8]探究《泊庐医案》中左金丸的化裁应用,又如处方中吴茱萸、黄连二药同炒的作用总结等。如此,方能不负汪氏著书以供研讨之意。

参考文献

[1] 周凤梧,张奇文,丛林.名老中医之路(第三辑)[M].济南:山东科学技术出版社,2015:71.

[2] 张绍重,刘晖桢.中医临床家汪逢春[M].北京:中国中医药出版社,2002.

[3] 汪逢春.泊庐医案[M].北京:华北国医学院,1941.

[4] 徐江雁.阐扬国医文化,重视人才培养,强调辨证论治——记京城名医汪逢春[J].北京中医,2006,25(9):527-529.

[5] 陈蔚文.中药学 第2版[M].北京:人民卫生出版社.2012:52.

[6] 胡小勤.《丁甘仁医案》中使用鲜药的规律与特点分析[J].中医药通报,2018,17(2):34-36.

[7] 郭翔如.汪逢春学术思想与临床经验研究[D].北京:北京中医药大学, 2005.

[8] 董贤慧,李宁,张鹏炜.汪逢春活用左金丸经验[J].河南中医,2016, 36(6):979-980.

(收稿日期:2019-11-08)

(修回日期:2019-11-28;编辑:魏民)