近40年洞庭湖澧水洪道冲淤演变分析

贺方舟,黎昔春

(1.湖南省水利水电勘测设计研究总院 洞庭湖研究中心, 长沙 410007; 2.洞庭湖水环境治理与生态修复湖南省重点实验室, 长沙 410007)

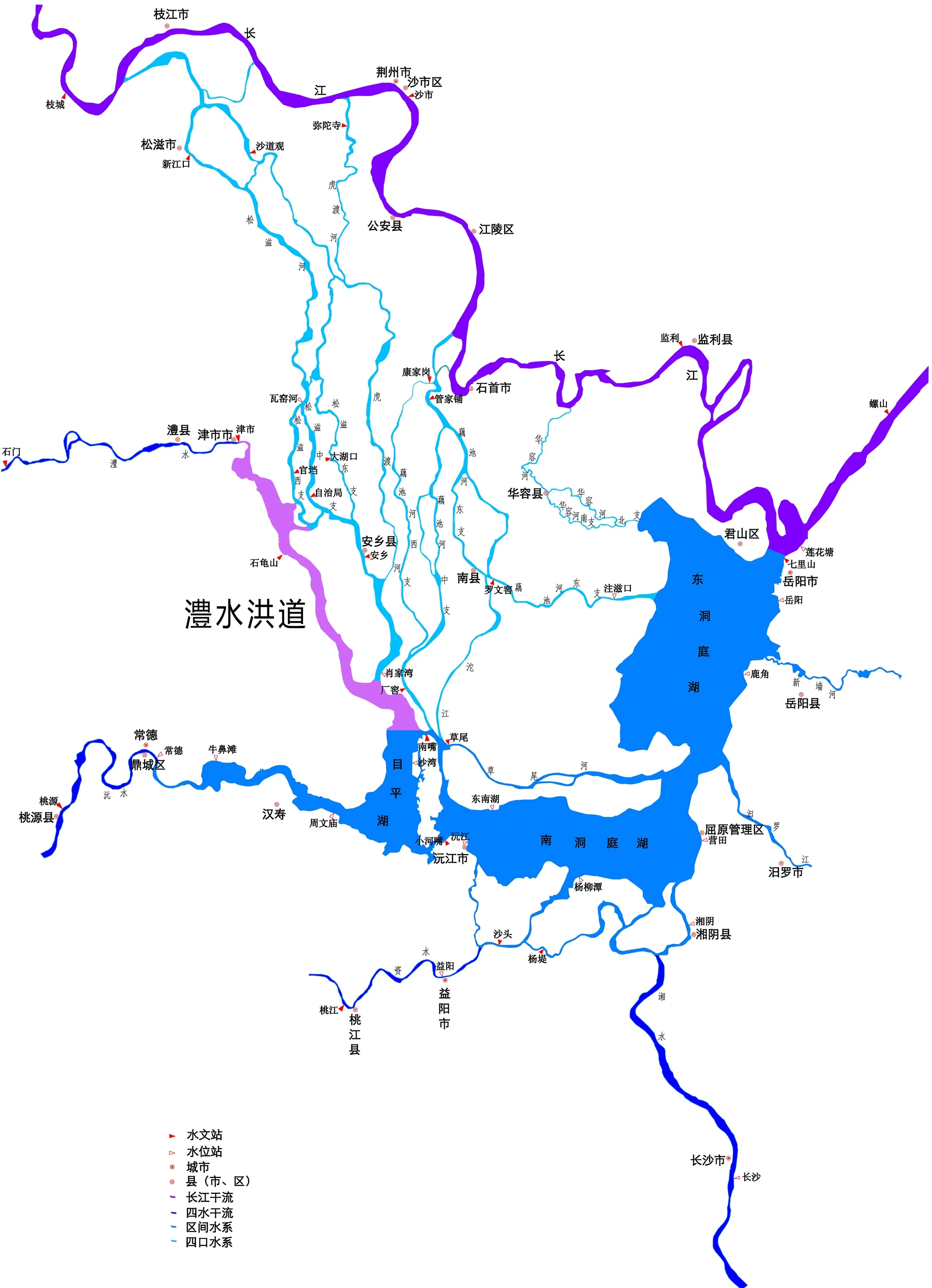

澧水洪道于1954年洞庭湖修复工程堵口并垸后形成,是澧水和松滋、虎渡河水进入洞庭湖的重要通道,也是松澧地区洪水调蓄和泥沙输移沉积的重要场所。洪道自津市市小渡口至目平湖入口柳林咀,全长77.11 km。澧水洪道在七里湖接纳松滋西支官垸河来水,并有松滋中支自治局河通过五里河与其相连,在肖家湾处与松虎洪道汇合后流入目平湖。

目前涉及澧水洪道范围的规划[1-4]中有关澧水洪道(含七里湖)冲淤定量分析和河道演变分析的成果较少。特别是长江上游三峡水库(2003年)和澧水上游江垭(1998年)、皂市水库(2007年)建设后,水利枢纽的运用改变了来水来沙过程,较大程度上促进了洪道冲淤演变、河势调整进程,其结果将对地区防洪格局调整带来了一定程度影响。

因此,分析研究澧水洪道冲淤部位、河道演变趋势、河势变化规律,为洞庭湖综合治理和松澧地区防灾减灾、水资源综合利用、水生态环境保护规划提供技术支撑是非常必要的。

1 基础数据及研究方法

1.1 资料系列

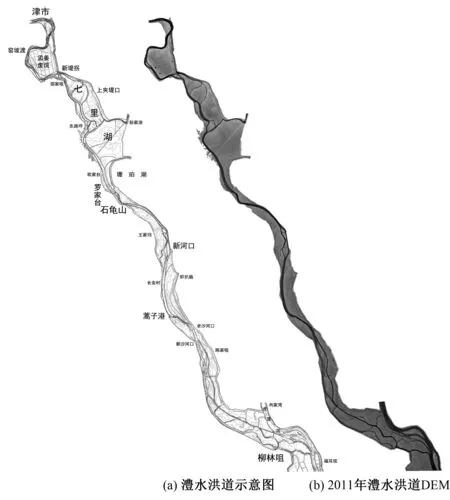

研究所用资料包括:澧水津市、石龟山,洞庭湖南嘴站历年实测水文资料。津市以下部分河段1975年、1985年、2018年和2019年实测地形纵、横断面资料,1995年、2003年、2011年1∶10 000水下地形数据(见图1和图2)。以及相关单位关于澧水洪道、松澧地区、洞庭湖的规划报告及研究成果等[1-5]。

图1 澧水洪道位置示意图Fig.1 Schematic diagram of Lishui flood channel

图2 澧水洪道及2011年DEMFig.2 Diagram of the Lishui flood channel and DEM in 2011

1.2 研究方法

1.2.1 槽蓄量计算方法

传统槽蓄量计算方法有断面法、输沙量法。基于这类方法,段文忠等[6]研究了1951-1988年洞庭湖区淤积分布;施修端等[7]对1956-1995年洞庭湖冲淤变化进行了统计分析;宋平等[8]研究了三峡建库前后洞庭湖泥沙输移和淤积特性。随着GIS技术的发展,通过计算机建立数字高程模型(DEM)并对模型进行空间分析,使槽蓄量的计算变得更加轻松和精确。王强[9]利用GIS技术,研究了长江河口段冲淤变化;邓吉秋[10]对目平湖1975-1995年泥沙冲淤情况进行了定量计算。

本文槽蓄量计算采用GIS方法,将1995年、2003年、2011年实测水下地形图数字化后,生成ArcGIS软件所需的不规则三角形格网文件(TIN),再采用面体积工具(AreaVolume Tool)对不同水位下河道容积和面积进行计算,从而实现对河道容积面积变化情况的分析。

1.2.2 冲淤点位定量分析

基于生成的1995年、2003年、2011年TIN文件,制作对应年份澧水洪道DEM模型,采用填挖方工具(Cut/Fill Tool),实现对澧水洪道各点位处的冲淤量计算,完成重点河段1995年至2011年间的冲淤变化定量分析。

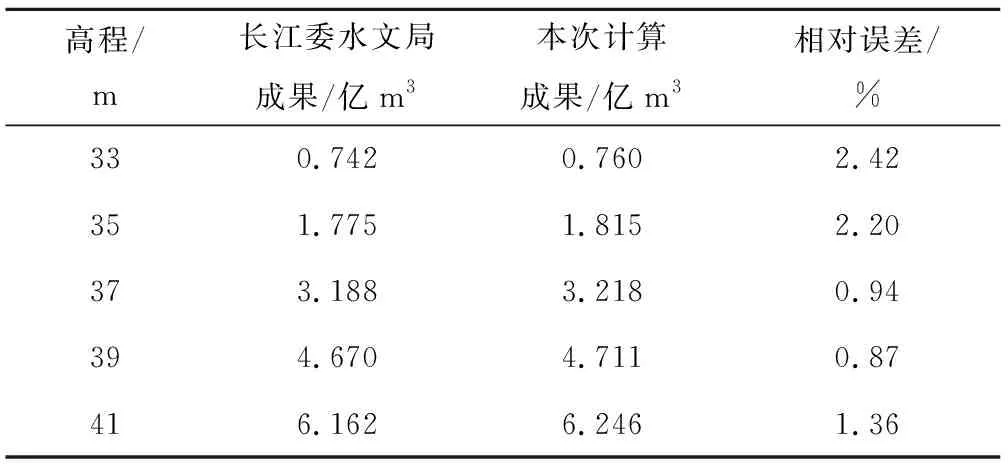

1.2.3 计算精度分析

为验证计算成果的可靠性,采用GIS工具计算了1995年七里湖各高程的面积容积,并与长江委水文局1995年七里湖面积容积成果[5]进行对比。考虑报告并未披露详细量算范围及计算手段不一致的影响(文献中[5]七里湖面积容积成果在纸图上使用电子求积仪量算得到)且最终数据相对误差在2.5%以内,可认为基于数字高程模型计算得到槽蓄成果及冲淤量变化成果是可靠的。表1为本次计算成果与长江委水文局成果[5]对比表。

表1 1995年七里湖静库容成果对比表Tab.1 Contrast of static reservoir capacity of the Qili Lake in 1995

2 澧水洪道冲淤分析

2.1 洪道槽蓄量变化

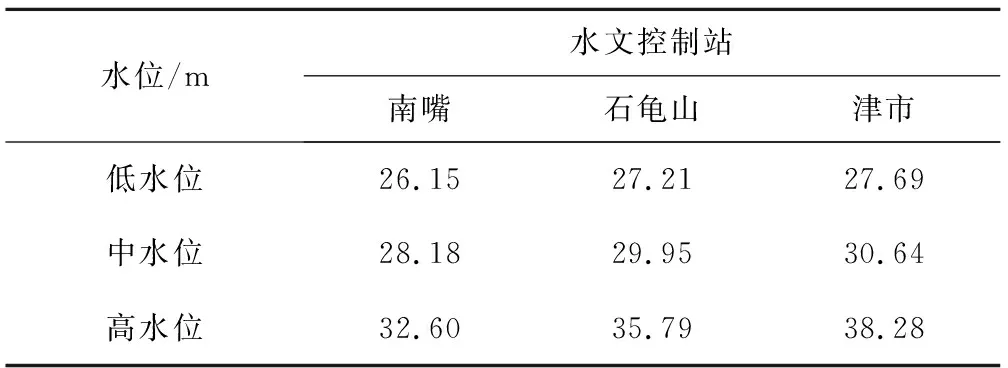

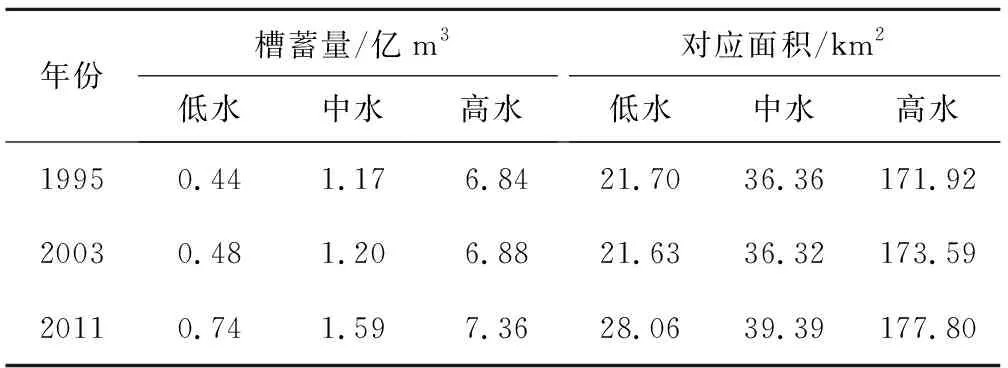

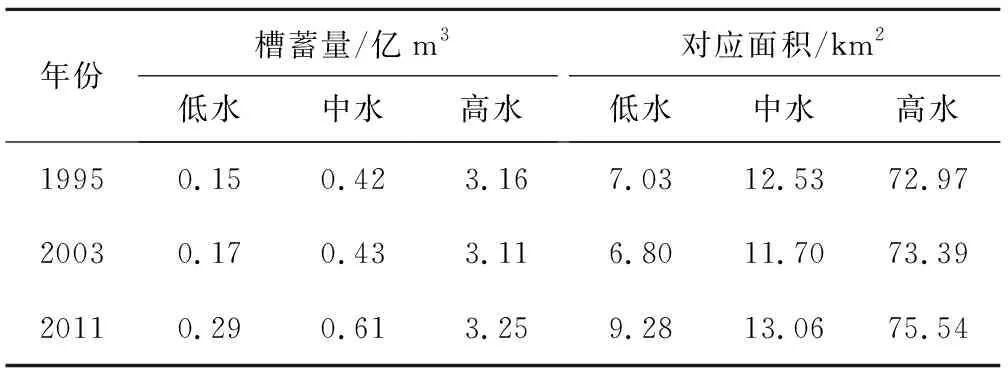

采用1.2节所述研究方法计算澧水洪道槽蓄量。统计津市、石龟山、南嘴站1981-2016年多年平均水位,多年平均最低水位、最高水位,按沿程距离内插得出其他断面各相应水位,以上述三水位作为澧水洪道各断面中、低、高水位值。表2为各测站多年平均最低、最高及中水位统计表,表3为各年份澧水洪道低、中、高水位下河道槽蓄量计算成果表。表4为各年份七里湖低、中、高水位下槽蓄量及水面面积计算成果表。1995-2003年澧水洪道各水位下槽蓄量均增大,中、低水位下面积略有减小。七里湖中、低水位下槽蓄量增大,高水位下槽蓄量略微减小;2003-2011澧水洪道及七里湖槽蓄容积和水面面积均增大。分析数据可发现1995-2003年间澧水洪道整体以冲刷为主,七里湖作为洪道的一部分则略有淤积。总体来看1995-2003年洪道中低水位下槽蓄量增大但对应水位下面积变化不大甚至略减,说明河道冲刷主要集中在中低水位下,中水位以上部分变化不大或略淤。2003年后洪道整体表现为冲刷。

表2 各测站低、中、高水位值表Tab.2 Low, medium and high water level values in each station

表3 不同年份澧水洪道低、中、高水位河道槽蓄量及水面面积表Tab.3 Channel storage and surface area of the Lishui flood channel with low, medium and high water levels in different years

表4 不同年份七里湖低、中、高水位槽蓄量及水面面积表Tab.4 Channel storage and surface area of the Qili Lake with low, medium and high water levels in different years

2.2 石门至石龟山河段冲淤量变化

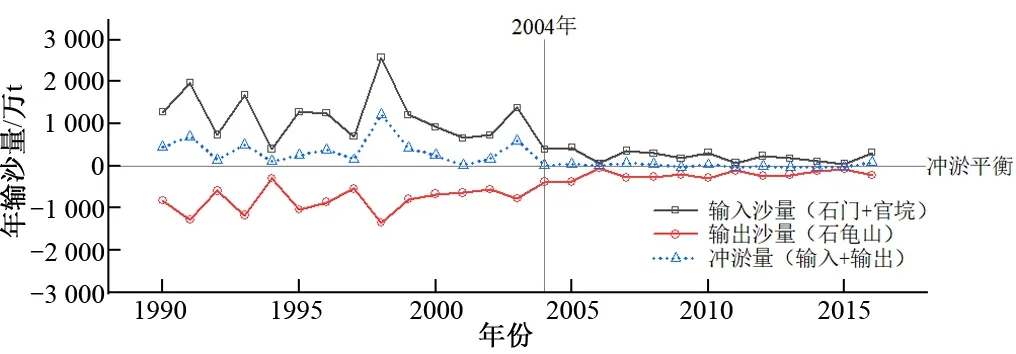

基于实测输沙率资料,采用输沙量法[11]计算澧水石门至石龟山河段1995-2011年间冲淤量。计算只考虑石门、松滋西支官垸站输入本区间的沙量和经石龟山站输出到区间外的沙量,不考虑七里湖通过五里河输入或输出到松滋中支的沙量。1995-2003年石门至石龟山河段累计淤积3 471.7 万t,其中石门站输入沙量3 913.9 万t,官垸站输入沙量6 784.6 万t,石龟山站输出沙量7 226.8 万t;2004-2011年石门至石龟山河段累计淤积144.6 万t,其中石门站输入沙量889.0 万t,官垸站输入沙量1 214.5 万t,石龟山站输出沙量1 958.9 万t。图3为1990-2016年本河段进出沙量变化图。可见2004年前本河段以持续淤积为主,2004年后河段基本保持冲淤平衡,且年际输沙量变幅远小于2004年前。其原因和澧水上游建库后水体含沙量减小及松滋口分流量减小有关。

图3 1990-2016年石门至石龟山河段进出沙量情况Fig.3 Sediment inflow and outflow from Shimen to Shiguishan in 1990-2016

2.3 重点部位冲淤变化特征分析

2.3.1 洪道冲淤变化简述

使用1995、2003、2011年DEM模型分析澧水洪道1995-2003年、2003-2011年冲淤厚度及分布情况。总体看两时段洪道淤积均集中在七里湖北部孟姜废垸和南部洲滩,洪道则集在七里湖出口罗家台至王家垱、蒿子港至四百弓河段洲滩及河岸两侧。其他河段则以冲刷为主或冲淤各半,淤积洲滩较为破碎。

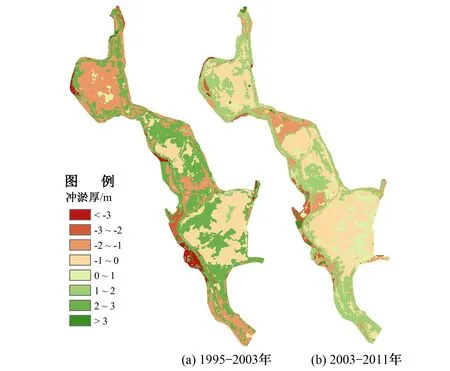

2.3.2 七里湖冲淤变化特征分析

图4(a)为1995-2003年七里湖二维冲淤厚度分级图,图4(b)为2003-2011年七里湖二维冲淤厚度分级图(图4红色色块表示淤积,绿色色块表示冲刷。为和1995年地形数据保持一致,2003及2011年DEM数据剔除了阳由垸外临河巴垸)。

图4 七里湖二维冲淤厚度分级图Fig.4 Two-dimensional scouring and silting thickness classification map of the Qili Lake

1995-2003年,湖泊主要淤积部位在七里湖北面孟姜废垸和七里湖南部松滋西支入湖口到五里河的洲滩,河道淤积集中在七里湖出口罗家台至石龟山的两岸洲滩处,七里湖中部上夹堤口到下夹堤口位置冲淤变化不大或略有冲刷。本时段湖泊总体以淤积为主,总淤积量为0.04 亿m3。其中湖泊淤积部位淤积量为0.55 亿m3,淤积面积42.80 km2,占湖泊总面积的52.6%,平均淤厚1.29m;湖泊冲刷部位冲刷量0.51 亿m3,冲刷面积38.54 km2,占湖泊总面积的47.4%,平均冲刷1.35 m。

2003-2011年,七里湖观音港以下至罗家台以上范围内洲滩整体淤积,湖泊中部上、下夹堤口河段洲滩也出现淤积,湖泊出口罗家台以下河道则整体冲刷。本时段湖泊总体以冲刷为主,总冲刷量为0.11 亿m3。其中湖泊淤积部位淤积量为0.40 亿m3,淤积面积42.98 km2,占湖泊总面积的52.8%,平均淤厚0.93 m;湖泊冲刷部位冲刷量0.51 亿m3,冲刷面积38.36 km2,占湖泊总面积的47.2%,平均冲刷1.33 m。

2.4 冲淤成果数据讨论

本文2.2节中采用输沙量法计算了石门至石龟山河段冲淤量情况,可知该河段1995-2003年淤积3 471.7 万t,2004-2011年淤积144.6 万t。而3.3.2节中基于DEM的地形法计算1995-2003及2003-2011年冲淤成果表明,津市小渡口以下至石龟山河段,1995-2003年淤积600 万t(0.04 亿m3,按1.5 t/m3折算,下同),2003-2011年冲刷1 650 万t(0.11 亿m3)。冲淤成果出现差异有以下原因:一是测算范围不同:地形法未计算澧水石门至津市、松滋西支官垸至七里湖河段冲淤情况;二是输沙量法未考虑七里湖通过五里河与松滋中支交换的沙量;三是20世纪以来澧水洪道偷采河砂现象的存在且每年采砂量无确切数据。四是地形法数据精度误差的影响(特别是在人类活动频繁的堤防、山坡附近高程变动较大)。考虑上述原因的客观存在及两种方法的冲淤成果基本在同一量级,故本文仍采用地形法计算成果。

3 河道演变分析

3.1 澧水洪道平面变化

澧水洪道流路复杂,主洪道自津市往下先紧贴左岸往南,至江湾处分为两支,主洪道折向西南紧贴右岸堤防流入七里湖。河道在七里湖南部东路坪处汇集松滋西支来水,在罗家台附近汇集松滋中支五里河来水后继续往南,经石龟山后折向东后流路变得蜿蜒,河道在新河口紧贴左岸,至蒿子港处又紧贴右岸,至老沙河口短暂折向左岸后又立即往南贴向右岸。主河道在陈家咀附近分为两到三汊,汊道之间有沟汊相互连通,流路总体靠洪道中部偏右,至柳林咀处部分沟汊连通北边肖家湾松虎来水,主汊道则继续往东在福尔垸处和松虎洪道汇合后流入目平湖。1995-2011年17年间澧水主河道虽有冲深偏移,支汊淤积或冲淤交替,但河道平面摆幅不大,没有主、支汊换位,裁弯取直等演变情势,流路相对稳定。

3.2 河道纵断面高程变化

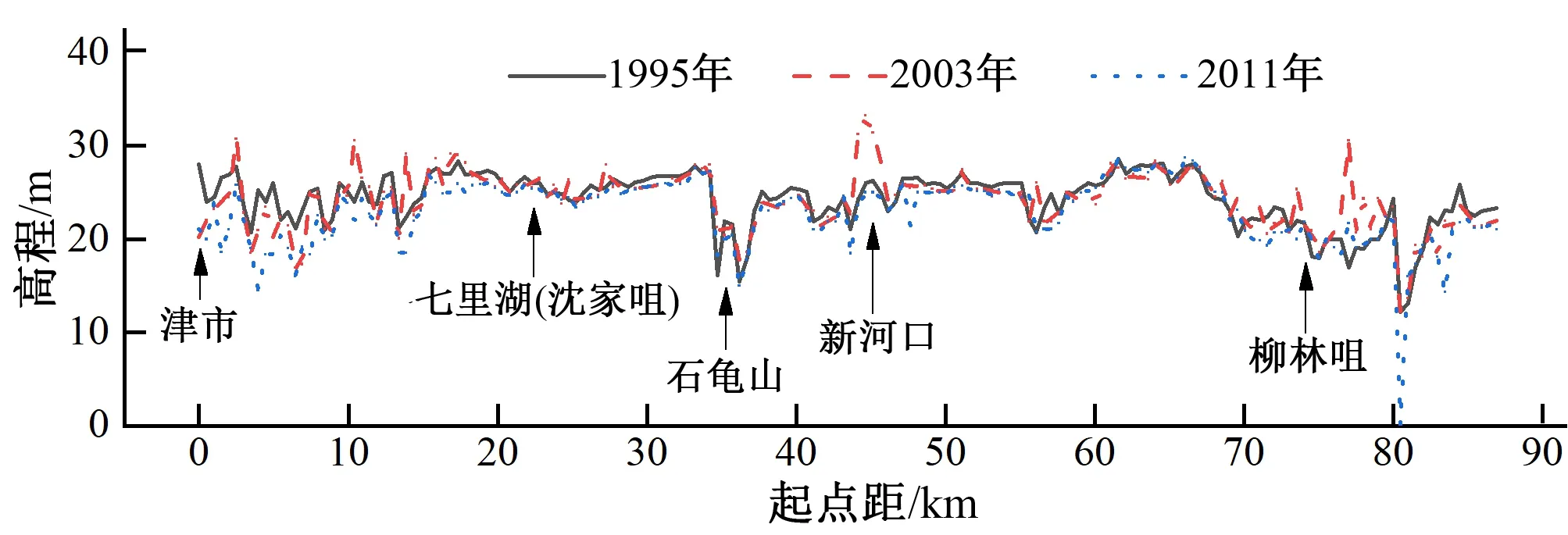

采用ArcGIS中水文分析工具提取河道1995、2003、2011年深泓线,统计深泓线平均高程,分析1995-2011年澧水洪道纵断面高程变化。图5为1995-2011年澧水洪道深泓线高程变化情况。1995年深泓线平均高程24.25 m,2003年深泓线平均高程24.19 m,1995-2003年8年间累计冲深0.06 m,年平均冲深0.007 5 m;2011年深泓线平均高程22.94 m,2003-2011年7年间累计冲深1.25 m,年平均冲深0.18 m。

从洪道沿程看,津市往下20 km至七里湖沈家咀附近河道深泓冲刷下切较快,除部分河段在1995-2003年间出现淤积高程增加外,大部分河道均持续冲刷。沈家咀至新河口上游河段、新河口下游至柳林咀上游5 km处河势较为稳定,深泓高程略有降低。澧水洪道在新河口处自东北向西南方向分为两道流路,流路之间又有沟汊相连,上游来水顶冲左岸加之流路水流分散导致洲滩冲淤变化较快,这可能是1995-2003年新河口处深泓高程急剧增大后至2011年又恢复正常的原因。柳林咀处是澧水洪道与松虎洪道汇流河段,水流分散洲滩发育,主流路存在交替变化,从深泓线高程变化来看反映在与其他河段相比深泓高程沿程变幅较大。

图5 1995-2011年澧水洪道深泓线高程变化Fig.5 Height of thalweg in the Lishui flood channel(1995-2011)

3.3 典型横断面冲淤变化

3.3.1 测站断面变化

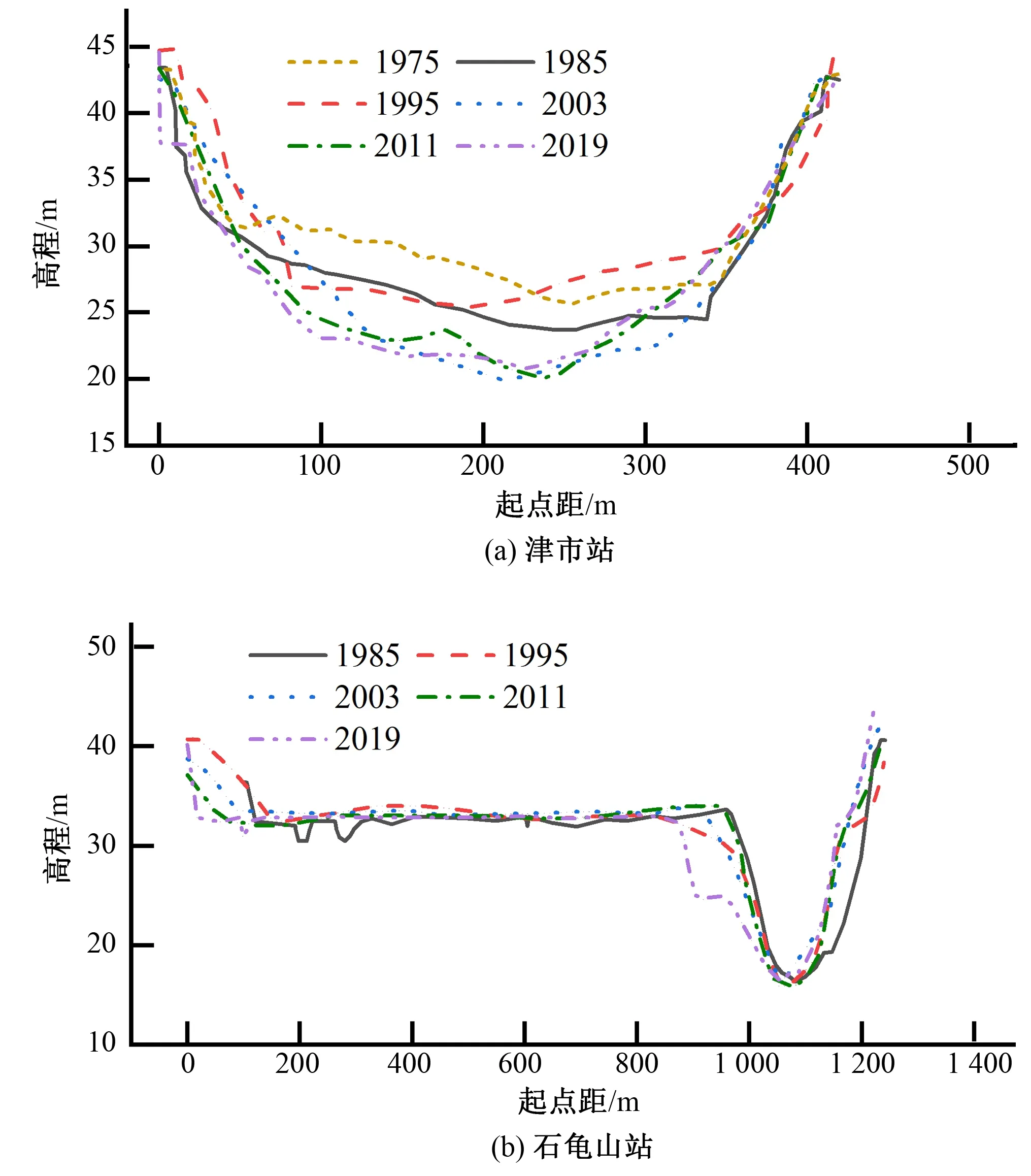

图6(a)为津市水文站断面冲淤变化图。津市站是澧水进入西洞庭湖前的控制站,河道横断面呈“U”型单一断面,1975-2003年间河道断面整体冲刷,深泓线从右略往左移动。1975-1985年冲刷范围主要集中在33 m以下高程,冲刷深度2.1~2.7 m不等。1985-1995年河道略有回淤,1995年之后转入冲刷,冲刷范围集中在左岸30 m,右岸38 m以下范围,深泓冲刷深度达4.9 m。2003-2011年,断面总过水面积变化不大,深泓摆动不明显,但中水位下河道左岸冲刷而右岸淤积。2011-2019年间断面略有冲刷,深泓摆动不明显。

图6(b)石龟山站水文站断面冲淤变化图。石龟山站是七里湖来流进入澧水洪道的控制站,河道顺直微弯,断面为复式断面,主河槽紧贴右岸。1985-1995年主河槽右侧高程范围20~34 m处泥沙淤积,深泓略向左移。河滩上的一些沟槽汊道被泥沙淤满。1995-2011年断面总体稳定,仅主河槽向左岸滩地过渡处有冲淤交替现象出现。2011-2019年主河槽左侧出现较大范围的崩退,高程在24~34 m之间,滩地高程变化不大。

图6 津市及石龟山站河道断面冲淤变化Fig.6 Scouring and Silting Changes of Jinshi and Shiguishan Channel Section

3.3.2 七里湖断面变化

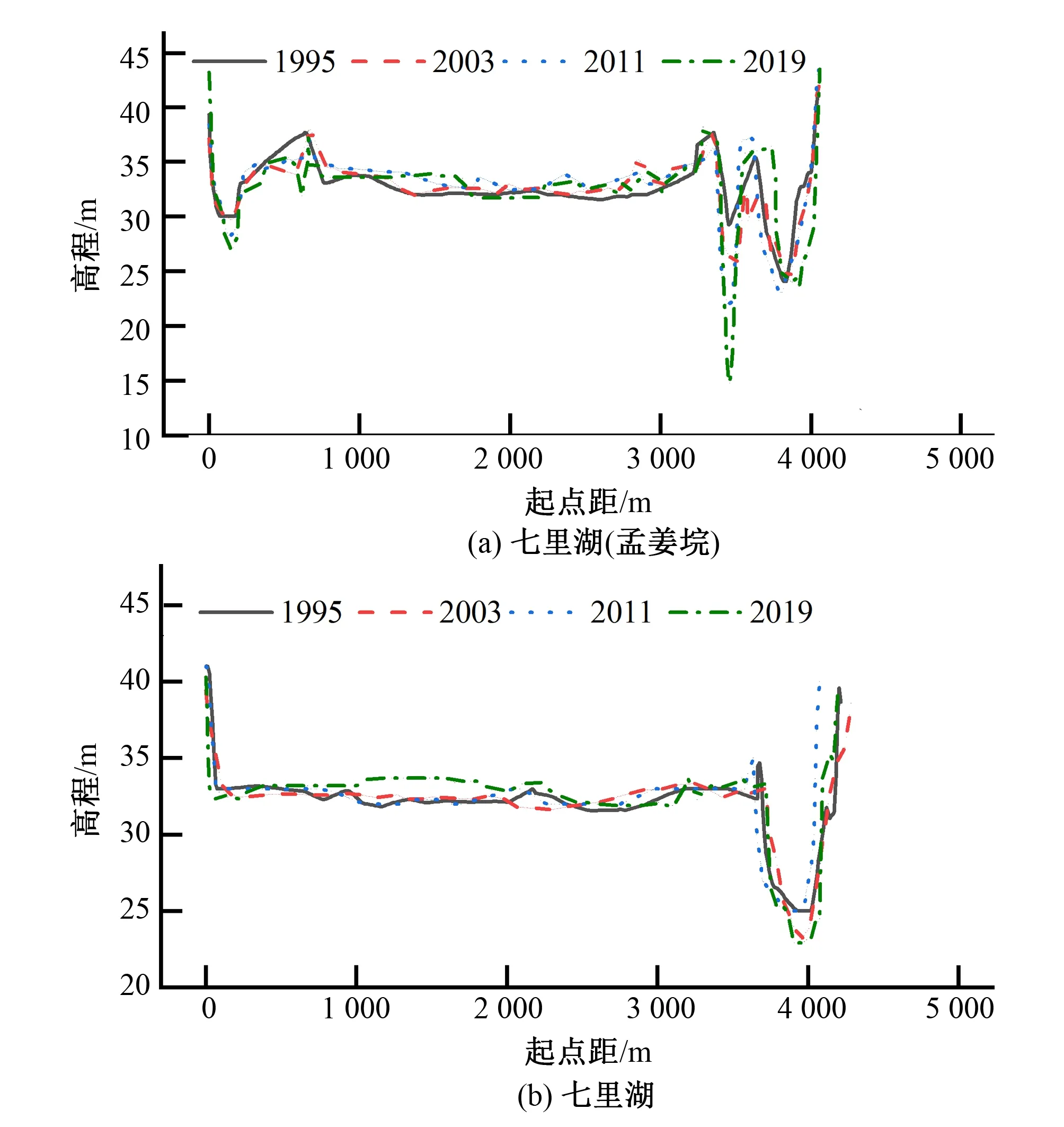

七里湖是澧水和松滋河来流在西洞庭湖的主要调蓄场所。澧水自津市小渡口后往南进入七里湖后分为左右两汊,右汊道为主河槽。两汊道过孟姜废垸后汇合后又分为左右两汊,中间还有小汊道互相联通。左汊往南过九垸林场后与松滋西支联通,继而折转向西南于陈迹坪处和右汊汇合。孟姜垸废除后仅扒开部分堤防,使澧水大水时河水能进入堤垸调蓄,但南北向基本不过水。由图7(a)可见1995-2019年间孟姜废垸内断面高程持续增加,这是澧水高洪水带来的泥沙淤积在此所致。断面左汊1995-2003年变化不大,2003-2019年冲刷约3 m;断面右汊部分位置自1995年始出现持续冲刷下切,累计最大下切深度达15.2 m。

图7 七里湖(孟姜垸)及七里湖河道断面冲淤变化Fig.7 Scouring and Silting Changes of the Qili Lake (Mengjiang polder embankment) and the Qili Lake

澧水两汊道于陈迹坪汇合后,洪道断面转为主河槽贴右的复式断面。图7(b)为七里湖中部典型断面,断面1995-2019年间主河槽冲淤交替,深泓位置变化不大,而滩地淤积较为严重,最大累积淤高达1.9 m。

3.3.3 其他典型断面变化

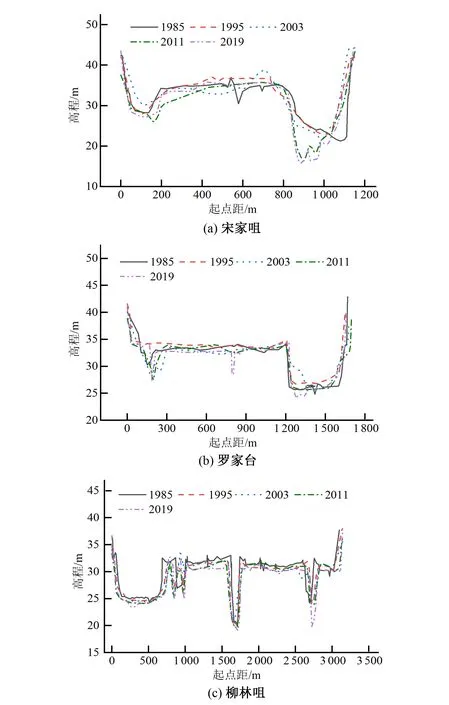

图8(a)为七里湖宋家咀河道断面变化情况,河道分为左右两汊,右汊为主河道,左右汊道平面形态均顺直。1985年来右汊深泓从江湾贴右岸转向左岸,2011年后深泓移动停止。1985-1995年深泓左摆近100 m,原深泓位置淤满后不再变化。2003-2011年右汊河道下切剧烈,下切河宽达160 m,最大下切深度达8.2 m,2011年后河道冲刷下切速度减缓。断面左汊及滩地则冲淤交替,至2019年止总体呈冲刷趋势。

图8(b)为七里湖罗家台河道断面变化情况,左汊为七里湖沟通松滋中支的小汊道,右侧为澧水主河槽。1985年以来右侧主河槽较为稳定,基本呈矩形断面,仅在1995-2003年河道靠左岸滩地30 m高程处存在小部分冲淤变化。左汊道及滩地则冲淤交替,2019年较1985年对比总体略有冲刷。

图8(c)为澧水洪道与松虎洪道合流处柳林咀断面变化情况。河道总体分为左中右三汊,左汊为松虎洪道入目平湖的主河道,紧贴澧水洪道左岸堤防。中汊和右汊为澧水河槽,其中主河槽为中汊一支。1985年以来此断面形态稳定,左汊松虎洪道略有冲刷,中汊深泓高程基本不变,仅中水位断面宽度略有增长。右汊到河槽1985年后略有右移,2011年后河槽下切约3 m,但平滩水位下断面面积变化较小。

图8 宋家咀、罗家台、柳林咀河道断面冲淤变化Fig.8 Scouring and Silting Changes of the Songjiazui, Luojiatai, Liulinzui Channel Section

4 结论与建议

基于建立的各年份澧水洪道DEM,文章分析了澧水洪道槽蓄量变化、冲淤变化情况、典型断面变化等,得到以下结论:

(1)1995年以来,澧水洪道槽蓄容积和相应水面面积均有所增长,洪道2003-2011年增长速率较1995-2003年大。七里湖1995-2003年槽蓄量略有减小,中水位以上的淤积量大于中水位以下的冲刷量。2003-2011年七里湖转淤为冲,槽蓄量整体增大。

(2)1995-2011年七里湖各位置冲淤分布不一,2003年后七里湖洲滩普遍淤积。1995-2003年七里湖淤积0.04 亿m3(约600 万t);2003-2011年七里湖冲刷0.11 亿m3(约1 650 万t)。

(3)澧水洪道深泓整体下切,1995-2003年平均深泓高程合计降低0.06 m,2003-2011年平均深泓高程合计降低1.25 m。上游水库的运用加快了河道冲刷下切速率。1995年来津市至七里湖沈家咀主河道冲刷下切较快,沈家咀至新河口上游,新河口下游至柳林咀上游河势稳定,新河口河段及柳林咀下游河道具有较强的演变趋势。

(4)津市水文站断面1975年来整体冲刷下切,石龟山水文站断面1985年来断面总体稳定。其他断面洲滩普遍淤积,河槽普遍冲刷。

随着三峡工程及澧水上游江垭、皂市等水库运用,人类活动对上游来水来沙的调节将使澧水洪道整体由淤积向冲刷转变,未来较长时间洪道将存在较强烈的演变趋势,需要加强观测和采取相关预防措施。

(1)澧水洪道津市至新沙河口河段主河道紧贴堤防,建议加强观测及防控措施,必要时抛石护岸或修建河工建筑物,严防清水淘刷堤脚引起崩岸险情。

(2)新河口河段存在较强的摆动趋势,对航运带来不利影响,需加强河道断面变化观测工作,采取必要的河势控制工程。柳林咀以下河段沟汊密集,未来有较强的演变趋势,可考虑疏挖现有主河槽、堵塞部分沟汊使中水归槽,中低水位下澧水、松虎洪道分离,达到稳定流路的目的。

(3)洪道冲槽淤滩演变将给生长在洲滩的芦苇等阻水植物提供良好生境,未来在高洪水时这些植物将严重影响洪道行洪,加剧沿岸防洪压力,建议采取措施严防苇柳蔓延并开展一定的除柳扫障工作。

□