漫步爱尔兰国家美术馆

金莹

一

盛夏的都柏林并不热烈,城市的氛围和节奏完全受雨的控制。偶尔露脸的晴日阳光在带来奇幻彩虹之后便稍纵即逝。都柏林的雨颇有层次感,但即便是微微濛濛的细雨也会捎来骤降的温度。我们从位于威尔士的霍利黑德(Holyhead)搭渡轮进入爱尔兰岛,都柏林是第一站。整座城市被流经市中心的利菲河(Liffy)一分为二,十几座桥梁将两岸连接。原本预订的酒店位于半便士桥旁,恰逢周末,遇上了旅途中的第二例酒店跳单。也许一切都是最好的安排,我们找到了一家民宿。房子很大,三室两厅,白色欧式装修风格,有鲜花、有壁炉,过道里还装饰着戈雅所绘《安东尼娅夫人》(Do?a Antonia Zárate)的复制品(原作藏于爱尔兰国家美术馆)。热情的主人同时经营着楼下的莫洛酒吧(Molloy),她告诉我们房客享受对折优惠。酒吧是爱尔兰人的公共空间,温暖而放松,尤其在每一个湿冷的黄昏雨夜。我穿过三个套间的酒吧,去取房间的钥匙,人们交谈的嗓音、餐具触碰的声响以及氤氲在空气里的灯光和酒香,是那么醉人。从酒吧所在的拐角走上三百米就是大名鼎鼎的奥康纳大街(O?Connell Street),那里有高达一百二十一米的千禧年纪念柱,还有见证了爱尔兰共和国之诞生的都柏林邮政总局。我们在附近的小型超市购置了食材,准备暖暖地炖上一餐。从酒吧里出来的人们替大包小包的我们开了门,还娴熟地打了眯眼。一开始我有些受宠若惊,后来才发现这是爱尔兰大叔们打招呼的方式。吉他和弦以及男声歌咏从楼下酒吧飘进房间,让我很快就忘却了先前差点无处可住的小插曲,那一夜睡得特别香甜。

这个以“三叶草”闻名的国家到处洋溢着绿色,街道上的礼品商店也是统一的绿色标志。每年三月十七日的国庆日暨圣派特里克节,爱尔兰人都会戴上三叶草的装饰品在世界各地歌颂祖国和他们的圣派特里克主教。都柏林的圣派特里克大教堂是游客必到的景点,这是一座拥有八百年历史的石质建筑,因为英国宗教改革等历史变迁,几经停用和弃用,还曾短暂作为法院和大学。一五六○年教堂的钟楼安上了第一座公共时钟,一七00年增加了现今成为教堂标识的尖塔。从教堂出来后,我们沿着住宅街区漫无目的地闲逛,被一扇天蓝色的房门吸引,花式砖块的墙面上有一枚椭圆形的标牌,上面用英文刻着“萧伯纳一八五六年七月二十六日诞生在此屋”。真是得来全不费功夫,还没开始寻觅便偶遇了。对于喜爱文字的人来说,都柏林比其他城市具有更大的吸引力,从这里走出了诗人、戏剧家、小说家。除了犀利幽默的萧伯纳之外,还有傲娇的王尔德、深情的叶芝、孤独的贝克特以及业已成为都柏林另类地图的乔伊斯。二○一○年都柏林被联合国教科文组织(UNESCO)认定为第四座世界“文学城”。难怪同为都柏林人的作家安妮·特蕾莎·恩莱特(Anne Teresa Enright)说:“在别的城市,聪明人出门挣钱,在都柏林,聪明人回家写作。”

梅林广场上的千禧年纪念柱

行走在都柏林,能感受到很多鼓舞和哺育文学家的元素,激发和锻造文字的场所并不止于酒吧。二○一四年,爱尔兰国家美術馆成立一百五十周年,他们邀请了五十六位爱尔兰当代作家与藏品对话,用文字描绘出他们的感受,最终形成了一本书《视线:爱尔兰作家论艺术》(Lines of Vision: Irish Writers on Art, Thames and Hudson, 2014)。通过诗歌、散文和故事的形式,每位作家各自选择国家美术馆里收藏的一幅画为起点来探索有关艺术、爱、得失、家庭、梦想、记忆、时空、隐私等方面的思想。一直以来,爱尔兰国家美术馆与爱尔兰的文学生活紧密相连,三位诺贝尔奖得主萧伯纳、叶芝和贝克特都在这里找到了自己的灵感。一九五○年,萧伯纳决定将之后所得版税的三分之一捐赠给爱尔兰国家美术馆,他自己描述这就像“是在保护我的童年”。诗人威廉·叶芝的弟弟杰克·叶芝(Jack Butler Yeats)是一位杰出的画家,他不仅在国家美术馆有专设的展览空间,他的往来书信、手稿和藏书也由叶芝家族后人捐赠给了美术馆,其中还包括部分其他叶芝家庭成员的资料,以及杰克·叶芝与文学、艺术界名人(包括桂冠诗人约翰·梅斯菲尔德、凭《等待戈多》获诺奖的塞缪尔·贝克特、因画作《呐喊》而知名度极高的挪威画家爱德华·蒙克等)的通信。此行一路从英格兰走来,一直将美术馆的重心放在伦敦,进入爱尔兰国家美术馆纯属被杰克·叶芝的黄金骏马图所吸引,却像不经意间踏入了迷人的宝库。国家美术馆也因此成为爱尔兰之行念念不忘、回味无穷的一个关键词。

杰克·叶芝的往来书信(爱尔兰国家美术馆藏)

二

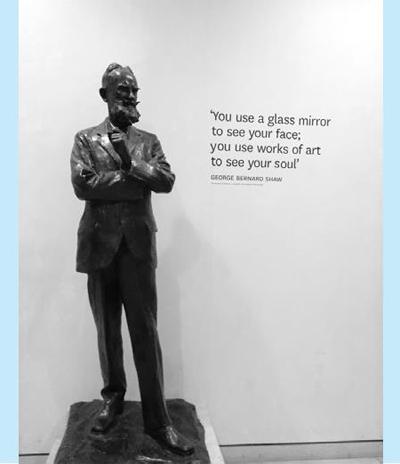

爱尔兰国家美术馆有两座重要的铜质人物雕塑,其中一位是前文提到的萧翁,将自己的部分版税捐赠于美术馆,为购置画作和充实馆藏补充了财力支撑;另一位是爱尔兰的铁路之父—威廉·达更(William Dargan),到一八六三年为止,他在爱尔兰建造的铁路里程超过一千英里。由达更所倡导、推动和全力参与建造的爱尔兰工业博览会场馆便是今天爱尔兰国家美术馆的前身。达更是爱尔兰十九世纪的著名人物之一,是铁路、运河、港口建造系统的先行者。遗憾的是,在大部分对外介绍爱尔兰历史的书籍里都找不到他的名字。

威廉·达更一七九九年二月出生于爱尔兰的佃农家庭,在数学计算方面拥有天资。他作为工程师参与的第一个项目是建造伦敦至霍利黑德之间的公路(1819-1824)。他在这一工程中积累了关于道路建设等基础设施的经验,也得到了三百英镑的报酬,成为他人生的第一桶金。一八三一年,达更迎来了重要的转折点,他从六人的竞争中脱颖而出,中标成为修建爱尔兰岛的第一条铁路—从都柏林到金斯顿(Kingstown,现改名为Dún Laoghaire)—的承包商。这是全球的第三条定期客运铁路,之前两条分别是英格兰北部的斯托克顿—达灵顿(Stockton—Darlington)和利物浦—曼彻斯特(Liverpool—Manchester)。十九世纪初期的爱尔兰相当贫困,除了种植马铃薯,一百五十多万农民没有其他收入。一八四五年马铃薯产区遭遇了空前的枯萎病侵袭,饥饿和疾病在这个国度蔓延。一八四七年至一八四八年间有将近一百万人死于饥饿,许多铁路公司的经济状况都近乎崩溃,而达更却成功地维持了接纳工人的数量,并保持了提前一周支付工资的传统,因而拯救了一大批人和他们的家庭。

达更一直希望通过自己手中的资源来发展自己的国家,包括推动爱尔兰建立公共艺术收藏空间。一八五一年伦敦万国工业博览会取得了巨大的成功,随后一八五三年在都柏林举办,达更觉得很有必要在展示工业实力的同时也营造一个呈现艺术的场所。他慷慨解囊赞助场馆的修筑,模仿伦敦博览会的水晶宫式样建造起了用钢和玻璃搭建的展馆。展出的有新发明、机器、艺术品和古董。在艺术品展区,从爱尔兰、英国及欧洲其他国家和地区租借来的一千幅画作与四百具雕塑占据了整个展厅三分之二的空间。与其说这是有关工业的秀,不如说它更像是庆祝艺术的盛宴。达更为此花费了十万英镑,这在当时是个天文数字。展览吸引了大量关注,除了法国、比利时、荷兰和普鲁士的国王前来出席,来自爱尔兰和国外的一百一十万人次参观了博览会,其中爱尔兰岛北部的很多人正是坐着由达更建设的铁路从贝尔法斯特来到都柏林。踊跃的参观人潮,也反映了大众对专属艺术展览空间的渴望。一八五四年八月十日,爱尔兰通过了建立国家美术馆的法案,随后由十七名成员组成董事会,开始艰难的艺术品收集和场馆建造工作。

因为达更在博览会上的影响,一八五三年八月二十九日英国维多利亚女王拜访了他和他的家人,并提出授予他男爵的封号。不过根据女王的日记,达更礼貌地拒绝了这一荣誉。一八六五年五月一日,他从马上坠落,受伤严重,日后并未痊愈。一八六六年英国爆发的金融危机使他的商业财产也受到很大的影响。最终因为肝脏疾病的恶化,达更于一八六七年一月在都柏林的家中离世。来自全国各地的七百多名铁路工人和两百多辆马车出现在他的葬礼上。达更轰轰烈烈的人生让很多人受益,他引入和建造的铁路使普通人享受到快速便捷的出行方式;铁路网络的布局使港口和内陆连接起来,让农民、渔夫和商人的商品以更低的价格走入市场;铁路还促成了新闻报纸更广泛的传播,报纸上登载的很多内容就是关于爱尔兰民族国家身份构建的。在爱尔兰人民的记述中,有这样一句话让我感动:“今天很多人能够活着,是因为他在大饥荒的时候雇用了他们的祖先,让他们的桌子上可以摆满需要的食物。”如今达更的雕像矗立在爱尔兰国家美术馆前的梅林广场上,美术馆的一翼也以他的名字命名为“达更翼”(Dargan Wing)。

梅林广场上的达更雕塑

达更翼中最美丽的空间就是“萧伯纳室”(Shaw Room)。萧伯纳一九五○年辞世时,财产超过二十五万英镑。随着他的作品《皮格马利翁》(Pygmalion,又译作“卖花女”)的成功和电影化,大增的版税让爱尔兰国家美术馆的购买力获得了提升。萧伯纳出生在都柏林一个并不富裕的家庭,他的父亲是重度酒精依赖者,母亲有一个音乐家情人。二十岁时萧伯纳离开都柏林来到伦敦,他所创作的关于爱尔兰的唯一剧作《英国佬的另一座城》(1904)是受诗人叶芝所邀,可惜他俩在复兴爱尔兰文化的文学创作上有所分歧,该剧最终未能在叶芝创办和主导的艾比剧院上演。

萧伯纳年少时为不出色的口才所困扰,到了伦敦之后勤于练习,因为小萧觉得要推销自己就要学会演说,他在这一方面的积累和成绩也反映在他的戏剧创作中。一九二八年福克斯公司为他拍摄纪录片,对着镜头,老萧又说:“我说什么并不重要,因为分分钟可以被剪辑掉,但是能引起你们的思考就好。”萧伯纳是一名反战主义者,他说战争会使我们失去很多年轻人,其中可能有爱因斯坦、贝多芬、莎士比亚,或者另一个萧伯纳。萧伯纳还是女性主义者,他以《圣女贞德》获得诺贝尔文学奖。

爱尔兰国家美术馆里的萧伯纳雕塑

位于国家美术館的萧伯纳雕塑由俄罗斯雕塑家特鲁别兹克伊(Troubetzkoy)操刀,这也是萧伯纳最喜欢的一尊,尽管很多人包括罗丹在内都曾经为他塑像。他甚至迫不及待想要打破美术馆的规定,在生前就让该雕塑进馆。雕塑旁的墙上印着萧伯纳的金句,提醒着每一位走进美术馆的人:“用镜子来审视自己的脸庞,用艺术品来审视自己的灵魂。”(You use a glass mirror to see your face, you use works of art to see your soul.)

三

在参观美术馆时,我习惯先从礼品商店逛起,购买介绍馆藏的书本,这样既可以事先掌握全馆的格局,以免错过重要藏品,也可以将手册作为看展的支撑材料。位于地下一层的商店并不大,和英国国家美术馆将馆藏导览排列在书架显眼各处不同,我完整地走了一遍都没有发现目标,只得去收银台询问。当班的服务人员将我领到一排书橱的下层,并告诉我手册有两种规格,八欧的简略版和二十欧的完整版。我斩钉截铁地要了完整版,相比于一旁售价十欧的“快乐袜子”(Happy Socks)联名款长筒袜,这本沉甸甸的手册价格公道。在将近三个小时的看展过程里,我觉得用“惊艳”和“低调”来形容爱尔兰国家美术馆毫不为过。无论是藏品涵盖的时间年代,还是名家画作的覆盖率,都可以给美术馆打上一个“五星”标签。从欧洲文艺复兴、巴洛克到印象派,从卡拉瓦乔、伦勃朗、维梅尔、戈雅到莫奈、梵高、毕加索;特别是对还不太了解爱尔兰绘画的我来说,更是提供了一个非常难得的学习机会。

根据导航,我们从立有达更雕像的梅林广场进入美术馆。头戴无线传呼设备的工作人员发现我们行走的路线比较特别,还主动替我们指引。馆内很多区域都有“严禁拍照”的提示,除了卡拉瓦乔巨幅画作《耶稣被捕》旁有一个不怎么移动且眼神敏锐的工作人员,其他区域的巡逻人员都很友善。此画是卡拉瓦乔在一六0二年为罗马侯爵西里阿考·马蒂(Ciriaco Mattei)所绘。一九八七年,这幅多年来被认定为已经失踪的画作在都柏林利森街耶稣会大厦被重新发现,现在以长期租借的方式在国家美术馆展出。我们今天看到的是一九九三年美术馆对其进行修复后的样子。

爱尔兰国家美术馆内国家肖像长廊

美术馆分成相连通的四栋,分别是达更翼、米尔顿翼(Milton Wing)、贝特翼(Beit Wing)和千禧年翼(Millennia Wing)。一八五四年美术馆投入建造后,爱尔兰国库就在第二年拨款六千英镑。早期的捐赠者除了威廉·达更(2000英镑)之外,还包括英国维多利亚女王(100英镑)及其丈夫阿尔伯特亲王(50英镑)、贵族、宗教人士和实业家。美术馆于一八六四年一月三十日开馆,当天的展品包括一百三十幅画作,其中六十五件由展馆购入,二十八件从英国国家美术馆租借,余下的均为捐赠。第一年的参观者在十六万八千人次。美术馆的第一位掌门人是画家乔治·穆尔万尼(George Francis Mulvany)。他的迫切任务是给美术馆添置艺术画作,因此他本人也经常出现在伦敦的各大画展拍卖会上。他在六年的任期之内,共为美术馆购入了七十幅画作,主要是荷兰、西班牙和意大利画家的作品。今日美术馆的大部分大师巨作藏品都是第二任馆长亨利·道礼(Henry Doyle)努力的结果,包括伦勃朗的《逃亡埃及的风景画》、提香的《瞧!这个人》(Ecce Homo)等。他在任时鼓励购买爱尔兰本地画家的作品,也是在他的提议下设立了国家肖像长廊。作为展示爱尔兰文化名人肖像的独特空间,肖像长廊部分复原了一八五三年工业博览会艺术品展厅的模样。不同人物肖像或家庭集体画像的介绍还提示了人际关系的交错,引人入胜。

在两任馆长的努力下,美术馆的画作变得更加多元,打破了开馆之初半数以上皆为意大利画家作品的窘境。随着弗兰德斯画作的加入,展品更加均衡地展现欧洲艺术,藏品摆放的空间也变得不够了。一九○○年,美术馆建成米尔顿翼。米尔顿夫人将丈夫米尔顿六世伯爵私人收藏的二百三十三件画作、四十八件雕塑、五百二十八件银器、二百件家具以及图书馆的图书及手稿一并捐赠给图书馆,当时的市值超过四万英镑。这也首开国家美术馆接受并收藏、管理私人档案的先河。

一九00年,爱尔兰国家美术馆意外收到来自英国收藏家亨利·沃恩(Henry Vaughan)的捐赠—三十一幅特纳水彩画,包括特纳最著名的晚年间在欧洲威尼斯总督宫殿、琉森湖和瑞士堡垒游历时创作的水彩画。同时收到特纳作品捐赠的还有位于爱丁堡的苏格兰国家美术馆、位于伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆及泰特美术馆。出生于伦敦的沃恩继承了帽子制造商父亲的巨额财产,他在欧洲四处旅行,拜访艺术家、购置艺术品并慷慨捐赠。沃恩终生未婚,九十岁去世时将自己的财富交给不同的医疗慈善组织,艺术藏品则留给了各大公共博物馆。按照沃恩的要求,特纳的画作只在每年的一月份展出,因为这时的光线最弱。如今,现代技术已经完全可以克服光照损伤的难题,爱尔兰国家美术馆仍沿袭这一限定展出的传统,使得每年的一月成了文化界的一项盛事。

一九八七年,以钻石采矿发家致富的阿尔福莱德·贝特(Alfred Beit)爵士夫妇捐赠了十七件伟大的画作,其中包括西班牙画家委拉斯开兹、戈雅、荷兰画家维梅尔的画作。画廊的北翼也因此冠名为贝特翼。二00二年一月建成开放的千禧年翼使美术馆在繁忙热闹的克莱尔大街(Clare Street)上有了入口。这个入口离都柏林三一学院很近,更便于人们规划游览路线。二0一一年开始美术馆又整修了达更翼和米尔顿翼,也使得画廊有机会调整展示的方式。目前美术馆的馆藏为一万六千三百件艺术品,时间跨度从十四世纪开始至今,包括绘画、雕塑、印刷品、照片、档案及个人传记资料、银器和家具。场馆的布展理念与导览手册编排的方式不同,后者按时间年代介绍作品,前者则在兼顾时间轴的逻辑下按主题进行分区展示,尤其强调爱尔兰文化元素的呈现。

爱尔兰国家美术馆将自己定义为保护、收集和展出爱尔兰艺术乃至欧洲艺术的场所。从美术馆几任掌门人来看,他们投入了很多的精力来鼓励多元的、参与度高的项目,从而打破艺术馆像博物馆的氛围,而要让所有的东西都鲜活起来。他们有以下几个传统:首先是对教育功能的重视,美术馆内有为十六至二十五岁之间的年轻人开设的线上课程,也设计了成年人可进行终生学习的工作坊。面向海内外的参观者,有专门的教育团队围绕艺術和文化进行讨论及对话,并可在美术馆的官网上进行预约。其次是不断发掘观众对展品的期待和探索欲,增加娱乐性。爱尔兰国家美术馆的网站以菜单的方式层层深入,不断剥离。如果你对某幅作品或某位人物感兴趣,只需继续点击,就会有新的层次展开,有一种游戏通关的实感;同时对于没有兴趣的人来说,并不会有多余的信息干扰。再次是承担起学术研究的功能,他们鼓励收藏与艺术家或艺术相关的档案图书,通过跨学科和新角度的研究来揭示历史学家和技艺传习人所承担的重要角色。美术馆正在进行中的项目是与洛杉矶的盖蒂美术馆合作修复意大利画家圭尔奇诺(Guercino)的作品《雅各伯祝福约瑟夫的儿子》(Jacob Blessing the Sons of Joseph)。这幅巴洛克时期的大师画作,从意大利到西班牙,又从英国到法国。网站发布了画作的内容、流传历史和修复报告书,并对正在盖蒂参与该项目的爱尔兰修复师进行了专访,关心藏品背后人的故事。

四

一九九六年,威廉·巴特勒·叶芝(诗人叶芝)的女儿安妮(Anne Butler Yeats)将叔叔杰克·巴特勒·叶芝(画家叶芝)的档案捐赠给了爱尔兰国家美术馆,包括画家五十年绘画生涯中的二百零五本素描册,三十七幅画作,九十七件纸上作品,以及他与家人朋友之间的往来书信,他本人创作的儿童文学、戏剧和小说,他个人的财务记录,叶芝家族及其家庭成员收集的图书和藏书票等。整个档案的编目在二0一一年至二0一二年间完成,查阅者可以复制利用。此批捐赠充实了爱尔兰国家美术馆对这个深受爱戴的爱尔兰家庭的收藏。

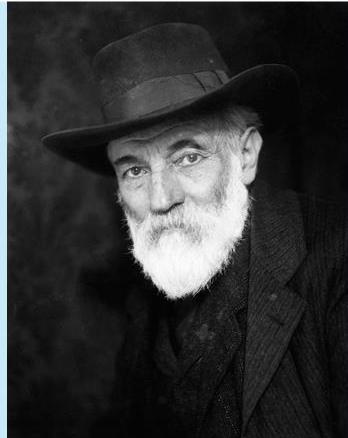

约翰·巴特勒·叶芝

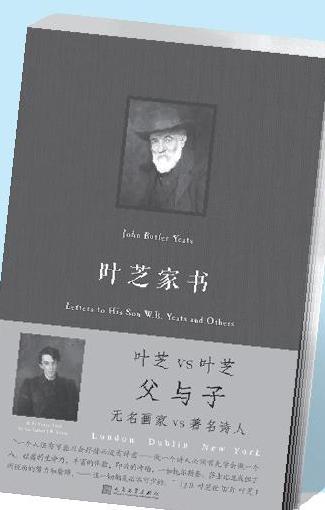

叶芝一家都从事艺术工作,文学和绘画是家族介绍中出现最多的关键词语。叶芝的父亲约翰·巴特勒·叶芝(John Butler Yeats)是一位肖像画家,他和苏珊于一八六三年结婚,育有六个孩子,两名夭折。诗人威廉是长子,画家杰克排行第五。长女莉丽成为刺绣艺术家,曾参与到英国工艺美术运动的浪潮中;二女儿伊丽莎白从事教育和出版行业。约翰及其祖辈都就读于都柏林三一学院,他毕业后从事律师职业,热衷于在庭审中为出庭人物绘画速写。约翰是一个忠于自我的艺术家,终身都在追求自己的绘画理想,甚至有些孩子气。婚后他跑到伦敦学习绘画,一住十五年。妻子只得带着孩子们回到斯莱戈父母家中。六十八岁那年,他又率性前往纽约,继续他的肖像画家生涯,并一去不回,八十三岁时客死纽约的旅馆。他是一个完美主义者,经常导致已经被下单的画作改了又改,不能及时交货。世间认为他最著名的作品是给儿子诗人威廉·叶芝所绘的肖像画。在爱尔兰国家美术馆,他一九○四年为爱尔兰爱国人士约翰·欧乐里(John O?Leary,1830-1907)绘制的肖像画被挂放在肖像长廊的显著位置。他离乡背井、寻求心中绘画真谛的这份执拗,才使得日后我们读到了他在纽约期间和孩子们的通信往来。约翰在与子女们的家书中记录了他在纽约的见闻、社交,以及他对美国、对艺术和文学的看法。约翰在纽约期间生活贫困,要靠朋友和诗人儿子的接济过活,但是他的精神生活始终保持活力,在给威廉·叶芝的信中,他说“艺术表达的是未被满足的人类欲望”(1920年2月12日)。书信集在他在世时就曾两次出版,艾略特撰文称“他的书写体现了尊严、从容、含蓄”。中译本《叶芝家书》由人民文学出版社于二0一八年首次出版。

《叶芝家书》[ 爱尔兰 ] 约翰·巴特勒·叶芝著叶安宁译人民文学出版社 2018 年版

叶芝家的孩子们从父亲身上遗传了睿智、思考力和执着,从母亲及母系家庭背景里习得的则是对爱尔兰这片土地的热爱。无论是构建艺术,还是反省情感,兄弟俩都会回到童年生活的外祖父母的故乡斯莱戈。威廉·叶芝的作品长久以来都和斯莱戈紧密相关,他描述那里是“人心所愿之土,其美永不褪衰”。在《凯尔特的薄暮》中,诗人说自己年轻时在斯莱戈的海滨游荡,迷恋罗西斯海角的风貌和邻人们讲述的民间传说,这些成为他的精神养料,引导他进入凯尔特历史的记忆。一八九九年,诗人威廉·叶芝和格雷戈里夫人(Lady Augusta Gregory,1852-1932)等朋友成立了“爱尔兰文学剧院”,以艾比剧院为中心投入爱尔兰文化复兴运动中。画家杰克·叶芝的创作更离不开斯莱戈。在爱尔兰国家美术馆,杰克的画作被展示在两个独立的区域里,位于二楼的专设展览室里有他多种画风的黄金骏马图,在爱尔兰现当代画家的展示区,有他关于斯莱戈地区爱尔兰人民生活记忆的多幅作品。他认为,“每一种艺术的根源,每一种绘画语言都来自艺术家自己的祖国”,“真正的画家应该成为他国土的一部分”。一九○二年开始,杰克为民族月刊《版面》(A Broadsheet)撰稿,他收集古老的诗歌、神话和民谣,并创作插图。他还为爱尔兰文艺复兴时期的重要剧作家约翰·辛格(John Millington Synge,1871-1909)的散文和剧本配画插图。一九0五年,杰克与辛格深入爱尔兰最贫穷的西部盖尔语地区,两人一个写作一个绘画,用各自的方式记录凯尔特民族。杰克将工人、孩子等在恶劣环境下生活的状况绘诸笔端,歌颂爱尔兰人面对逆境时的顽强生命力。爱尔兰国家美术馆这样介绍这位画家:杰克早期描绘乡间农村是一种档案记录级别的图画作品,也是不可替代的社会风貌资料。

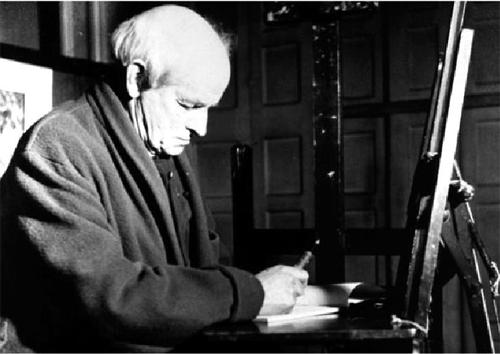

杰克·叶芝认为绘画不是表演,而是由最美丽的瞬间和最美妙的记忆建立起来的人类最美好的交流。二十世纪二十年代以后,杰克的画风发生了巨大的转变,他的笔触变得更加松散,他对如何通过色彩来表现思想产生了更大的兴趣。一九二三年的《利菲河之泳》是他油画转折期的代表,也是爱尔兰国家美术馆的镇馆之作,被摆放在爱尔兰画家区块展示之首。一九二九年,杰克夫妇搬入都柏林市中心,此后他开始了自己的文学创作,他认为写作不仅是抒发自身情感的方式,也是在给记忆减负。一九三○年杰克出版了他的散文体自传小说《斯莱戈》。这部小说引起了萨缪尔·贝克特的关注,两人通过朋友介绍见面,并建立了此后维系一生的深厚友谊。贝克特曾向他的朋友美国纽约古根海姆的女继承人佩吉·古根海姆(Peggy Guggenheim)介绍杰克的作品。一九三八年,杰克的小说《迷人的生活》出版,反讽、荒诞、幽默,有学者甚至认为这部作品对贝克特后来创作《等待戈多》产生了影响。杰克的文学活动构成了二十世纪三十年代及四十年代的绘画主题,他有三个剧本在哥哥威廉的艾比剧院公演(1939年《丑角的立场》、1942年《啦啦诺》、1949年《沙滩上》)。他这时的画作具有诗性的、晦涩的特征,与其早期现实主义的绘画形成了鲜明对比。

杰克生命的最后二十年是其绘画创作的巅峰时期。他回溯了早期的绘画构成和主题,总是把人物放在宽大的背景中,从而激起一种怀旧的、错位的、愉快的、亢奋的情感。杰克一生绘制了上千幅素描和插图、七百多幅水彩、近两千幅油画及七部小说、九部戏剧。他在爱尔兰享有声誉,但在爱尔兰之外,杰克的光芒被哥哥诗人叶芝遮盖。一九四二年一月,他在伦敦国家美术馆的油画展览引起了极大关注,每日观众在一千人以上,在此之前英国人对杰克的绘画一无所知。一九四八年,英国泰特美术馆首次为爱尔兰画家隆重办个展。一九五四年,杰克在巴黎开个展,贝克特为其作序称:“杰克·巴特勒·叶芝是我们这个时代的曙光。他带着希望的火光,在生存的困境中为我们开启了勇敢的光芒。他的独特、他的艺术,真正显示出爱尔兰民族的风貌。”

杰克·叶芝《利菲河之泳》(爱尔兰国家美术馆藏)

杰克·叶芝婚后无子,威廉·叶芝育有一儿一女(Anne Butler Yeats,1919-2001; Michael Butler Yeats,1921-2007)。威廉的女儿安妮从一九三五年开始担任艾比剧院的舞台设计助理,并最终成为总设计师。二十世纪四十年代她回归绘画,并参与了一九四三年的爱尔兰艺术展。她最终将叔叔杰克·叶芝的这批档案捐给了爱尔兰国家档案馆。二0一七年九月,威廉·叶芝的孙辈将叶芝家族长达三十年从未向公众开放的绘画和书信等超过两百件物品通过苏富比拍卖。虽然其中的大多数后来都由爱尔兰国家美术馆、图书馆和博物馆回购,但在当时的爱尔兰也引起了轩然大波。这些物品中包括威廉·叶芝使用过的书桌、杰克·叶芝的《脱缰之马》以及父亲约翰的数十幅画作和素描。还有威廉·叶芝写给欧利维亚·莎士比亚(Olivia Shakespear)的情书,诗人与她发展“姐弟恋”,并于一八九六年同居。据说因为茉德·冈夫人(Maud Gonne)—叶芝曾五次向她求婚不得并写下了《当你老了》—得知他们的恋情后还写了一封醋意十足的信件,叶芝和歐利维亚在一八九七年分手。

工作中的杰克·叶芝(爱尔兰国家美术馆藏)

作为二十世纪爱尔兰最重要的家庭之一,叶芝一家出了画家、诗人、刺绣艺术家、出版家。他们拥有一个共同的特征—热衷于记录。无论是用文字、画笔还是图案来记录时代的变迁,这些睿智的头脑和丰富敏感的心灵都留下了自己的足迹,在爱尔兰国家美术馆里我们注意到了他们或浅吟低唱或嘹亮高歌。也许文学、艺术未必能化解一场冲突或扭转一场战争,但在守护人的精神世界、呼唤良知以及呈现纯粹的美上所做的贡献,却是毋庸置疑的。