王羲之传(三)

中国书法家协会会员、中国作家协会会员 曾获第三届人民文学奖、首届冰心散文奖 刘长春

三、从秘书郎起家

魏晋时代有个不成文的规矩,贵族子弟到了“弱冠”之年或是更少的年龄,就能获得官衔步入仕途,而起家又往往是秘书、著作。《初学记》卷十二,《秘书郎》条载:“此职与著作郎,自置以来,多起家之选。在中朝或以才授,而江左多仕贵游,而梁世尤甚。当时谚曰:上车不落为著作,体中如何作秘书。”按照王羲之的出身与门第,他应该是很早就可以出来做官的。他的兄弟辈王悦、王恬、王洽、王协、王劭都刚过了“弱冠”之年,即获官位并先后做了侍郎、太守、将军等等。王家子弟以外,到处为王羲之延誉的周顗20岁刚过,袭了父亲武城侯之爵,拜为秘书郎。相比之下,早过弱冠之年的王羲之却依然一介布衣。王羲之说他自己,“吾素自无廊庙志”,并且一直推辞着从伯父王导对他的举荐。

曹魏时代推行的“九品中正制”,最初的设计当然是为了选贤举能,历史上也确实发挥了积极的作用。但是由于权力掌握在察举之人中正的手中,同时又由于中正出身于豪门权族,不能做到“贤有识鉴”,实施时间一久,流弊也就暴露出来了,逐渐造成了 “上品无寒门,下品无世族”的现象,反使真正的人才被埋没。晋武帝太康五年(284)尚书左仆射刘毅上书《论九品之弊》,痛陈中正操人主之威福,品评人物并无客观标准,乃至对一个人的评价,十日之内就有完全不同的看法的不正常现象。出身望门的、有背景的、沾亲带故的, 即使是庸才,照样得到选拔与任用,而真正有才华的出身寒门的,即使是被推荐了,也只能在低微的官阶上徘徊,得不到进一步的升迁,更多的人因为无人举荐,却被排挤于仕途之外。诗人左思在《咏史诗》中说:“以彼径寸茎,荫此百尺条。世胄蹑高位,英俊沉下僚。”可谓一针见血。但是,这是由历史、制度、时间形成的,说来也不是一朝一夕的问题了。偏安一隅的东晋王朝想要从制度上加以根本的改革,显然又不具备这样的条件和环境,牵一发而动全身,弄得不好,连政局都难以稳定了。所以,这项不合理的制度,仍为权贵所维护,也被顺延着执行下去。

王羲之《周益州帖》

史载,出身第一流高门的太原王氏,“人或谓之痴,司徒王导以门地辟为中兵属(七品)”(《晋书·王述传》)。当时,东晋刚刚建国,需要选拔各种各样的人才,充实各部门的官僚阶层管理事务。作为开国元勋的王导,沿袭旧制,不依德才,而依门第辟人,一揽子向司马睿推荐了一百余人,担任政府的各种职务,时人称之为“百六椽”。其中也包括刁协、王承、卞壶、庾亮等这些出身高门且有才能的人,后来他们也都在东晋政治舞台上扮演了极重要的角色。

王羲之“起家秘书郎”,他虽然很晚才出仕,而出仕后即拜秘书郎,固然因为王羲之具有不俗的才华,但他享受了世族大家的特权却是不能否认的。

王羲之才华出众,清鉴贵要,“爽爽有一种风气”,确实是当时的一个杰出人才。

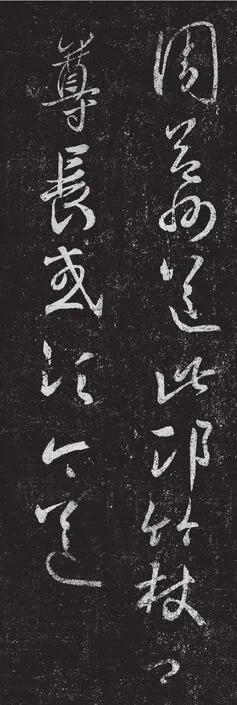

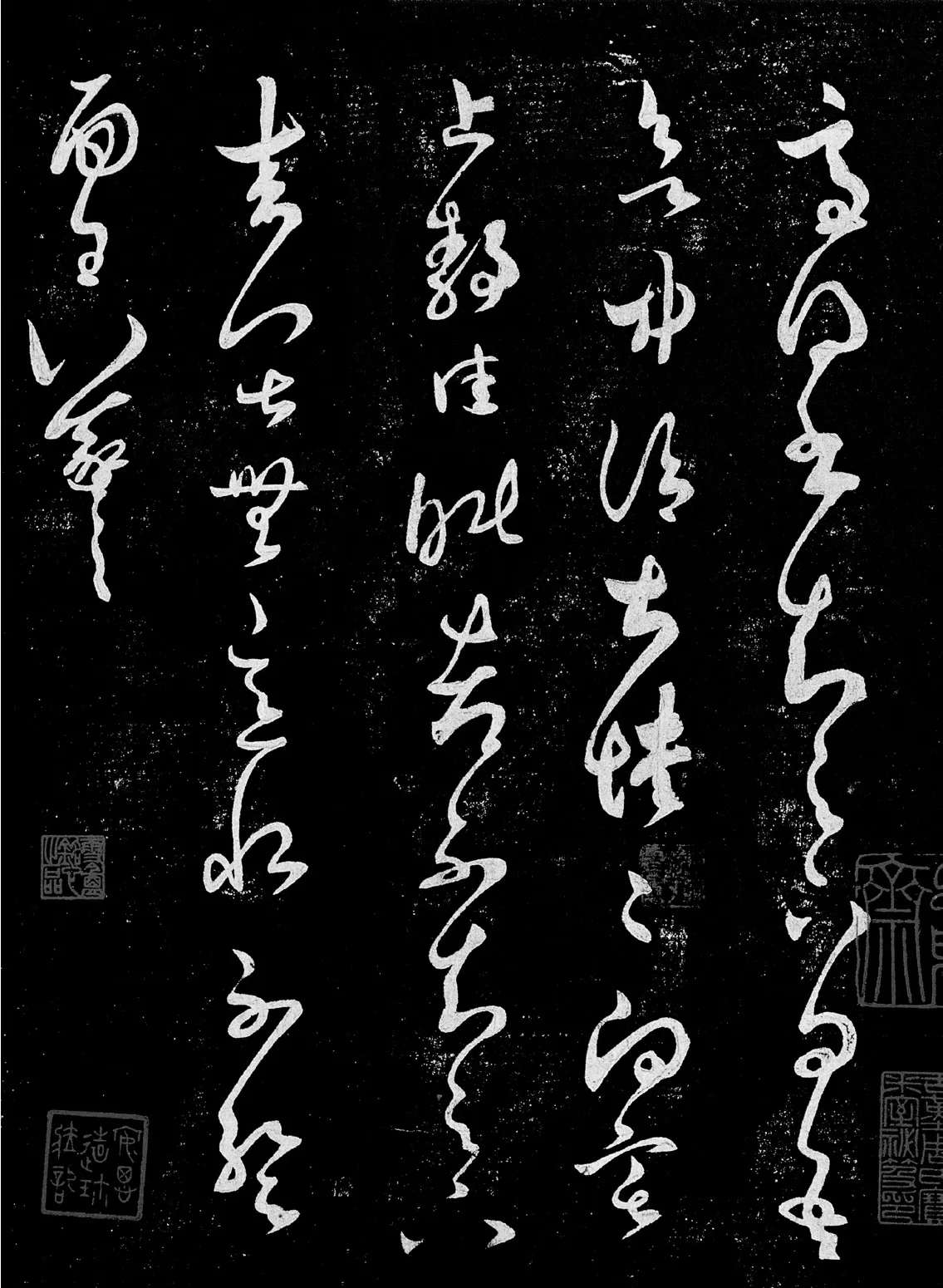

晋·庾翼《故吏从事帖》

那时,他熟读诗书,写得一手好诗文;他又健于谈论,与人谈玄,满腹经纶,以“辩瞻”而名闻遐迩;他品评时事、臧否人物,常常不给人家留面子,又有了“骨鲠”的美誉;善饮酒,更是不用说的了,“一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,这是他明白地写在《兰亭集序》中的句子。他的风骨气度,“飘如游云,矫若惊龙”,庾亮称其“逸少国举”,是全国推重的一个人物。史书上说他“少有美誉”,也是没有可以异议的。刘绥“灼然玉举”,被人称为“在千人中也突出,在百人中也突出”的一个人物,王导以为王羲之不减刘绥。13岁那一年,王羲之去拜访老前辈,有“三日仆射” 之名的周顗,被周顗“察而异之”,从此成为忘年交。有一次,周顗在家里请客,高朋满座,宾客如云。王羲之谦虚地坐于不为人注意的角落,古人称之为“末坐”。可是没有想到,周老伯“众里寻他千百度”,却把刚刚炙熟的牛心割下来让他先品尝。而世人“时重牛心炙”,这样高的礼遇可不是一般人都有的。少年王羲之由此而知名。至于他一直热爱着的书法,早成气候。当年,他给庾亮写信,一手漂亮的章草,使庾翼叹为观止,因而写信与羲之说:“我过去收藏有张伯英的章草十帖,南渡过江时走得狼狈,也不知道丢失在什么地方了,于是经常叹息这样精妙的墨迹从此永远见不到了。偶然之间看到足下答覆家兄的尺牍,如神之明,精彩之极,使我顿时感觉好像看到了先时的旧物一样。”而庾翼是当时的大名鼎鼎的书法家,眼界是很高的。这样一个评价,已经不低了。早年,王羲之虽有书名,却不如郗愔,也不及庾翼。庾翼甚至对他有“家鸡野鹜”之诮,现在却认为“伯英再生”了。

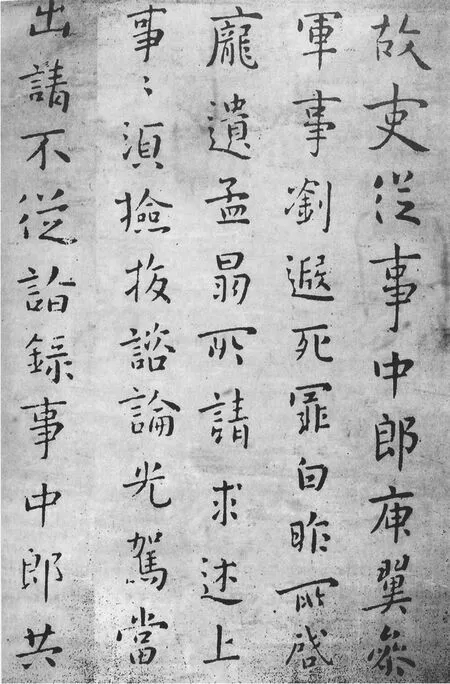

王羲之《远宦帖》

魏晋时代多名士。所谓名士,其实也不需要多少真才实学。《世说新语》上说:“王孝伯言:‘名士不必须奇才,但使常得无事,痛饮酒,熟读《离骚》,便可称名士’。”先有“七贤”,后有“八达”,东晋的名士“若遇七贤,必自把臂入林”——是把谈玄放达视为名士风流的一个标志的。不能趋时尚者,难入名士行列,也是被人看不起的。对于王羲之这样一位出身高门又怀抱着满身才能的人,是理应得到朝廷任用的。问题是他为什么一直推辞着王导对他的举荐?为什么又说自己“素自无廊庙之志”?有人说是因为与他父亲王旷的“不明下文”有关,而根据我的分析,则主要是他的清高自许,以及由此产生的特立独行。王羲之的“素自无廊庙之志”这句话,可以与谢安尝自言的 “无处世意”划等号。那也是那个时代的风气。当时的名士高自标置,以隐逸为清高。即使做了官的,“虽在庙堂之上,然其心无异于山林之中”被视作一种理想人格。

俗谚:“男大当婚,女大当嫁。”王羲之对待自己的婚姻,也好像无所用心,不太在乎。那时,郗鉴做着太尉的高官,驻守在京口(今江苏镇江市),欲为自己的小女郗璇在琅琊王氏一门中找个佳婿,特地派遣门客送信给丞相王导。王导告诉郗鉴的门客说:“你到东厢房里任意选取吧!”话说那个门客走遍了东厢房,回去向郗鉴禀报说:“王家那些男青年都值得赞许,听说我为大人挑女婿来了,一个个都表现得很庄重、很拘束;只有一位躺在床上裸露着肚皮,一副若无其事的样子。”郗鉴听了,马上说:“正此好!”一打听,袒腹东床的年轻人正是王羲之,二话没说,就把自己的宝贝女儿嫁给了他。这样一个故事,固然见出郗鉴不同一般的眼光,同样也折射着王羲之的率真自然甚至清高自许的人生风度。没有想到的却是:王、郗联姻以后,声气相求,互相支持,成为以后稳定东晋政局的一个重要原因。

王羲之从秘书郎起家以后,当过一年多的临川太守,又于咸和九年(324)被庾亮荐为参军、长史,跟随着他在荆州前线参与幕府活动长达六年之久。庾亮端委庙堂,又是有名的清谈家,平日语多诙谐。一次,他到寺院,见金刚怒目,菩萨低眉, 一声不响,庄严得很。后来又看见一尊卧佛,禁不住要说笑话了。他说,“这位肯定是忙于引渡众生而疲劳了,睡得真香呢!”说得大家都捧腹大笑。他又去看望周顗,庾亮胖,周顗瘦,周顗先问:“你什么时候因为愉快而忽然心宽体胖了?”庾亮却不忙着回答,反问:“你又什么时候因为忧愁而忽然消瘦了?”互相打趣,机敏得可以。东晋时代的幕府生活是比较轻松的。加上幕府中又有殷浩、孙绰、王胡之等一批人,忙完了军事、民事,他们就天上地下地神聊。

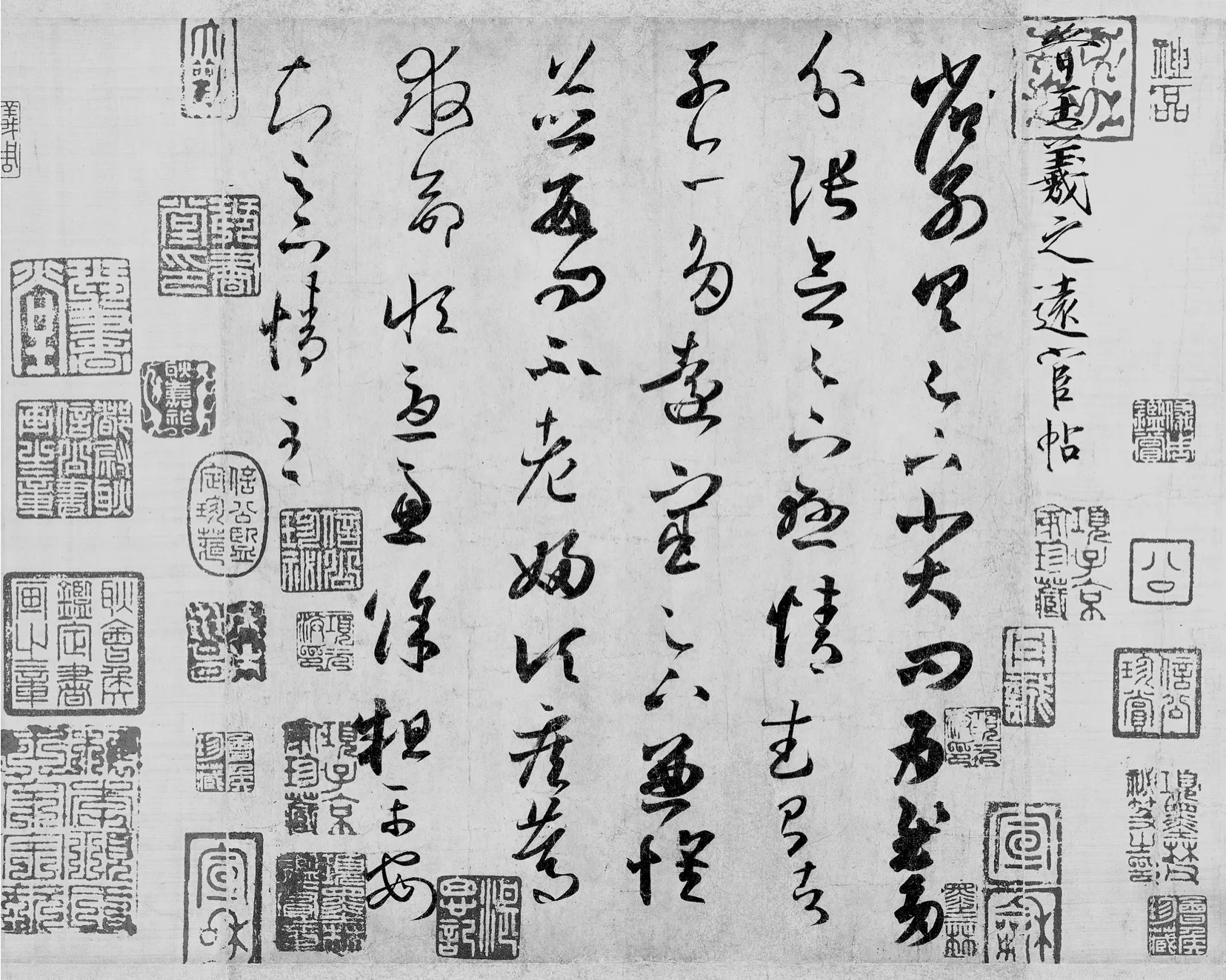

王羲之《游目帖》

有一个气佳景清的秋夜,一弯新月挂在天边。这是秦时的明月,汉时的明月,也是东晋人的明月,“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”。王羲之他们结伴登上武昌的南楼,吟咏啸傲,谈论名理,正在兴头上。槛外长江,在如水的月光下静静地流动,波浪起伏。龟山、蛇山就像飘浮江上的两个巨大的圆球。如果收拢眼光,可以看到南楼四周的山光水光,十里荷花。还有,夜风飘送芬郁的香气。忽然,楼梯上传来沉重的木屐声,大家知道“胖子”庾亮来了,都想回避。庾亮却说:“诸位,诸位,不要走开,我这个老头子于谈论的兴致真还不浅呢。”说完,拉了一把高椅坐上,便和众人一起吟咏谈笑。以后,王羲之回到建康,也曾与王导一起登楼赏月,王导问王羲之说:“元规(庾亮)那时的风范,现在恐怕免不了要差一点。”羲之答道:“只是人们对山水景物的迷恋还依然如故啊。”智者乐水,仁者乐山,可谓由来已久。可是以虚静之心,将山水游赏作为独立的审美对象,两相皆得,逍遥于天地之间,并用文字纪录下来,成为山水记,却自晋人始。

王羲之《月半帖》

王羲之《秋月帖》

晋人欣赏山水,又由实入虚,进入玄思的境界。荀中郎登北固望海云: “虽未睹三山,便自使人有凌云意。”(《世说新语》)孙绰面对高岭长湖,闲步林野,“席芳草,镜清流,览花木,观鱼鸟,具物同荣”,想到的却是“情因所习而迁移,物触所遇而兴感”(《全晋文〈三月三日兰亭诗序〉》)。

晋人欣得山水之奇观,山水有灵亦当惊知已于千古了。

可是,面对国家的残破与百姓的危难,王羲之却常常以诸葛亮的“以天下为心”勉励自己,把清谈和游赏山水的喜好都丢在了一边,大事小事、惟勤惟慎。于是很得庾亮的器重与赏识。庾亮与王导素来不和,他们之间的权力之争也早已是公开的秘密。庾亮欲以据荆州上游军事重镇之地位,联络郗鉴(时据下游京口)起兵讨伐王导。一时间,运筹帷幄,剑拔弩张。王导风闻其事,曾有信给王羲之,让他回到建康来任职,以脱离庾亮的节制。论公务关系,庾亮是羲之的顶头上司;论亲属关系,王导是羲之的从伯父,何去何从的确是颇费踌躇的。最后,王羲之拒绝了王导的建议而留在荆州。后来庾亮讨伐王导之议,由于郗鉴的反对而没有付诸实施,一场内乱终告云消烟散。在处理这样一个复杂的人际关系的问题上,王羲之以顾全大局而获庾亮“清贵有鉴裁”的好评。庾亮病重期间,还主动上表推荐王羲之担任江州刺史、宁远将军。时在咸康六年(340),王羲之38岁。

江州(今江西九江),地处长江沿岸,东晋时或治柴桑(今九江市西南),或治半洲城(今九江市西),或治湓口城(今九江市),辖境相当于今江西、福建两省,湖北陆水以东,长江以南及湖南舂陵水中上游以东地区。

江州是东晋的一个粮仓,又居荆、扬之间的军事要冲,地位非常重要。曾几何时,庾亮与王导之间为争夺江州的控制权成为政局的一个焦点。咸康六年(340)之初,庾亮病故,随后,郗鉴、王导亦先后死去,东晋的“三巨头”都已退出历史舞台。时任江州刺史的王允之亦亡于该年十月。王羲之出任江州剌史是各方面能够接受的人物。就这样,他由武昌匆匆走马江州履新了。

江州,既有“一山飞峙大江边”(毛泽东诗)的庐山,山上有裹在烟雨中的寺院楼台,辖区还有道教圣地龙虎山、三清山……自然、人文,皆为可观。“登山则情满于山,观海则意溢于海”(刘勰《文心雕龙·神思》)。一颗敏感的诗心是可以识尽世间好山水的。然而,等待着王羲之的却是哀鸿遍野,饿殍千里的烂摊子。翻开史书,触目皆是“白骨涂地”“无复耕者”“死者大半”这样一些惊心动魄的词语。由于灾情严重,民不聊生,“仓库无旬日之储,三军有绝乏之色”。王羲之决心实行禁酒,这虽然是江州的破天荒第一次,却是没有办法的办法。他写信告诉朋友说:“此郡断酒一年,所省百余万斛米,乃过于租,此救民命,当可胜言。”

禁酒可是一件关系民生的大事。历史上曹操虽然禁过酒,但只是为了办事。事情办好了,他也照样喝酒。“对酒当歌,人生几何!”“何以解忧,惟有杜康。”酒兴酒量还不小呢!所以恃才负气的孔融就要挖苦曹操,说是“也有以女人亡国的,何以不禁婚姻?”他经常和曹氏抬杠,很不讨曹操的喜欢,后来曹操借故把他给杀了。然而这不过是个表面现象,实质性的问题是孔融不改旧习,以文坛领袖自居,闹得“宾客日盈其门”,让人不放心了。

两晋南北朝时无论贫富贵贱,饮酒已成风气,“止则操卮执觚,动则挈榼提壶”(刘伶《酒德颂》)。名士与酒更是难解难分。刘伶病酒,阮籍醉酒,王忱无酒“便觉形神不相称”,阮修肩扛杖头钱,一个一个酒家喝过去,潇洒而不拘……壶中日月,杯里悲欢,妙处真是难与君说。一个人有悔恨要缓解,有回忆要追念,有痛苦要平复,有空中楼阁要建造,都要乞灵于酒。这酒,能禁吗?面对社会一片反对声,王羲之不为所动,“守之尚坚”。正是凭着他的卓越才能和一丝不苟的处事,江州重新获得了生机。

度过了饥荒,百姓开始过上安定生活,王羲之这才深深松了一口气。这时候,他性喜山水的天性,告诉他应该上庐山看看了。是呵!庐山,司马迁登过的庐山,所谓“神仙之庐”的庐山,就在他的治下,一年多来他只在山脚下凝望过它,那里在云里雾里的样子,让他无法猜测它真实的形象。它在大江边上拔地而起,气势应该比蒙山更加壮观吧?山一高,云就缠绵,在山上看云卷云舒,感觉又会是怎样呢?那一天,他也像司马迁一样从南坡登山,然后爬上碧霄峰,再折到含鄱口。南眺北望,长江如一根飘带,五老峰矮了下去,锦绣谷在云浪的拍击下,横看成岭侧成峰……步移形换,变幻无穷。他想:如果能够经常到山上走走,尘俗皆忘,也就把烦恼丢进了山中,人生应该是另一种景象了。于是,他想到建别墅,以后朋友来了,家人来了,也就可以在山上住下来。他在金轮峰下、玉帘泉边,挑选了地址。这应该是他有生以来的第一处别业,边上有他练字洗笔的墨池。据说,王羲之卸下江州刺史之职以后,赋闲六七年,躲在庐山潜心于书艺。楷、行、草诸体并进,博精群法。他每日写字毕,洗笔洗砚的墨池,至今故迹犹在。后来,他离开了江州,又把这处别业赠送给了西域僧人达摩多罗,也就是庐山历史上最早的佛教寺庙,叫归宗寺。 七百余年以后,“三苏”之一的苏辙走进了归宗寺,睹物思人,很是感慨,留下七律一首,诗曰:

来听归宗早晚钟,疲劳懒上紫霄峰。

墨池漫垒溪中石,白塔微分岭上松。

佛宇争雄一山甲,僧橱坐待十方供。

欲游山北东西寺,岩谷相连更几重。

由于王羲之在江州的政绩和民望,于是,要提拔和重用王羲之的话题被一再提起。“朝廷公卿爱其才器频召为侍中、吏部尚书”,王羲之“皆不就”;“复授护军将军,又推迁不拜。”(《晋书·王羲之传》)这就让人不明白了 :既然入了官场,现在又有了升迁的机会,却又“不就”“不拜”,到底是为了什么?最后,弄得推荐他的人都不高兴了,朝廷上也有了这样那样的一些议论。原本就妒忌他的人趁机散布种种流言,说他自私,置个人利害于国家之上;说他野心很大,还嫌官小呢……文友、扬州刺史殷浩着急了,连忙写信给王羲之。信是这样说的:

王羲之《适得帖》

悠悠者以足下出处足观政之隆替,如吾等亦谓为然。至如足下出处,正与隆替对,岂可以一世之存亡,必从足下从容之适?幸徐求众心。卿不时起,复可以求美政不?若豁然开怀,当知万物之情也。

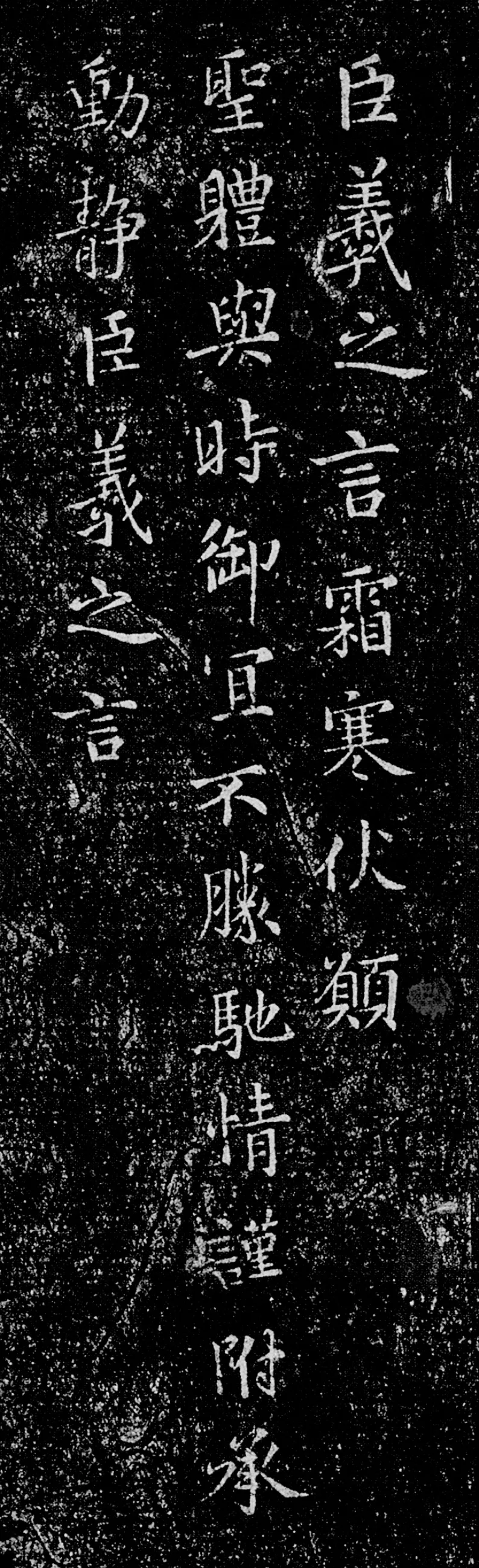

王羲之《霜寒帖》

人的使用是与政治的盛衰联系在一起的。为了国家的兴盛,不是朝廷适应你的想法,而是你应该服从于朝廷的安排。既有批评,又有开导,话说得是很中肯的。而在这冠冕堂皇的理由背后,又是权力这只魔手的一个操纵。王羲之,不过是桓温与殷浩矛盾焦点上的一枚棋子。于殷浩,是欲以王羲之为其羽翼;于桓温,又觉得王羲之没有野心,于他无碍。王羲之在给殷浩的回信中说,他并不是不肯为国效力,只是他觉得自己更适合在地方工作,如果需要,即使是“关陇、巴蜀皆所不辞”。要知道,那时五胡乱华,关陇地区是后赵石虎逐鹿中原的根据地,当年“石虎之乱”,穷兵黩武,强征民丁近百万人投入战争的火海,南征北战,永无休止。而巴蜀地区则为成汉李势拥兵盘踞,皆属虎狼之地。刀砍猛虎,箭射天狼,“宣国家威德”。王羲之甚至准备着初冬时节就走马关陇、或是巴蜀。他愿意提着脑袋效力的地方,别人愿意去吗?就像精卫填海、女蜗补天,没有一个人的灵魂比王羲之更纯洁、更无私、更博大了,如同贝多芬所说,“凡是行为善良与高尚的人,定能因之而担当患难”。 王羲之在表明心迹以后,迫于压力,从江州回到建康担任了护军将军。活着,身不由己,就像被什么东西选择的结果一样。那一年,是永和四年(348),王羲之46岁。