这是一件经久的事情

现代生活中我们接收的讯息越来越多,我们遗忘的、失落的也越来越多。

那些经久在时光细缝里的技艺,

似乎变得既厚重又淡薄。

如果不是活跃在不同文化技艺里的传承人或实践家依旧选择践行——

热爱,那些衰败在时间线上的“文化”又会有怎样的命运……

“新、陈”相辅的昆曲

CHIC:你如何看待自己“热爱昆曲”这件事情?

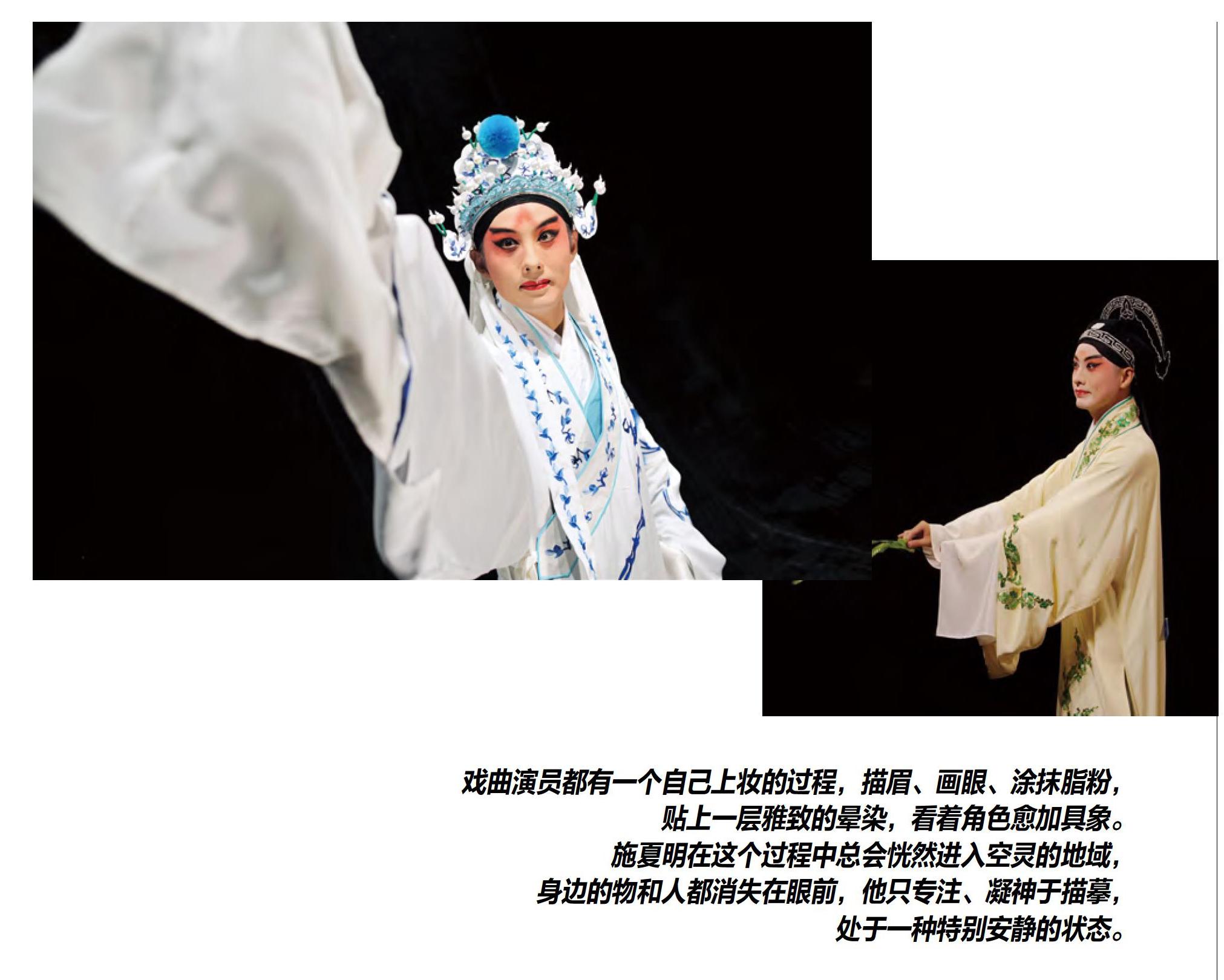

施夏明:从最初懵懂无知到踏入门坎然后转变成热爱,知道这是陪伴一生的事业并准备为之付出一生。大家都看过《霸王别姬》,知道练功吃的苦、受的累都挺多,而且当下昆曲的社会受众很少,这种情况下对昆曲的热爱就成为了支持我、继续从事这份职业的动力。

CHIC:在21岁的时候你就主演了田沁鑫导演的《1699桃花扇》,然后到《红楼梦》、《南柯梦》、《醉心花》等大戏,十几年就这么过去了,现在回看第一部大戏,你当下的感触是什么?

施夏明:《1699桃花扇》刚好卡在一个时间节点上。05年刚刚毕业,拿着扣完水电房租两三百的工作,演出市场低迷,看不到未来,也想过转业,这个事情发生在热爱昆曲以前。那么《1699桃花扇》就像一个转折点,把江苏省昆剧院的第四代年轻演员聚拢留了下来。现在回看这部剧,就觉得它还不算表演技术成熟的时期,但确实承载着老师、领导对我们的期望。到现在还记得石小梅老师当时在排练场里给我示范,一遍一遍不厌烦的指导场景,那么在这么多人共同的努力下把这部作品排演出来,并且让我们这一波年轻人能够留下来走到今天真的是很感慨的事情。

CHIC:演了这么多戏了,最能打动你的是哪一场戏?

施夏明:《世说新语:访戴》这出戏是我演到现在觉得最爽的一个戏,我之前老演一些悲剧角色,徐春兰导演还给我起了一个雅号叫“悲情王子”,我也把自己自诩为是一个茶几,上面摆满了“杯具”但是《访戴》这出戏一下子就让我从悲剧的模式中跳脱出来,它成为了一则特别轻快、心灵浪漫、潇洒的一出戏。跟随着王徽之跋山涉水来至戴逵门前,但他欲敲又止,最后转身离去,那一瞬间的洒脱真的太帅了。所以我就会觉得人生何不就是这样,乘兴而来不问目的、不问心里面到底追求什么!这种人生体悟特别打动人。还有《浮生六记》,其实我读剧本的第一场戏的时候就掉眼泪了,这不同于我们看到的沈复写出来的书,一个记事体的小说,记录芸娘生活的点点滴滴。罗周老师她切入的线是沈复以怎样的心情去写《浮生六记》,就特别打动人。每当他回忆起跟芸娘的生活时,都是无比扎心的体验,不管他写出来的文字是多么的轻快、闲适、幸福,实每个字每一笔都是追情之痛,乃至到戏的最后就是等待,就是记一事少一事,当所有点滴都写完的时候,也就是《浮生六记》这部书完成的时候,芸娘在他心中的印象就被定格了,也没有什么可以写的了,这其实就相当于是一种经历、一次跟挚爱之人的再次告别,很深情、很感动。

CHIC:你是怎么看现代昆曲新唱的新昆曲形式?类似昆曲和摇滚、嘻哈和昆曲的结合?

施夏明:对于我个人而言,我不排斥这样的形式,并且我也很积极的在参与这类跨界的形式来展现昆曲。在我过去几年当中也跟新乐府合作,唱过他们有摇滚元素的歌。我自己也翻唱了一首《姑苏城》,用苏州话唱、流行乐的形式,但又带有戏味。这种形式,对于普通大众接受昆曲韵味、唱念,我觉得是有推进作用的,所以在这方面我还是比较积极的。

CHIC:文化传承的过程需要不断的推陈出新,是一个持续性思考的问题,你是怎么理解昆曲里的“陈”和“新”?

施夏明:昆曲当中的“陈”就是最经典的折子戏,来源于我们的前辈艺术家、历朝历代的文人墨客为昆曲写的剧本,例如久而不衰的《牡丹亭》。如同酒一定是陈的香,昆曲的“陈”其实就是最精华的部分,陈年积淀升华为艺术金字塔塔尖的部分,这是整个昆曲系统的根基。而那个“新”,我历来认为和“陈”不是背道而驰的观念。早在前几年可能还会有观众或者专家会批评昆曲的创新步伐迈得太大,抛弃了老祖宗给我们的东西,这些尝试取得的效果并不是特别理想。但是我们也在评论和演出实践中,不断吸收并修正自己创新的理念。因此所有的“新”一定是建立在“陈”的基础上,并且就当代来说,结合当下的社会、人文也是人们对于精神文化的需求。

CHIC:疫情时期的演剧活动戛然而止,这段时间在做些什么?

施夏明:疫情期间对所有行业的打击是巨大的,可以料想演艺市场可能在今年的五六月份都不一定能安排演出。在疫情刚刚开始的时候,我们江苏省昆剧院就策划了“兰苑时光机”,拿以前10年中在“兰苑剧场”录好的演出资源,通过环球昆曲的在线平台来直播,并将收入捐给武汉协和医院。“兰苑时光机”让时光倒回,既让观众怀旧,也让演员看到了当年在舞台上的状态。除此之外,我们还在积极开展全民K歌的策划,组织昆曲的线上演唱会。

从年画到达内心

CHIC:最近有什么新的年畫创作在进行中?乔麦:倒也没有比较清晰的计划,因为我还是比较随性,只是每天都会固定画一张画,并钚是作为一定怎么样的创作,就是一个每天的表达,只是以一种记日记的方式。可能今天的心情是这样的,或者说今天想画这个,在这个过程中会有一些最终想用木版刻印方式表达出来的。

CHIC:在遇到桃花坞木版年画之前你设想的工作是什么样的?和现在相比最大的收获是什么?

乔麦:我相信每一个在成长路上的人都会有多种想法比如小时候会说当科学家医生律师等。那我因为从小就喜欢画画的缘故,所以会比较向往做一名美术教师,但没想到后来遇到年画,就想要成为年画手艺人,这是一个很美妙并且幸运的选择。和现在相比最大的收获是,年画更多的是自己跟自己的对话,不太需要向外的表达,而我自己的性格也比较合适一些。

CHIC:在投入文创产品的实践中,你的年画设计考量会发生怎样的变化?

乔麦:其实我们做年画的文创产品,可能更多的还是以“让年画重回人们的生活”为出发点,所以我们的所有产品最终都还是围绕人来做设计考量,为了让人们通过这些产品回归年画本身。

CHIC:在学习过程中,对你影响最深的年画老师是哪位?

乔麦比如已故的房志达师父,我的印画老师,虽然他没有读过很多书但教会我很多智慧,他说过的一些话可能在当时(10年前)我并不觉得有价值或特别深奥,但若干年后回去看,真的会发现那是他一辈子的经验。举一个简单的例子,房志达师傅这么说过“其实学年画的印刷看上去好像很简单,但事实上它其实是要教会你解决问题的能力。”就是说印画好像是人人都会,但是在印画的过程中一定会遇到各种各样的问题,而这些问题老师不可能全部都教给你,你需要自己想办法解决,那么解决问题的能力才是你学习的重点和特别有价值的地方,因为印年画不可能终身只印一幅画。不同的画,面积大小、用色调胶、天气温度的变化、材质等很多因素都会造成你最后呈现的结果有可能符合或不符合你的期待,那么怎么样去解决,就是需要不断去摸索、去总结的地方。除此之外,像教我画画的老师王祖德老先生、刻版老师卢平,他们都有自己对手艺的态度和智慧的总结,对我来说不仅仅是技术,也是智慧的给予和启迪。

CHIC:你认为年画本质上是怎样的一件艺术品?

乔麦:我觉得年画其实是可以用的艺术品,可能有人会认为艺术是无用的,但年画不同,它的发生、发展其实都是应用的过程,我不知道对不对,但我是这么感觉的。它对于每一个中国人来说,是一个不会拒绝的艺术品,在过年过节和人生特别重要的日子里都会用年画来承载我们对美好生活的愿景或希望。

CHIC:从初遇到热爱并要奉献一生,桃花坞年画在你人生的比重经历了怎样的变化?会有不同阶段性的表现吗?

乔麦:从我做年画近20年的人生来看,可能刚开始是我选择了年画,可现在再看,它选择了我也未可知,冥冥之中很多事情都是已经安排好了的安排。在不同的阶段会有不同的想法,刚开始学的时候,可能还是比较小我,会觉得我要学好这门手艺,所以更多的是通过这种手艺的学习让自己获得成就上或精神上的满足,后来慢慢就发现,其实我的使命不仅于此,还有更多,那这个时候就会促使我去做更多的思考、更多的尝试和努力。

CHIC:一些传统文化消逝的必然性,其实可能是因为我们接受的东西越来越多,与此同时落下的东西也越来越多,所以就很需要传承,需要有某种机遇和这类事物产生链接,对此你有什么想说的?

乔麦:其实不光是人或一个项目也好,我觉得它都有自己的命运走向和安排。那么就年画本身而言,可能很多人会说它已经不被现代社会所重视,那么做这样的事情有意义吗?其实我做的事情不仅仅是年画本身,我觉得不管世界如何发展或者科技如何发达但它都有一个无法到达的地方——人的内心。而年画或就非物质文化遗产而言,其实是可以触碰到内心的,可以给你带来精神上的慰藉,是心灵层次的东西。它一定需要一个东西来承载,或工艺、手艺、文化……这是它存在和传承的价值之一,而不仅仅是技艺本身。

CHIC:在传承的实践中,你最关心的问题是什么?会怕后继无人吗?

乔麦:以前会有一些担心(后继无人),但现在好像不那么担心了,因为好像担心也没有用。其实很多问题想是没有用的,不如把当下过好,认真做好自己,把你应该做的事情极度仔细、极度负责的做下来那么你的一个月一年、一生都不会差,你该完成的使命也都会完成。

乔麦

乔麦年画品牌创始人、苏州桃花坞

木版年画代表性传承人。

修复师的自我修养

CHIC:修复油画是一个耗时耗力,还需要很多类学科知识作为基底的手艺,你是如何坚持下来的?

苏恬:当年我怀抱着对艺术最高殿堂的向往去了俄罗斯列宾美术学院留学七年学习古画修复。我相信每个专业学习基本功时都是枯燥无味的,有时候光是练习一个步骤就花费好几个月。唯有兴趣和热爱才是长久坚持的动力,正是有这份动力,才能克服俄罗斯的严寒,克服艰苦的生活条件,克服完全陌生的语言的障碍。未来我也会继续坚持这一份手艺,坚守匠心精神,为自己国家的修复行业出一份力。

CHIC:在学习这门功课的过程中,最大的收获是什么?

苏恬:最大的收获是了解了更多画作背后的秘密,学会用不同的角度去欣赏每一件艺术品。就像回顾一个人的一生一样,从诞生到老去,从画家的情感到表现技法,包括这期间画作经历过的事情,很多时候都能通过修复师的观察和操作把真相还原。包括很多学美术的人喜欢研究古典技法,但大部分都只能通过观察和阅读文献去寻找思路,而修复师就有幸能亲手检测、分析古典油画,通过科学的研究能准确地分析出画家所绘的每一个画层和所用的颜色,而不仅仅是猜测。我把这看作是无上的荣誉和在学习此专业最大的奖赏。

CHIC:目前为止,在你修复的画作中,耗时最长的是哪一幅画作?为什么?

苏恬:一幅来自巴甫洛夫博物馆的《风景》,耗时粗略估计700小时。刚拿到画的时候,画的保存状态看起来不错,没有大的撕裂或破损,只是光油层发黄较严重,整幅画面呈现暖橙色的色调。在分析研究的过程中,有几处细节使我们怀疑这幅画的一部分是被后人重新画过的,特别是天空部分,因为通过微观横截面切片看到有一层在画面上看不到的颜料层,带着这个疑虑然后我们又使用了红外线来观察画面,惊讶地发现画面下还“藏”着很多人。推断是画家起稿的时候留下的,后来画家自己在绘画过程中做出修改调整。综合所有研究分析后,证实了我们的猜想——此画被后人(可能是一一位画家)修补过,他粗鲁地将天空重新画了一层很厚的天蓝色,覆盖了原本淡黄色的天空。种种的因素导致了这张画的状况非常复杂,每一个区域都有不等量的颜料层,所需的修复程度也不一样。需要修复师十分精准的把控。结果是可喜的,作品完成后得到了俄罗斯修复师评审团一致高度评价。

CHIC:观赏油画修复被很多人说“很治愈”“让人放松”的过程,对你来说,修复过程是一段怎样的体验?

苏恬:修复是体力活+技术活,看着画作从“满身伤痕”到“光彩照人”是一件非常有成就感的事。但过程是冗长的,十分需要耐心,很多步骤每天只能做一点,然后等材料干透才能做下一层,所以修复是没办法加急处理的。其次,最多人喜欢看的修复步骤之一“清洗光油”,实际上是最有毒的步骤之一。因为所使用的化学溶液,大部分都有一定毒性和挥发性,修复师需要戴上防毒面具和打开室内空气循环系统方可安全操作。修复师的工作环境相对独立,常常在工作台前一坐就是半天,通过显微镜做一些精细的操作,很耗费眼力和体力。

CHIC:“达芬奇的作品《蒙娜丽莎》被修复了70多次”,因为时间的原因未来也会面临着新一次的修复,那么你认为存在修复极限吗?有没有可能修复到后来变成了一种临摹?

苏恬:这是一个很值得探讨的问题。西方国家的修复界有那么一个观点“修复本身就是对作品最大风险的操作”。“该不该修;修什么;修到哪个程度”一定是修复师必自省的三个问题。然而可以确定的是,不专业的修复技术和不符合可逆原则的修复材料对画作的伤害一定是很大的,不但会加速作品老化速度,还给后续的修复工作带来了极大的难度。修复分“保护”(conservation)和“修复”(restoration)两个部分,只是一般情况下我们简称“修复”。据我所知,很多画作在经历过一次完整的修复后,如无突发事件,之后只会进行预防性保护的手段,操作得当的情况下是不会给画面带来伤害的风险的。

CHIC:在从事教学油画修复的工作中,有着怎样的教学感受?

苏恬:油画修复这一块在国内还属于刚起步的阶段,却又是一个亟待发展的专业。中国有大量的油画处于年久失修、保存不当的状态。在各类油画回顾展中,总能看到“年纪轻轻”却已“伤痕累累”的画作,十分痛心!广州美术学院率先在八大美院之中开展了此专业,从2016年开始招收本科生,从2020年开始招收研究生。更在今年被评为了“广东省艺术品保护修复与材料研究重点实验室”,是广东省艺术品保护修复领域首个省级重点实验室。学生们不仅有大量理论学习和实操练习,每学期还会从各国请来经验丰富的修复师来给学生们开展为期3周或以上的国内外专家工作坊,在接下来的教学中更会加入每学期固定的国际课程,力求让学生们学到不同的方法和操作手法,及具备国际视野。我感受较深的是,南方的气候条件的确给画作的保存带来了极大的难度,霉菌本身及其所带来的加影响是个大难题。还有就是因客观条件影响,国内许多油画的用材不佳,油画颜料和画布的质量都不理想,造成了作品更“脆弱”的情况。希望根;据国内修复师们多年的修复经验,结合国内作品特殊的保存现状和我们所能使用的材料,来尽快制定一套适合中国艺术品實际情况的修复方向。

苏恬

艺术品修复师油画修复师

俄罗斯列宾美术学院油画修复研究生现广州美术学院材料与油画修复

工作室专任教师

- 小资CHIC!ELEGANCE的其它文章

- 热爱和表象

- 五月,春光乍泄

- 内向的秘朵 考里斯马基的插花史

- 我们的故事:独立音乐、绿皮车与冲浪文化

- 安静的人情味

- 今夜无人入睡