文学批评的维度与英美文学课程教学目标矩阵设计

杨开泛

(温州大学 外国语学院,浙江 温州 325035)

一、问题的提出

英美文学课程是体现英语专业学科属性,构建英语专业学生知识体系的重要课程。2018 年颁布的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》在描述外国语言文学类专业教学质量标准时,把“外国文学”视为是外国语言文学类专业的学科基础之一[1],因此英美文学课程的重要性更为突出。但是当前英美文学课程以及编写的教材,普遍遵循“文学史+选读”模式[2]10-11,内容的选定有一定的主观性,对于哪些作家和作品应该纳入课程的教学,也缺乏科学的论证,没有国内学者的独立价值判断体系。课程教学评价中,更多关注知识的理解和记忆,对知识的分析、综合、评价等维度则较少关注。因此,英美文学课程教学所构建的知识系统性也比较弱,很难真正发挥构建英语专业学生知识体系的目标,因而也无法培养学生的思辨能力。出现这个问题的一个重要原因是英美文学课程教学目标的设定缺少一定的理论基础。文学批评家弗莱(Northrop Frye)论及文学与文学批评之间的关系,认为要区分文学以及对于文学的研究,前者是研究对象,后者是文学批评,具有一定的系统性,因而我们无法教文学,只能教文学批评[3]。因此文学批评应该是英美文学课程教学不可忽略的一个因素。以往的文学教材和文学课程教学似乎都有意忽略了文学批评的维度,仅仅停留在文本阅读和理解的层面。以“文学史+选读”方式组织起来的教材基本上没有体现出文学批评的意识,更多是文学史知识和文学文本的罗列,设计教学目标也没有深入思考如何在课程中体现文学批评的因素。郭英剑强调了文学批评在文学教学中的重要性,认为“文学理论可以使我们以完全不同的方式去阅读经典作品,并使我们意识到经典作家要比过去人们对他们的认识复杂得多”[4]。但他没有提出如何把文学批评融入到文学教学的目标设置中。王守仁提出要终结“文学史+选读”教学模式,认为要讲授作品欣赏的方法,并写读书心得,“主动参与文本意义的寻找、发现、创造过程,逐步养成敏锐的感受能力,掌握严谨的分析方法,形成准确的表达方式”[2]6。同样也没有就如何把文学批评意识融入到教学目标中提出具体的建议。张隆溪对文学理论在文学教学中的作用进行了反思,认为批评能力的形成要以深度的阅读和完整的知识体系为基础,且指出这是培养学生独立的批判思维能力的关键[5]。不过张隆溪也未进一步讨论如何把文学批评体现在英美文学课程的教学目标中。国内出版的英美文学教材也较少体现文学教学过程中的文学批评意识,这是一个缺憾。另外,国内对于英美文学课程教学的研究也缺少课程与教学论的视角。孙敏提出要利用西方文论改变学生的认知方式,培养鉴赏能力,从而达到培养学生创造性思维的目标[6]。这种观点已经具备了教学目标分类学的意识,但如何进一步融合还需探讨。可见,从教育目标分类角度把文学批评融入到教学目标的设计中去,是当前英美文学课程改革亟需解决的一个问题,这一问题关系到英美文学课程能否构建英语专业学生的知识体系。把文学批评融入到英美文学课程教学,不仅要考虑到文学批评的维度,还要考虑到教学目标设计的维度。以文本、语境和批评为知识维度,以记忆、理解、应用、分析和创造为能力维度,构建英美文学课程教学目标矩阵,可为具体文学教学目标设计提供参考框架。

二、文学批评的维度与课程目标的内容维度

把文学批评融入到英美文学课程教学中去,首先要思考的一个问题是文学批评包括哪些维度。这是一个较难回答的问题,同时也很难找到同一个标准去衡量西方文学批评的维度。整个西方文学批评史可以看作是批评向度不断发生变化的过程。总体而言,19世纪以前的文学批评关注作者和社会维度。到了20世纪初,随着文学研究本位论思想的兴起,文学批评的向度则转向文本。但随着对以文本为中心表现出来的封闭性的反思,文学批评理论又开始转向文本之外的因素。在西方文学批评历史中,艾布拉姆斯(M.H.Abrams)在《镜与灯》中提出的文学批评四要素产生了巨大的影响。他认为文本(text)、世界(universe)、观众(audience)和艺术家(artist)是文学批评的四个变量(coor di nates)。利用这样一个维度。艾布拉姆斯梳理了新批评之前的西方文学批评史:强调世界因素的模仿论(mimetic theory)、强调艺术作品教化和娱乐功能的实用论(pragmatic theory)、强调艺术家主体性的表现论(expressive theory),以及强调艺术作品为批评中心的客观论(objective theories)[7]3-29。按照艾布拉姆斯的观点,他梳理出文学批评的这四个维度,目的是“找到一个参考框架,足够简单又容易操控,但又有足够的灵活性,在不对各种有关艺术的判断造成不当冒犯的情况下,把尽可能多的有关艺术的判断放在同一个话语中”[7]5。虽然利奇(G.Leitch)认为这四个维度无法概括现代主义之后的文学批评理论[8]4-5,但这四个维度影响了后世的文学批评理论,尤其是影响了梳理和总结文学批评史的著作。里克特(D.H.Richter)认为艾布拉姆斯的文学四要素有很强的解释力,认为这四个要素只是表明具体文学批评实践中主要的关注方向(primary orientation of a theory),并没有把其他要素排除在外;另外,关注同一要素的不同批评理论之间存在较大差异,比如同样是模仿论,柏拉图认为艺术是模仿现实,现实模仿理念,因此模仿会让艺术偏离理念,而柏罗丁(Plotinus)则认为艺术模仿人类的行为,可以起到净化的功能[9]。为了弥补艾布拉姆斯文学批评四要素的不足,利奇在《诺顿理论与批评选集》(The NortonAnthologyof Theory and Criticism)中提出了所有文学批评都要思考的两个基本问题:什么是解读(interpretation)?什么是文学(literature)?[8]2-6他还认为任何文学批评理论都回避不了这两个根本问题,对这两个问题的不同回答就体现了不同的文学批评视角。利奇希望用这两个问题去概括和归纳不同类型的文学批评理论。无论是艾布拉姆斯的文学批评四要素,还是利奇提出的文学批评的两个基本问题,对于思考文学教学都有很大启发,提醒人们在设计文学教学目标的时候,不能从经验层面来设计教学目标。换言之,任何教学目标的设计背后都有一定对于文学批评的理论依据。

文学教学不同于文学批评,因为在教学的过程中,并不是呈现具体的文学批评理论,而是在阅读不同文体的文学作品。因此在文学教学中还不可忽略文体的因素。在英美文学课程教学目标中加入文体的因素,能很大程度上提升学生对不同类型文体的认识。在具体的教学过程中,教师应该不断强调不同类型文体的基本特征。比如,《诺顿文学导论》(TheNortonIntroductiontoLiterature)就强调文体分类对于文学教学的重要性,并把文学文体分为小说(fiction)、诗歌(poetry)、戏剧(drama),以及非虚构作品(nonfiction)四种类型,从不同文体的特征入手,共同构建不同文本类型的知识体系[10]。对于不同文体类型的文学教学,解释的维度也存在一定的差异。比如,艾布拉姆斯提出了诗歌文体的四个维度。第一个是视觉的维度,第二个是声音的维度,第三个是语义的维度,第四个是诵读诗歌时嘴巴活动的维度[11]。对于小说的教学,也应该强调这个文体特有的特征,比如说情节、任务、叙述、环境、主题和风格等因素,并且要在这个基础上,把批评和语境的因素融入到对于这个文本的解读。文体因素是英美文学课程教学目标设计必须要考虑的一个重要维度。

如果单纯把文学批评融入到英美文学课程的目标中,不符合英语专业本科阶段英美文学课程的实际情况,这样也会把文学教学变为是文学批评教学。从文学教学的实践来看,诺顿公司出版的诺顿批评系列(Norton Critical Edition)经典作品注释丛书和格伦科(Glencoe)系列文学教材把文学批评的内容有机地融入到文学教学目标中,在处理如何把文学批评融入到文学教学方面提供了很多有价值的参考。诺顿批评系列经典作品注释丛书从文本、语境和批评三个方面编排教材内容,文本是中心,语境和批评提供了文本解读的多种参考因素。该套教材把文本、批评和语境并置,把批评文本视为文学文本解读的一个重要因素。比如在诺顿批评系列丛书版的《简·爱》中,编者把作者夏洛特教育、早期写作以及与读者互动的文本编入语境部分;选取了20 世纪几个重要的《简·爱》批评文本,编入批评部分[12]。格伦科(Glencoe)系列文学教材把文学批评、语言技能学习、知识体系构建有机地融入到文学教学中,从阅读前、阅读中和阅读后三个角度来组织教材内容,涉及到包括记忆、分析、综合、批评等方面能力的教学目标,把文学批评和读写训练有机地融入到了文学教学中去。除此之外,牛津大学英文专业的文学导论课程则是把文学、语境和方法(approaches)视为文学批评的三个方面。在这门名为“文学、语境和方法”的课程中,课程设计者从文本、语境以及批评方法三个角度来组织课程。这里的文本主要是指文学文本,语境涉及文学文本产生过程中的一些背景文本,而方法则是涉及对于这些文学文本的解读方式。这三个维度很好地把文学以及文学研究的多个维度融入到了文学教学中去。牛津大学本科课程中的批评方法和诺顿批评系列丛书中的批评其实是同一个概念。

实践证明,文本、语境和批评是构建英美文学课程教学内容不可或缺的三个方面,既涵盖了艾布拉姆斯提出的文学批评四要素,也融入了利奇提出的文学批评的两个基本问题,同时还有一定的教学实践,能构建英美文学课程的知识体系。文本的知识体系是传统英美文学课程所强调的,语境和批评所建构起来的知识体系是传统英美文学课程教学所忽略的。另外,文本、语境和批评都是中性的词汇,没有任何批评流派的指向,在教学目标设计中,比艾布拉姆斯的文学批评四要素更具可操作性。

三、认知过程分类与目标矩阵设计

英美文学课程教学目标设计不仅需要内容维度,而且还需要能力维度。从教育目标分类学角度来看,文本、语境和批评三个维度仅代表了文学课程的内容维度,这样的目标设计还缺少了能力以及教学的维度。在教育目标分类学领域,布鲁姆(B.S.Bloom)从知识(knowledge)、理解(comprehension)、应用(application)、分析(analysis)、综合(synthesis)、以及评价(evaluation)五个维度来划分认知领域的教育目标,这一分类对于各个层面课程的教学目标设计产生了巨大的影响[13]。在布鲁姆教育目标分类学的基础之上,安德森(Lorin W.Anderson)等人把知识(knowledge)和认知过程(cognitive process)分开为两个独立的维度,让教育目标分类变成一个二维的矩阵。他们把知识分为事实型知识、概念性知识、程序性知识以及元认知知识;与此同时,把对知识掌握程度的认知过程划分为记忆(remember)、理解(understand)、应用(apply)、分析(analyse)、创造(create)六个阶段[14]。

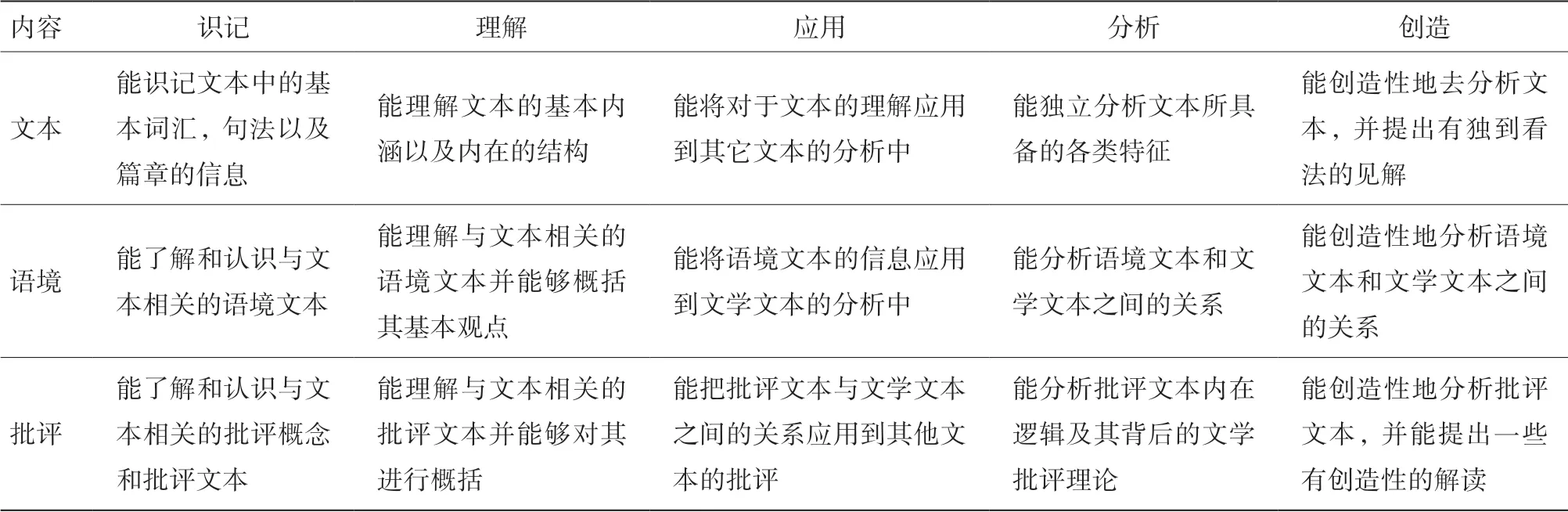

把安德森等人的知识分类嫁接到文学教学目标分类中不一定合适,因为知识分类本身具备一定的学科属性,文学知识体系划分有其内在的逻辑,但是他们对于认知过程的划分具有很重要的参考价值,这一点也是文学教学研究过程中被忽略的。从文本、语境和批评三个维度来划分英美文学课程教学内容,同时利用安德森等人对于认知过程的划分来体现对于这三种内容的不同掌握程度,这或许是一个比较有效的方法。这样既考虑到文学教学的特殊性,也兼顾了文学教学与其他学科内容教学的共性。按此思路,构建英美文学课程教学目标矩阵(见表1)。

表1英美文学课程的教学目标矩阵

理想的文学课程教学目标设计,可在表1 所示目标矩阵的基础上,结合具体的文本,设定每一个文本的具体教学目标。以弗兰西斯培根的散文“Of Studies”为例,从文本角度看,涉及散文的界定、培根的论证思路和语言风格等;从语境角度看,涉及人文主义和经验主义等;从批评角度看,则是涉及该文本如何体现人文主义思想等问题。从这三个维度构建“Of Studies”的教学目标,才能区分该文本的精读式教学和文学式教学。只有在构建英美文学课程内在的知识体系,且能够将知识体系以教学目标的形式呈现出来,并将其内化为学生知识体系的一部分,才能够发挥英美文学课程在构建英语专业知识体系过程中的重要性。

上述目标矩阵可以把文学批评和教育目标分类学融入到英美文学课程教学目标的设计中,体现出文学教学目标的多维性和层次性。范谊提出了英美文学课程教学的五个层面,第一个层面是文学原著的阅读体验,第二个层面是英美文学的基础知识,第三个层面是文学批评的基本理论与知识,第四个层面是通过英美文学课程的教学来认识英语文化和民族的品质,第五个层面是上升到一种人文素养的提升[15]。该模式是从内容角度对英美文学课程的教学进行了一定的分类,但未考虑到这些内容理解的不同层面,尤其是未考虑教育目标分类学的视角,且这种划分没有一定的理论依据,只是建立在一定主观体验的基础之上。顾元华提出要从文学创作语境、社会语境和批评语境三个方面来赏析英美文学作品,这和文本、语境和批评三个方面有共同之处,但没有从能力角度来阐释对于这三个方面的不同掌握程度[16]。二维目标矩阵弥补了上述对文学教学目标分类的不足,不仅能区分文学知识体系的不同层面,还能区分能力培养的不同层次。这样就能够把文学批评和教育目标分类学很好的结合在一起。文本、语境和批评三个维度基本上涵盖了范谊有关英美文学课程教学的五个层面的论述。目前有关英美文学教学的论述主要还是集中在文学教学中的文学批评维度。比如说金衡山等组织的有关文学教学的讨论也是从文学批评的视角看待文学教学的问题[17]。从文学批评来看,分为文本、语境、批评三个维度是合适的。相应地,从文学教学角度来看,把教学内容同样模块化为文本、批评和语境三个维度,也是合适的。因此,应该有意识地去区分文学教学过程中的文本、语境和批评三个模块的教学的内容。从教学实践角度,也可以不特意追求所谓的完整性,而是追求知识模块本身的系统性。虽然西方学界对于文学批评的维度有着不同的理解,但是文本、批评、语境是基本的三个维度。从课程目标设计角度来看,这三个维度应该要结合教育目标分类学对于能力的划分,从记忆、理解、应用、分析、创造五个层面来设计文学教学目标矩阵。文学课程的教学目标应该考虑到语言学习、文学批评、思维训练等方面的因素,这是文学教学目的得以实现的关键。

融合内容和能力的目标矩阵可以提升英美文学课程的教学质量,更加符合新文科背景下一流课程建设的要求。《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》(教高〔2019〕8 号)提出一流课程建设要提升高阶性、突出创新性和增加挑战度。英美文学课程要符合这三个要求,就必须在课程目标设置上打破传统以知识(包括文学史)为主的单一维度,突出知识体系,强化能力维度。上述二维目标矩阵是实现英美文学课程教学高阶性、创新性和挑战性的前提。另外,据剑桥大学官网显示,剑桥大学认为本科生培养的核心是可迁移能力培养,无论是什么专业,都应该培养学生在智力、交际、组织、人际、研究、数学、计算机以及外语能力这八个方面的可迁移能力。从可迁移能力角度,英美文学课程的能力培养具有很强的可迁移性。利奇认为二十一世纪的文学批评应该把文学批评从学院中解放出来,让文学批评成为一种批评能力,而这种批评能力是二十一世纪公民的基本素养之一[18]。批评能力是人工智能时代大学生所必须具备的一种能力,而传统英美文学课程教学模式以知识传授为主要目标,无法实现这种批评能力的培养。设计英美文学课程知识体系和高阶思维能力的二维目标矩阵的最终目的也是为了实现这种可迁移能力目标的培养。

四、结语

当前英美文学课程教学存在的较大问题就是文学批评维度的缺失,缺乏从教育目标分类的角度,设计英美文学课程的教学目标进行。以文本、语境、批评作为文学批评的三个维度,同时参考布鲁姆的教育目标分类,构建一个英美文学课程的教学目标矩阵,从而为英美文学课程教学目标的设计提供一个参考框架。重新梳理和界定英美文学课程的教学目标,能够在很大程度上提升英美文学课程呈现知识的系统性,有效地解决了英语专业思辨缺席以及知识体系匮乏的问题,为英语专业的改革和发展提供了一个新的思路。英美文学课程在整个英语专业的课程体系中有着举足轻重的地位,课程目标的重新梳理和界定只是这门课程改革的一个环节。除此之外,还应进一步思考英美文学课程教学内容、课程组织方式、课程评价方式,以及该课程与通识教育之间的关系等问题。