人类命运共同体语境下新时代主旋律影片研究

黄天乐 王 静

(1.中国传媒大学 戏剧影视学院,北京 100024;2.中国传媒大学 人文学院,北京 100024)

2012年11月,中共第十八次全国代表大会首次提出“人类命运共同体”理念。其后六年间,该理念得到进一步发展、深化与完善。其中,2017年国家安全工作座谈会上,习近平提出“两个引导”,意在向世界表明,中国不仅要做国际体系的参与者和建设者,而且还要做世界新秩序的贡献者和引领者。

毋须赘言,上述理念被频繁、密集提出的重要前提是中国经济的崛起。近年来,西方遭遇经济危机,中国GDP总量紧随美国位列世界第二,随之而来的,是“中国大妈拯救欧洲奢侈品市场”“中国游客买遍全球”等言论在社交媒体上大量传播。随着“中国方案”由一种理论上的阐释演变为一场成绩斐然的“案例教学”,“中国特色”早已不是那个自我辩护时略显尴尬的暧昧能指,相反,作为“大国意识”的自我想象外化,中国不再甘愿仅被当作一个拥有悠久历史文化的民族国家出现在世界地图上。在新一轮“复兴之路”中,中国开始自觉地以一个后发的现代性国家主体形象作为外在表征与内在想象。

一、“大国崛起”的回声

作为国家机器的一部分,不同于强制性国家机器(如军队、警察、法庭、监狱等)依靠暴力发挥作用,宗教、教育、法律、工会、传播媒介、文化等意识形态国家机器用一种淡化的、隐蔽的甚至是象征性的非强制手段,把个体召唤为主体,从而维护其统治地位。长久以来,电影作为意识形态国家机器一直都被视为主流意识形态和主导文化的重要载体。

在“大国意识”感召下,自2015年起,电影市场陆续出现了《战狼》《湄公河行动》《战狼2》《红海行动》等几部题材相近的主旋律文本。这些电影都以国家安全为主题,军事反恐为主线,虽然口碑呈两极化趋势,但无一例外都在票房(国内)上取得了成功,其中《战狼2》和《红海行动》更是分别交出了56.8亿元和36.5亿元的成绩,占据中国电影历史总票房榜的第一、五位。

值得一提的是,作为全球第二大电影市场,国内电影票房在2018与2019年已连续两年超过600亿。作为大众文化的电影是当代中国主流文化结构的重要组成部分。作为主流价值的弘扬者、国家形象的传播者,主旋律电影一直承载着明显的意识形态功能。上述影片获得市场认可既说明多年来国家试图传递的主流意识形态终于被广泛言说,更意味着受众对于国家意志的接受度被提升至一个新的高度——按照阿尔都塞的说法,即“个体被成功召唤为主体”。

该题材影片通过展示我国军人的英武、武器的先进、技艺的高超、精神的无畏,书写一场正义战胜邪恶的战争,很容易点燃观众的荷尔蒙与爱国热情,由此收获叫好又叫座的票房与口碑似乎顺理成章。然而,一个容易被忽略的问题是,这一次,这些“大国崛起”的时代回声所言说的,又被大批观众自主接受的“主旋律”究竟是什么——即上述文本通过何种方式,对受众传播了何种意识形态的“幽灵”。

二、超级英雄的复制再生产

作为一部多家影视公司联合制作发行的主旋律商业片,《战狼2》没有选择重温红色经典,而是将眼光瞄准另一块大陆,表现生活在非洲的前特种部队战士冷锋击败恐怖分子、营救中非难民的故事。虽然集编、导、演于一身的吴京借男主角之口,对被其击败的反派boss“老爹”的“东亚病夫”言论给予了“那是他妈的以前”的强力反击,但本片依旧未能逃脱好莱坞式个人英雄主义的窠臼。

对于一个长期遭受外来侵略与殖民统治的民族来说,战争所带来的创伤记忆是不言自明的,而创伤叙事也自然成为后现代理论中遭受严厉批判的宏大叙事的最佳“替身演员”。某一段时间内,将叙事焦点聚焦在“大时代下的小人物”身上似乎成了整个大中华地区处理战争题材影片的不二选择。于是,处于观众视线中心的,往往是一个个外来的观察者、殉道者、拯救者,是那些被指认为人道主义能指而存在的西方商人、记者、医生、神父……《拉贝日记》《黄石的孩子》《金陵十三钗》等莫不如是;而本应作为叙事主体的中国人在进行——常常是“逼不得已”的——解殖、反殖运动中,则不得不改变旧有的行事准则,“进化”为“先进的西方人”。结果就是,战争的主体——“中国”消失了。这种看似有意避免意识形态的叙事策略本质上是自20世纪末流行至今的微观叙事的生产物,同时,却又无意识地、不可避免地走入了另一个意识形态。

《战狼2》的创新之处在于转换了传统华语动作片中的英雄角色定位。以往,电影银幕上较为著名的华人英雄大都来自香港功夫片——不论是黄飞鸿、叶问,还是霍元甲、陈真,这些或真实或虚构的人物往往是那个悲剧年代的化身。他们对抗的不只是外来侵略者,更是国破家亡的悲惨现实,而他们所能做的,也仅仅是在道场里、擂台上,通过与洋人进行拳脚功夫的比试,获得个体之间的胜利,以此喻示中华民族未来的复兴——这是由其表现年代的国家处境决定的。如今,中国崛起已然成为事实,冷锋也就无须扛起那些国仇家恨:吴京在片中的角色——“苦难中”的第三世界人民的救世主、领路人——则是文本创作者与受众对于当今全球格局下的国家主体位置、形象及存在方式的某种自我想象,但若究其根本,则是对好莱坞式超级英雄类型片的复制再生产:以往以中国为背景的外来拯救者的故事,被平移到了仍贫穷落后的非洲某国,在那里讲述着又一个“第三世界民族寓言”——个人命运包含着第三世界大众文化和社会受到冲击的寓言。而充斥全片的视觉奇观——与海盗的水下搏斗,铁丝网挡炮弹,坦克追逐、甩尾、对撞以及人同坦克比拼速度等在逻辑上禁不起推敲的桥段,实则是对该类型片中先在放弃了真实性前提的超级英雄并不成功的模仿与改造。

好莱坞“爆米花”电影中,“香车美女”本就是“英雄好汉”的最佳伴侣,007系列主人公詹姆斯·邦德的两大“标配”就是英系跑车代表阿斯顿·马丁与不同肤色的露水情人。与之相对,作为国产英雄的冷锋也不惶多让——驾驶北汽BJ-40大杀四方,且有操一口流利中文的美国女医生全程相伴,这种人物关系和道具设置也颇有向西方类型电影“致敬”的意味。此外,一个值得注意的细节是,冷锋的对手——被指认为恐怖主义组织的反政府武装红巾军,其红色头巾所携带的危险性正是20世纪冷战思维下颜色政治的典型表征。

三、东方主义的回潮

《战狼2》指认非洲某国为主场,将西方电影中司空见惯的刻板印象进行了进一步强化,形塑出东方主义视野中不断被他者化的非洲形象。东方主义由美籍巴勒斯坦裔学者爱德华·萨义德在1978年出版的同名著作中提出,萨义德认为,在各种各样的西方著作中呈现出的“东方”,并非作为一种历史存在的东方的真实再现,而是一种西方的文化构想和话语实践。他强调,东方主义(Orientalism)所说的“东方”(Orient)不是地理位置的东方(East),而是西方人所反映的世界中的一个“他者”,为了构成自己的主体性地位,这个“他者”是必需的。因此,“东方”是西方人的一种发明。在东方主义话语体系中,东方与沉默、落后、愚昧、保守、阴暗等负面特征相关联,从而沦为现代、文明、开化、强盛的西方的对比物。

反视近年来涉及第三世界国家的国产片,如《战狼2》《泰囧》《唐人街探案》等,都裹挟着深深的东方主义,即通过表现相关国家落后的经济、保守的文化、混乱的秩序、贪污腐败的政府、野蛮愚昧的国民,形构一种“我们”优于“他们”的自我想象——这显然是在言说传统西方视角下的东方。与以往不同的是,这种理所当然的“拿来主义”暴露出此等想象已然完全内在于我们自身。

《战狼2》中的非洲某国在形象上有过之而无不及。镜头中的非洲社会图景满目疮痍,民众居住在简陋不堪的棚户中,因瘟疫死去的尸体横陈在贫民区路边的浅坑里……对于身处人间炼狱的当地居民而言,拯救者只有以冷锋为代表的慷慨大义的中国人。一个凸显意识形态的情节是,冷锋与陈博士都收养了黑人儿童,且以父子相称。与之相呼应,片中非洲人视中国为某种意义上的“上国”,叛乱者也不敢杀中国人。电影结尾,冷锋以臂膀为旗杆,高举国旗,带领满载华侨与非洲同胞的车队顺利穿越暴乱区,卡车在仰拍镜头中俨然化身“诺亚方舟”。这是拯救者的神话,是大写的民族自豪与“深红”的爱国情怀,但同时也外显着浓郁的自我主体化与异己他者化。

意大利文艺批评家克罗齐说:“一切历史都是当代史。”20世纪上半叶,非洲的电影制作都为来自“文明世界”的殖民者所把控。电影学者罗伊·阿麦斯认为,电影到达非洲先天夹带着殖民主义,它的主要角色是为政治统治、经济剥削提供文化和意识形态合法性。二战结束后,非洲军团的参战使得宗主国不得不在愈演愈烈的解殖、反殖运动中低头,然而殖民行为并未在非洲消失,接踵而至的是以“现代文明”为武器的一场“没有硝烟的战争”。通过相关类型片的拍摄,借助刻意设计的、精美的视听语言,将非洲形构成一个神秘危险、亟待拯救的“黑暗之心”,意在为西方不同时期、不同情状的殖民行为提供历史合法性,与此同时,将观众隔离于真实的非洲之外,固化世人对其原始、落后、蛮荒的影像记忆。于是,“独裁统治”“种族屠杀”这些残忍恐怖的他者想象替代了乞力马扎罗山顶的千年积雪与一望无尽的撒哈拉沙漠,被成功地形塑为人们脑海中的“非洲”所指。

当下,中国提出人类命运共同体的语境下,《战狼2》对于非洲的描绘复刻了欧美后殖民时期的惯用伎俩,有意无意地使中国成为东方主义下的“西方”。

四、“缺席的在场”与“在场的缺席”

2018年春节档,《战狼2》余温未消,中国电影市场又迎来另一部战争题材主旋律影片。《红海行动》借鉴了《战狼2》的制片方法,且出品方更多,投资规模更大,特别是获得了海军的全面支持。作为我国首部现代化军事影片,该片总投资5亿元人民币,其中仅军事装备成本就高达2亿,担任重要角色的054A型导弹护卫舰造价更是高达14亿元,更不消说用掉的3万多发子弹、50余款轻重机枪、数十辆直升机、坦克与无人机。

作为一个儒家思想根深蒂固的欠发达国家,中国文化对于现代性始终表现出“热情地握手、谨慎地拥抱”。《红海行动》则完全摒弃这一传统,将对于现代性的体认以视觉奇观的方式正面给予受众,于是,“国之重器”在媒体的大肆宣扬下盛装登场。这些“国之重器”成为国家名片,一个在东方崛起的大国形象正通过彰显其军事力量之强盛展示给世界看。然而,借用弗洛伊德的心理防御机制理论,这种彰显与展示其实是一种心理补偿(Compensation),究其原因是中国自鸦片战争以来屈辱的民族记忆与渴求先进而不得的民族焦虑;另一方面,军人的人性与国家机器的暴力性间更深刻的思索则被悬置,在无意识中趋同于“胜者为王”的社会达尔文主义。

《红海行动》的票房告捷可谓一场“闪电战”的胜利。在两个小时的时长内,影片主创密集安放了或大或小的七场战役,每一场战役又由若干局部战斗组成。从城镇巷战到沙漠狙击,从导弹拦截到坦克对轰,连珠炮式的暴力美学轰炸所带给观众的观影快感既包含了对视觉奇观的惊叹与赞美,又融入了爱国主义的自信与骄傲,也许还混杂了民族主义集体无意识的优越感。这种叙事方式的正面效果是票房大卖、媒体盛赞;反之,从另一个意义上讲,这也是一场没有“中场休息”的战事,意味着创作者和受众双方都未能停下来思考战争之外的问题。

不论是《战狼2》抑或《红海行动》,似乎都不屑于花时间去讨论战争与人性的关系、战争的意义等“陈腔滥调”,而是通过占据道德制高点,天然占有了战争的合法性。《红海行动》的开场同样是追击海盗、解救人质等桥段——这种叙事套路自然也是拷贝自好莱坞——中国商船在公海遭遇索马里海盗劫持,船员沦为人质。海军陆战队“蛟龙”高效突袭,成功营救人质,并以一名狙击手为代价,将海盗悉数击毙。抛开“广东号以23节的速度前行”这样的技术性疏漏不谈,作为序幕,这一段落持续时间很短,却为整部影片定了基调,即与《战狼2》异曲同工的“犯我中华者,虽远必诛”。同时,选取“海盗”这一能指作为打击对象,其中的象征与隐喻不言自明。

虽历经多次演变,但海盗崇尚武力、敢于冒险的精神和杀戮劫掠的特性却始终未变,凝固成西方人所推崇的海盗文化的本质特征——强悍、扩张、掠夺,由此构建了“海盗式的西方海洋文化”。伊丽莎白时代英国私掠船海盗的兴起在无形中对英国海军建设的长远发展起到了巨大的推动作用,成为英国日后能够夺取海上霸权、建立日不落帝国的基石。

以鸦片战争为伊始,中国与西方殖民者的历次战争失败都与海战不利脱不开干系,而我国也习惯于将外来侵略者指称为“海盗”。问题在于,《红海行动》中,不论是蛟龙小队对于海盗的驱逐,还是陆战队员对于恐怖分子营地的突袭,由于创作者把笔墨集中在高科技武器装备、专业化战斗人员与惨烈的战斗场面的展示上,对事件发展的来龙去脉缺少足够的交代,这就导致双方的行动过程中缺少明确的自证。换言之,蛟龙突击队的行为具备目的的正义性,但此正义性是通过简单地把战争设定为反恐战争,把对手确认为野蛮的海盗和恐怖组织而获得的,这种非黑即白、二元对立的强硬价值观的实质,是资本主义早期逻辑中推行其普世价值的一种常用叙事策略。且在本可以进行人性探讨、挖掘主题深度的情节点——如“刀疤少年”与我方狙击手顾顺的狙击对决——也仅以简单的“成王败寇”逻辑进行处理。于是,与人类命运共同体精神背道而驰的社会达尔文主义不但没有被扬弃,反而主导了文本的内在逻辑,构成“缺席的在场者”;而本应得以确认的战争合法性问题,却因过于简单、生硬的先在设定,没能完成合理的自恰,沦为“在场的缺席者”。

五、他者之镜

“中国未来发展的最大问题不是经济,而是被扭曲的国家形象。”此观点被西方学者提出时,中国仍身处东方主义阴影下,面临被西方妖魔化的窘境。具有讽刺意味的是,今时今日,这个预言却在相反的意义上再次得以显影。

主旋律电影,作为国家意识形态的有机组成部分,对于形构国家形象起直接作用。基于两个基本理由,德国电影理论家克拉考尔认为,电影比其他艺术更能反映一个民族的精神:第一,电影不是个人产品;第二,电影必须适应大量观众的愿望。“电影是人民深层倾向的反映。无疑,美国观众接受好莱坞塞给他们的东西,但从长远观点看,决定好莱坞生产性质的,是观众的愿望。”这个观点对于接下来的讨论十分重要。

由于前述诸多问题,两部先前被寄予厚望的影片“出人意料”地遭遇了海外市场的滑铁卢——《战狼2》北美总票房只有272万美元,《红海行动》则是更加惨淡的154万美元,与国内动辄数十亿元的成绩相比,着实令人咋舌。

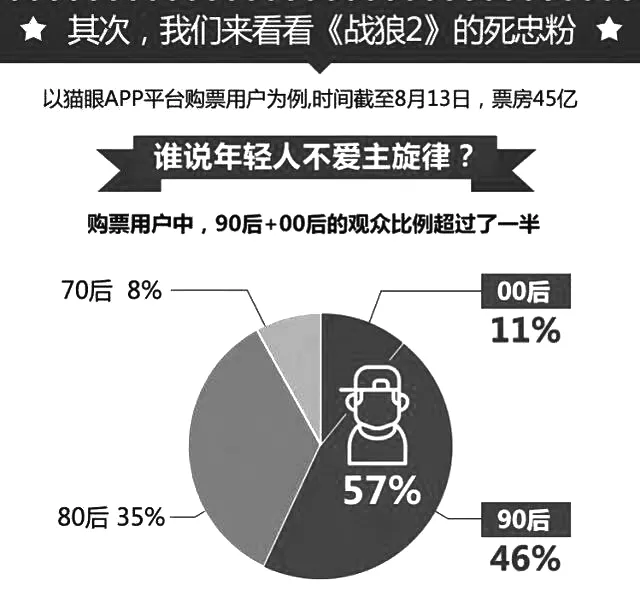

然而在制片方看来,当本土已经拥有足够大的体量,国际市场就相当于蛋糕上的樱桃,多多益善,少了也未尝不可。从上图可以看出,《战狼2》的票房结构以二线城市为主,一、三、四线城市基本平均,其中四线及以下的村镇甚至比北上广深等大都市回报率更高;在年龄结构上,90、00后的年轻人贡献了一半以上的票房。因此,对投资者而言,与其试图满足挑剔的外国观众,显然不比投其所好地“投喂”小镇青年更加容易。

在这种窘境下,作为国家软实力的重要组成部分,以主旋律电影言说中国故事,输出中国文化、提升中国自信显然就成了一纸空谈。而影片不经意间暴露的东方主义、社会达尔文主义等倾向,反而可能使之成为形构国家形象的过程中意识形态实践的掣肘。

唐太宗李世民有言:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。”此时,不妨将视野回返地球的另一端,回返我们一直试图超越的欧美主场。在西方学术界,新一代左翼知识分子始终对欧美中心主义保持自觉的警惕,不断对其进行剖析、阐释与批评。电影实践方面,李安导演的《比利·林恩漫长的中场休息》讲述了伊战期间,来自美国德州的19岁技术兵比利·林恩在短暂的休假中受邀参加橄榄球赛,周围的亲人、朋友、球迷、富翁、普通民众则对战争有着各种各样的想象。球场上的庆典盛大开幕,林恩和战友们的心却愈加沉重。电影“于战争之外言说战争”,对战争提出深刻思考与有力叩问,影片对战争迟疑、纠结和摇摆不定的态度,背后是其社会经济的动荡与文化价值的分裂。后“冷战”语境下,接踵而至的九一一恐袭、阿伊战争、经济危机、反移民潮、特朗普上台、美国撤军……愈来愈多的政治争议打破了西方对于自身位置的传统认知,使其不得不再次反视资本主义结构的内部与外部。事实上,启蒙运动以降,资本主义已多次出现严重的社会危机,而恰恰是每一次危机中,全社会自下而上的反视与自省,倒逼上层建筑进行整体自我调整与自我修正,反而帮助其完成了“停机重启”乃至“更新升级”。

清华大学教授尹鸿认为,主旋律从根本上说,应是大家能够、愿意、渴望分享、共享的价值体系和情感态度——情感的忠贞、纯洁,道德的诚信、尊重,社会的自由、平等,人格的坚韧、牺牲,这些人类的共通价值从来都是人们相互理解、相互支撑、相互激励的精神基础。为使中国主旋律在世界范围内更有效地得以言说,中国电影不应再执着于强调与西方的历史阶段性差异来为自我辩护,更不应简单地将东西方位置对调,为鼓吹“中国威胁论”之声提供凭依。当下,通过“一带一路”,中国在切实地向第三世界国家推行“中国方案”,此过程中,须警惕潜在的、无意识的中国中心主义。中国试图以第三世界为主场“反转世界地图”,然则想要真正打通“一带一路”,物理意义并不困难,但若意欲在文化价值层面进行整合,却绝非易事,仍须慎始敬终。欧美愈加严重的移民问题已经说明,与政治、经济相比,文化的差异性往往由于独特的民族性被更极端地显影。所以,在习近平总书记多次提出构建人类命运共同体的语境下,寻求不同文化价值观上的“最大公约数”可谓举足轻重。

结 语

电影理论界关于意识形态言说机制的相关论述都有着内在的同构性,即对于其行为隐蔽性的一致认同。博德里的“意识形态腹语术”认为意识形态是电影内蕴的某种不被感知的言说;齐泽克认为意识形态有效性必须建立在隐蔽状态的基础上,自我暴露的意识形态是无效的。以上述观点成立为前提,按此评断依据观照如上影片,其意识形态的在场无疑是过于明确的,这也是造成中国电影海外票房遇冷的重要原因。然而吊诡的是,国内的三、四线城镇居民对这两部影片却趋之若鹜,很多人甚至三刷、四刷。换言之,国内有很大一部分观众并未察觉到其中的意识形态——即使意识形态的能指在人们的日常话语体系中明确在场,但在思维层面,它的所指仍然是缺席的。究其根本,似乎不能简单地归于文化现代性或受教育程度的差距,背后的深层原因值得深思。

反之,那些自以为识破了“腹语”的人,就会有意识地与其保持距离,力图逃脱这些暴露在外的陷阱。与那些被点燃民族主义想象的小镇青年类似,这部分观众在观看电影时,这种“不快感”是先于理性思考出现的。于是,原本的召唤反而变成了区隔、放逐。然而,诚如齐泽克所言:没有人能够摆脱意识形态的幽灵,意图走出一种没有任何话语策略和权力影响的他者之地是绝无可能的,我们尝试走出一种意识形态的努力,恰恰是在步入另一种意识形态。

根据齐泽克的观点,当意识形态被识破,人们便转身投入了另一个“更卓越”的意识形态。但问题关键在于,这个更卓越的召唤行为主体,并非其本身,而是自发于那个自我暴露的、相对低级的意识形态。之于文化层面,类似的主旋律电影/新闻/宣传口号在行使其言说机制,将个体召唤为主体的同时,也人为地造就了一批自己的对立面。

因此,放逐的终点并非保持中立,而是进入了与国家机器试图言说的意识形态相反的意识形态。对于这种现象,目前尚未有相关研究对其进行系统的命名,我暂且将之称为“反向召唤”。我认为,这种“反向召唤”本质上应属于二元对立思维模式的生产物——“冷战”虽已结束多年,但此种思维惯性对人类的巨大影响仍在继续。在当前情势下,以“柔软的力量”构建人类命运共同体便显得尤为关键。