全球意识形态大变局中的人类命运共同体*

赵可金 马 钰

【内容提要】冷战结束以来,全球范围内的意识形态发生深刻变化,表现为自由主义走衰,社会主义温和化以及形形色色的带有反建制倾向的右翼保守主义升温。21世纪意识形态政治呈现出的转变由三股社会经济力量联合推动而成,包括工人阶级放弃革命,使得“告别革命”成为各国普遍接受的主流理念;中产阶级遭遇“集体下沉”,焦虑与挫折感不断累积,成为社会震荡的源头;而原本处于政治生活边缘位置的新兴群体则在极力反精英、反主流的同时,持续释放来自草根层、非主流和建制外的强烈不满情绪。问题的实质是世界政治从利益政治走向了认同政治。在国际思潮交流交融交锋的时代背景下,人类命运共同体思想寻求人类意识形态的最大公约数,致力于打通自由主义、保守主义和社会主义的价值壁垒,站在全人类的立场上,确立人类共同价值,为建设一个更加美好的世界提供了价值指南。然而,人类命运共同体思想真正落到实处,还需要直面诸多挑战,真正走出一条聚同化异、包容开放的文明对话之路。

一、问题的提出:意识形态的回归

学界对“意识形态终结”的争论始于20世纪50年代,①丹尼尔·贝尔:《意识形态的终结》,张国清译,北京:中国社会科学出版社,2013年。爱德华·希尔斯、雷蒙·阿隆、西摩·马丁·李普赛特、丹尼尔·贝尔等人认为,社会价值共识的形成导致意识形态争论趋于终结。在这些学者看来,不仅苏联所代表的社会主义意识形态没有前途,西方发达国家的意识形态争论也已经模糊化,资本主义与社会主义的“左右论战”已经没有意义。②仲崇东:《“意识形态终结论”评析》,《天津社会科学》2002年第4 期,第52—56 页。反对的一方则认为意识形态在西方世界依然存在,尤其是法兰克福学派的马尔库塞认为,自由资本主义和技术理性导致资本主义意识形态更加巩固,“回到马克思”的意识形态也会相应地变得强大。③马尔库塞:《单向度的人》,刘继译,上海:上海译文出版社,2018年。美国著名未来学家阿尔文·托夫勒、美国政治学家罗纳德·奇尔科特甚至认为,意识形态争论在西方社会无所不在,渗透于社会各个角落。④西摩·马丁·李普塞特:《一致与冲突》,张华青等译,上海:上海人民出版社,1995年。

随冷战结束而来的是意识形态对抗强度的下降,“意识形态终结论”在改头换面之后,再次登上历史舞台。从布热津斯基的《大失败》⑤兹·布热津斯基:《大失败》,军事科学院外国军事研究部译,北京:军事科学出版社,1989年。到弗朗西斯·福山的《历史的终结》,纷纷断言西方资本主义和自由民主制度成为“人类意识形态发展的终点”和“人类最后一种统治形式”,成为全球理论与实践的共同标准。⑥Francis Fukuyama,“The End of History?”The National Interest,No.16,Summer 1989,pp.3-18.哈佛大学塞缪尔·亨廷顿更是提出了“文明冲突论”,认为冷战期间的意识形态对抗已经彻底退居幕后,文明之间的冲突则来势汹汹,“文明间的断层现正在成为全球政治冲突的中心界线”。⑦塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,北京:新华出版社,第2 版,1999年,第129 页。事实上,不仅右翼保守派持此种看法,温和自由派也乐观地认为自由民主将创造一种“普世价值”和“全球文化”。⑧James N.Rosenau,Turbulence in World Politics-A Theory of Change and Continuity,Princeton: Princeton University Press,1990,pp.419-420.哈佛大学约瑟夫·奈重弹“软实力”论则致力于构建一种价值观领域的同盟。①Joseph Nye,The Powers to Lead,NY Oxford University Press,2008; Joseph S.Nye,Jr.,Soft Power: The Means to Success in World Politics,Colorado: Perseus Books Group,2004; John Ikenberry and Anne-Marie Slaughter,“Forging a World of Liberty Under Law: U.S.National Security In The 21st Century,”The Princeton Project Papers,Published by The Woodrow Wilson School of Public and International Affairs Princeton University,September 27,2006.尽管赫伯特·席勒(Herbert Schiller)、约翰·汤林森(John Tomlinson)、爱德华·萨义德等一批左翼学者仍然保持着一种意识形态批判精神,但批判的焦点则转向了文化、话语权和媒体等层面,“批判的武器”代替了“武器的批判”,越来越强调文化全球化和意识形态趋同的问题,②汤林森:《文化帝国主义》,冯建三译,上海:上海人民出版社,1999年。更关注后殖民主义知识分子的反权力话语,③爱德华·W·萨义德:《文化与帝国主义》,李玉昆译,北京:生活·读书·新知三联书店,2003年。关注世界的“麦当劳化”或“可口可乐化”。④Jonsuk Chay ed.,Culture and International Relation,New York: Praeger Publishers,1990,p.1-17.表面看来,一个重要的趋势是主流理论的合流,更多的争论停留在意识形态内部的“虚假争论”。

然而,事实上并非如此。在步入21世纪后,自由资本主义意识形态一统天下的格局似乎随着全球化负面影响的释放而面临瓦解的局面。首先是2001年的“9·11”事件打开了国际恐怖主义、宗教原教旨主义等新意识形态的“潘多拉魔盒”,呈现出了西方人眼中新的“文明—野蛮”对抗,⑤徐龙第:《文明/野蛮话语的国际关系含义——〈国际关系中的野蛮与文明〉述评》,《欧洲研究》,2005年第5 期,第148—158 页。不仅让罗伯特·卡根惊呼“历史又回来了”,⑥罗伯特·卡根:《历史的回归和梦想的终结》,陈小鼎译,北京:社会科学文献出版社,2013年。而且也让亨廷顿进一步思索“我们是谁”。⑦塞缪尔·亨廷顿:《我们是谁:美国国家特性面临的挑战》,程克雄译,北京:新华出版社,2005年。而以“金砖国家”为代表的新兴经济体的崛起,则让不少学者对“后美国世界”以及“西方模式的未来”产生了忧虑之情,⑧G.John Ikenberry,“The Rise of China and the Future of the West-Can the Liberal System Survive,” Foreign Affairs,Vol.87,No.1,2008,pp.23-37.美国面临着大国崛起背后的“修昔底德陷阱”⑨Graham Allison,“Thucydides’s Trap Has Been Sprung in the Pacific,”Financial Times,21st August 2012,https://www.ft.com/content/5d695b5a-ead3-11e1-984b-00144feab49a.和“意识形态对抗”甚至“文明的对抗”。⑩齐前进:《美国正把“文明冲突论”变为现实》,《环球时报》2019年5月16日,第15 版。最后是全球金融危机引发了自身意识形态的复杂变化,民粹主义浪潮如火如荼,反建制主义日益高涨,尤其是英国脱欧和特朗普当选美国总统引发的西方社会动荡,进一步让西方产生了“西方怎么了”的忧虑。①梁雪村:《发达国家的反建制运动——自由秩序与现代性危机》,《国际政治科学》2017年第2 期,第33—61 页。

毫无疑问,当今世界意识形态并未远去,而且正在强势回归。冷战后各种民族分离主义运动、宗教原教旨主义运动、各国国内的“文化战争”②张业亮:《另类右翼的崛起及其对特朗普主义的影响》,《美国研究》2017年第4 期,第9—31 页。以及和所谓的“新认同政治”③张生祥:《论新认同政治与欧洲认同的逐步形成》,《德国研究》2006年第1 期,第26—31 页。,都是在这个全球化的时代中意识形态归来的显著标志。著名社会思想家罗兰·罗伯森(Roland Robertson)则从文化的深层结构将这一趋势归结为特殊主义的普遍化和普遍主义的特殊化两者的互相渗透。④罗兰·罗伯森:《全球化:社会理论和全球文化》,梁光严译,上海:上海人民出版社,2000年,第144 页。越来越多的学者正在从严谨的学术路线去研究民主政治中的观念和意识形态的角色问题,挑战安东尼·唐斯的政治市场模型,⑤安东尼·唐斯:《民主的经济理论》,姚洋、邢予青、赖平耀译,上海:上海人民出版社,2017年。发现意识形态政治仍然是当今世界政治的一个重要因素。习近平同志则指出,意识形态工作是党的一项极端重要的工作。⑥《意识形态工作是党的一项极端重要的工作》,《理论学习》2013年第9 期,第1 页。种种迹象表明,21世纪的世界正处在全球意识形态的大变局中,如何适应意识形态大变局的挑战,巩固中华民族伟大复兴的意识形态阵地,架起不同意识形态对话交流的桥梁,是当前和今后较长一段时期的重要任务。

二、意识形态的全球大变局

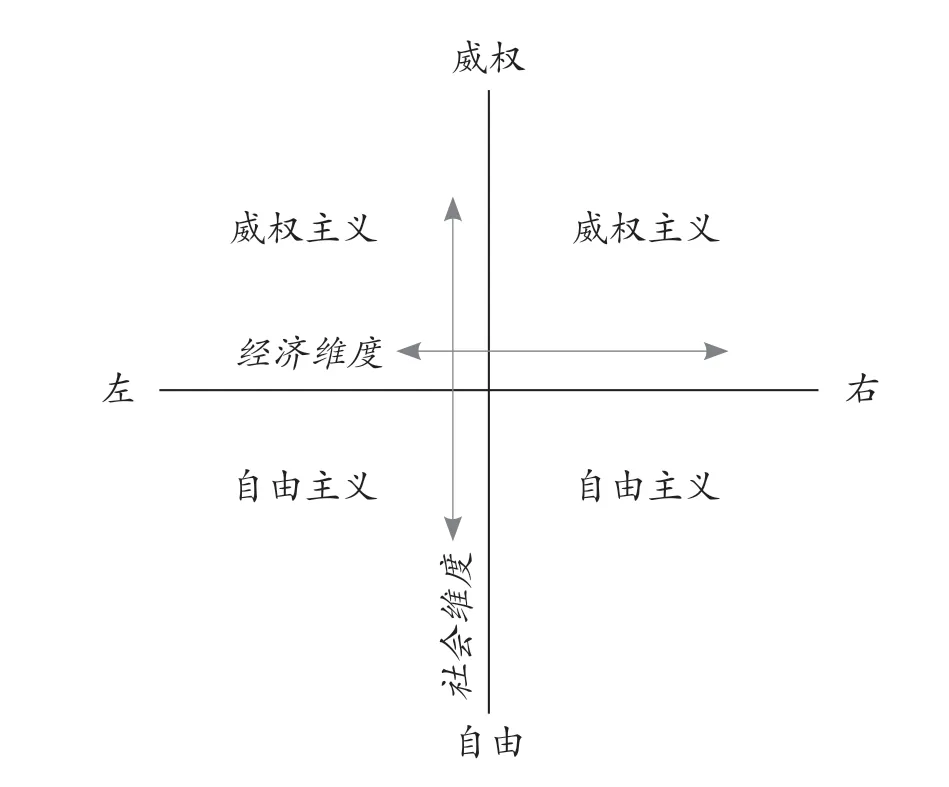

意识形态(Ideology)最早由法国哲学家特拉西于18世纪末所使用,用来泛指专门研究观念的科学(the study of ideas),后来才被特指解释世界的一种思想观念的体系和系统方法,用来评价社会系统的优劣。在政治学研究中,意识形态是一种带有价值判断意义的识别工具。《布莱克维尔政治学百科全书》把意识形态界定为“具有符号意义的信仰观点的表达形式,它以表现、解释和评价现实世界的方法来形成、动员、指导、组织和证明一定行为模式和方式,并否定其他的一些行为模式和方式。”⑦戴维·米勒、波格丹诺主编:《克莱维尔政治学百科全书》,北京:中国政法大学出版社,1992年版,第345 页。还有的学者倾向于把意识形态看作是一种政治战略和政治口号,比如曼海姆将意识形态视作与政治战略相等同的“特殊意识形态”,⑧卡尔·曼海姆:《意识形态与乌托邦》,黎鸣、李书崇译,北京:商务印书馆,2009年9月第1 版,第56—60 页。马克思则在著名的《德意志意识形态》一文中将意识形态看作是与社会经济基础相对的思想和政治上层建筑。①马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,北京:人民出版社,1961年,第24 页。事实上,不管对意识形态做何种理解,意识形态都是一种用于识别政治立场的观念体系。长期以来,人们在理解意识形态和政治思潮时,习惯按照政治立场划分为左、右的不同派别。被广泛认可的“政治指南”网站(http://www.politicalcompass.org)通过设置政治观念(左—右)、政治主张(威权—自由)两个变量对当前世界意识形态的光谱进行了定量分析,对于理解当前正在全球范围内发生的意识形态大变局具有重要参考价值。

图1 当代世界意识形态光谱

总体来看,传统上以左—右来划分意识形态和政治思潮的标准体系开始动摇,一方面,无论左右,主流意识形态在冷战后出现了合流趋势。冷战后,资本主义意识形态出现的最大变化便是新自由主义和新保守主义的合流,具有西方底色的价值观在全球范围内被大力倡导,成为“放之四海而皆准”的“普世价值”,在此基础上“民主和平论”、②Jack S.Levy,“Domestic Politics and War,”The Journal of Interdisciplinary History,Vol.18,No.4,Spring 1988,pp.653-673.“人道主义干涉论”、③Terry Nardin,“The Moral Basis of Humanitarian Intervention,”Ethics & International Affairs,Vol.16,Issue.1,March 2002,pp.57-70.“保护的责任论”④Gareth Evans,“From Humanitarian Intervention to the Responsibility to Protect,”Wisconsin International Law Journal,Vol.24,2006,p.703.等应运而生,资本主义的意识形态凸显出典型的两面性特征,不仅体现在国内走向具有社会主义特征的“伟大社会”、福利国家以及扩张性的社会政策上,而且在国际上按照西方价值观来改造国际制度和游戏规则,淡化了意识形态的对抗性,致力于调整面向全球化的社会发展和治理体系。诚如安东尼·吉登斯所言,战后越来越呈现出保守主义激进化、社会主义温和化,他们都在全球化的浪潮中不同程度地转变成全球主义者或反思性全球主义者。①安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,江苏:译林出版社,2011年。另一方面,相比建制派意识形态的合流,形形色色的反建制主义意识形态风生水起,呈现出不可遏止的势头。面对西方文明的辉煌成就,从马克思、尼采、齐格蒙特·鲍曼和卡尔·施密特开始,反思现代性的潮流就已开启,可以概括为“现代性批判”。②吴晓明:《文明的冲突与现代性批判——一个哲学上的考察》,《哲学研究》2005年第4 期,第3—14 页。这一批判的传统在冷战后持续发展,随着全球化内在张力的不断释放而日益强劲,逆全球化思潮裹夹着民粹主义、保护主义思潮汹涌袭来,甚至在一些民主国家造成深远的影响,导致这些国家政府领导者提出了一系列令人目瞪口呆的政策主张。显然,面对此种主流意识形态左右合流、非建制派思潮的风起云涌以及传统的政治思潮的左右划分体系日益失灵的现实情况,迫切需要我们重新确立对意识形态进行划分的标准,并密切关注全球范围内意识形态大变局的相关走向。具体来说,主要表现为以下三个方面:

(一)自由主义共识的衰落

自由主义是西方意识形态的一个根本性的标志与共识。近代以来,除了早期与保守主义争论和晚期与社会主义角力以外,欧美政治的变革在某种程度上不过是自由主义不同派别的内部争论,这是由中产阶级居于主导地位所决定的。二战期间建立起来的“反法西斯战线”的“二战共识”及其后“保卫自由世界”的“冷战共识”均建立在自由主义共识的基础上,自由主义当仁不让地成为资本主义意识形态领域的精神内核与中坚力量。冷战后,自由主义共识出现了退却的趋势。尽管早期一直有对自由主义的批评,《自由主义的终结》《西方自由主义的兴衰》《普遍主义的贫困:自由主义政治哲学批判》等著作都对自由主义进行了非难和抨击,③参阅:伊曼努尔·沃勒斯坦等:《自由主义的终结》,郝名玮、张凡译,北京:社会科学文献出版社,2002年;安东尼·阿巴拉斯特:《西方自由主义的兴衰》,曹海军等译,长春:吉林人民出版社,2004年;马德普:《普遍主义的贫困:自由主义政治哲学批判》,北京:人民出版社,2005年。但冷战后对自由主义的批评主要来自以桑德尔、麦金泰尔、泰勒和瓦尔康为代表的社群主义者,批评作为自由主义理论前提的理性的个人所具有的自由选择权、极端个人主义的问题。①参阅:迈克尔·桑德尔:《自由主义与正义的局限》,万俊人等译,南京:译林出版社,2011年;阿拉斯泰尔·麦金泰尔:《追寻美德道德理论研究》,宋继杰译,南京:译林出版社,2011年。此外,以沃勒斯坦为代表的新左派也对自由主义进行了尖锐的批评,尤其是将其置于所谓“世界体系”的宏观视野中鞭挞自由主义的虚伪。②伊曼纽尔·沃勒斯坦:《现代世界体系》,郭方等译,北京:社会科学文献出版社,2013年。然而,自由主义真正走衰还是2008年全球金融危机以来的事情,尤其表现为人们对“华盛顿共识”的批判上,在此过程中,自由主义意识形态不可避免地成为被反思的对象。全球范围内对自由主义意识形态的重新评估及其内在缺陷性的体认,进一步促使自由主义意识形态从“神坛”跌落。环顾世界,面对全球化带来的众多问题,自由主义的确陷入了困惑之中,无法提出化解危机的有效之策。尽管有一批思想家在苦心孤诣地寻找自由主义的突围之策,迄今为止仍然缺乏“回天之术”,表现为在世界舞台上流行的政策主张仍更多是右翼保守主义和形形色色的反建制主义的声音,很少有人像冷战结束之初那样大谈特谈自由主义的济世良方。自由主义即便没有走向衰落,但对自由主义的崇拜和迷信也已经急剧下降了,这的确是事实。

(二)左翼社会主义思潮的有限复苏

20世纪以来,在苏联革命和中国革命的影响下,社会主义革命浪潮一度推动了左翼思潮的高涨。然而,除了中国革命和改革、古巴革命等政治实践之外,到20世纪60年代,左翼思潮更多停留在思想领域,而且经历了一场从物质批判到文化批判的深刻转型。③参阅:尤尔根·哈贝马斯:《合法化危机》,刘北成、曹卫东译,上海:上海人民出版社,2009年;弗朗索瓦·利奥塔:《后现代状况》,岛子译,长沙:湖南美术出版社,1996年。在这种情况下,“左派”已经是徒有虚名。戴维·哈维就认为,“左/右(激进/反动、进步/保守、革命/反革命)的修辞在今天就没有多大用途”。④戴维·哈维:《正义、自然和差异地理学》,胡大平译,上海:上海人民出版社,2015年,第5—6 页。在左翼思潮有限复苏和内在转型的过程中,左派的旗帜逐渐从老左派转移到新左派的手中。新左派意识形态的特征是文化左派,焦点已经从物质利益的争夺转移到文化霸权争夺上。⑤任剑涛:《解读“新左派”》,《天涯》1999年第1 期,第35—46 页。2008年全球金融危机以来,左翼学者对资本主义危机的批判出现了一股新的高潮,比如英国学者克里斯·哈曼(Chris Harman)于2009年出版的《僵尸资本主义》将金融危机爆发的原因归结为资本主义的制度缺陷,安德鲁·克莱曼于2012年出版的《大失败:资本主义生产大衰退的根本原因》和法国经济学家托马斯·皮凯蒂的《21世纪资本论》等更是批判资本主义引发的严重社会差距问题,直接推动了左翼思潮在西方国家的发展。①Chris Harman,Zombie Capitalism: Global Crisis and the Relevance of Marx,Chicago: Bookmarks Publications,2009; 安德鲁·克莱曼:《大失败:资本主义生产大衰退的根本原因》,周延云译,北京:中央编译出版社,2013年;托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松译,北京:中信出版社,2014年。总体来看,左翼思潮的复兴主要还是停留在思想批判领域。尽管在价值诉求上陷入了无休止的批判,但却鲜有建设性的系统理论。由于新左翼思潮缺乏系统的理论体系和具有战斗力的方法论,左翼思潮的复兴也只能是有限复苏,而且仅仅停留在思想批判的层次,这就是当下左翼思潮的现状。

(三)右翼保守主义的升温

与自由主义共识的走衰相比,保守主义在20世纪表现一直比较稳健,在21世纪朝着右翼保守主义方向迈进。冷战后,尽管西方曾一度沉浸在“冷战胜利”的喜悦之中,新自由主义和全球化思潮不胫而走,甚至有人乐观地宣布“历史已经终结”。但是,保守主义并没有随着冷战结束而刀枪入库,而是在新保守主义的推动下越来越滑入右翼保守的轨道,催生了以反建制主义为代表的另类右翼的崛起。尤其是2001年 “9·11”事件和2008年全球金融危机后“奥巴马新政”冲击,使族群冲突、宗教摩擦和阶级分化交相叠加和相互激荡,直接刺激了右翼保守主义意识形态的敏感神经,导致右翼保守主义鱼贯而出,对自由民主体制构成了严峻的挑战。以英国公投脱欧、特朗普意外当选美国总统为标志,右翼保守派不仅在英美两党制国家正在通过抛弃其基本价值观掌权,而且形形色色的右翼反建制主义在欧洲、中东和世界各地的政治影响力也在上升,涵盖了诸如宗教右翼保守主义、右翼民粹主义和右翼民族主义等众多政治思潮。进入21世纪后,日新月异的全球化浪潮和不断升级的第四次工业革命在一定程度上撕裂了国际国内社会,宗教原教旨主义、民族主义和民粹主义成功俘获了一批在全球化过程中败下阵来的失意者,不断侵蚀着民主主义和国际秩序的基础。这些所谓“另类右翼”②张业亮:《另类右翼的崛起及其对特朗普主义的影响》,《美国研究》2017年第4 期,第9—31 页。的崛起不是保守主义的进化,而是对保守主义的批判,以“人民的名义”强调拉开与“既得利益集团”的政治分界线,不断释放着反精英、反建制的社会文化思潮。③对民粹主义的概念分析参见: 周穗明:《21世纪民粹主义的崛起与威胁》,《国外理论动态》2016年第10 期,第1—11 页。毋庸置疑,右翼保守主义在21世纪的崛起已经成为一个客观趋势,成为全球意识形态大变局最强劲的组成部分。

显然,21世纪的意识形态政治呈现出新特点,全球意识形态大变局的要害不是意识形态光谱的结构性变化,而是区分意识形态光谱的标准框架的变化。意识形态左、中、右的传统分类标准的趋于模糊甚至相互融合,更具实质意义的则是意识形态的“分层”趋势或层化现象,尤其是意识形态上层与下层的分野。这一分野包括两个方面涵义:一方面,主流意识形态的合流,“超越左与右”成为21世纪意识形态发展的主导趋势。无论是自由主义与保守主义在基本价值观上的不断接近、融合和彼此吸纳,还是左翼思潮与社会主义的持续温和化,都表明传统上的三大主流意识形态正在朝着立场接近的方向前进,成为当今世界的主流建制意识形态。另一方面,非主流意识形态快速崛起。从20世纪中后期崛起的后现代主义、后殖民主义、批评理论到21世纪形形色色的不那么系统的反建制主义,非主流意识形态开始成为街头抗议甚至选举政治中日益走强的声音,尤其是这些思潮以“去全球化”“原教旨”“反建制”“反移民”等极端口号不断释放着对主流建制意识形态的不满,令全球意识形态的交锋更多呈现为“建制”与“反建制”的上下矛盾,而非像以往那样的左右分野。面对意识形态在全球范围内的大变局,如何构建并推动主流与非主流之间的对话,是21世纪意识形态政治面临的核心问题。

三、意识形态大变局的社会经济根源

概括起来,之所以21世纪的意识形态政治会呈现出上述变革趋势,主要来自于以下三股社会经济力量的推动。

(一)“工人阶级不革命”

工人阶级从最初就不是一个革命的阶级,没有马克思主义的武装,工人运动的前途是工联主义和费边主义。①《列宁全集》第1 卷,北京:人民出版社,1995年,第327—328 页。20世纪以来,受到十月革命的激励,中国、古巴、越南等一大批被压迫国家发生革命行动,西方国家内部诞生了西方马克思主义者,但除此之外包括伯恩斯坦、考茨基在内的一批所谓修正主义学者从一开始就激烈批评苏联的暴力革命实验,后来著名的法兰克福学派成员和“人道主义的马克思主义者”则成为了议会民主制的信仰者。1968年法国巴黎学生运动表明,在发达国家工人阶级已经不再是革命运动的主体,取而代之的是知识分子和青年学生,其实质是现代社会在向后现代过渡的过程中,物质利益的重要性逐渐降低,取而代之的是身份认同等后现代社会独有的问题,在此过程中文化和纯粹的意识形态问题暴露无遗。对于“为什么无产阶级不革命”的现象,美国学者布若威在1979年发表的《制造同意》中认为工人阶级关注的重点发生了重大变化,工人阶级关注的不再是生产关系斗争,而是生产关系基础的斗争。随着冷战终结和全球化发展,国际共产主义运动陷入低潮,各国年轻人不再相信工人的贫困在不断增长,而无产阶级的革命冲动也日益演变成了在议会民主框架内的策略性政治行为。不仅发达国家的无产阶级不革命,欠发达国家的无产阶级也普遍放弃了革命路线,对法国大革命的反思和斯大林模式带来的教训都引导各国逐渐接受“告别革命”成为主流观点。①李泽厚、刘再复:《告别革命》,香港:天地图书有限公司,1995年。在西方国家,无论是在法国总统大选中曾声称“我来自左翼”的埃马纽埃尔·马克龙,还是2016年竞选美国总统失利的主张“社会主义”的伯尼·桑德斯,均并未诉诸社会主义革命这种激烈的政治与意识形态的斗争路线。20世纪90年代以来在拉美国家出现的“粉色浪潮”中,拉美左翼政权也并没有选择革命的道路,而是选择民主的道路。20世纪70年代末以来,中国则一直坚持和平发展道路,拥抱合作共赢理念,走出了一条具有中国特色的社会主义道路。尽管各国放弃革命路线的具体原因迥异,但无产阶级不革命的确是当今世界政治发展的一个重要趋势。

(二)“中产阶级不高兴”

无产阶级之所以不革命,一个很重要的社会条件就是在无产阶级内部发生了“白领中产阶级”和“蓝领无产阶级”的分化。从20世纪80年代开始,由于发达国家中产阶级开始塌陷,社会分配调节机制出现问题,经济增长收益进一步向上层归拢,导致中产阶级出现了“集体下沉”的现象。哈佛大学经济学教授卡茨(Lawrence Katz)认为从1999年到2010年是中产阶级“失落的十年”。社会学家路易·舍维尔(Louis Chauvel)在著作《败落的中产阶级》中直言:“法国中产阶级面临着败落,在其他发达国家也出现了类似的情况”。全球化的发展,在创造了巨大财富的同时,也撕裂了社会结构。相比巨富阶层的高收益和低收入群体的稳定保障收入,中产阶级成为社会中收入最不稳定的群体,也是受挫感最强的群体。因此,进入21世纪以来,“不高兴的中产阶级”正在很多国家推动着表达焦虑和不满的社会运动。尤其是2008年全球金融危机后,全球范围内的中产阶级无论从资产估值、创新活力还是公民精神层面均受到巨大冲击,从“阿拉伯之春”到“占领华尔街”,从英国公投脱欧到一些国家带有强烈民粹倾向的领导人先后当选,中产阶级正在从社会的“稳定器”和经济的“动力源”转变为社会运动的“火药桶”和经济起伏的“震荡源”。即使美国国家情报委员会发布的《2030年全球趋势:可能的世界》报告乐观地认为全球中产阶级壮大将是未来的一场巨变,但“中产阶级不高兴”甚至“全球中产阶级起义”①美国《大西洋》月刊网站2017年8月的一篇文章称“全球中产阶级起义”,他们要求政治多元化和基本个人权利,但一些示威运动也许会迷失方向。参见:Moisés Naím,“The Uprising of the Global Middle Class,”25 Aug 2017,https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/08/global-middleclass-discontent/535581/。的焦虑情绪和骚乱压力也的确是各国必须高度重视的政治课题。与此同时,也需要注意到中产阶级总体上是一股维护社会稳定的力量,其患得患失的心理特征决定了“中产阶级不高兴”最有可能引发情绪发泄性质的社会运动,而不会引发暴力性的社会革命。

(三)“新兴群体不认同”

相比“工人阶级不革命”和“中产阶级不高兴”,对意识形态影响最大且最不确定的还是新兴群体对既有意识形态和制度体系的不认同。从20世纪中后期开始,随着全球化和信息革命日新月异的发展,出现了一大批非主流的新兴群体,这些新兴群体包括新移民群体、新身份群体以及基于互联网和社交媒体而形成的复杂社会群体。美国学者罗纳德·英格尔哈特(Ronald Inglehart)主持了一个世界价值观念调查项目,发现发达工业社会在20世纪60年代和70年代之间发生了一场“静悄悄的革命”:从物质价值到诸如归属感和自我实现需求的后物质主义价值的文化迁移,人们越来越关心生活质量,关心人生价值,在超越物质丰裕的层面思考政策的超物质的价值意义。②Ronald Inglehart,Culture Shift in Advanced Industrial Society, Princeton,NJ: Princeton University Press,1990.后物质主义的崛起,推动人们积极参与新身份集团,比如支持堕胎自由的群体、同性恋群体、女性主义群体等边缘群体的崛起,社会裂痕更多地表现为基于身份政治而产生的道德冲突。③Raymond Tatalovich and Byron W.Daynes,The Politics of Abortion, New York: Praeger,1981; Raymond Tatalovich and Byron W.Daynes,Social Regulatory Policy: Moral Controversies in American Politics,Boulder,CO: Westview,1988.近年来,关于堕胎问题、同性婚姻问题、宗教权利问题、环境保护问题、胚胎干细胞问题、艾滋病防治问题、枪支控制问题层出不穷,核心都是新身份群体不认同既有意识形态的产物。

在左右互搏的意识形态对峙年代,这些原来在政治生活中处于边缘位置的新身份群体和新移民群体开始积极参与政治,而且一开始就对建制派的“两党极化”和“精英内斗”不满,反精英、反精英文化中根深蒂固的“政治正确”价值、反官僚机构“专业主义”的趋势成为时尚,这些新兴群体对恪守“政治正确”的传统政治家不以为然,反而对没有任何政治经验的特朗普、桑德斯等“政治门外汉”和政治经验不足的马克龙等“新一代年轻人”青睐有加,可能意味着传统政治正面临着掉入“塔西佗陷阱”的窘境。此外,尤其是当全球的权贵阶层联合起来共享全球化红利的时候,形形色色的宗教原教旨主义、政治极端主义、社会民粹主义在世界各地大行其道,集中释放出了来自草根层、非主流和建制外的不满情绪,为“美国优先”“保护主义”“反建制主义”等一切逆全球化的思潮赋予了相当程度的合理性。环顾世界,从大西洋两岸到太平洋两岸,从世界舞台的中心地带到边缘地带,普遍可以观察到对内反建制、对外扎篱笆的政治现象,民族主义与民粹主义耦合在一起,形成了一幅斑驳陆离的意识形态大变局图景。

四、意识形态大变局中的人类命运共同体思想

通过社会经济根源的分析,不难发现当下全球意识形态大变局的主要根源并非来自社会经济条件的变化,而是主要来自意识形态自身的变化。从社会经济条件的变化来看,全球化已经将人类社会连为一体,成为利益交融、命运攸关的共同体。在这种权贵合一的利益融合关系网中,资产阶级和权力精英已经成为共享全球化红利的“既得利益群体”,成功实现了主流意识形态的合流,自由主义主义和保守主义的争论已经成为一种“虚假的争论”。无产阶级(至少在可见的未来)已经放弃了革命路线,确立了和平发展和合作共赢的道路。意识形态大变局的动荡源自全球范围内“中产阶级不高兴”和“新兴群体不认同”,而“中产阶级不高兴”只是对利益受损的情绪性发泄,缺乏系统的世界观和明确的指导纲领。相比之下,最大的动荡源头来自于“新兴群体不认同”,而且新兴群体在价值理念上与主流社会群体存在着根本性分野,这种分野不是基于物质主义的分野,而是后物质主义的分野,全球意识形态的分界线不再像以往那样拘泥于利益之争,而是更集中于身份认同之争。①李强:《当前全球政治思潮新趋势分析》,2017年9月13日,http://www.sohu.com/a/191747019_ 281663。

在全球意识形态大变局中,中国领导人提出了人类命运共同体的重要理念,并赋予其以丰富的内涵,逐渐形成了“人类命运共同体”的思想体系,涵盖了共商、共建、共享的全球治理观,共同、综合、合作、可持续的新安全观,平等、开放、合作、共享的全球经济治理观,平等、互鉴、对话、包容的文明观以及在发展、生态、气候变化等一系列问题上的新思想,从政治、发展、安全、文明和生态五个层面系统阐述了人类命运共同体的理念。①习近平:《携手构建合作共赢新伙伴、同心打造人类命运共同体》,《人民日报》2015年9月29日,第002 版。在这一思想指导下,中国提出了“一带一路”倡议、倡导成立亚洲基础设施投资银行和金砖国家开发银行并在G20 和APEC 等全球和地区治理框架中不断提出新理念,提供新方案,受到世界各国的普遍欢迎。不难看出,人类命运共同体思想是一种超越意识形态纷争的“中国方案”,它的最大特点就是把握人类面临的共同挑战,从超越意识形态对立的人类角度寻求人类利益的“最大公约数”,为化解意识形态纷争确立了新的世界观、认识论和方法论,具有重要的理论意义和现实意义。

一是在世界观上,人类命运共同体理念恪守“人类立场”,找到了21世纪的世界意识形态争论的“最大公约数”。在全球化浪潮和第四次工业革命进程日新月异的今天,人类社会面临着越来越多的共同挑战,包括世界和平的挑战、全球发展的挑战、生态环境的挑战、文明多样性的挑战等,对于这些共同挑战,不同意识形态站在不同的立场上提出了各自的解决方案,甚至这些不同方案之间存在着隔阂和矛盾。相比之下,人类命运共同体理念将所有的差异统一到人类的立场上,强调确立人类共同价值,主张建立相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,推动构建人类命运共同体。显然,这一理念的提出是弥合21世纪意识形态鸿沟的一条重要出路。这一理念并非是否定意识形态的差异,也不是无视人类文明的差异,相反通过确立人类的立场,在捍卫人类共同利益、共同价值和承担共同责任基础上,尊重不同文明和意识形态的差异,积极寻求在人类立场基础上的对话和交流。无论是阿诺德·汤因比提出的21 种文明的“挑战-回应”关系,②汤因比·索麦维尔:《历史研究》,曹未风译,上海: 上海人民出版社,1986年。还是萨缪尔·亨廷顿忧虑的七大文明之间的“文明冲突”,③塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪译,北京: 新华出版社,2010年。甚或是诸多意识形态的纷争,将其放在人类立场上来评估,都是人类命运共同体的重要组成部分,只要坚持相互尊重,包容对话,不断汇聚共同价值和共同利益,就一定能够找到一条聚同化异、共同发展的新路。

二是在认识论上,人类命运共同体理念坚持“共同体本位”,确立了推进全球多样化意识形态对话的“坐标系”。人类命运共同体并不是凭空产生的,而是有着深厚的思想基础。近代以来诞生的诸多意识形态,要么坚持个人本位,要么坚持社会本位或国家本位,而意识形态之间的激烈争论在很大程度上也是认识论的根本差异造成的。相比之下,人类命运共同体理念确立了共同体本位,这一本位既承认个人的尊严,又承认人类存在的社会性。①俞可平:《社群主义》,北京:中国社会科学出版社,1998年,导论第1 页。这一共同体本位是对个人本位的自由主义意识形态、阶级本位的社会主义意识形态以及等级和权威本位的保守主义意识形态的和解,它不是一种将人类人为构建的社会单元,而是一个尊重人类天性的共同体,它的形成过程是一个自然历史的进程。人类命运共同体理念的核心价值就是要把全球国家和全球市场所抛弃、掩盖、扼杀的社会关系重新恢复起来,在遵循人的社会性原理前提下,通过恢复和重建人的公共空间和全球关系,“在共商、共建、共享的原则基础上展开的以关爱、互助、包容、共赢为基础的交往和治理秩序”。②赵可金,赵远:《人类命运共同体的构建路径》,《当代世界》2018年第6 期,第4—7 页。显然,人类命运共同体为不同意识形态的对话交流提供了新的平台,在这一平台,无论左中右、上中下的各种意识形态,均可以在共同体的平台上兼容并蓄、吐故纳新,从某种特殊的社会组织逐渐转型为包容开放的多样化共同体。

三是在方法论上,人类命运共同体理念坚定“命运情怀”,指明了处理不同意识形态认同争论的创新之路。命运情怀是人类命运共同体理念的精神追求。在中国文化语境下,命运不像西方文化中具有宗教意义的“不可改变的宿命”,而是“天命”与“机会”的结合体,其中,命为定数,指某个特定对象;运为变数,指时空转化。命与运组合在一起,即是某个特定对象于时空转化的过程,暗含未来变化趋势的含义,是中国古代天命理念、天下意识和家国情怀的创造性转换和创新性发展。从中华文明的智慧来看,命运情怀是一种将自身与世界紧紧联系在一起的使命感和责任感,“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,为古代士大夫所恪守的诸如此类的使命感和责任感,就是中国人安身立命的命运情怀。因此,中国倡导人类命运共同体的理念,并非是追求赢者通吃、“一统天下”的世界霸权,也不是重蹈弱肉强食、优胜劣汰的殖民扩张老路,而是致力于走出一条相互尊重、聚同化异、包容开放的文明对话之路,推动构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容的美好世界。③习近平:《共同构建人类命运共同体——在联合国日内瓦总部的演讲》,2017年1月18日,http://news.china.com.cn/2019-09/23/content_75233135.shtml。可见,在继承古老中国智慧的基础上,人类命运共同体思想的提出,意味着为世界找到了一条走出近代以来西方权力政治文化丛林的“文艺复兴之路”,为化解不同意识形态纷争找到了一条无我利他之路,有着巨大的世界历史意义。

五、结论

当今世界正处于百年未有之大变局,意识形态领域也在发生着大转型。这一转型的基本逻辑是意识形态争论的轴心正在从利益政治转向认同政治,传统上采取基于物质利益的差异区分意识形态和政治思潮的左中右分类体系已经日益不敷为用,逐渐让位于基于身份认同的立场差异来识别不同意识形态,在这一分类体系下,长期以来根深蒂固的自由主义共识正在走向衰落,左翼思潮有了有限复兴,而最为强劲的是右翼保守主义强势崛起,这就是21世纪全球意识形态大变局的基本景观。

通过社会经济根源的分析,发现全球意识形态大变局的主要根源并非来自社会经济条件的变化,而是主要来自于意识形态自身的变化。随着整个世界日益形成你中有我、我中有你的利益共同体,权责合一的格局驱动了主流意识形态的合流。真正的意识形态争论来自于全球范围的“中产阶级不高兴”和“新兴群体不认同”。全球意识形态的分界线不再是利益之争,而是身份认同之争,这种意识形态争论比基于物质利益分化的意识形态更加复杂难测,更加难以妥协。如何搭建主流意识形态与非主流意识形态的对话平台,成为当今世界意识形态政治的一个重要难题。

融通西马中,构建共同体。置身于全球意识形态大变局的洪流中,人类命运共同体思想的核心要义就是融通西学、马学和中学,在人类命运共同体的最大公约数上推动不同意识形态之间的交流对话,推动达成共识。人类命运共同体不排斥任何一种意识形态,也不搞意识形态的输出和输入,它在本质上是一种对各方开放的人类公共产品。当然,人类命运共同体也决不回避矛盾,而是直面不同意识形态之间的矛盾和斗争,但它遵循的认识论不是你死我活、你输我赢的“一分为二”,而是阴阳互济、合作共赢的“求同存异”和“聚同化异”。尤其是对待意识形态的争论,人类命运共同体更倾向于寻找相互存在的共同点,汇聚彼此认可的合作点,达到共同发展的双赢点。因此,人类命运共同体思想的潜力会架起中国与世界互动的理解之桥,搭建不同意识形态融通对话的平台,为建设一个更加美好的世界作出重大贡献。