废井

冯伟山

说来真是笑话,因为贪恋美色,大黑掉进了一口废井中。井里黑咕隆咚,里面是一些附近居民丢弃的生活垃圾,臭气熏天。他仰头看了看井口,大约两三米的样子,上面一片亮亮的天空,恰巧一只小鸟悠然地从上面飞过,霎时让大黑有了出去的勇气。他使劲扒住井壁,可井壁溜滑,折腾了半天,还是不能向上一步。此时,似乎有一阵风从井口吹过,又簌簌落了一些垃圾下来。他半眯着眼,“唉”了一声,终于瘫坐在井底。

其实,大黑就是一条狗,一条很土气的笨狗。大黑瘫在井底吁吁大喘的时候,那条漂亮的金毛犬蜷缩在一边,一脸的惊恐和哀怨,她阳光下耀眼的金色毛发蒙上了一层细细的灰尘,早就没了掉进废井前的一丝光彩。大黑有些心疼,刚要用爪子替她拂去灰尘,她竟狠狠瞪了他一眼,把头扭开了。

大黑好一陣尴尬,轻声说:“没事,我们会出去的。等有人来倒垃圾,我就大声呼救。”

这时,她突然说话了,火气却大得吓人。“就凭你?一条人见人嫌的丑笨狗,你就是喊死了,也没人理睬你!我死算我倒霉,可和你一起死算什么?看着你我心里就堵得难受,真是的!”

听了这话,大黑突然有了一种负罪感,好像掉进废井是他的原因。

前些日子,大黑主人的邻居卢木匠家突然多了一条狗狗,毛色金黄,一对水汪汪的大眼睛脉脉含情,头上还扎了两簇小辫儿,别着一对天蓝色的发夹,真是又洋气又漂亮。大黑看到她时,卢木匠的老婆正抱着她,一口一个“毛毛”叫着,那个亲啊,让他羡慕极了。就是那一刻,他的心里、脑子里,一下塞满了毛毛,怎么也忘不了了。人说一见钟情,大概如此吧。连晚上做梦也梦到她,和她一起在村头散步,在地头的小菜园里和蝴蝶嬉戏,真是幸福啊。一天见不到她,心里就缺点啥,慌慌的。那时,大黑才知道是爱上她了。有天清晨,见毛毛挣脱了卢木匠老婆的怀抱,自个儿在大街旁看那些含着露珠的花草,大黑赶紧跑到她的身边,想大胆和她表白,说喜欢她,一辈子非她不娶。毛毛还是那样的美丽,浑身洋溢着一股少女特有的纯净和矜持,特别是观花时的样子,优雅大方,一只前爪微微抬起,轻轻抚摸着肥厚的叶片,她不动花,也许怕有花瓣飘落吧?她眼睛微闭,轻轻吸了一下鼻子,一脸的惬意,漂亮的脸蛋瞬间成了一朵花。突然,她双眼盈泪,脸色也变得哀怨起来,也许是花开易逝,她感叹世间万物瞬间的美丽吧?大黑虽然是条土得掉渣的笨狗,可平时也经常听他的主人和朋友们一起谈论李清照和林黛玉,他觉得毛毛就是这两位才女佳人的化身,优雅知性得一塌糊涂。这么一想,他就露怯了,举止也变得畏畏缩缩,没一点洒脱的样子。果然,他还没开口,毛毛就扭头走了,连句话也不屑对他说出口。

大黑很没面子,也感到了自卑,可爱情这个东西很奇怪,一旦发生了,就会不顾一切的。大黑出身卑贱,从懂事就在街上流浪,是主人可怜他,才让他有了一个温暖的家。主人是个农民,很善良,劳作之余最大的爱好就是读书,还偶尔写点文章发表在本地的报刊上,是个非常热爱生活的人。受主人的熏陶,大黑也变得勤恳忠实,知恩必报,认准的事儿就一定坚持下去,这就是人们常说的执著吧。大黑相信,只要坚持不懈地追求毛毛,用百分百的感情去爱她,总有一天会打动她的。大黑觉得,自己给毛毛带不来大富大贵,但绝对能给她万般的呵护和安全。大黑没事就在街上溜达,多少听到一些人世间的事儿,如儿女婚姻大事上,竟有不少人讲究门当户对。就是有钱的和有钱的结亲,当官的和当官的结亲,或者有钱的和当官的结亲,真是应了那句“鱼找鱼,虾找虾,王八结了个鳖亲家”。大黑起初觉得挺怪,人为什么要分个三六九等呢?人真的有高贵和低贱之分吗?大黑想了好几天也没弄明白,但他琢磨来琢磨去,觉得在追求毛毛这件事上,对自己还是有利的。毛毛很美,也娇气,本来大黑也觉得自己配不上她,但她的主人卢木匠并不比自己的主人富有,都是最底层的百姓,这也算门当户对吧?大黑在心里点了点头,就一下助长了他的色胆。其实,是大黑想错了,毛毛根本就看不上他,他的初恋就是剃头挑子,一头热。但他不气馁,毛毛来到卢木匠家也不过半月,对自己的了解也仅限于表面,时间长了,她一定会喜欢自己的。那天毛毛自己从家里跑了出来,见大街上有人走动,就悄悄朝门口东面闲置的一片空地走去。她边走边回头,突然飞奔起来,完全没了之前的矜持。大黑觉得好奇,也很想和她再次表白,就悄悄跟了过去。毛毛正在几根干枯的玉米秸上小解,她后腿岔开,屁股也稍稍塌下来,眼睛半眯着,竟一脸的惬意。一阵逆风吹过,她的毛发瞬间立了起来,微微晃动,像芒种时节田野里金色的麦浪,美极了。但,只是几秒钟的工夫,大黑就感到了不妥。他脸一红,刚想回避,却突然觉得不妙,拼命向毛毛跑去。她的脚下是一口废井,周围的垃圾和几根枯黄的玉米秸草草遮盖了井口。等大黑记起并发现异常时,几根玉米秸已经承受不了毛毛的重量在慢慢滑落。

“快跑,危险,危险啊!”大黑喊叫着,想伸出前爪拉住她,可惜还是晚了,他俩一起跌落到了废井里。

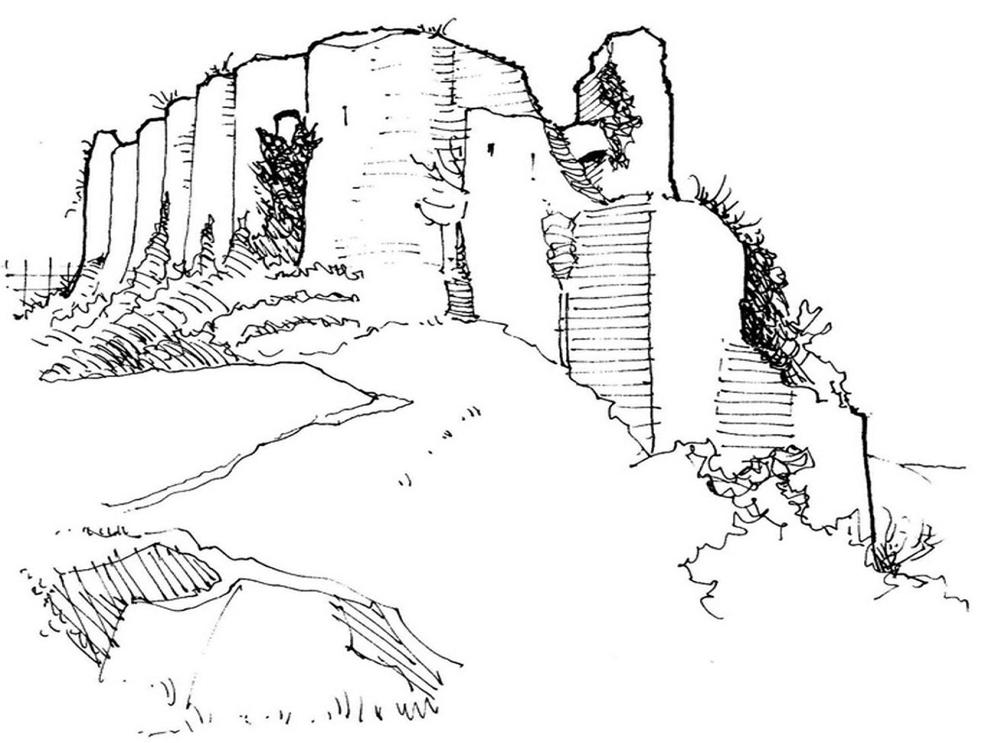

废井里阴暗潮湿,毛毛蜷缩在一边瑟瑟发抖。大黑看着心疼,不停地安慰她,说:“别担心,我们一定能出去的。”说归说,大黑心里也没底。这地方原来是一片责任田,长着绿油油的庄稼,可自从被开发商强行圈起后,就成了一片百草园。园外是一圈大得看不到边的竹篱笆墙,好歹稀稀拉拉地拢在一起,一阵风就要刮倒的样子,明眼人都知道就是确定个边界而已。几年了也没动工,靠近村子的一侧就被人踩倒了篱笆去倒垃圾,你倒我也倒,垃圾越倒越多,都成小山了也没人管。这眼废井本是好井,是用来浇灌这片田地的。庄稼不种了,加上地下水位的逐年下降,井就闲置了。再加上这几年井旁的垃圾山越来越大,不时有垃圾掉进井里,仅有的那点水也被覆盖了,彻底成了一眼废井。这地方臭气熏天,除了倒垃圾没人来此,即使倒垃圾也是把垃圾袋远远一扔,谁会来废井旁散步观景呢?大黑也算得上这里的土著,对附近环境太熟悉了。他抬头望望上面小小的一片亮色,心不由得紧了起来。

大黑说:“要不,我大声喊吧,也许主人能听到呢。”毛毛使劲扭着头,不再吭声,那对发夹偶尔碰到泄下来的微光,还是蓝得可爱。汪汪汪,汪汪汪……大黑的喉咙哑了。果真如毛毛所说,就是喊死了,也没人理睬。

毛毛又说:“这第二件事儿不难,我知道你心里装着一件事,我想听你说说,哪怕一句话也好。”毛毛说完,两眼定定地看着大黑,满眼的期待。没想到,大黑竟低了头,有些羞涩,脸红得像要下蛋的母鸡,更像自己的主人卢木匠喝酒后的样子。

毛毛忍不住笑了,说“亏你还是个男子汉,怎么女人起来了?”

闻听,大黑一下抬起头,斩钉截铁地说:“谁女人了?我当然是男子汉了,我心里还真装着一件事,可、可一直没敢对你说出来。现在我、我就说出来。我、我喜欢你。”说完,他深深舒了一口气,一副如释重负的样子。

毛毛一咧嘴,“扑哧”笑了,但她还是把耳朵凑到大黑的嘴边,说:“什么?我没听见,你再大声说一遍啊。”

“我爱你,我爱你!天底下我就爱你毛毛一个,爱一辈子!”大黑也不知哪来的勇气,大声说了起来。

毛毛看着大黑,温柔地说:“我也是。”

“真的?”

“真的!”

大黑一下把毛毛拥到怀里,眼泪“噼里啪啦”落下来。

第六天的时候,毛毛已经彻底被高烧和饥饿搞得奄奄一息了。大黑虽然疲惫不堪,但他还是不停地给毛毛打气,鼓励她,说很快主人就会找过来,他们的约定也很快就会实现。毛毛静静地听着,一双无神的眼睛很久才吃力地看大黑一眼。临近中午,井口上面的阳光足了不少,废井里也慢慢暖和起来。毛毛躺在大黑的怀抱里突然开口说话了:“大黑哥,我要和你永别了,你多保重,一定要活着出去。记住,是一定要活着出去。代我看看我的主人,劝他们不要伤心。你心眼好,可惜我了解你太晚了,如果有来生,我一定做你的妻子,和你好好过日子,享受美好的生活。”说完,她抬起前爪,吃力地整了整头上的蓝色发卡,笑了,很勉强,像秋后经霜的一朵瘦菊。

毛毛的声音虽小,但字字锥子般扎进大黑的心窝。他愣了一下,一脸的凄然和无措。他突然张开大嘴狠劲地朝自己的手臂咬去,一下,两下,三下,直到有鲜血流出来。他把流血的手臂放到毛毛的嘴上,带着哭腔说:“毛毛,我亲爱的毛毛,你快吸啊,吸下去你就有救了,快,快啊!”鲜血一滴一滴淌到毛毛的嘴上,可她却一点反应也没有。

毛毛已经没有了呼吸。她的笑意凝固在了脸上,暖暖的,那么的天真无邪。

“毛毛,我亲爱的毛毛啊——”大黑一声哀嚎,昏死过去。

大黑醒来时眼前一片漆黑,尖利的风儿在井口上不停地吼叫,他感觉冷冷的雨雪正一股脑地砸下来。他打了个寒颤,缩紧身子时才发现毛毛还在自己的怀里,他不禁再一次悲从中来,下意识地把毛毛抱得更紧了。无处躲藏,他也不想躲藏,大黑低下头,把脸紧紧贴在毛毛的脸上,任凭雨雪的侵袭。也不知啥时,他听到“轰”的一声,接着有东西哗啦啦倾泻下来。凭感觉,大黑知道,井口旁的垃圾山被雨雪和大风摧垮了。该死的垃圾山!没有你们的存在,我和毛毛就不会有现在的遭遇。唉,这就是命啊。毛毛的死,让大黑万念俱灰,他突然觉得能和毛毛死在一起,也是一件很幸福的事儿。他紧紧地抱着毛毛,侧躺在井底,任冰凉的雨雪打在身上。大黑使劲闭着眼,就盼着快点睡去,好在梦中和毛毛共赴天堂之约。

风越刮越大,垃圾也不断地掉下来,不一会儿井底就铺了厚厚的一层。大黑抱着毛毛神情恍惚,他突然听到毛毛在对他说话,问他还记不记得自己的嘱托。毛毛一遍遍地问着,声音无力却一下让大黑的脑子清醒了。他决定拼全力搏一搏,一定要活着走出这口废井。他觉得身上有点重,下意识地抖了抖身子,竟全是垃圾。大黑倒吸一口凉气,知道再这样下去自己除了被垃圾活活埋掉,不会有任何一个结果。他轻轻松开毛毛,自己咬牙硬撑着站了起来。他摸索着把身子底下的那块废纸板抽出来,轻轻盖在了毛毛的身上,他认为这样毛毛也许会稍微体面一点。工夫不大,垃圾就埋没了毛毛。大黑忍着悲痛,强打着精神,和掉落的垃圾周旋起来。垃圾不停地掉落,大黑就不停地拔脚挪步,他清楚一旦松懈了,垃圾没到了大腿根部,自己就离死不远了。

临近天明的时候,风停了,雨雪也停了,垃圾山没了外力的推搡,也渐渐端稳了架子。经过一夜的折腾,早就精疲力竭的大黑,倚着井壁瘫坐着昏死过去。

大约中午的时候,大黑终于睁开了眼,到处是明晃晃的阳光,他感到了极度的不适,又赶忙把眼闭上了。他神情恍惚,脑袋疼得像炸开一般。等再次缓缓睁开眼,大黑简直不敢相信自己的眼睛,此时的废井几乎被垃圾填满了。也不知哪来的力气,大黑咬牙扶着井壁竟站了起来。他看到了松松垮垮的垃圾山,甚至看到了不远处的村子,还有在屋顶缭绕的炊烟。大黑挣扎着想爬出去,终因极度乏力而告终。后来,大黑看到了井口边的一个黑色塑料袋,里面除了用过的一些手纸、避孕套,还有好几根没拆开的火腿肠和半瓶矿泉水。

大黑爬到主人家时,神情呆滞,身上满是泥水,活脱脱一条丧家之犬。他的到来,还是让主人欣喜若狂,一下把他抱在了怀里。后来,他听主人和朋友无意间聊起过毛毛的事儿,毛毛的失踪让卢木匠夫妇焦躁不安,甚至发生了争吵。邻居们前去劝架,才从卢木匠那个胖胖的老婆嘴里知道了原由。随着南方工厂家具的大量涌入,卢木匠的手艺已经难有用武之地,恰在这时他听说承包学校餐厅,一年能脱贫,两年能致富,三年就差不多是富人了。因负责镇小学餐厅的老王是卢木匠表嫂的大哥,他就盯上了這餐厅,想承包过来也做一回富人。卢木匠费尽周折,终于和老王吃了顿饭,临走又塞给他一条烟和两瓶酒。也许老王喝醉了,对卢木匠好一顿教育,说这烟酒的档次,怕是我老王无福消受,还是你留着糟蹋自己的嘴和胃吧。再说了,你一个木匠,转行干厨师,用时髦的话说,叫跨界!那太难了,你想跨就能跨啊?可话又说回来,你想法再多,连最起码的规矩都不懂,还在这个圈子里混个逑啊!卢木匠臊得差点钻地缝里去,就抱头溜回了家。修整几天后重新公关,听说老王五岁的孙子特别喜欢金毛犬,正天天缠着老王让买呢。卢木匠一喜,就咬牙花三千元买回了这条还算纯种的毛毛。可老王偏偏有事去了外地,要半月后才能回来,夫妇俩只好临时养着她。可就在这节骨眼上,毛毛却不见了……

大黑还是想亲眼见见卢木匠夫妇,问候一下,完成毛毛的嘱托。大黑去时,那个胖胖的女人双手叉腰,唾沫横飞,正把卢木匠骂得抱头鼠窜。大黑总算听明白了,他们一次次吵架的原因就是为打了水漂的三千元钱,与毛毛的失踪没有一点儿关系。大黑心如刀绞,扭头走了。

几天后,废井被大黑填平了,还鼓起了一个包,远远望去就是一座坟头。大黑蹲在旁边,用舌头时不时地舔着渗血的两只前爪,一脸戚然。再后来,大黑总是叼着主人给他的食物来到坟头前,恭恭敬敬地摆上,在旁边静静地蹲着,一蹲就是一天。自此,无论四季如何变换,毛毛的坟头除了食物,又多了漂亮的野花,一支抑或一束,引得成群的蜜蜂蝴蝶闻香而来,好不热闹。

责任编辑/何为