从政府监管视角看生态环境治理体系和治理能力现代化

陈健鹏

(国务院发展研究中心资源与环境政策研究所,北京 100010)

党的十九届四中全会通过的 《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》对 “坚持和完善生态文明制度体系,促进人与自然和谐共生”作出系统部署,充分体现了以习近平同志为核心的党中央对加强生态文明建设的高度重视,为进一步推进生态环境治理体系和治理能力现代化提供了基本遵循。生态环境治理体系是国家治理体系的重要组成部分。本文试图从监管的视角来理解生态环境治理体系和治理能力现代化。

1 生态环境治理体系中的环境监管内核

1.1 政府监管是国家治理的重要维度

在当代西方政治学和行政管理理论中,“治理(governance)”是指由包括政府在内的多种利益主体按照法律规定相互制约、形成社会秩序的过程(Bevir,2012)[1]。过去40年来政治理论、公共管理领域的重要文章著述体现的是发达国家 “治国理政”理论与实践。发达国家的国家治理理论强调去国家中心化、去科层化,重视市场工具、公众参与、多中心决策、网络化制衡、社区的权威等。这种国家治理的理念和方法是建立在发达工业化国家法治健全、国家有效的基础上的。自20世纪60年代以来,国家治理理论研究日益兴起,学术界的理解和表达呈多元化,随着时代的演进其内涵持续更新,其核心是强调非国家主体(nonstate actors)在治理中的角色、消解国家或政府在国家治理体系中的核心作用。在新的治理框架下,治理指的是治理模式的发展,其中在公共部门与私人部门之间以及其内部的边界已经模糊了。一度占主流地位的治理理论认为,治理本质在于关注治理机制,这一机制并不依赖、求助于政府的权力和制裁(Stoker,1998)[2]。但对各国现代化和国家治理演进的历程分析表明,在有效的国家治理体系中,国家或国家机器一直处于中心地位;而很多国家治理失败的根本原因是国家的失败(福山,2015;Bell,Stephen and Andrew Hindmoor,2009)[3-4]。中国的国家治理体系与治理能力的现代化过程,不能简单地等同于英语学术界和西方政策理论界狭义的 “良治(Good Governance)”中“去国家中心化”甚至没有国家制度的社区多元共治化的过程。在中国的基本国情和基本政治制度下, “国家治理”是指中国共产党代表和领导人民掌握政权,运行治权的过程,强调中国共产党在纵览全局、统筹各方的格局下推动政府、企业、事业单位、社会团体、中介组织、人民群众各方主体共同发挥作用的治国理政。国家治理体系,就是保障国家有效运行各项制度所构成的制度体系(高世楫、廖毅敏,2015)[5]。需要特别指出的是,关于国家治理和社会发展的最新政治学和经济学研究,强调有效的国家制度和代表国家的政府组织的核心和基础作用,把国家治理定义为政府制定和执行规则、提供服务的能力。中国的国家治理体系和治理能力现代化是 “有政府的治理”(宋华琳,2016)[6]。在发达市场经济国家走向现代化历程中,国家和政府的职能逐步扩张,从早期 “守夜人”政府保护产权、维护基本社会秩序的职能,扩张到履行维护市场竞争秩序、确保生产安全职能的监管职能,扩张到为全民提供全面社会保障的福利国家职能。目前,各国都面临着全球化时代重塑国家职能和改革政府体制的新挑战,也就是重塑国家治理体系的新挑战(Micklethwait J,Adrian W,2014)[7]。

从理论和实践来看,在现代国家治理体系中,现代国家(modern state)制度仍然处于中心地位(福山,2015)[4]。从现代国家的国家建构角度看,监管是现代国家的基本职能。监管制度是现代国家的基本制度安排(胡鞍钢、王绍光,2009;王绍光,2014)[8-9]。现代监管体系是现代国家治理体系的重要组成部分(万岩、高世楫,2019)[10]。发达国家过去100年的工业化、现代化历程见证了 “监管国家”(regulatory state,“监管国家”作为一个分析性概念,意在描述20世纪最后30年里,随着许多发达资本主义国家的社会经济环境变化,治理模式或风格发生的转型)[11]的兴起和变迁(Sunstein C.1990,Glaeser EL,Shleifer A.,2003)[12-13]。从趋势上看,现代政府扩张最迅速的部分就是监管,从而导致了监管国家的崛起,我们正生活在一个“监管国家时代”(Shleifer A.,2003)[12-13]。监管国家建设是全球推进政府行政改革的新浪潮和新趋势,是国家治理的重要维度之一。监管国家意味着现代国家更强调合理运用政府职权、规则以及标准,部分地取代了公有制、公共补贴和直接提供服务的方式。政府环境监管是现代经济中政府众多社会性监管职能之一(Viscusi,W.Kip,John M.Vernon and Joseph E.Harrington Jr.,2005)[14]。强化政府监管职能、建设监管型政府是中国国家治理现代化建设的重要内容和迫切要求(赖先进,2016)[15]。

1.2 在多元参与的生态环境治理体系中,有效的环境监管是基础条件

在合作治理的复杂网络中,不同主体并非处于同等的地位。尽管治理改变了国家与社会的关系,但行政组织依然是权力的中心,始终由行政组织来确定行政任务、行政活动的方式、政策议程中的优先顺序(宋华琳,2016)[16]。在多元参与的治理体系中,治理并不意味着政府的隐退,而一个强有力的政府恰恰是保障治理有效性的基础性条件(Lynn,2010)[17]。强调治理并不意味着贬低或削弱政府在公共管理中的作用,而主张去国家中心化的治理模式已被实践证明是难以获得成功的(B.Guy Peters,1998;B Peters and Jon Pierre,2008;H.George Fredickson and Kevin B.Smith,2003;Andrew Jordan, Rüdiger K.W.Wurzel, and Anthony Zito,2005)[18-21]。环境治理多元共治模式力求在环境治理中形成政府、市场、社会和公众多元主体共同参与的格局,以发挥多元主体的协同效应,应警惕 “去国家中心化”的倾向(高世楫,2017)[22]。国外发达国家的监管演化经验表明,市场经济发育越成熟,越需要政府监管机构的存在(高世楫,2008)[23]。政府环境监管是政府控制环境外部性的行政行为,是现代市场经济中重要的社会性监管之一。(包括环境监管在内的)社会性监管的强度与经济发展阶段和国民收入水平直接相关。需要特别指出的是,各国实践表明,进入中等收入国家行列之后,政府的社会性监管投入往往呈增长的趋势(黄卫挺,2011)[24]。推动现代监管体系建设的过程就是廓清政府与市场的关系,明确政府职能、改进政府行为和提高市场效率的过程。建立有效的监管体制是建设中国特色市场经济和现代国家的重要方面(高世楫,2009)[25]。根据现代市场经济对政府的要求,政府环境监管机构按照职能法定、规则公正、过程透明、决策独立、运行专业、行为可问责等现代监管的基本原则依法实施监管,同时公众或其他政府部门依法对监管机构实施严格问责。在实施环境监管过程中,政府专业性监管机构得到充分授权,对企业和个人的行为实施事前、事中、事后的干预,以减少环境外部性。在生态环境治理体系中,政府专业化环境监管机构仍然是多元化治理的核心,完善兼顾 “科学、政治、法律”的环境监管体系,同时健全市场运行和社会参与机制,才能使生态环境治理体系有效运转。

1.3 从国际经验来看,环境监管是实现环境目标的首要因素

在社会性监管领域,人类在漫长的工业化过程中逐步认识到政府必须在生产安全、公共卫生、食品安全、药品安全、环境保护等领域实施监管干预,以保护个人的安全、健康,减少和消除外部性(Sunstein,1990)[26]。国际经验表明,政府监管在生态环境治理体系中处于核心位置并发挥着关键性作用,离开政府的有效监管,环境治理目标的实现将难以实现。从1970年美国联邦环保署(EPA)成立以来,监管的重心开始转向环境质量、产品安全及工作场所的安全(史普博,2008)[27]。20世纪70年代以来,主要国家环境保护机构呈现加强的态势(李丽平,2002;国冬梅,2008)[28]。发达国家的经验表明,在环境治理中,尽管不再依赖于传统的监测和执法手段,而是更多地转向多样化的社会化和市场化手段,环境监管依然发挥着主导作用,严格监测和执法的监管机构依然是企业环境改善的首要驱动力(Greenstone和Hanna,2014)[29]。有效的环境监管是环境治理的基础,政府环境监管在生态环境治理体系中处于基础和核心地位(Bell S,Andrew H.2009)[4]。 “环境质量的改善不会自动发生,需要有严格而有效的环境规制”(张红风、周峰等,2009)[30]。从环境政策工具应用的角度,环境税和排污权交易这类市场化工具需要有效的政府执行机制(Cole,2002;罗伯特·鲍德温等,2017)[31-32]。

2 生态环境治理体系建构中的环境监管体系改革

2.1 环境监管存在的问题及改革的迫切性

从20世纪90年代中期开始,监管改革成为中国行政体制改革中的重要内容。政府体系内成立了一些冠以“监管”或 “监督管理”之名的机构,但与现代意义上的监管机构还有相当大的差距(周汉华,2007;马英娟,2008;刘鹏,2011)[33-35]。在社会性监管领域,随着市场化改革的深入和经济快速增长,(包括环境监管在内的)社会性监管效果反而日趋恶化,“问题都出在地方”的现象突出(余晖,2007)[36]。改革开放之后,快速工业化的前30年,主要污染物排放总体呈现增长态势,环境质量总体处于恶化的趋势。在这个过程中,中国的环境监管体系逐步建立并不断发展。从20世纪80年代以来,中国建立了中央、省、市、县四级的 “属地管理为主、部门业务指导”的监管组织体系;中央层级的生态环境主管部门经历了从内设司局到国务院直属机构、组成部门的调整;环境政策工具从 “老三项” “新五项”环境管理制度开始逐步演进并发展。在一定时期内,中国环境监管效能不足,监管失灵的状况依然存在,表现为 “环境违法是常态”。有分析认为,如果现有生态环保法律法规的要求全部落实到位,重点行业的排放全部符合标准,做到稳定达标排放,主要污染物可以减少40%~70%(孙佑海,2013;陈吉宁,2015)[37-38]。环境监管不足既有包括法治环境、财政分权体制、干部考核机制、地方竞争等深层次的原因,也有环境监管体系自身诸如监管机构责任和职能不明确、对监管者问责机制不健全、监管工具不完备、监管能力不足等多方面的问题。为此,迫切需要推进环境监管体系改革、提高环境监管有效性。环境监管体系改革既是治污减排长效机制的基础和前提,也是完善生态环境治理体系的核心内容。作为社会性监管的重要领域,环境监管体系改革也关系到国家建构中监管职能的重构。中国环境监管体系改革要按照合法性、独立性、透明性、可问责性、专业性和执法能力、可信性等原则,从专门立法、组织结构、权力分配、问责机制、监管程序与工具、监管能力建设等各方面推进改革(陈健鹏、高世楫、李佐军,2016)[39]。

2.2 生态文明体制改革背景下环境监管改革框架

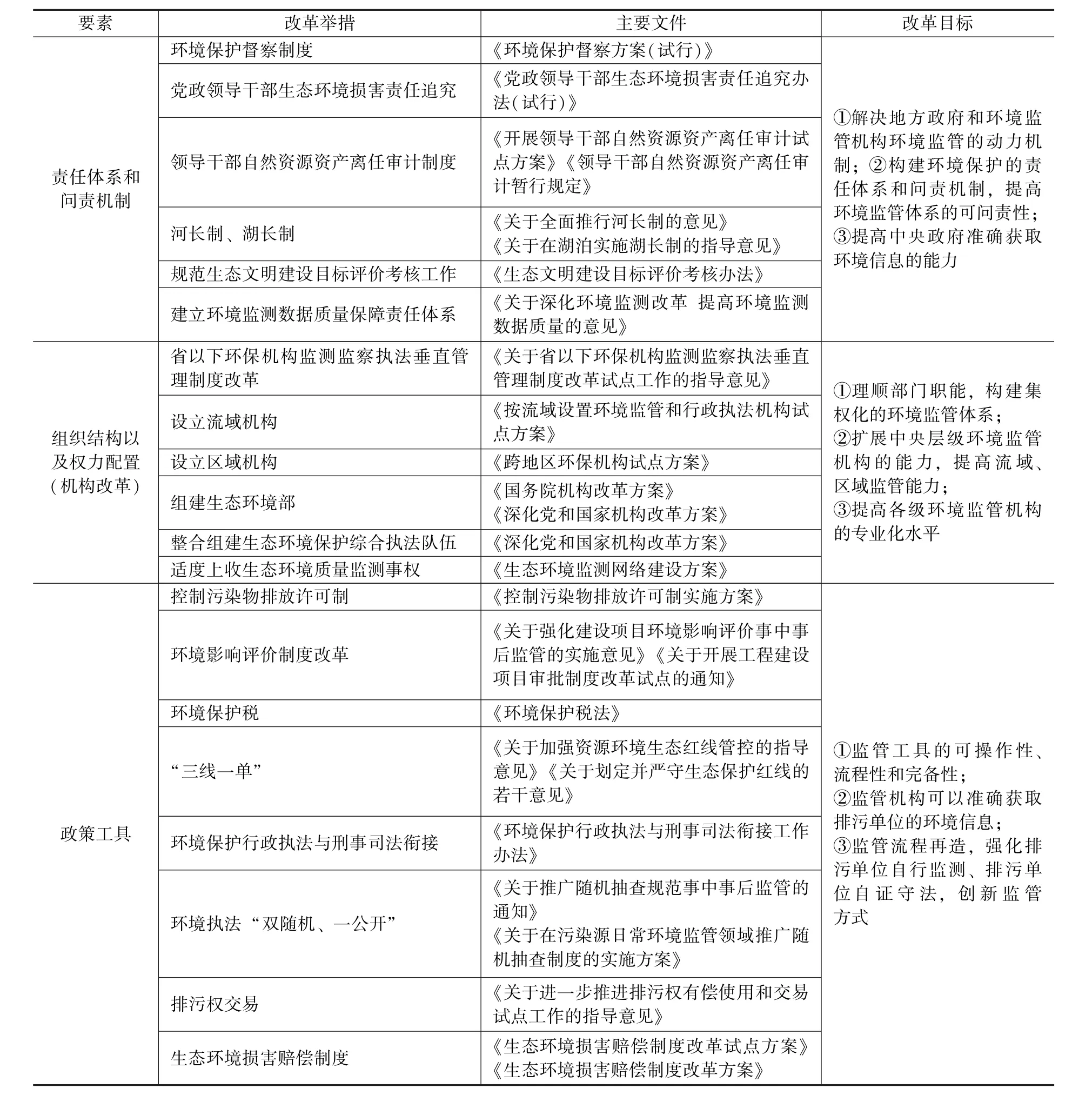

党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业 “五位一体”总体布局,把美丽中国作为生态文明建设的宏伟目标。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设与体制改革,始终把生态文明建设放在治国理政的突出位置,生态文明体制改革全面深化,中国生态环境保护发生了历史性、转折性、全局性变化。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》《生态文明体制改革总体方案》等重要文件,对包括环境监管体系在内的生态环境治理体系改革作出部署。党的十九大报告提出了 “构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系”的指导思想。其中,“政府为主导”强调了政府环境监管在治理体系中的核心作用。在全面深化改革背景下,包含责任体系和问责机制、组织体系、政策工具三个方面的环境监管体系改革框架初步形成。环境监管体系改革全面推进,取得积极进展(见表1)。

3 环境监管体系改革面临的新形势

3.1 生态环境保护形势已发生转折性变化,环境监管的重要性进一步凸显

从 “十一五”“十二五”期间开始,中国主要污染物排放总量快速递增的态势得到遏制,主要污染物排放渐次达峰,或进入 “平台期”。如果按照 “环境库兹涅茨曲线”的分析框架,对比发达国家环境改善的历程,中国已经跨越了 “环境拐点”,环境质量总体上进入稳中向好的阶段。中国2010—2020年大致相当于欧美国家20世纪70年代的 “环境十年”(陈健鹏,2018)[40]。虽然污染物排放从总体上已跨越峰值,但由于其远超环境容量,因此需要在大幅度削减后才能实现环境质量根本性改善,这是一个长期过程。这也意味着近中期环境污染形势仍十分严峻和复杂。从当前到2035年前后,大幅度削减主要污染物仍然是环境治理的主线之一。在“环境拐点”后治污减排进程中,考虑到中国所处的工业化城镇化阶段,可以预见,主要工业产品产量、能源消费、机动车保有量等驱动污染物排放的活动水平处于“平台期”或增长状态,环境监管在治污减排的进程中仍然是最主要的贡献因素。随着污染物排放递减,减排的边际成本增加,对环境监管的严格度和有效性提出了更高的要求。

3.2 平衡经济增长和环境监管是一个长期问题,环境监管是高质量发展的重要制度基础

以2015年新的 《环境保护法》和中央生态环保督察制度实施为标志,中国经济增长和环境保护进入 “再平衡”的新阶段,也是迈向绿色发展的 “转折期”(国务院发展研究中心课题组,2018)[41]。“十四五”期间,经济增长和环境保护 “再平衡”的过程仍将持续。排污单位环境合规性水平将进一步提高,促进优胜劣汰与技术进步。党的十九大提出,“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标”。绿色发展是高质量发展的重要维度,而环境监管体系是绿色发展的制度基础。在推进环境监管体系建设过程中,要处理好短期纠正长期以来积累的环境问题与长期制度建设的关系,不断提高环境监管的科学化、法治化水平。

表1 环境监管改革框架和主要举措

4 结 语

从理论和实践来看,强化政府监管职能、建设监管型政府是国家治理体系和治理能力现代化建设的重要内容和迫切要求。在生态环境治理体系中,政府监管体系仍然是多元参与治理体系的核心,要为多元参与的治理体系运行提供制度保障。在全面深化改革和生态文明体制改革背景下,推进环境监管体系改革、提高环境监管有效性,是推进生态环境治理体系和治理能力现代化的重要维度和抓手。建立依法、公平、透明、专业、可问责的现代环境监管体系,健全市场运行和社会参与机制,才能保证环境治理有效实施。需要特别强调的是,构建多元参与的生态环境治理体系,并不意味着 “去中心化”。在全面深化改革的背景下,应进一步厘清改革方法论,增强改革系统性、集成性,统筹推进责任体系和问责机制、机构改革、政策工具三个方面的改革。需要进一步厘清多元治理主体的职责定位与责权分工,通过法律法规进一步规范相关主体的权责,提高整个生态环境治理体系的可问责性。其中,强化并完善对环境监管者的监管是最为重要的方面,要通过完善中国特色的行政问责、司法监督、公众参与等方式,做实对监管者的监管。要稳步推进环境监管组织体系改革,处理好属地管理与集权化、专业性和综合性的关系。