从历史到未来

摘 要:“从山到海,从历史到未来”,构筑三个特色鲜明的建筑风貌带,新旧并存、层级过渡,展示海洋大学的百年风情。近山坡地区建筑尺度宜人,古典风貌完美融合地形、与远山相得益彰。中部缓坡区融合经典比例与现代手法,空间收放有序。滨海平地区采用现代风貌,强调舒展流动,与开阔的海面相协调。

关键词:建筑风貌带;新旧并存;经典比例;现代手法

1 前言

中国海洋大学的发展与青岛紧密联系在一起,随着历史的发展,青岛由一个初期的小渔村逐步发展成为一个山、海、城和谐共生的现代城市。中国海洋大学黄岛校区位于黄岛区大珠山东侧,规划范围北起里岛、南至宅科路,西起山川路,东至海军路。规划总面积2.27km2。

项目名称:中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)

业主:中国海洋大学

建设地点:山东省青岛市

项目负责人:江立敏 王涤非

建筑专业:江立敏 王涤非 戴雨航

图纸版权:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

学校已有的崂山校区、鱼山校区和浮山校区3个校区,占地2400余亩,设有18个学院和一个基础教学中心。规划的黄岛校区用地面积3000余亩,大于之前三个校区的总和。建成后的西海岸校区将成为一所现代化的具有国际水准的世界一流高校(图2)。

2 设计核心问题

历史传承与创新的问题;大型校园的交通与空间尺度问题;较高容积率与环境质量的问题;开放共享与安全便捷的问题。

3 规划设计策略

3.1 “双圈层+三明治”的功能结构

基地外圈布置城市共享区;内核布置基本办学区。基地南北布置学生生活带,中心布置教学科研带,形成“双通廊、三片区、多组团、多中心”的空间结构(图3)。

沿袭上位规划,构筑两条山海通廊,空间疏密有致、对比鲜明。组团作为空间组织基本单元,强化组团中心的空间集聚和服务功能,形成多层级中心(图4)。

3.2 “近封闭、远开放,灵活可变” 的共享管理模式

沿袭上位规划“开放式校园”理念,从功能布局到路网设计均能适应不同的开放模式。模式一:“易到达,难穿越”,将拥军路下穿、融合路限行,设置多校门保持可达性,减少过境车流干扰。模式二:除教学科研区外均向城市开放,以组团为单元进行社会化管理

3.3 “连续性、网络化”的步行体系

设置多条步行带联系各区域,促进各学科的交流创新、活动开展与师生联系。各步行带形成了网络体系、将各组团联系成为整体,创造多层次交流场所。

3.4 “借山海,造林河”,创造标志性校园景观

景观通廊将山海美景引入校园内部,奠定了绝佳的自然基础。鱼山的“林”、崂山的“河”作为景观精髓和历史记忆引入,打造以乔木、河流为主的自然园林带。借鉴中西名校,以经典手法以塑造一流学府形象。传承历史文脉、强调海洋特色的校园十景将成为海大的新名片(图5)。

3.5 “整体感、可调节、自生长”的可持续发展策略

保持格局整体、局部灵活可变,宽阔的南北绿带成为校园用地的“储备库”,以适应15年建设期乃至其后若干年的发展。

4 规划系统

4.1 功能布局

校园共分为九大功能区,公共教学实验区位于校园中心、三沙路两侧。学院区根据学科特点分为东西两区,各与公共教学实验功能成组。四个生活区对应学院区设置,与体育场地、商业服务交通便利。师生活动中心位于西侧、靠近生活区;剧场及主体育区滨海、面向城市开放。综合服务中心紧邻东侧礼仪入口,便于对内外服务(图6)。

4.2 交通系统

礼仪入口开设于海军路和三沙路,利于展示形象。主环路通过隧道联系东西地块,结合次要道路串联各功能区,形成完善的车行交通网络。车行道均布置于组团外围,内部为纯步行区。在联系密切的功能区之间、车行道高峰期限行;

一主两辅人行隧道贯通东西地块,控制步行距离、提高舒适性。设置校园电瓶车公交系统及自行车专用道,倡导绿色出行。

4.3 景观系统

融入大学城景观系统,延续“山海通廊”,以 “园中有山海”的大景观格局进行校园规划,重视人文属性、生态属性,强调独特性与标志性(图7)。

4.4 竖向设计

充分利用现状地形,使其成为设计亮点。精心设计滨水高程,保障汇水面积、提高自洁能力。

4.5 地下空间

结合高程规划地下空间,提高土地利用率。

将中部下穿通道设计为“文化谷”,适宜的空间尺度及采光天窗将通道地面化;流动展廊、商业服务等功能导入人流,富有活力的文化谷将成为校园的特色空间。

4.6 分期建设

整体规划、分步实施。从中心向四周、由西向东发展:一期奠定东西主轴线格局,二期完善基本教学区,三期完成双创、科研两翼。

5 单体设计

顺应校园规划结构,将建筑单体的风貌划分为三个区域:古典、融合与现代区,顺应从山到海的脉络,形成了从历史到未来的风貌渐变(图8)。

师生活动中心将历史保护建筑六二楼、地质、水产馆异地复建,真实还原老校门及绿岛景观,沿襲俾斯麦兵营台阶及疏林草坪的设计,结合纪念长廊和喷泉,渲染百年沧桑的怀旧氛围,激起师生及校友的情感共鸣。活动中心与南北两翼的教工公寓,共同构成古典风貌区(图9)。

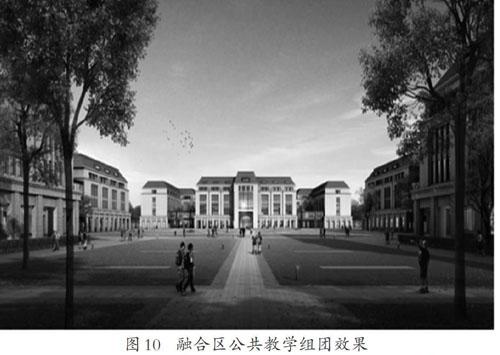

公共教学实验组团、理工科学院组团吸取青岛古典建筑元素重新演绎,现代教学功能与校园历史文脉有机结合。建筑群以严谨的秩序、经典的比例渲染高等学府的氛围,广场、方院、拱廊……成为促进师生交流和启发科研灵感的场所(图10)。

入口对景“科技之环”与沿街界面、以米黄石材与竖向线条呼应学习综合体,三沙路两侧风貌协调统一。学生生活组团延续折衷风格,现代与古典融合过渡。

学习综合体处于校园中心位置。重视多角度视点的形象,中轴呈现对称布局,中心塔楼与两翼群房的组合与周边建筑尺度相协调。塔楼的玻璃曲面隐喻起伏的海水,群房折板屋顶抽象出山的线条。面对南北绿带、建筑更加舒展,立面设计以抽象的书简和波浪突出文化属性。米黄石材与玻璃幕墙映衬的红色,取得与地域文脉的联系。气势恢宏的尺度、开放的多功能业态,寓意容纳百川的大海(图11)。

礼仪入口建筑群沿中轴线对称布置,内向围合礼仪轴线、界面严谨,强调序列感;外向融于南北绿带、界面自由,富于流动性。国际教育学院与综合服务中心对称中有变化,以塔楼限定礼仪入口、丰富滨海天际线。立面在方正体量上增加动感的曲线纹理,突出海洋元素(图12)。

体育组团造型舒展、富有张力,浪花与气泡,是幕墙灵感的来源。双创中心的标志性双塔成为海大北向门户,是校园与社会、科研与实践交融的平台(图13)。

科研办公组团以“蓝谷“为主题:奔腾的河流冲破礁石的阻力汇入大海。

串联科研区的二层平台横跨海军路,景观桥成为滨海公园轴线终点,视线转折向东、通向大海面与栈桥,栈桥尽端是灯塔,造型富于动感和张力,如同展翅欲飞、搏击风浪的海鸟,象征海大人勇立潮头、不畏艰辛的精神(图14)。

中国海洋大学西海岸校区的规划设计,承袭了从山到海,从古典到未来的设计概念,打造了山海通廊,将建筑的不同区域风貌与景观结合,诠释了现代校园的规划设计新思路。

参考文献:

[1] 朱学红,喻定权,张楠,李卫东.中南大学新校区校园规划[J].南方建筑,2004.

[2] 丁舒嫣.文化交互思维中的国际化高校空间设计[D].湖南师范大学,2016.

[3] 何镜堂,邓剑虹,涂慧君.弘扬地域文化创造生态校园[J].城市规划汇刊,2002(5):42~45.

作者简介:

戴雨航(1984—)男,同济大学建筑学硕士,工程师,同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司建筑四院主创建筑师。