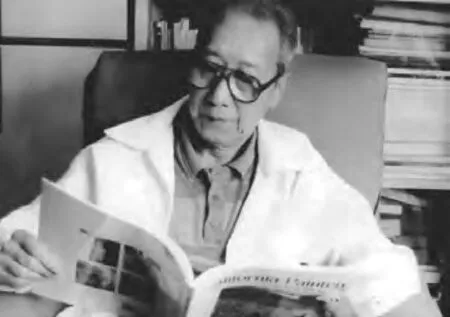

冯纪忠—中国当代建筑“入境式设计”“与古为新”的楷模

文 / 顾孟潮

粗略统计,冯先生从业60 年来,在建筑文化领域曾先后开创了许多中国当代建筑的“第一”:

1.作“中国戏剧”演讲(1941)

2.作“中国文字”演讲(1941)

3.提出“有机发展规划设计”思想(1949)

4.在规划设计中引用模型分析法(1950)

5.翻译引进《室内声学入门》(1954)

6.推动建立声学实验室(1955)

7.提出在基础教学思想上有收有放的“花瓶式教学模式”(1956)

8.创立城市规划专业(1952)

9.讲《苏联建筑》(1959)

10.提出“建筑空间组合原理”、开“原理”课、主编“原理”教材(1960)

11.在高等建筑院校,组建蔡元培式的教师队伍(1956)

12.第一个按“诗的生成理念”生成建筑构思(1952)

13.第一个翻译引进“设计方法论”(1980)

14.国内首次运用大薄壳屋顶(1951)

15.首创风景园林专业(1979)

16.在建筑设计中首次应用安徽民居的马头墙(1950)

17.完成第一个成街规划设计(1950)

18.办有规划师的建筑事务所(1947)

19.首次提出“公民建筑价值判断标准”(2009)

20.提出“与古为新”的设计理念(1978)

21.中国现代风景园林设计实践的精品(1978)……

在如此众多的开创性的“第一”贡献之中,笔者认为,特别值得重视的是,提出“与古为新”的设计理念,以及相应的公民建筑设计理念与实践,这二者,对于当代中国建筑今后的教育改革、城市建筑理论的建设与实践的深化和提升,有着十分重要的参考价值和战略意义。

按冯先生说法,他做方塔园规划设计时,首先要贯彻的就是“与古为新”的精神,因为“与古为新”乃是城市建筑现代化的必由之路。正如赵冰教授所言,“这是一条克尼亚在维也纳工科大学开创的,如今已经被广泛认同的现代之路。”

冯先生解读“与古为新”四个字:“为”是“成为”,不是“为了”,为“为了”是不对的,它是很自然的。与古前面还有主词(Subject)是“今”。与“古”为“新”,就是说新的东西与古的东西在一起,成为新的,这样的意思就对了。同时,他强调“与古为新”,前提就是尊古。尊重古人的东西,“要存真保存原来的东西。”

我理解,所谓“尊重古人的东西”,就是要尊重堪称“古典的东西”,因为“古典”在时间上“古老”,在品质上是“典范”,经过多年的历史考验,有着被人们公认的历史价值和现实意义。所以,古典学成为现代科学的重要组成部分,古建文物和古代城市的保护和重建,已经成为专门的学问和技术。

“与古为新”既是尊古的需要,更是现代化建设的需要。如,最近复建的上海白马咖啡馆这个70 年前期,犹太难民日常聚集的场所,既有恢复犹太人上海记忆的意义,也有傳承弘扬人道主义精神的作用。