2007—2016年中国省域种植业碳排放测算、驱动效应与时空特征

戴小文 ,杨雨欣

(1.四川省农村发展研究中心;2.四川农业大学管理学院,成都 611130)

随着全球气候变暖成为世界各国共同关注的问题,社会经济的绿色、低碳发展已经成为世界各国的共识。全球化浪潮将工业化发展方式带到了世界的每个角落,发展效率的要求促使农业采取工业化(化学化、机械化、规模化等)的方式在新千年遍地开花,工业化农业中大量能源、化学药品的使用一定程度上加剧了全球气候变暖问题。

农业碳排放主要来源于农地利用、稻田、牲畜肠道发酵和粪便管理等多个方面。其中,农地利用碳排放即农田生态系统碳排放在农业总碳排放中占比达到34.29%[1]。田云将农地利用碳排放的产生原因归为农业生产对化石能源的需求以及为了追求高产而产生的化肥、农药和农膜投入两大类,而这两类碳源与种植业活动息息相关,因此种植业碳减排对农业碳减排进程乃至国家碳减排目标的实现起着举足轻重的作用,这也引起了越来越多的关注。要想推进农业碳减排总目标的实现,需要充分挖掘种植业系统的减排潜力。目前国内对种植业碳排放的研究大多集中于特定地区的种植业碳排放及相关问题上[2],鲜有从国家的宏观角度专门针对种植业的碳排放测算和影响因素的文献。而从宏观统筹和系统的角度探讨我国种植业碳排放的影响因素和时空特征等是深入农业碳减排问题研究的重要前提。鉴于当前我国低碳农业的加深加快发展和种植业的地域特征变化[3],定量把握我国种植业碳排放的现状和特征,挖掘我国种植业系统碳排放的驱动效应以及分省域的时空特征,深入分析其变动状况和趋势,对于加快农业碳减排进程、制定分阶段和地域的种植业碳减排具体策略具有重要意义。

1 文献综述

农业碳排放研究是应对全球温室变暖问题研究的重要分支,也一直是国内外的研究热点之一。低碳绿色发展已经成为全球各国之共识,各国学者也从能源消耗[4]、建筑业[5]、国际贸易[6]与农业[1]等领域切入对碳排放展开核算。随着农业碳排放量逐年增加,农业碳排放问题受到了世界各国,尤其是发展中国家的重视。

种植业系统碳排放是农业碳排放的重要组成部分,种植业碳排放其主要来源于农业生产对化石能源的需求,以及为追求高产而产生的化肥、农药和农膜等生产资料投入等。目前国内外对农业宏观碳排放的相关研究已经相当丰富,并从低碳农业的发展[7]-[8]、农业碳排放的测算与因素分解[9]-[11]、农业碳排放时空分布及趋势[12]-[13]等方面展开讨论。已有一些学者对农业碳排放的时空特征有了较为详尽的探讨,田云通过测算1995—2010年我国31个省(市、区)的农业碳排放及其组成情况,发现农业碳排放总量排名前10的地区占全国农业碳排放总量的比例高达59.61%。此外,许多学者都采用基于Kaya恒等式或对数平均迪氏分解方法(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI)对农业碳排放进行因素分解及效应研究。例如,戴小文等利用Kaya恒等式将中国农业碳排放的影响因素分解为一般技术因素、农业低碳技术因素、农村生活水平因素、间接城镇化因素以及人口规模因素[14];李政通利用LMDI方法将东北三省的农业碳排放分解为农业碳排放强度、农业收入和人口总量4种因素[15];韦沁等同样利用kaya恒等式将农业碳排放分解为生产效率因素、农业结构因素、经济发展水平和人口规模因素,并分析了南北区域的差异性[16]。在因素分解的研究中,不少学者将时空特征也纳入农业碳排放的研究中来,何艳秋等分别从时间和空间维度分析了我国农业碳排放驱动因素的阶段性特征和区域差异[17]。广义农业的碳排放因素分解及时空效应研究已较为丰富,也为针对种植业碳排放的因素分解和时空效应分析提供了思路和方法参考。

在农业碳排放的研究体系中,也不乏针对种植业碳排放的研究,陈炜探讨了1997—2015年我国种植业碳排放的时空特征和农业发展的关系,发现种植业碳排放增速呈现“下降-上升-下降”的变化特征,地区之间的单位GDP排放比呈下降趋势[2]。田云基于农地利用的6大碳源测算了1993—2008年农地利用碳排放量并进行因素分解[3],其后李波[18]、赵先超[19]等展开了特定区域下的农地利用碳排放测定及因素分解。研究表明,在中国过去60年间,水稻种植中心产生了数百公里的偏移[20],这也使得水稻种植碳排放在省域间呈现出空间差异性和时序动态性。但目前国内对农业碳排放的研究大多集中于宏观农业碳排放或特定地区的种植业碳排放及相关问题上,鲜有从全国分省域的角度针对种植业碳排放的影响因素及其时空因素的研究成果,而这恰对于采取分阶段、分地域的农业碳减排政策的制定具有重要意义。

基于此,本文将在利用中国2007—2016种植业相关数据,在科学核算种植业碳排放的基础上,利用LMDI模型对中国种植业碳排放驱动因素进行因素分解,并在此基础上,对全国31个省(市、地区)在此10年间的种植业碳排放驱动效应变动情况及其时空差异情况展开分析,为提高具有针对性的种植业碳减排措施效果奠定基础。

2 数据与研究方法

2.1 数据来源

本文中数据主要出自覆盖中国内陆的31个省(市、区)时间跨度为2007—2016年的数据。相关数据来源于《中国农村统计年鉴》《中国统计年鉴》以及各省(直辖市、区)2007—2016年统计年鉴。其中,化肥、农药、农膜、柴油、耕作面积、灌溉等以当年实际情况为准;翻耕数据则用当年农作物实际播种面积替代,部分数据缺失的替代数据来源另外单独注明。国内生产总值(GDP)值、农业总产值及农业固定资产投资额等均以2000年为基期,剔除价格影响因素。

2.2 种植业碳排放的测算方法

为了准确选取可靠的种植业碳排放源,本文对种植业碳排放进行界定。种植业碳排放指在种植业生产过程中由人为导致的直接或间接的温室气体排放[21]。以目前研究文献来看,许多学者都对种植业碳排放的测算提出了方法并展开测算与应用,种植业碳排放的测算方法已较为成熟。此处借鉴李波等为代表的学者所提出的测算方法[22],计算公式如下:

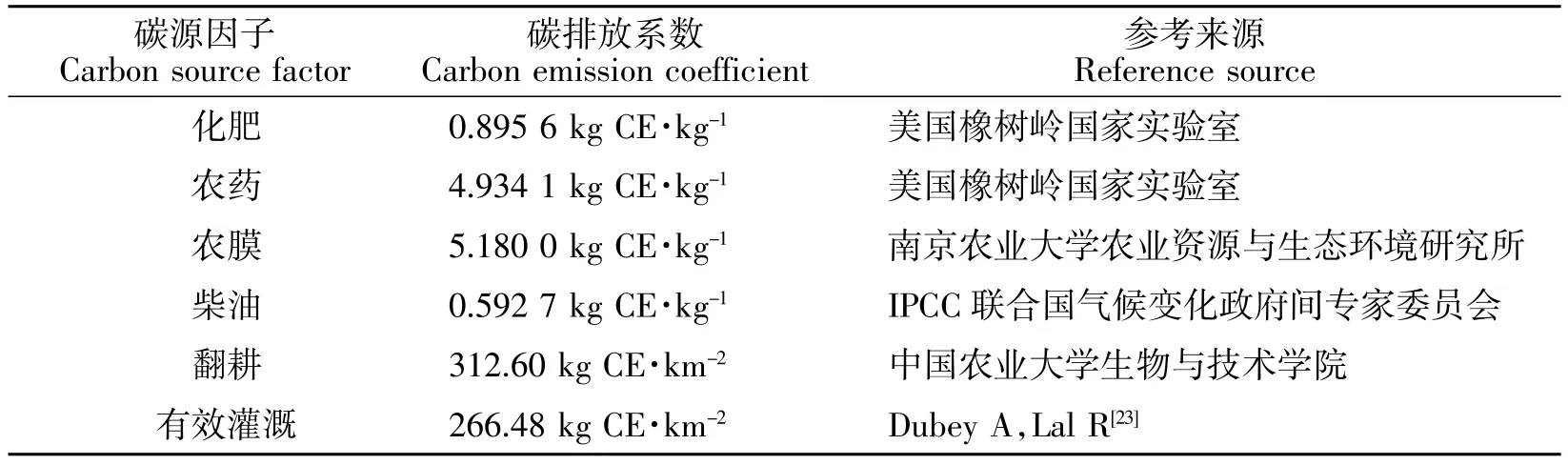

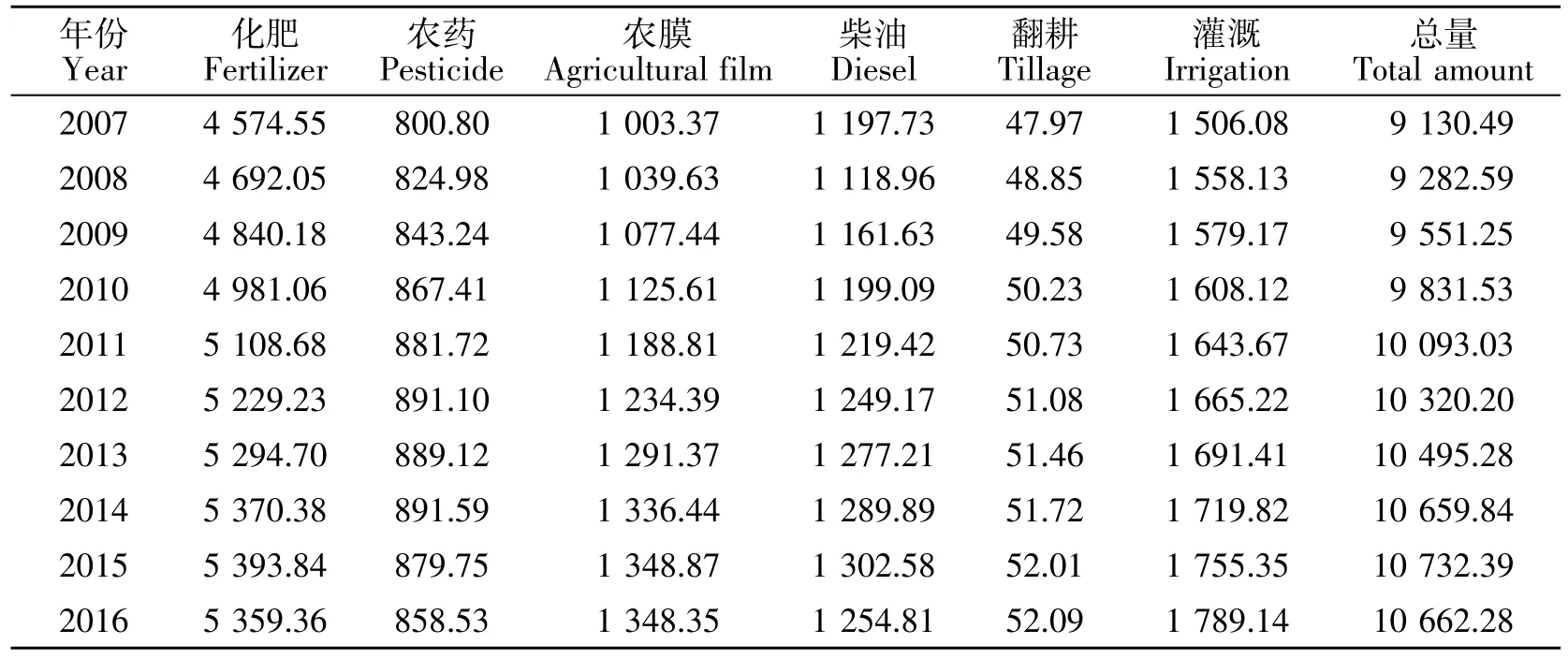

上式中c为种植业碳排放总量;i为碳源种类;e为各碳排放源的量;εi为各碳源碳排放系数。各碳源碳排放系数与数据来源见表1。据此计算2007—2016年各种碳排放源碳排放如表2所示。

表1 种植业主要碳排放系数Table 1 Main carbon emission coefficient of crop industry

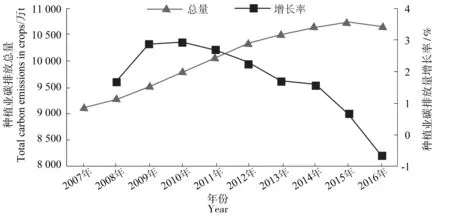

2007—2016年间种植业碳排放总量呈现出“快速上升-缓慢上升-略微下降”3个变化阶段,在该计算式中组成种植业碳排放的6个部分趋势相近。其中2015—2016年间还出现了种植业碳排放总量减少的趋势,这可能是得益于国家的农业低碳建设思想逐步形成和受到重视,以及农业低碳生产技术实践和农业低碳政策发布的多重影响。其中由化肥生产和使用过程中所导致的种植业碳排放量占比最大,而翻耕所导致有机碳流失到空中所形成的碳排放占比微弱。那么2007年—2016年10年间种植业碳排放各个驱动部分贡献率究竟如何?哪些因素对种植业碳排放量总体持续增长拥有较大的贡献率?六大驱动因素的贡献率会由于不同省域由于自然、经济条件的差异有何区别?研究这些问题对于深刻认识和理解我国种植业碳排放空间差异和驱动因素影响机制,缓解种植业碳排放的生态环境压力具有重要意义,也对我国农业低碳及可持续发展政策制定提供参考和依据。

图1 2007—2016年种植业碳排放总量与变动率Figure 1 Total carbon emissions and rate of change in crops from 2007 to 2016

表2 2007—2016年种植业碳排放计算结果Table 2 Crop carbon emissions calculation results from 2007 to 2016 万t

3 我国种植业碳排放因素分解与分析

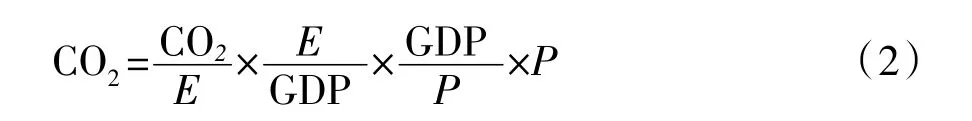

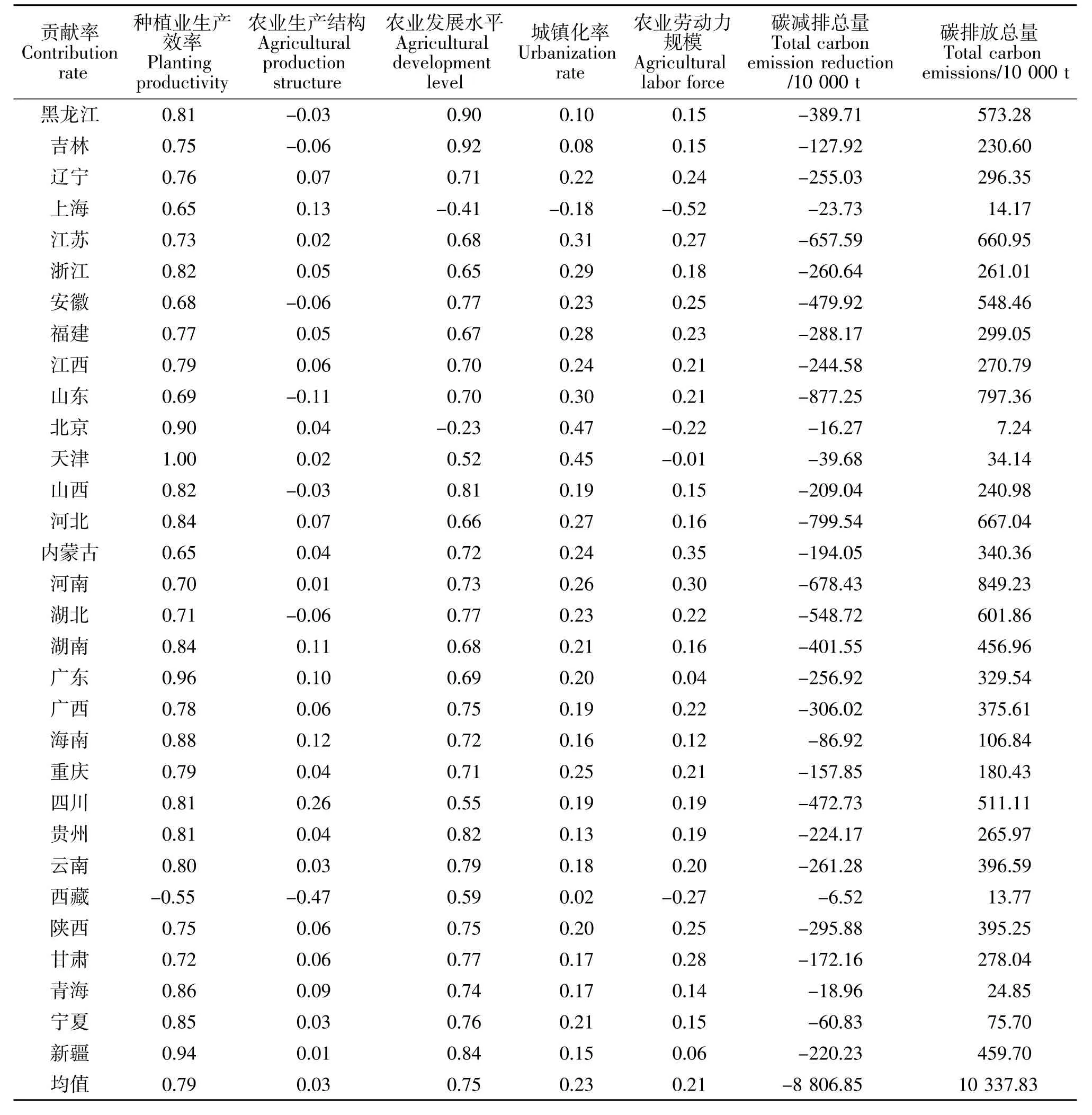

为了研究各驱动因素对种植业碳排放的影响程度,本文以Kaya恒等式为基础进行因素分解。Kaya恒等式原式如下:

根据本文研究需要采用对数平均迪氏指数法(Logarithmic Mean Divisia Index,LMDI) 模型,将Kaya恒等式扩展模型设计如下:

该Kaya恒等式揭示了经济水平、劳动力人口等因素对碳排放的影响程度。其中,C代表种植业碳排放量(carbon emission);GDPP代表种植业产值(planting GDP);GDPA代表广义农业产值即包含农林牧副渔等产值(Agricultural GDP);P代表全社会人口(Population);PA代表农业人口(Agricultural population);C/GDPP代表种植业的单位碳排放量,其倒数则表示种植业生产效率;GDPP/GDPA代表种植业产值与农林牧渔总产值之比,表示农业生产结构;GDPA/P代表人均农业GDP,表示农业发展水平;P/PA表示总人口与农业人口之比,其倒数可以近似表示为城镇化率。因此,碳排放量可以加和分解为种植业生产效率A、农业生产结构B、农业发展水平C、城镇化率D和农业劳动力规模E五个影响因素,因此第t+1年碳排放Ct+1相对于基年C0的变化ΔC可以表示为:

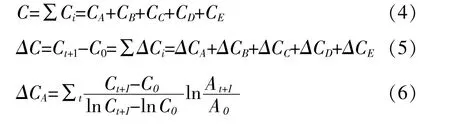

式(3)-(8)中ΔC代表相对基期的生产部门经济增加值总效;ΔCA代表相对于基期的种植业生产效率效应,ΔCB代表相对于基期的农业生产结构效应,ΔCC代表相对于基期的农业发展水平效应,ΔCD代表相对于基期的城镇化率效应,ΔCE代表相对于基期的农业劳动力规模效应。通过计算所得并绘制我国种植业碳排放驱动因素效应分解如图2所示。

图2 2007-2016年种植业碳排放驱动因素扩展分解模型Figure 2 Crop industry carbon emission driving factor expansion decomposition model from 2007 to 2016

根据图2可得2007—2016年间种植业碳排放量总效应呈现整体上升的态势,只有2015—2016年间种植业碳排放总效应有微弱减少的现象。其次,种植业总效应增速趋于放缓。2009年,我国种植业碳排放总效应相较2008年增长了1.24倍,但2016年我国的种植业碳排放总效应相较于2015仅增长了0.15倍。但值得注意的是,在所研究的时期范围内,引起种植业碳排放变化的主要因素和强度是不断变化的。

(1)种植业生产效率效应。

从图2可以看出在2007—2016这10年间种植业生产效率的提升共实现种植业碳减排8 226.28万t,平均每年种植业碳排放递减822.62万t,占种植业碳减排总量的80.98%。进入21世纪以来,我国加入世贸组织,农业产业化经营、农业生产技术引进和研发、农业可持续发展以及应对自然灾害的能力与水平逐渐提升,极大地促进了种植业生产效率与综合生产能力的提升。

(2)农业产业结构效应。

2007—2016年的农业产业结构因素对种植业碳排放的贡献效益呈现窄幅波动,除2011年外,2007—2013年农业产业结构效应为负,说明此时随着种植业产值占农林牧渔业产值比重下降,种植业的碳排放量反而呈上升趋势。但从2014年起农业产业结构效应又呈现递增的正效应,代表种植业占农林牧渔业产值越小,越有利于农业碳减排目标的实现。有可能的一点原因是,为加强生态文明建设和实现生态可持续发展目标,21世纪以来我国实施了退耕还林还草等重大生态工程,使得耕地数量有所减少。要实现农业产业结构效应对碳减排的正向影响,推动农业龙头企业和农村社会组织的发展和带动作用,加大农村教育的投资力度等是一个有效措施[23]。

(3)农业经济发展效应。

2007—2016这10年间,农业经济发展取得了卓越成就,农业GDP增长为2007年的2.68倍,但种植业碳排放量也随之增加且对生态环境的压力增大,农业经济发展对种植业碳排放增长效益为正,效应贡献量仍然在逐年递增。10年来,中国农业经济发展累计贡献了9 037.75万t的碳排放,占碳排放增长总量的77.31%。这可以利用Crossman和Krueger于1991年提出的环境库兹涅茨曲线(KEC)解释,即将GDP增长与环境污染的关系描述为一根倒“U”型曲线[26]。基于此,可以将农业经济发展效应对种植业碳排放的正效应理解为,中国种植业碳排放仍处于倒“U”型曲线的左侧,并且还处于由碳排放导致的环境恶化程度随着经济增长而加剧的阶段,但从长远来看,当中国农业经济发展到一定水平后,其环境恶化的程度将随着经济增长逐渐放缓,即农业经济发展效应此时开始对种植业碳排放产生负效应。

(4)城镇化效应。

城镇化水平的提高促进了中国种植业碳排放的增加,在2007—2016年间实现了2 383.52万t碳排放,这意味着在其他条件不变的情况下,城镇化水平的提高将导致碳排放年均增加238.35万t,这也与学者对城镇化水平和碳排放关系呈现“U”型关系一致[27]。即在城镇化发展的初级阶段,种植业的集约化规模经营需要大量化肥、农药等生产资料和农机设备的投入,因此碳排放量也会持续增加。当城镇化发展到一定水平之后,随着基础设施的完备和生产技术的稳定进步,城镇化水平的继续提高会有助于种植业的碳减排进程。

(5)农业劳动力规模效应。

10年来,全社会农业人口绝对数量缩减17.77%,占全社会人口的比例下降11.6%,这一农业人口的变化共计贡献了1 932.05万t的种植业碳减排量,占种植业碳减排总量的19.02%。农业人口的缩减促进了机械化种植业的发展,种植业生产资料和设备得到了充分合理利用,生产效率的提高极大促进了种植业碳减排进程。

4 种植业碳排放时空特征及驱动因素分解

中国地域辽阔,各地区之间资源禀赋、经济条件等各不相同,前文所分解的五大驱动因素及效应大小在省域之间也极不平衡。在计算各省种植业碳排放量的基础上,本文试图对各省域驱动因素进行LMDI分解以及时空分析。由于篇幅限制,在对2007—2016年全国种植业碳排放测算及进行驱动因素的LMDI分解的基础上,本文采用2007、2010、2013、2016年覆盖全国31个省域的4份面板数据进行分省种植业碳排放驱动因素分解研究并分析其时空特征。此处选择2007年为基年,分别对之后每间隔 3年即 2010年、2013年、2016年 31个省(市、地区)的种植业碳排放进行LMDI因素分解并观察其变化情况。由于各年计算碳排放效应时均以2007年为基期,因此2007年的各项效应值记为0。与式(1)~(8)同理,各省碳排放量可以加和分解为种植业生产效率Aij、农业生产结构Bij、农业发展水平Cij、城镇化率Dij和农业劳动力规模Eij5个影响因素(i代表年份,i=2007,2010,2013,2016;j代表31 个省域,j=1,2,3,…,31)。《中国农村统计年鉴》中缺失农村人口数据由《中国统计年鉴》中农村人口数据作为替代,因此此处计算结果和表3中计算结果有略微差别。

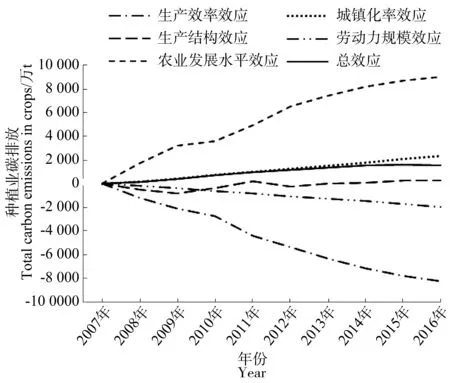

根据各省域驱动因素占相应种植业碳减排驱动量或种植业碳排放驱动量的比例,可将我国省域划分为3大类地区:种植业生产效率驱动减排型省域,种植业生产水平驱动排放型省域和均衡驱动型省域。根据前文分析可得知,种植业生产效率是促进种植业碳减排第一大指标,而农业经济发展是种植业碳排放增加的最大驱动力。其中由于作为基年的2007年分解结果各项数值均标记为0,因此仅展示2010年、2013年和2016年3类地区的划分结果如图3所示。

首先从2010年来看,将种植业生产效率驱动碳减排量大于农业发展水平驱动排放量的省域,定义为种植业生产效率驱动减排型省域,包括江苏,浙江,福建等8个省域,这些地区在近年来农业科学技术引入、农业生产资金投入与扶持力度上增加幅度较大。大机械农业规模经营的改革使得农用化肥、农药等投入效率以及灌溉所耗用的化石燃料投入效率提高,因此种植业生产效率提高大幅加快了农业碳减排目标的实现。将农业发展水平驱动排放量大于种植业生产效率驱动碳减排量的省域定义为农业生产水平驱动碳排放型地区,包括黑龙江、吉林、辽宁等16个省域。这部分地区的碳排放增量主要来自农业经济发展的带动效应,这在田云[1]、李波[22]的关于农业碳排放脱钩效应的相关研究中有所验证。将种植业生产效率驱动碳减排量与农业发展水平驱动排放量相对均衡(绝对值差额<10万t)的省域定义均衡驱动型地区,包括上海、北京、山西等7个省域,这部分地区的碳减排和碳排放驱动均衡的情况多数是由于种植业发展地域面积和农业劳动力等生产资料的限制,导致种植业碳排放量基数较其他省域低,因此单从数据上观察碳排放驱动因素的贡献率大小还存在困难。

随着我国农业改革的进程逐步推进,部分地区的生产效率效应和农业经济发展效应的贡献率发生着变化。2010—2016年,广东、上海和北京的种植业生产效率驱动效应日益显著,转型为生产效率驱动碳排放型地区,其中上海和北京两地各项效应变化较小,而广东省的生产效率效应在2013年和2016年分别相较2010年提高了2倍和3.4倍,农业发展水平效应则分别提高了1.38和2.41倍。山西转型为农业生产水平驱动碳排放型地区,江西和海南则转型为均衡性驱动地区。山东作为我国农业产值排名第一的农业大省,农业经济的快速发展腾飞也伴随着种植业碳排放的增加,2016年山东农业生产水平效应较2010年增长了0.71倍。

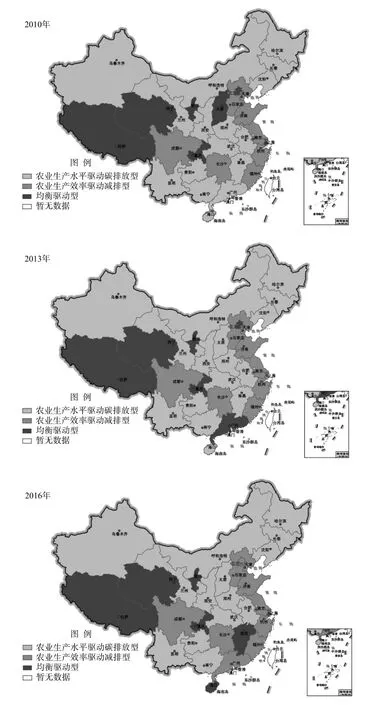

为了更加直观地观察各省在分解出的5个因素的驱动效应差别,结合表4中的2016年数据,剥离出2016年各省种植业碳排放与碳减排的驱动效应情况,如表3所示。其中,由于种植业生产效率效应对种植业碳排放具有正向驱动效应,因此在位于Ai和Fi列的比例数字中,正数表示i省2016年该因素对种植业碳排放的驱动效应,负数表示i省2016年该因素对种植业碳减排的驱动效应;同理,在位于Bi、Ci和Di列的比例中,正数表示i省2016年该因素对种植业碳减排的驱动效应,负数表示i省2016年该因素对种植业碳排放的驱动效应。

图3 2010年、2013年、2016年省域种植业碳排放驱动效应变动情况Figure 3 Changes in the driving effects of carbon emissions in provincial crops in 2010,2013 and 2016

表3 2016年省域种植业碳排放与碳减排驱动效应Table 3 Driving effects of carbon emissions and carbon emission reduction in provincial crops in 2016

通过表3可以观察到:

种植业生产效率效应对于绝大多数地区都为碳减排的正效应,而西藏的生产效率效应为-0.55,代表种植业生产效率每提升一单位,将增加0.55单位的种植业碳排放,这可能是由于西藏地区的自然条件对规模化种植业生产的约束,导致种植业生产效率的提高反而会延缓当地的种植业碳减排进程。除了生产效率效应之外,西藏地区的结构效应和规模效应也出现了异常值,除了特殊自然环境和经济、文化条件的限制可以列为其中一个解释外,数据获得的不全面性也是一个可能。

农业生产结构效应在大多数地区的种植业碳排放中呈现正效应,根据前文对全国2007—2016年的碳排放驱动因素分析可知,农业生产结构效应呈现窄幅波动且总体趋势呈正向上升。黑龙江、吉林、辽宁、安徽、山东、山西、湖北、西藏八地的农业生产结构效应呈现碳排放的负效应,代表随着农业占农林牧副渔业的比重上升,种植业碳排放反而减少。除西藏外,东北三省、安徽、山东、山西和湖北五地地势平坦,适宜开展大机械种植业和规模种植业。其中东北三省作为国家的重要粮食生产基地,种植业生产地域的拓宽、农业生产技术的研发等都有利于规模经营的实现,从而提高种植业生产效率,达到减少种植业碳排放的效果。

农业经济发展水平效应在绝对大多数地区中呈现碳排放的正效应。而其在北京、上海两地呈现一定程度的负效应,意味着随着农业生产水平每提高一单位,北京和上海的种植业碳排放分别将降低0.23和0.41个单位。北京和上海属于我国经济高度发达城市,但由于地域限制和城市发展规划,农产品消费和加工主要依赖其他省市进口原材料或成品。随着智慧农业的广泛应用,农业生产水平的提高将提升有限农业发展地域的生产效率,达到碳减排的目的。

城镇化率对大多数地区而言呈现碳排放的正效应,随着人口城镇化率和经济城镇化率的提高,农业生产的土地资源和人力资源将会减少,在短期内造成大量农用机械和辅助生产资料的投入,造成碳排放量的上升。但对于上海这一类城市而言,城镇化展开较早而城镇化率增长缓慢,目前已经达到城镇化的较为成熟的阶段,因此在长期内农村人口和资源持续向城市流动,促使种植业的规模经营和标准化生产,达到碳减排的效果。

农业从业人口比例的增加实际上是人口城镇化的一种表现,北京、上海、天津这类城市农村人口流失的同时要实现农业的可持续发展,必须保证种植业生产效率的提高,例如加大这些地区农业科技成果转化的投资力度,扶持科研院所和农业科技企业的发展,以减少种植业碳排放。

5 结论与政策启示

综上我们认为:①种植业碳排放总量在2007-2016十年间经历了“快速上升-缓慢上升-略微下降”的3个阶段,其中种植业生产效率和农业劳动力规模呈现增长的负效应,农业生产结构、农业发展水平和城镇化率呈现增长或波动性增长的正效应;②基于驱动效应的强弱,可将我国31个省(市、地区)划分为“种植业生产效率驱动减排型”,“农业生产水平驱动排放型”和“均衡驱动型”3类区域,其中北京、上海、广东等7个地区在10年间种植业碳排放的驱动效应产生了波动,这些都与当地的农业发展和政策制度有着密切联系;③结合剥离出的2016年31个地区的种植业碳排放与碳减排驱动效应变化情况,可知一些地区相较前文对全国的驱动因素效应出现了异常值,这是由该地区的农业自然条件、经济社会发展程度以及政治与文化等多方面共同作用的结果。

基于以上结论,我们认为推进农业碳减排进程,第一是需要协调经济增长与碳排放关系,转变种植业生产方式。要改变目前农业经济发展以资源环境破坏为前提的现状,必须彻底转变一些地区仍存在的过度追求经济增长、忽视生态环境建设的种植业发展模式,向生态、循环、绿色和低碳农业发展模式转变。第二是增加种植业生产技术投资,提高种植业生产效率。国家应引导各地区合作共享种植业技术成果,共同探索低能耗的有助于提高生产资料利用效率的碳减排生产技术,共同提升种植业生产效率,实现共赢。第三是因地制宜发展适度规模农业,明确各省种植业功能性定位。针对种植业大省强省、自然条件约束型地区、经济高度发达地区分别采用针对性的种植业发展政策,因地制宜。