我们这样近,我们那样远

●陈 染

那一年,搬进某宿舍大楼的第一天,我就在心里默默盘算:尽量不乘电梯,减少与熟人碰面打招呼的概率。幸好,我当时居住的楼层不高,以我的敏捷轻盈,溜进大门之后,三跳两蹿,就可以把自己关进自己的家中,大铁门哗啦一响,人群就与我无关了。

居住的大楼如同一块被掏空的巨石,沉闷无声。平时,人们蜗居在被石板切割分隔开的各自的空间里,老死不相往来,过着自己的安静日子。楼里住着不少文学界同行,也许在某一时刻,他们正阅读着同一本书,脑子里转动着同一件事,甚至撰写着同题文章。但是,却很少有人愿意坐在一起沟通一番。不仅是那些怀揣半生阅历的人,就是年轻人也多是没有什么交流的愿望。

我曾听说这样一件事,楼里有一户人家心血来潮,打算邀请本楼几位同行聚一聚。于是,他们通过电话、短信、信箱以及留言簿等诸多方式传递消息。据说邀请工作就花费了一个月之久,最后终于得以一聚。那一天,正巧主人的儿子在家里休假不上班,不知他是孤僻成性,还是懒与人语,整整大半天时间,他把自己紧紧关闭在一间屋子里,没露面也没出声。人们只见女主人不时接到一个个神秘电话,低低地回复几句,然后女主人就会悄悄走向套房的一隅,轻轻推开那扇一直紧闭的屋门,递进去一杯水或者一块干净的湿毛巾。有人注意到了这个细节,但是,不便主动盘问,就佯装没看见,没说什么。直到傍晚7点多钟,大家进入了聚会最实质性的内容——晚餐,女主人再一次接到神秘电话,她接完电话回到餐桌后,终于小声说,我儿子今天躲在一间屋里,他饿了,我给他弄点吃的端进去。大家先是愣了一下,瞬息之间便纷纷把自己心里遗存的谜团破译了。然后齐声说,多给他弄一些,多给他弄一些。据女主人最后说,那一天晚饭,她的儿子躲在小屋里共吃进二两白酒、三盘菜和一碗米饭。但是,直到家里最后一个客人离开,她的儿子也没有从那一扇紧闭的屋门里出来露一面。方圆一百多平方米之内,隔着墙壁,她的儿子凭借着手机指挥母亲,保持了自己与他人的隔膜,也保持了自己与他人的不接触。

这件事其实算不上什么,但这件事远比事件本身拥有更丰富的内容。

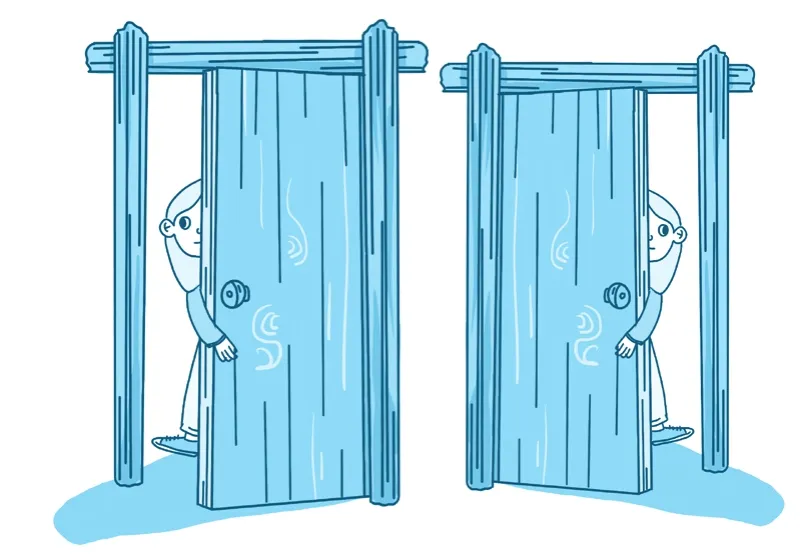

在这座大楼里,的确有不少人谁也不想知道谁(包括我自己)。有一次,我下楼梯时撞见某一层住对门的两户熟人,一个男人从自家屋门里出来后,另一户人家的男人也刚好打开房门要出去。当发现对门里的人正在关门锁门时,便迅速地退闪了回去,重新关上自家屋门。想必是打算等对门离开后再出去,免得打招呼。

以前,在我们工作的那座大楼里,各单位的熟人偶尔在大门入口处或者在电梯上碰到,大家总是在短暂的相遇而又得匆匆告别时互道一声:常联系,有空来坐。自从人们纷纷搬进同一座家居大楼后,偶尔熟人在电梯或楼道里碰到,再也没有人敢说一声“有空来坐”了。大家带着各自的私生活在楼道里相遇,不免有些应酬,有些尴尬,甚至有人有点“鬼鬼祟祟”。以前彼此住得很远的时候倒是容易相约的,做了邻居之后,大家却格外慎重起来。

这也是极小的事,但同样很有意思。

(常朔摘自《与另一个自己相遇》 图/槿喑)