传统书院景观设计与文化意韵之关系研究*

所谓“书不尽言,言不尽意”,在中国传统儒家文化中,语言不是唯一的表意方式。而书院作为儒家文化传播最重要的场所,不仅仅是读书的空间,还是格物穷理、修身体道的场所。书院景观作为书院文化的表意方式之一承载着环境育人的使命,因而书院景观衍生出独特的书院景观文化。书院景观文化作为传统书院文化在物质景观环境上的外延,以书院精神为内核,通过书院景观实体而加以表达。

书院文化贯穿于书院景观之中,书院景观成为了书院文化的表达方式之一。而这种表意方式并非是对景观意象简单的铺陈罗列而是有规律可循的。

一 立象以尽意

“立象以尽意”的书院景观创作过程中,“意”是先于“象”的。在书院景观营造的过程中首先是基于造景者对于书院文化的认识,在书院文化的指导下完成景观物象的选取,通过某些具体实在的“物”来进行表达作者对于“意”的预设,因而在景观营造的过程中是经历了“意→象→物→意”的过程。在书院景观创作的结果上,书院文化的表达是景观营造的出发点和目的,二者就如骨与皮的关系。

1.造象比德

在具体的景观营造过程中,儒家文化中“比德”的观念被广泛地运用于书院景观的营造中。“比德”观念基于儒家文化中自然现象与君子品德之间长期的、稳定的比附。“中国古代美学历来强调,在审美境域创构过程中,主体应将自己的淋漓元气注入对象中,使对象具有人格生命的意义,以实现人与自然万有的亲和,从而在心物相应、主客一体中感受美与创造美。”2同注1。

特别是儒学发展到宋明理学的阶段,朱熹肯定了山水草木所内涵的“理”,而人对其“格物”则成为体悟“天道”的方法。作为日常学习起居的场所,书院景观自然成为学子最易接触到的“格物”的对象,在书院营造的过程中多通过“立象”的手法来传达儒家的精神内涵。例如1782 到1808年间,罗典出任岳麓书院山长,对书院周围闲置土地整理耕种,形成后世所见的“岳麓书院八景”。他在书院《癸卯同门齿录序》中记录了自己的想法:

洼则潴水栽荷,稍高及堆阜种竹,取其行根多,而继增不息也;其陂池岸旁近湿,扦柳或木芙蓉,取其易生也;山身旧多松,余山右足斜平,可十数亩,筑为圃,增植桃李,取其易实也;是外,莳杂卉成行,作丛生,如紫薇,号百日红、山踯躅,每一岁花再见,取其发荣齐而照烂靡已也。3朱汉民主编,《千年讲坛 岳麓书院历代大师讲学录》,湖南大学出版社,2003年,第274页。

书院八景这种人工的造景在实质上是通过植物的物象来比喻君子之德,竹的“根多而继增不息”、柳树和木芙蓉的“自生”、桃李的“易实”、百日红的“发荣齐而照烂靡”,植物本身的习性与美好的道德品格相关联,承载着山长对书院学子的期待。书院景观营造中所立的景观意象不仅仅是出于视觉的需要,其所想传达的文化象征意义大于其审美意义和生态价值。

2.借象达意

早期书院更倾向建造在山林环境中,丰富的自然环境成为书院景观存在背景,借自然环境中种种天然景观来营造特定意境也是常见的手法。“对自然环境的结合和利用,不仅限于临近建筑物四周的地形、地貌,而可以扩大到相当远的范围。”4彭一刚著,《建筑空间组合论》,中国建筑工业出版社,1998年,第71 页。例如岳麓山一带常见的香樟、枫香、山茶构成了书院周边环境主要的植物景观。岳麓八景之一的“桐荫别径”是从黉门池通往爱晚亭的一条小路,也是古代连接麓山寺与道乡祠的山路。路旁种有桐树,因而得名。清代有诗:

全省地下水超采总面积6.7万km2,占全省平原面积的92%,严重超采区面积3.02万km2。中东部平原区7个深层承压水漏斗中,影响较大、形成时间较长的主要是”冀枣衡”漏斗和沧州漏斗,现状漏斗中心承压水埋深超过100 m。

栖鸾嘉树倚云栽,一径春深翠作堆。

听得空林人语响,山僧遥踏落花来。5邓洪波著,《诗说岳麓书院》,湖南大学出版社,2002年,第142 页。

《诗经》谈到“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”,桐树向阳而生,桐树树形高大,枝繁叶茂,是常与凤凰一起出现的意象,古代文学作品中多以桐树寓意品德高洁和忠贞感情。“桐荫别径”一带的植物群落由青桐、枫香、椤木石楠、乌桕、白被叶、木绣球、鸡爪槭、迎春构成,模拟了岳麓山一带的自然植物景观,并形成了自然山林地平缓过度。在营造书院意境时巧于向外借景,其景观具有外向性的特点,开放的园林环境平缓柔和地将自然环境与书院的人造环境结合为一体。杭州万松书院背靠万松岭,西湖在书院西侧,从书院见湖亭(图1)可以远眺西湖,在视觉上使西湖成为书院景观之一。

3.景以文彰

文字语言是传统书院景观更为直观的明理传志的手法。文因景成,景以文彰,书院景观中的文字语言将文学或诗歌物化为景观中一部分从而成为书院景观文化构建的点睛之笔。

其一,传统书院中重要景观节点的命名。例如岳麓书院自卑亭是引导进入书院的标志,但是却没有直接点其在空间中作用,而是以“自卑”为名提示学子“登山必自卑”,自卑亭名源于《中庸》:“君子之道,譬如远行,必自遐;辟如登高,必自卑。”意指君子品德的养成必须从近处、从低处开始。通过文字表意向学子们传达儒家观念,也将人的注意引向了自卑亭,同时引导观者进入岳麓书院的世界。其二,传统书院中楹联匾额也承担着教育的作用。儒家历来都有“文以载道”的观念,书院中许多景观都结合碑文、匾额、楹联起到教化的作用。楹联匾额、题字命名等元素无不在提示书院的教育责任,例如万松书院明道堂的楹联(图2):“倚槛俯江流,一线涛来文境妙;迎口饮湖绿,万松深处讲堂开”,既呼应了景观中的其它自然意象,又明确指出其所代表的书院讲学空间的功能和儒家价值取向,身处其间感受到的更多是入世的文人气息。

书院的楹联内容多因景而成或因史而成,将观者引导进儒家文化的世界,通过直抒胸臆或借景达意的方式点出书院的空间神韵及其背后的价值观。这些楹联虽然依附于建筑或景观而存在,但却直接提升了书院景观的文化内涵,意韵深远。

图1 杭州万松书院见湖亭(作者自摄)

图2 杭州万松书院明道堂楹联(作者自摄)

二 境生于象外

人在书院景观中的活动路线构成了“象”与“象”之间虚态化的关联形式——景观之间产生体验、记忆和思考的方式连接,而并非仅仅是空间上的联系——书院景观正是通过景观连续变化而形成完整生动的书院景观的整体结构。空间之间的相互渗透以及对后续空间形态的不确定激发观赏者对后续空间景观的期待,书院景观的营造转变为对景观小品关系的安排以及观赏者情绪的流动。这样的感受并非是单纯由“象”本身产生,而是由诸多景象的连续变化所带来的空间体验,即“游观”的结果。

传统书院景观中“游观”的体验对于景观文化的构建具有重要价值,所产生的“象外之象,景外之景”超越了对可感可触的物象体验本身。虽然在书院景观中不乏“象”的塑造,但书院整体的空间氛围并非这些孤立的物象本身可以造就的。书院所营造的“境”内涵着儒家文化特征,书院的功能属性使得书院景观形成了以讲学和祭祀空间为核心,以独立的园林空间为辅助的景观形态,甚至于将环绕之的自然环境包含进来,因而“生于象外”的书院景观文化围绕着这几点展开。故而“游观”的过程并非是任意的、无序的,恰恰相反这一体验过程有着明晰的事理逻辑作为支撑。

1.“前后有序”的空间结构

虽然相较于其它宗教空间,书院也承担着部分祭祀的功能,但在书院中并不突出单体建筑的崇高感,书院更关注空间的结构和序列,“中国建筑的单体形式虽然发展的非常成熟,但是,其真正的美感更存在于建筑的群体之中,单体和群体构成一种和谐之美,而这正是中国古代理想化的等级制度与和谐的宇宙观的立体模型。”6孟彤著,《中国传统建筑中的时间观念研究》,中国建筑工业出版社,2008年,第138页。书院中“游”的路线表现得是沿着轴线次第展开的状态,强调的是平面的序列感,其纵深形成的“庭院深深深几许”意境不仅是登堂入室的具身之感,还隐含着由低至高人的境界提升。这无疑是来自儒家所设想的上下等级分明而和睦相处的社会关系,在传统书院建筑中首先考虑的是社会功能——伦理秩序是第一位的,“君子将营宫室,宗庙为先,厩库为次,居室为后”(《礼记·曲礼》),反映在空间上则是稳定的秩序感。这种空间上的秩序感直接表现为以轴线、轴网连接起来的空间结构规则。

这样的空间结构利用轴网、轴线串联起每一进院落,空间呈现出紧凑、内敛的状态。空间轴线像骨架一样组织起书院各部分空间,因而在整体空间上书院呈现出线状或线网交织的面貌。以线、网连接的书院空间表现为两种形态,一是以单一轴线进行空间的组织串联(图3),这样的布局中形成三进或四进的合院,院落都位于书院的中轴线上,庭院同时承担了交通的功能。这类院落从位置关系来看,几乎都位于书院中轴线上,通过院落中的通道串联起书院的入口、讲堂、藏书、祭祀等主要功能。二是双轴或以上轴线并列排布(图4),使空间出现并列的形态。虽然现实中也存在自由式布局的书院,但那往往是地形限制下不得而为之的结果,多数儒家书院仍是强调空间的秩序感。

2.“步移景异”的空间结构

在书院园林中,人为的秩序感不再是空间结构的主导。而“游”的感受也变得自由而随意,这使得整个园林空间更接近自然空间的节奏变化。这样的感受来自于两个方面:

图3 书院单轴空间组织形式(石山书院)(图片来源于《中国历代书院志 第05 册》)

图4 书院多轴空间组织形式(濂溪书院)(图片来源于清同治版《赣县志》)

其一、人在书院园林中人的运动以“行→停→观→行”的节奏进行,园林空间布局疏密有致,蜿蜒的路径沟通了书院园林的各个景点,由此而形成的“路径”“节点”等空间景观,同时也带来时间上不同的感受,成为具身的时间景观。以杭州万松书院(图5)为例,由“山门牌坊—仰圣门—毓粹门—明道堂—大成殿”构成的这段路线包含了书院的主体功能空间,即秩序感为主导的部分,其每个主要景观节点间的“行停”显得庄重严谨而缺少变化。而书院园林中,正谊堂、石林、毓秀阁、观风偶憩亭等空间节点的分布则显得自由多变,其间路径曲折婉转,加之在浓荫密林中穿行,间或两旁巨石夹道(图6),人在其中的时间感受被拉长,而在小径尽头转角忽然出现的毓秀阁又将时间感受拉回到真实的时间尺度,颇像辛弃疾笔下“旧时茅店社林边,路转溪头忽现”的感受。在时间感受的虚与实之间,这样的空间处理不仅有利于观景,更有利于营造一种涵纳时空的情境。

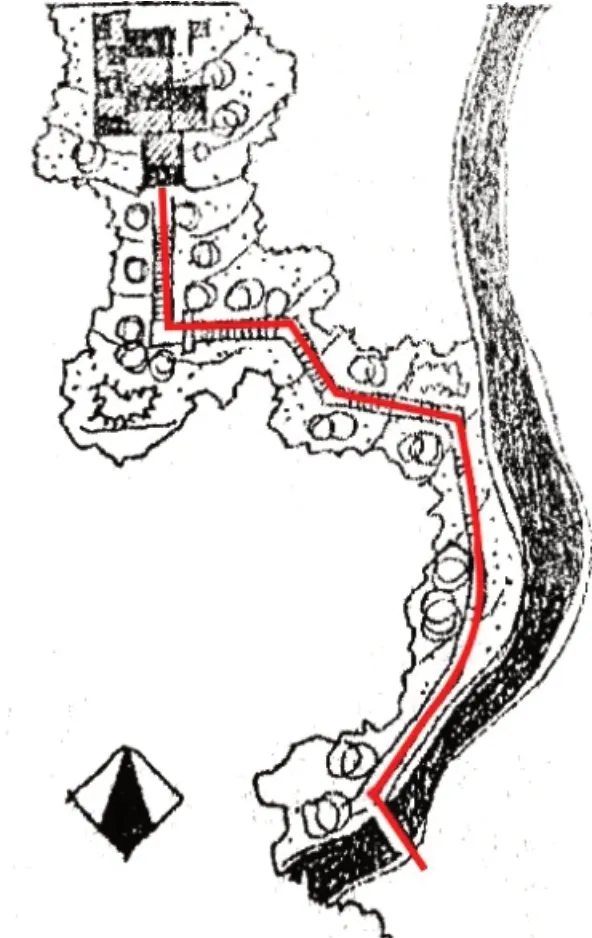

其二、人在书院园林中的活动路线和视野的丰富多变。“游观”的过程中,所能感受到的景观会因角度、距离、位置等的不同而产生不同的感受。传统书院景观更强调对象的可观性,因而会在一定程度上牺牲可达性,即会以蜿蜒曲折的路径拉长整个游程来营造更多更合适的观景视角。例如吉首潕溪书院前导空间的路线(图7):从山脚跨越小溪的桥开始,伴溪而行,而后沿石阶转折向上,先后穿过石牌坊和路亭,然后在亭前转折拾数十级台阶而上才能到达书院的正门。整个路径设置尽力拉长游程来串联起不同的景观小品,并通过鳌鱼峰的葱郁浓荫来创造时而开敞、时而幽闭,时而明朗、时而幽暗的情境氛围,通过高低错落、蜿蜒转折的空间路线处理形成游观路线的丰富和观赏视角的不同。不仅极具在自然环境中的游观体验,往往在匠心独运的营造后,这种“峰回路转”的游观体验更胜于在真实自然环境的体验,因为最终设计的路线通常是渐次组织不同观景点的最优解,它将观者的相关体验引导至最深层,激发出探幽寻古的巅峰体验。

图5 万松书院园林空间“游观”路径(作者自绘)

图6 万松书院通往毓秀阁的园路(作者自摄)

图7 潕溪书院前导空间平面图(图片来源于《中国书院文化与建筑》)

三 得意而忘言

苏轼在《宝鉴堂记》中提出:“君子可寓意于物,不可留意于物。寓意于物,虽微物足以为乐,虽尤物不足以为病;留意于物,虽微物足以为病,虽尤物不足以为乐。”传统书院景观重视“得意而忘言”的景观体验结果,这并不意味着“言”在景观文化构建中不重要,而是将景观体验的重点从通过感官所感受的物质景观转移到景观背后所蕴含的“意”。因而传统书院景观营造的并非仅仅是景观形式本身,而是强调景观中所内含的儒家价值观念能否为人所接收和理解。“意”创建和传达的过程实际上是景观的创造者和体验者通过书院景观来共建价值和意义的过程。

1.景观的原型共识

荣格在《本能与无意识》一书中认为:“原型是典型的领悟模式,无论什么时候,只要我们遇见普遍一致和反复发生的领悟模式,我们就是在与原型打交道,而不管它是否具有容易辨认的神话性质和特征。”7李璇著,《体验视角下的景观意象创构研究》,天津大学2017年博士学位论文,第114 页。而传统书院景观中不乏“普遍一致和反复发生的领悟模式”,书院景观意象的原型建立在儒家书院的文化基础之上,上文中所提到“立象”的表达方式得以实现正是基于原型经验的积累。许多“象”的意义是建立在约定俗成的默契之上——由于儒家道德观、伦理观、价值观等因素的影响,我们对传统书院景观中的某些景观意象的认知有着同一性和稳定性。因此,传统书院中的许多形象和所表达的内涵能够被普遍地认可,成为统一的、稳定的、普识的文化符号而延续至今。

儒家文化中大量“象”与“意”的对应长久以来形成固定的关系,诸如 “知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”(《论语·雍也》);“岁寒,然后知松柏之后雕也”(《论语·子罕》)。这些对应关系成为具有普遍性的文化共识,在传统书院中成为引发人特定感悟的关键,因而对书院景观文化的理解是有章可循的。朱熹曾在瀛山书院留下了“为有源头活水来”,此后书院中师生都将“方塘”与“源头活水”相联系。此后多有儒生以此角度来吟咏瀛山书院,例如清代余任贤有“一鉴潆洄知有本,大观潇洒更无埃”的感悟。甚至于“方塘”除了成为凭吊先贤之处,也成为传统儒家书院景观中的原型,此后有其它书院以“方塘”来命名院中的水池。

2.景观语境的建构

虽然“语境”一词在中国出现的较晚,但古人就已经很早注意到语境的问题,晋代杜预《春秋经传集解·序》中提出:“《春秋》虽一字之褒贬,然皆须数句以成言。”“数句”就是本文所谓的“语境”,景观的语言环境是观者感知景观文化价值的基础。就比如同样是莲花这一文化符号,在儒家书院中则被理解为“香远益清,亭亭净植”的君子品德,而在佛教寺院中则是清净功德和清凉智慧的象征。因此,构建合理的景观语境能够有效避免景观含义误读。

传统书院景观文化语境建立在景观意象的相互关联和相互限制之上,这使得书院独立景观节点构成了互为语境的关系,例如石牌坊、水池、桥都是传统景观中常见的要素,但是在同一庭院中依次按照头门→牌坊→水池+桥的方式组合,我们就能将其理解为书院中第一进院落,牌坊是棂星门的变体,象征着天下文人学士汇集于此,水池+桥则是泮池和泮桥,与“济济多士”8“济济多士”出自《诗经·鲁颂·泮水》:“明明鲁侯,克明其德。既作泮宫,淮夷攸服。矫矫虎臣,在泮献馘。淑问如皋陶,在泮献囚。济济多士,克广德心。桓桓于征,狄彼东南。烝烝皇皇,不吴不扬。不告于訩,在泮献功。”泮宫是先秦时期的教育场所,泮宫虽然消失在历史的进程中,但其中的泮池和泮桥却在书院中保留了下来,“入泮”也成为学子进学的代称。的含义联系起来。诸如此类的构景方式强化了传统书院的儒家语境,身处其中感知到更多的是儒家文化。

传统书院的语境是影响场所参与者感知的重要因素,其中所内涵的文化通过景观传递给场所参与者。阿尔多·罗西在谈及集体的记忆时引述了艾帕瓦克斯的观点:“当一个群体成为空间的一部分时,群体会将此部分空间转变成为自己的意象……外界环境的意象与群体本身所维持的稳定关系便成为群体自己的理念”9[意]阿尔多·罗西著、黄士钧译,《城市建筑学》,中国建筑工业出版社,2006年,第130 页。景观语境所构成的影响由此可见一斑。传统书院作为儒家文化场所,“礼乐文化”的语境构建出书院景观的“礼”,进而使得身处其中的人被“礼”的语境所感染。“一方面来看,礼是约束,对于血气生命的约束;而从另一方面来看,礼是成就,它所成就的是一个道德的生命,儒家所谓的君子。”10汤一介著,《中国儒学史·先秦卷》,北京大学出版社,2011年,第64 页。书院景观由此成为成就道德生命的途径之一,从而实现书院景观的文化价值。

无论是建构景观语境还是借用书院常见的景观原型,正确解读书院景观需要对儒家文化有较好的理解。塑造书院景观的目的并非是景观本身,而在于场所参与者在其间经由景观而所得的感悟。在书院这一文化场所中,对景观的理解并非是简单的直觉式理解,而是解析式的理解——传统书院景观与文化、时代、社会特征有密切的关联,了解传统儒家文化是体验和读懂景观文化意义的基础。

四 结语

传统书院景观是儒家文化表意的载体。儒家文化贯穿传统书院景观的营造之中,“环境育人”的观念成为书院景观的价值所在,由此总结归纳出书院景观设计中文化表意的方式:

其一、单个景观元素通过传统的“比德”观念,借助儒家经典的教义在“象”与“意”之间联系,以“立象”作为设计的外在形式传达对理想道德品德的追求;其二、书院群体景观的空间结构是建立在明确的逻辑之上,具体表现为书院景观主体建筑空间的秩序性实质上是对前后主次分明的儒家理想社会结构的物质化体现,而书院园林则是对自然环境的模仿和浓缩,其本质又在于诸象之外的意境;其三、传统书院景观所追求的并非景观形式本身,而是强调景观中所内含的儒家价值观念能否为人所理解和接受,对书院景观的理解和意会是建立在对儒家文化了解之上的阅读。

书院景观文化的建构有赖于具体景观实体的表现。儒家文化重视“意”的传达,讲求“意生象外”,更有着“神”胜于“形”的追求,就如江南园林中的太湖石被意象成山峦,形不全似而意蕴无穷。在书院景观中,表意的目的与手法不同,所托的物象也有所不同,但因境育人的目的是不变的。