生物炭裂解温度和施用水平对土壤导水率的影响

张昌天 郭建华 王龙

摘要:为定量研究生物炭对土壤导水率的影响机制,采用控制生物炭的裂解温度为200、400、500、600 ℃,生物炭的施用水平为2%、5%(质量比)的方法,利用HYPROP实时测定土炭混合物在蒸发过程中张力的变化,并开展了一系列的相关试验,研究分析生物炭对土壤非饱和导水率的影响机制,以及生物炭裂解温度和生物炭施用水平与土壤非饱和导水率之间的定量关系。结果表明:(1)在低生物炭(2%)施用水平下,生物炭的裂解温度越高对土壤的持水能力改良效果越好;(2)在高生物炭(5%)施用水平下,裂解温度为400 ℃时制备出的生物炭,对土壤持水能力的改良效果最好;(3)生物炭对土壤导水率的影响同时受到生物炭施用水平和生物炭裂解温度2个因素的共同作用。

关键词:生物炭;裂解温度;施用水平;土壤导水率;持水能力

中图分类号: S152.7 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)06-0209-05

研究表明,生物炭的添加能够改变土壤物理、化学性能[pH值、阳离子交换量(CEC)、土壤持水率、土壤导水率等][1-2],施用生物炭作为一种土壤改良手段,得到了大量的关注。但生物炭对土壤导水率的改良方式及机制尚缺乏一致结论。相关研究认为,生物炭不仅可以提高土壤中植物可利用水的比例,也可以提高土壤的持水能力[3-4];有数据表明,生物炭与土壤含水量的提高有较为显著的关系[5];但Jeffery等的试验结果显示,生物炭对土壤保水能力的影响并不显著[6]Zhang等研究表明,生物炭对于土壤导水率的影响是非线性的,生物炭的裂解温度和制备生物炭的原材料也是影响土壤导水率的原因之一[7]。

不同土壤的粒径、沙粒占比、土粒间黏壤比、有机质(SOM)含量均有差异,这些因素对土壤导水率都可能产生影响,主要反应发生在生物炭与土壤团聚体以及土壤有机质之间[8]。尽管有研究认为,可以通过生物炭粒径尺寸预测其对土壤导水率的影响[9],但是在实际农业生产过程中,上述结论可能存在一定偏差,主要是由于生物炭的物理结构是松散和脆弱的,在种植过程中会发生形状和尺寸的变化,因此仅通过生物炭初始的物理尺寸来预测其对土壤导水率的影响可能是不合理的。但是,生物炭对土壤团聚体和有机质产生的改良效果不会因生物炭形状和尺寸的改变而衰减,因此选择将土壤团聚体作为研究的重点,在诸多影响土壤导水率的变量中,土壤团聚体和生物炭的相互作用在任何质地的土壤中均能够提高土壤的持水能力,而生物炭对土壤团聚体的影响主要体现在大尺寸团聚体(250~2 000 μm)上[10-11];有研究发现,随着试验土壤样本干湿(WD)循环次数的增加,土壤持水能力的变化范围不断减小,最终趋于稳定[12-13],因此本研究通过对试验土壤进行粉碎并过筛(100目)的预处理,获得结构更加稳定和尺寸更加统一的土壤团聚体。

相关研究表明,采用不同原材料和不同裂解温度制备出的生物炭对土壤的物理特性和导水率有不同影响[12]。考虑到小麦秸秆回用需求,选择秸秆这类易于获得且数量巨大的农业废弃物作为制备生物炭的原材料,而不选择灌木碎片或动物粪便等具有现实意义[14-15]。另外,有研究表明,水稻秸秆半纤维素碳化物的比表面积和孔状结构会在400 ℃的裂解温度下发生显著变化[16-17]。生物炭的比表面积和孔隙结构是形成土壤团聚体或提高土壤保水能力的关键因素。综上所述,本研究选择将小麦秸秆作为制备生物炭的原材料,通过设置4种热解温度,并对生物炭和土壤均进行研磨和过筛(100目)处理,较为系统地探讨生物炭的裂解温度对于土壤非饱和导水率的影响。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本研究采用小麦秸秆作为原材料,在限氧条件下,利用马弗炉在200~600 ℃下自行制备生物炭[24],冷却至常温后进行研磨,并过100目(0.15 mm)筛后密封保存待用,其中小麦秸秆采集自安徽蚌埠;本研究中供试土壤取自邯郸市郊区农田(114°48′N,36°62′E),土壤质地为沙质壤土,土壤类型为黄土,取土深度为0~25 cm,土样在去除杂物后自然风干,分别过2 mm筛和100目(0.15 mm)筛制备成原状土(UCK)和粉碎土(CCK),备用。

1.2 试验方法

本研究中试验组共设8个生物炭处理,分别为2%(质量比,下同)200 ℃小麦秸秆炭(WS200-2%),2% 400 ℃小麦秸秆炭(WS400-2%),2% 500 ℃小麦秸秆炭(WS500-2%),2% 600 ℃小麦秸秆炭(WS600-2%);5% 200 ℃ 小麦秸秆炭(WS200-5%),5% 400 ℃小麥秸秆炭(WS400-5%),5% 500 ℃小麦秸秆炭(WS500-5%),5% 600 ℃小麦秸秆炭(WS600-5%),试验组中所用土壤均为风干粉碎后过100目(0.15 mm)筛的粉碎土;将各试验组中的生物炭与土壤混合均匀后,密实地装入环刀中,置于并去离子水中,使土碳混合物吸水直至饱和(24 h),取出后自然蒸发24 h,再进行二次吸水直至饱和(24 h)[13],最后将环刀安装在HYPROP传感器上,让土碳混合物自然蒸发,传感器会自动采集蒸发过程中土样不同深度处的张力值,采集完毕后,对数据进行初步处理和图像拟合;另外,还设有2个空白对照组,即原状土空白对照组和粉碎土空白对照组,每个试验组和空白对照组均设4次重复。

1.3 土壤及生物炭基本理化性质的测定

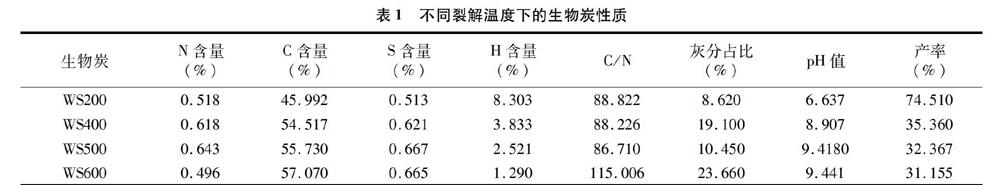

使用元素分析仪(Vario EL Ⅲ,Elementar,Germany生产)对小麦秸秆中的元素进行分析,通过电导率仪(METTLER TOLEDO,S210-K,Switzerland)对生物炭的水溶液pH值(碳水质量比为 1 ∶ 100)[18]进行测定(表1)。

小麦秸秆在不同裂解温度(200~600 ℃)下得到的生物炭具有不同的元素组成。结果(表1)表明,生物炭的产率会随着裂解温度的升高而线性减少,从200 ℃时的74.510%降低到600 ℃时的 31.155%;产物中的灰分比例会因为有机质分解程度随温度升高的不断增加而增加,从200 ℃时的 8.62% 上升至600 ℃时的23.66%;此外,氢元素的含量也会随着裂解温度的升高而减小,200 ℃时得到的生物炭中H含量为8.303%,600 ℃时得到的生物炭中的H含量为1.290%,类似的C/N也从200 ℃时的88.822增加至600 ℃时的115.006。上述指标数值均与采用其他不同原材料制备得到的生物炭指标数值相类似[20-21]。因此,小麦秸秆生物炭的裂解过程,是一个芳香性不断增强、亲水性不断降低和极性不断增强的过程,与水稻秸秆的碳化过程类似[17]。此外,不同裂解温度下小麦秸秆中的纤维素和半纤维素分解程度也会有所不同,这将会影响生物炭和土壤颗粒的结合情况,同时也会在土碳混合物的非饱和导水率上有所反映,可以在扫描电子显微镜(SEM)图像中找到相关证据,即随着生物炭裂解温度的不断增加,生物炭的结构也在不断变化,这些变化与土碳混合物持水能力的变化有着直接联系。

1.4 土碳混合物结构特征的测定

为了更直观地分析不同裂解温度下生物炭的结构对土壤导水能力的影响,本研究利用扫描电子显微镜(Hitachi,SU8220,Japan)观察了土碳混合物的结构特征。

2 结果与分析

2.1 不同裂解温度下生物炭与土壤结合情况

在不同裂解温度下制备的生物炭具有不同的理化特性,随着裂解温度的提高其亲水性不断降低,生物炭中纤维素的分解程度不断提高,网格状的空间结构特征越来越明显,与土壤颗粒的结合程度不断提高,能够与土壤颗粒形成新的团聚体,详见图1。

2.2 生物炭对土壤非饱和导水率的影响

生物炭的裂解温度和施用水平都会对土壤的水力特性产生影响,例如改变土壤的非饱和导水率和持水能力等,进而影响作物的产量,但过高的生物炭添加比例会对农作物的生长造成负反馈效应[14]。HYPROR系统可以利用探头实时监测不同深度土层中的水分张力,利用Kbi-PDI数学模型拟合出导水率-pF、导水率-水分残留量和水分残留量-pF曲线。

pF4.2是作物的萎蔫系数,土壤的田间持水量所对应的pF值一般为2.15~2.81,因此非饱和导水率的数值主要在pF2~pF4之间,结合本研究中所使用的土壤种类,选择pF1~pF3作为主要的数值研究区间,而导水率-pF曲线能够很好地反映出随着水分的不断蒸发,土壤非饱和导水率的数值变化情况。

按照生物炭施用水平的不同,对各个试验组的数据进行初步整理,并绘制pF1~pF3范围内土碳混合物的导水率-pF曲线。

生物炭已被证实可以改良土壤的水力特性,如影响土壤的饱和导水率、提高灌溉水中植物可利用水(plant-available water)的比例以及提高土壤的持水能力等[3,4,22]。土壤的非饱和导水率对灌溉有着重要的意义,目前在相关研究中对土壤非饱和导水率的关注不多,这一概念往往被简单地概括为蓄水能力的一部分,几乎没有相关的定量研究[10,22],本研究选择使用小麦秸秆来制备生物炭,并设定了4个裂解温度梯度(200、400、500、600 ℃),与其他的试验相比,本研究使用了单一的原材料来制备生物炭,更符合实际情况,裂解温度的设定在参考其他试验设定方法的同时,进行了后续的补充,从图2可以看出,当生物炭的裂解温度达到600 ℃时,试验组的持水能力已经低于对照组,即负反馈效果已经出现。

从图2至图4可以看出,在pF1.5和pF3之间曲线的变化比较剧烈,并产生了多个交叉点,因此绘制了在特定pF值下,即特定的土壤水分蒸发节点下,生物炭裂解温度与土碳混合物非饱和导水率的关系图(图5)。

综上所述,在较低施用水平(2%)下,生物炭对土壤持水能力的改良效果与生物炭的裂解温度呈明显正相关关系,这一规律在较高施用水平时会有所不同,突变点发生在裂解温度为400~500 ℃之间。通过比较相关试验可知[17],在N2环境中,水稻秸秆的纤维素半纤维素的分解速率会在350 ℃条件下达到最大值[17],而在本研究制备生物炭的条件下,由于原材料和环境的不同(本研究中使用的原材料是小麦秸秆,裂解调节为限氧裂解),导致这一分解速度达到极值的温度范围上升至400~500 ℃之间,结果见图5。

3 结论与讨论

pF4.2是作物的萎蔫系数,土壤的田间持水量所对应的pF值一般为 2.15~2.81, 因此非饱和导水率的数值主要在pF2~pF4之间,结合本研究所使用的土壤的种类,选择pF1.5~pF3作为主要的数值研究区间。也正是在pF1.5处,原状土和粉碎土的非饱和导水率的差异开始出现,在此之前,二者的导水率曲线几乎完全重合,在该点以后,原状土的持水能力开始优于粉碎土。因为粉碎土是经由原状土粉碎过筛得到的,土壤原有的颗粒級配和团聚体都遭到了破坏,可以近似视为沙壤土,所以,从 pF1.5 这一点开始,试验组相对于对照组非饱和导水率的差异,均可视为生物炭和土壤颗粒所形成的团聚体以及生物炭本身的持水能力差异所导致的。在2%施用水平下,随着生物炭裂解温度的不断提高,土碳混合物的持水能力也在不断增强,而当生物炭裂解温度达到600 ℃时,在pF1.5处,土碳混合物的持水能力优于原状土和粉碎土。在pF0~pF1.5之间,土碳混合物的饱和、非饱和导水率大于对照组,即持水能力较对照组差,本研究结论与相关试验结论一致。但是,随着土壤水分的不断蒸发,pF值不断增加,土碳混合物的持水能力不断增强,即非饱和导水率不断下降,在pF2.5处不同试验组的持水能力均大于等于粉碎土对照组。

当生物炭的施用水平达到5%时,4个试验组的土炭混合物持水能力开始接近并超越对照组,同时,在这一施用水平下生物炭裂解温度的提高与土炭混合物持水能力提高的正相关效应在裂解温度达到400 ℃时停止,并在400 ℃以上出现负相关效应。裂解温度为400 ℃的试验组土壤炭混合物持水能力在整个蒸发过程中均优于空白对照组,但绝对差值并没有随着水分的蒸发而增大。生物炭的裂解温度达到500 ℃时,试验组的持水能力会随着水分的不断蒸发而明显下降,与对照组相交于pF1.5处。当生物炭裂解温度达到600 ℃时,施用量为2%的试验组土壤炭混合物非饱和导水率始终大于空白对照组,即持水能力劣于空白对照组,仅在pF2.5处达到空白对照组水平,在pF3.0处达到原状土水平。

纤维素和半纤维素的大量分解导致生物炭的微观结构发生了变化,比表面积增加、官能团类型改变、芳香性增强以及亲水性和极性降低等,从而影响了生物炭颗粒与土壤团聚体的结合程度,进而导致了不同试验组中非饱和导水率的变化。在较低施用水平(2%)下没有发生上述突变的原因是,此时影响土碳混合物持水能力的主要因素仍为土壤团聚体,生物炭的主要作用体现在增强土壤团聚体的形成上,即生物炭本身与持水相关的特性因为生物炭施用量不足而被掩盖了。

施加生物炭可以提高土壤的持水能力,但提高的水平是由生物炭的裂解溫度和生物炭的施用水平共同决定的。由于2个影响因素和土壤的持水能力之间并不是完全的正相关关系,通过双因素统计分析表明,选择较低的施用水平时(2%),应尽可能的选用较高裂解温度下制备的生物炭;而在选择较高施用水平时(5%),应选用裂解温度在400~500 ℃ 之间的生物炭。

参考文献:

[1]Warnock D D,Mummey D L,Mcbride B,et al. Influences of non-herbaceous biochar on arbuscular mycorrhizal fungal abundances in roots and soils:results from growth-chamber and field experiments[J]. Applied Soil Ecology,2010,46(3):450-456.

[2]Major J,Rondon M,Molina D,et al. Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol[J]. Plant and Soil,2010,333(1/2):117-128.

[3]de Melo C T,De H A,Madari B E,et al. Biochar increases plant-available water in a sandy loam soil under an aerobic rice crop system[J]. Solid Earth,2014,5(2):939-952.

[4]Liu C,Wang H,Tang X,et al. Biochar increased water holding capacity but accelerated organic carbon leaching from a sloping farmland soil in China[J]. Environmental Science and Pollution Research International,2016,23(2):995-1006.

[5]Yang Y,Ma S Q,Zhao Y,et al. A field experiment on enhancement of crop yield by rice straw and corn stalk-derived biochar in northern China[J]. Sustainability,2015,7(10):13713-13725.

[6]Jeffery S,Meinders M B J,Stoof C R,et al. Biochar application does not improve the soil hydrological function of a sandy soil[J]. Geoderma,2015,251:47-54.

[7]Zhang J,You C F. Water holding capacity and absorption properties of wood chars[J]. Energy & Fuels,2013,27(5):2643-2648.

[8]Hale S E,Jensen J,Jakob L,et al. Short-term effect of the soil amendments activated carbon,biochar,and ferric oxyhydroxide on bacteria and invertebrates[J]. Environmental Science & Technology,2013,47(15):8674-8683.

[9]Lim T J,Spokas K A,Feyereisen G,et al. Predicting the impact of biochar additions on soil hydraulic properties[J]. Chemosphere,2016,142:136-144.

[10]IbrahimH M,Al-Wabel M,Usman A,et al. Abdulrasoul effect of conocarpus biochar application on the hydraulic properties of a sandy loam soil[J]. Soil Science,2013,178(4):165-173.

[11]Ouyang L,Wang F,Tang J,et al. Effects of biochar amendment on soil aggregates and hydraulic properties[J]. Journal of Soil Science and Plant Nutrition,2013,13(4):991-1002.

[12]Lei O Y,Zhang R D. Effects of biochars derived from different feedstocks and pyrolysis temperatures on soil physical and hydraulic properties[J]. Journal of Soils and Sediments,2013,13(9):1561-1572.

[13]Ajayi A E,Holthusen D,Horn R. Changes in microstructural behaviour and hydraulic functions of biochar amended soils[J]. Soil & Tillage Research,2016,155(SI):166-175.

[14]Rajkovich S,Enders A,Hanley K,et al. Corn growth and nitrogen nutrition after additions of biochars with varying properties to a temperate soil[J]. Biology and Fertility of Soils,2012,48(3):271-284.

[15]Jones D L,Rousk J,Edwards-Jones G,et al. Biochar-mediated changes in soil quality and plant growth in a three year field trial[J]. Soil Biology and Biochemistry,2012,45:113-124.

[16]Yang F,Zhao L,Gao B,et al. The interfacial behavior between biochar and soil minerals and its effect on biochar stability[J]. Environmental Science & Technology,2016,50(5):2264-2271.

[17]陈再明,陈宝梁,周丹丹. 水稻秸秆生物炭的结构特征及其对有机污染物的吸附性能[J]. 环境科学学报,2013,33(1):9-19.

[18]Ducey T F,Ippolito J A,Cantrell K B,et al. Addition of activated switchgrass biochar to an aridic subsoil increases microbial nitrogen cycling gene abundances[J]. Applied Soil Ecology,2013,65(2):65-72.

[19]Peters A. Simple consistent models for water retention and hydraulic conductivity in the complete moisture range[J]. Water Resources Research,2013,49(10):6765-6780.

[20]Chen B L,Zhou D D,Zhu L Z. Transitional adsorption and partition of nonpolar and polar aromatic contaminants by biochars of pine needles with different pyrolytic temperatures[J]. Environmental Science & Technology,2008,42(14):5137-5143.

[21]Chen B,Chen Z. Sorption of naphthalene and 1-naphthol by biochars of orange peels with different pyrolytic temperatures[J]. Chemosphere,2009,76(1):127-133.

[22]Zhang J,Chen Q,You C F. Biochar effect on water evaporation and hydraulic conductivity in sandy soil[J]. Pedosphere,2016,26(2):265-272.

[23]王曉蕾. 土壤不同含碳量情况下水分特征曲线的拟合及修正[J]. 广东水利水电,2013(7):23-27.

[24]董云婷,郭建华,姜新佩,等. 生物炭滤出液对小球藻生长的影响[J]. 科学技术与工程,2017,17(28):307-312.

[25]Asai H,Samson B K,Stephan H M,et al. Biochar amendment techniques for upland rice production in Northern Laos:1. Soil physical properties,leaf SPAD and grain yield[J]. Field Crops Research,2009,111(1/2):81-84.

[26]文 曼. 黄土高原地区生物炭的土壤水动力学效应[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2012.

[27]刘祥宏. 生物炭在黄土高原典型土壤中的改良作用[D]. 北京:中国科学院大学,2013.付 伟,周宝同,田 雨. 重庆市荣昌区土地利用变化与驱动力研究[J]. 江苏农业科学,2020,48(6):214-222.