南京市江宁区汤山晚唐五代墓发掘报告

江宁区文化遗产保护中心

内容提要:南京市江宁区汤山发掘出4座单室砖墓,据其形制结构及出土文物的特点,可判断皆为晚唐五代时期。M2出土的“中和二年”买地券是南京地区唐墓同类遗物的首次发现。这4座墓葬形制清楚,时代明确,为研究南京及周边地区晚唐五代时期的丧葬习俗提供了重要的资料。

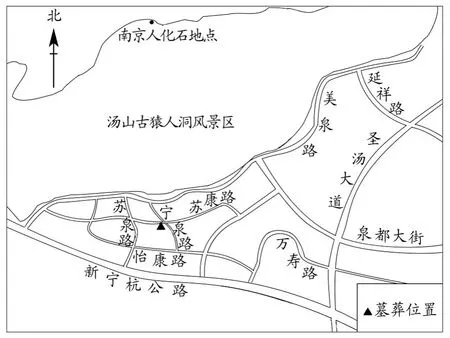

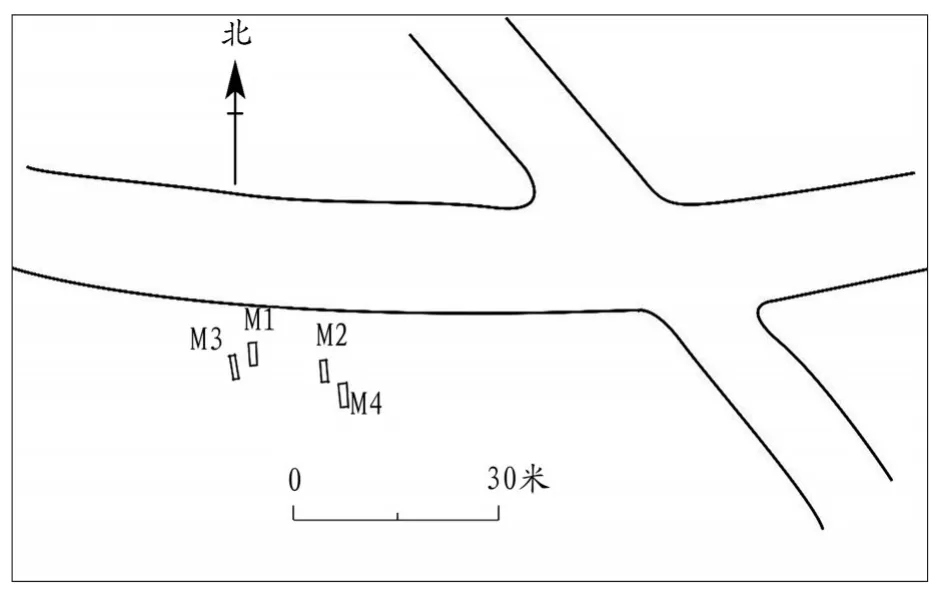

2018年4月,南京市江宁区文化遗产保护中心在南京市江宁区汤山街道建设社区抢救发掘了4座墓葬(编号为18JTJM1—M4,以下简称M1—M4)。这4座墓葬位于上曹村与大凹村之间,苏康路以南、宁泉路以西,北邻汤山古猿人洞风景区,距离全国重点文物保护单位南京人化石地点约2.6公里,地形为一处朝南的缓坡(图一)。发掘可见,它们有规律并列分布,均近南北向,其中M4位于墓地最东部,M3位于最西部(图二)。其年代皆为晚唐五代,M2出土中和二年(882年)买地券,是南京地区同时期墓葬的重要发现。现将墓葬发掘情况报告如下。

图一// 墓葬位置示意图

图二// 墓葬平面分布图

一、1号墓

(一)墓葬形制

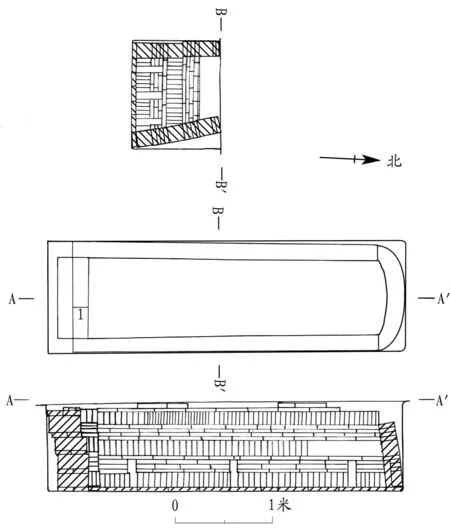

M1是一座平面近似长方形的竖穴土坑单室砖墓,方向175°(图三)。墓坑长3.64、宽1.24~1.38、残深 0.98米,砖室内长 2.94、内宽 0.88~1.04、残高0.92米。砖室墓顶已不存,墓室中部被一条水管打破。墓室北部稍窄,南部稍宽,北壁明显外弧,东西两壁受挤压向内倾斜,墓底无铺地砖。墓壁底部为一层顺砖,其中东、西、北三壁在此之上为一层丁砖、四层顺砖交错砌筑,壁厚为单砖,南壁在底层顺砖之上一层丁砖一层顺砖交错砌筑,壁厚为三砖。北壁底部有三个长方形小壁龛,东西两壁底部原来也应有三个小壁龛,中间的一个在埋水管时遭到破坏,南壁无壁龛。壁龛高28~30、宽10、深5~6厘米。墓内人骨及葬具已朽不存。

图三// M1平、剖面图

所用墓砖均为长方形素面青砖,长31~31.5、宽15~15.8、厚4~4.5厘米。

(二)出土遗物

出土铜钱6枚、铜镜残片1件。

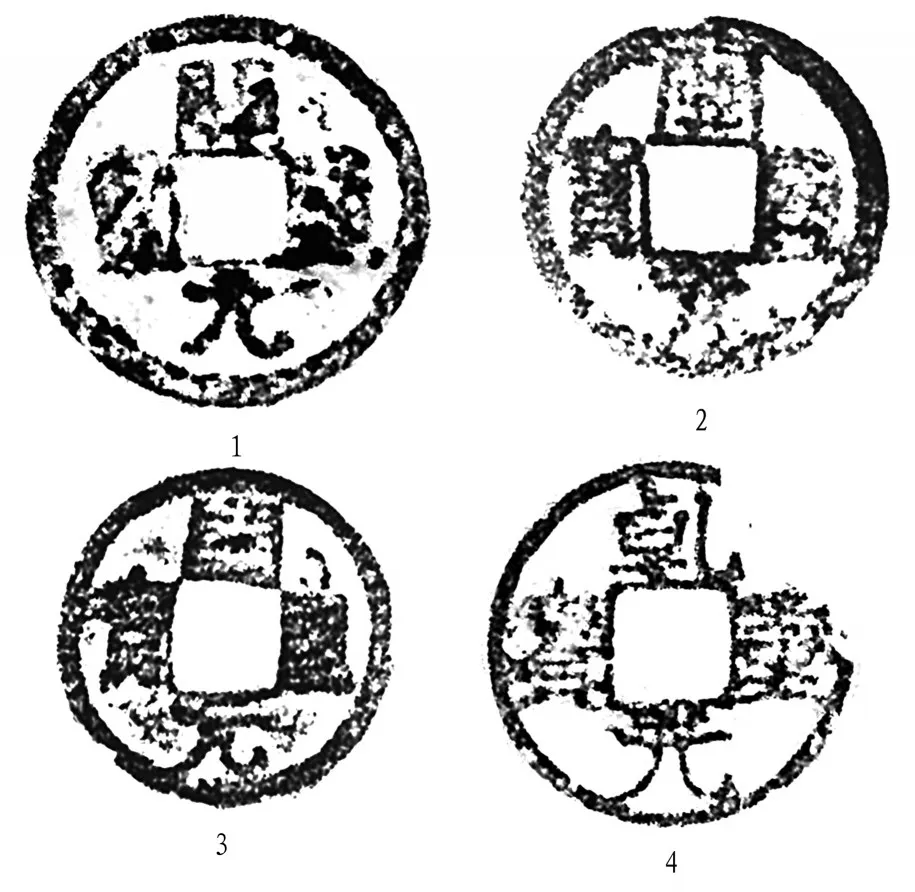

铜钱 6枚(M1︰1-6)。其中开元通宝5枚,直径分别为 2.5、2.4、2.4、2.3、2.1厘米;乾元重宝1枚,一角残损,直径为2.3厘米(图四)。

图四// 铜钱拓片

铜镜 1枚(M1︰7)。仅存一角,原器物可能为圆角四方形。残长6.1、残宽4.4厘米(图五︰1)。

图五// 出土器物

二、2号墓

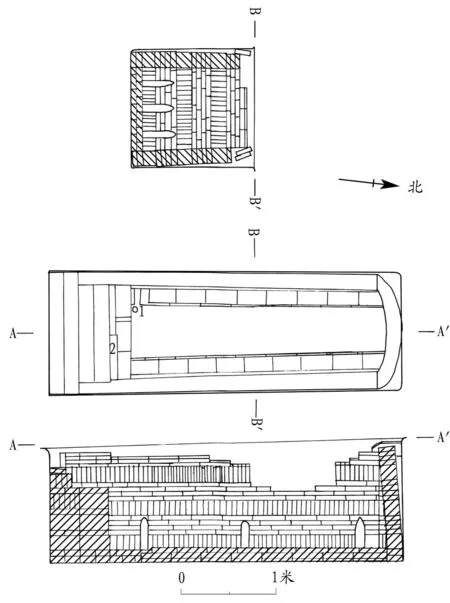

M2位于M1东南部,相距约9米,墓向与M1一致,为175°(图六)。

图六// M2平、剖面图

墓葬形制与M1类似,除墓顶不存外,其余部分保存较完好。同样为单室砖墓,平面近似长方形,北壁外弧,东壁受挤压向内倾斜 。墓 坑 长 3.68、宽 1.1~1.16、残深0.94米,砖室内长3.08、宽 0.76~0.84、残 高0.88米。砖室的砌法与M1基本一致,同样是墓底无铺地砖,墓壁底部一层平砖,东、西、北三面在其上以一层丁砖、四层平砖交错砌筑,壁厚为单砖,南壁则为丁砖、平砖各一层交错砌筑,壁厚为两砖。东、西、北三壁底部各有3个长方形小壁龛,高28~30、宽8~10、深5~6厘米,南壁无壁龛。西壁中部偏南有用丁砖斜面砌出的直棂假窗。墓内葬具、人骨已腐朽不存,仅发现少量严重锈残的铁棺钉。所用墓砖均为长方形素面青砖,尺寸与M1的墓砖相同。

(二)出土遗物

该墓仅在墓室南壁发现一件砖刻买地券(图七;彩插八︰3)。砖长31、宽15.4、厚4.5厘米,砌筑于南壁砖墙之中,有字的一面朝上。券文竖行阴刻,行草体,共三行,内容如下:“中和贰年润柒月吾家山谷幹谷澄/等两人为谷玠父母□□大夏修其/年□□壹伯卅价□□五十价”。

图七// 买地券拓片(M2︰1)

3.买地券(M2︰1)

三、3号墓

(一)墓葬形制

M3位于M1西南,两墓相距仅2.5米,方向170°(图八;彩插八︰1),亦为平面近似长方形的单室砖墓。墓坑长3.72、宽1.2~1.28、残深1.28米,砖室内长3.24、内宽0.86~1、残高1.22米。砖室北窄南宽,北壁外弧,东西两壁受挤压略向内倾斜,壁底为两层平砖,其上一层丁砖、四层平砖交错砌筑。南壁为一层平砖、一层丁砖交错砌筑,壁厚为两砖,在靠近南壁的地方还有一个砖砌的平台。东、西、北三壁底部各有3个柳叶形小壁龛(彩插八︰4),高30~34、宽8~10、深5~6厘米。西壁中部偏南有直棂假窗。墓底中部无铺地砖,东、西、南三面贴墙有一列平砖,上下两层。墓内仅发现少量锈残的铁棺钉,未见人骨和葬具。

图八// M3平、剖面图

1.M3全景(西—东)

4.M3北部壁龛(南—北)

墓砖尺寸与M1、M2一致,为长方形素面青砖。

(二)出土遗物

出土瓷粉盒、墓志各1件。

瓷粉盒 M3︰1,分为盒身和盒盖两部分。盒盖顶部微凸,斜壁,直口,口部内削。盒身子口,上腹较直,下腹斜收,饼状足。白色胎,内外青白色釉,口部及外底无釉。通高3.8、腹径5.6、底径2.8厘米(图五︰2;彩插八︰5)。

5.瓷粉盒(M3︰1)

墓志 M3︰2,青石质,方形。表面风化严重,只字无存,据其形状、位置推测是墓志石(彩插八︰2)。长46.5、宽46.5、厚8厘米。

2.M3南部(北—南)

四、4号墓

M4位于墓地最东面,M2东南,相距约3米,方向为175°(图九)。砖室平面近似长方形,北壁外弧,北窄南宽,南壁大部分早年已遭拆毁。墓坑长3.6、宽1.2~1.24、残深0.94米,砖室内长3.04、宽0.8~0.84、残高0.82米。其东、西、北三壁底部原应各有3个小壁龛,但东、西两壁最南部的小壁龛已不存,余者均为长方形,高28~29、宽8~10、深5~6厘米。墓底也没有铺地砖。墓内仅发现少量锈残的铁棺钉,未见人骨和葬具。

图九// M4平、剖面图

墓砖尺寸和以上三墓相同。墓内未见任何随葬品。

五、结语

此次发现的四座墓葬近距离有规律分布,其形制相近、墓向一致、墓砖尺寸相同,据此可以推断是时代相近的同一家族墓地。其顶部虽皆已不存,但从残存的部分推断,可能为叠涩顶或券顶。关于墓葬的具体时代,M2出土的买地券显示为“中和贰年润柒月”,属唐末僖宗时期,即882年,这一年正为闰七月,距唐灭亡的天祐四年(907年)只有25年。另外三座墓葬时代与M2相近,也应属晚唐至五代时期。M2出土的买地券有“谷幹谷澄等两人为谷玠父母□□”等语,证明其墓主与谷氏相关,则此墓地当属谷氏家族墓地。

南京地区历年发现的唐墓数量不多,公开发表的有明确纪年的唐墓仅有栖霞区丁山贞元元年(785年)或三年墓[1]、江宁区汤山侯家塘会昌六年(846年)墓[2]、鼓楼区蛇山大中九年(855年)墓[3]等。其形制与本次发现的汤山建设社区四座墓葬相近,亦为平面呈长方形或近似长方形的单室砖墓。特别是其后壁外弧,左、右及后壁各设3个壁龛,及墓室铺地砖的异样砌法等特征,与汤山侯家塘会昌六年墓别无二致。类似形制者也见于周边地区,如安徽枞阳迎龙唐墓[4]、繁昌荷圩墓群M10[5]、青阳南唐墓[6]等,可知是江南晚唐至五代墓葬的常见形制。此外,M1出土的一件圆角四方形残铜镜也是同时期的常见样式,同类镜亦见于河南偃师杏园晚唐韦友宣墓和卢夫人墓[7]、江苏苏州七子山五代墓[8]、扬州五台山五代墓M10[9]等。M3出土的青白釉瓷粉盒,则见于扬州南唐田氏纪年墓[10]。

总之,汤山发现的这四座墓葬规模虽不大,出土文物也不多,但其形制及出土文物皆具有比较典型的时代特征,M2出土的买地券则是南京地区唐墓同类遗物的首次发现,凡此皆为南京及周边地区晚唐至五代时期丧葬习俗的研究提供了重要的实物资料。

(附记:发掘许长生、翟光浩、夏仁琴、王志华;摄影翟光浩、王志华;绘图翟光浩;拓片王志华。)