PICC维护中的护理问题及策略

李梅

【关键词】PICC维护;护理问题;策略

急重症患者治疗中通常需要用到PICC导管,导管留置稳定性及患者置管后自护管理的依从性与PICC维护质量密切相关。长期临床实践研究显示,规范化PICC导管维护操作,能显著提升输液安全性,减少患者并发症发生率,有助于改善护理质量。将患者作为护理中心是PICC维护的核心内容,与其它置管技术相比,PICC置管技术更具有适应性和科学性,无需进行反复穿刺,若配合优质、高效护理模式能显著改善患者护理体验[1]。鉴于此本研究深入探析PICC维护中存在问题,并实施针对性护理,详细如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

收治数名PICC置管患者,询问患者意见后选取112例自愿配合研究者,按照护理方法不同分为对照组、观察组各56例,患者均在2017年8月-2019年8月来院治疗。对照组男性、女性各30例、26例,最大者65岁,最小30岁,平均(48.25±1.32)岁;观察组男性、女性各29例、27例,最大者68岁,最小33岁,平均(49.23±1.25)岁。患者学历均为初中及以上,所有患者性别、年龄等资料具有同质性(P>0.05),可对比。

1.2 方法

对照组实施常规护理,严密监测其心率、血压等指征变化,实时观察患者穿刺点是否有出血、红肿等症状,做好患者的心理开导工作,让患者以积极乐观心态面对PICC置管。

观察组实施针对性护理,针对PICC维护中存在的问题进行护理,问题及措施如下:(1)静脉炎:①患者穿刺点上方静脉发生条索状病变,触及皮肤有疼痛感,伴随红肿症状。②为预防静脉炎发生,需严格把控置管前选材、穿刺静脉选择等细节;置管尽量一次成功,反复送管会增加炎症发生风险;在置管前1周,用生理盐水、利多卡因与地塞米松混合液完全浸润导管,同时给予患者局部温敷。③若静脉炎发生,可用硫酸镁(33%)湿敷,联合紫外线局部照射,此方法对机械性静脉炎有较好治疗效果,同时可提升机体防御力。注意局部照射在前,湿敷在后,单次照射时间6h,连续湿敷1周。(2)静脉血栓:①穿刺侧手臂有肿胀、疼痛现象,血液淤积导致皮肤变色,皮肤温度高于正常值。②需做好导管维护工作,固定导管位置,切勿弯折、完全导管,定时检查导管通透性,若导管被阻塞立即捏、压导管,加快阻塞物质排出,保证导管通畅。③对健侧肢体进行按摩,保持肢体灵活度,适当按压穿刺侧肢体,加快血液流速,防止血栓形成。(3)导管相关性感染:①患者穿刺位置有瘙痒、刺痛感受,甚至有水疱出现,伴随破溃。②穿刺前严格消毒,对患者穿刺肢体全部消毒,穿柔软、棉质衣物避免摩擦皮肤。③穿刺后清除皮肤上血液,将地塞米松涂抹到穿刺点,并用地塞米松注射液局部注射,用透气性良好敷料包扎穿刺位置,按时换药。

1.3 观察指标

(1)统计患者PICC维护依从性,计算依从率=(依从性高+依从性中等)/总例数。

(2)统计静脉血栓、导管相关性感染、静脉炎发生例数,计算总发生率。

1.4 统计学分析

SPSS21.0分析,t检验表示计量资料,X2检验表示计数资料。P<0.05为差异明显。

2 结果

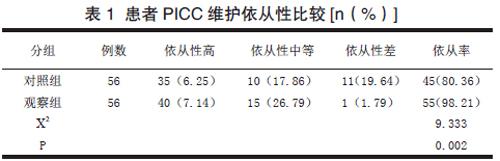

2.1患者PICC维护依从性比较

对照组、观察组PICC维护依从率分别为80.36%、98.21%,差异明显(P<0.05)。见表1。

2.2并发症发生率比较

较之对照组,观察组并发症发生率显著下降(P<0.05)。见表2。

3 讨论

PICC置管常在急重症患者身上使用,临床上PICC置管受到患者、医生的一致好评,与传统置管方式相比并发症发生率更低,有助于延长患者生存周期,提升其生存质量。PICC置管简便,但临床使用中发现患者的PICC置管维护依从性并不高,这与护理不到位有密切关系。本次实施的针对性护理,重点针对PICC维护中出现频率较高的问题进行护理,对静脉炎、静脉血栓及导管相关性感染的症状加以总结,针对患者表现制定相应护理措施,护理具有针对性,能快速消除患者不良症状,提高患者PICC置管舒适度,进而提升其护理依从率[2]。经护理,观察组护理依从性显著高于对照组(P<0.05)。除对症护理外,护理人员要与患者进行有效沟通,与患者建立相互信任感,多向患者讲解PICC置管维护的必要性,让患者配合护理工作[3]。护理人员必须全面掌握PICC置管维护中常发生的问题,在患者发生相关症状时第一时间进行护理,尽量提前做好预防,从而降低并发症发生率。本研究显示,观察组并发症总发生率显著低于对照组(P<0.05)。

综上所述,PICC置管维护中目前还存在较多问题,给予患者针对性护理模式,有助于提升其置管依从性,降低并发症发生率。

【参考文献】

[1]董忠娟.策略优化管理模式在PICC置管护理中的应用效果[J].中医药管理杂志,2018,26(14):117-119.

[2]陈莹莹,凌瑛,陈国连,等.PICC维护网络的现状与研究进展[J].中国护理管理,2018,18(1):112-118.

[3]江水花.PICC技術在肿瘤护理中的临床应用效果[J].世界睡眠医学杂志,2018,5(2):245-248.