行贿意愿差异与大湾区廉政合作治理:基于A市与香港的比较研究

肖汉宇 公 婷 劳 婕

【政策之窗】

• 问卷调查表明,行贿意愿在很大程度上受社会环境因素的影响。

• 随着大湾区城市间经济和社会交往日趋频繁,跨境贿赂可能增加。

• 粤港澳大湾区合作中,廉政建设必须审时度势、确定重点、加强协调,以有效防控跨境腐败。

一、前言

在粤港澳大湾区发展的国家战略框架下,随着香港与大湾区其他城市之间的经济社会交往日趋频繁,腐败现象及与之相关的廉政治理方式也将超越传统意义上的地区界限,体现出越来越多的跨境特征和融合性。但是,由于香港与大湾区其他城市之间存在着法律框架、治理机制和社会环境上的差异(Cheung,2012),这又使廉政建设的区域合作面临挑战。尤其值得注意的是,在不同的社会背景下,人们对腐败的认知和接受程度可能会有差别,这在很大程度上会通过行贿意愿体现出来。因此,本文聚焦行贿意愿,通过对大湾区A市和香港地区问卷调查结果的比较分析,探讨在不同的社会条件下个人对贿赂的看法会有什么差异。具体而言,本文旨在研究以下问题:第一,如果把行贿问题放到香港和大湾区A市的不同社会情境下,人们会持怎样的态度?不同场景下的行贿意愿出现哪些差别?第二,行贿意愿的差异可能受哪些社会环境因素影响?为什么?第三,这些差异对大湾区融合和建设中的廉政治理有什么理论意义和政策含义?

首先需要界定行贿的概念。行贿指的是个人或团体为谋取不正当利益向国家工作人员提供方便和好处。它是实现钱权交易的重要手段,也是常见的腐败形式之一。行贿反映的是人际间的交换关系,通常涉及两个或两个以上行事主体,包括行贿者和受贿者,或者索贿人及提供方便之人。贿赂的发生路径就像是一条有来有往的“双通道”(Johnson et al.,2017)。一方面,它可以是政府官员利用职务便利索拿财物和好处,这在学术文献中以“寻租理论”来解释(Aidt,2016),即官员利用对权力的垄断获取利益。另一方面,也可以是个人或团体主动向政府工作人员行贿,以谋求私利。 对此,学者们通常用“俘获理论”进行分析。 “俘获理论” (Capture Theory)由经济学首先提出,后应用于公共行政和治理研究。该理论假设,行为者以自身利益最大化为目的,通过贿赂等手段将国家机构或其工作人员作为猎俘对象,以期自己的特殊利益能左右政府的政策和行为(Dal Bó,2006)。 “俘获”又分广义和狭义两类。广义上,指的是企业或个人通过行贿或其他腐败手段,影响法律、法规、政策的制定,以营造符合自己利益的政策和法律环境。因其涉及到宏观层面的决策过程,学者称之为“国家俘获” (State Capture)(Kaufmann et al.,2000)。 狭义上的“俘获”则以具体政府部门或工作人员为对象,试图通过腐蚀他们而使自己的利益在政策执行过程中得到偏袒。这也称为“代理俘获”(Agency Capture)(Stigler,1971)。无论从广义还是狭义来看,行贿的结果是政府和市场关系的扭曲,私人利益凌驾公共利益之上,社会基本规则(法律、法规和政策法令)蜕变,以及政府监管的失败。因此,就本质而言,行贿是导致治理失灵和“畸变” 的腐蚀剂。

“行贿意愿”是贿赂发生的前提条件,虽然不构成充分条件。贿赂行为通常受主观需求驱使,尽管行贿意愿并不必然导致贿赂行为的发生,但贿赂行为的背后一定存在行贿意愿。 透明国际2019年在东南亚六国所作的一项问卷调查显示,多达40%的受访者在过去的12个月中曾有过以送礼馈赠换取好处的行贿行为(Transparency International,2019)。 贿赂的普遍性可见一斑。 然而,对行贿意愿要作具体分析。它可能受个人利益驱动,也可以是客观环境所迫 ,更可能是两者相结合的产物。只有通过考察行贿意愿,尤其是了解不同社会条件下的行贿意愿差异,才能更好地认识贿赂行为背后的社会环境因素和其得以产生与发展的社会生态条件。

本研究在香港与大湾区A市所作的问卷调查结果表明,当行贿的社会条件发生变化后,即当客户由本地变为境外时,受访者的行贿意愿均发生显著的变化。换言之,行贿意愿在很大程度上受到了社会环境因素的影响。由此可见,随着大湾区城市间合作建设的不断推进,跨境的经济和社会交往势必更趋频繁,贿赂活动出现的可能性也会相应增加。这对大湾区合作发展条件下的廉政建设既是挑战也是机遇。只有充分认识腐败治理中可能存在的短板,才能确定廉政工作的重点。 也只有了解不同社会环境下行贿意愿的差异,才能凸显跨境信息交流与合作治理的重要。以此为出发点,我们的研究旨在为大湾区廉政政策的制定提供一定的理论和经验依据。

二、现有文献对行贿意愿的分析

在现有的研究行贿意愿的文献中,学者们明确呼吁要从“行贿者”入手遏制腐败(梁玉红,2013),另外关注较多的是行贿意愿的地区和产业分布(Transparency International,2017),企业的行贿动机与方式(Clarke,2011),非正式经济对行贿意愿的影响 (康玲,2017), 行贿意愿与规制的强度和执行力度之间的关系(Etzioni,2009),以及行贿意图不同所造成的不同后果 (Hellman & Kaufmann,2001 )等。然而,对社会群体和个体所呈现的行贿意愿差异进行研究和解释的并不多,对行贿意愿作跨地区比较的研究更少。玛丽娜·扎洛兹纳亚(Marina Zaloznaya)(Zaloznaya,2012)试图从组织文化的角度出发解释个体之间在行贿意愿上的差异。他认为,行贿意愿与人们生活的群体及他人的影响有关。伊娜·卡别尔科娃(Inna Cabelkova)通过实证研究表明,当一个人认为某机构腐败程度越严重,他向该机构行贿的可能性就越高;换言之,主观的腐败感知程度影响行贿意愿的高低(Cabelkova,2001)。沈静兰(2009)尝试将经济学和心理学结合起来解释商业贿赂的动因,提出商业行贿主体作为“理性经济人”而追求利益最大化是行贿的直接原因。

在为数不多的对行贿意愿差异进行分析的文献中,大体可将学者们的观点分为两类。 一部分研究指出,个体层面的因素决定人们的行贿意愿,因为腐败行为是个人选择的结果(Tavits,2010)。例如,如果市民个人的腐败容忍度低,法律意识强,他们提供非法佣金的意愿便较低。孙宗锋和高洪成(2015)认为个体的态度和主观标准会支配一个人的意愿。具体来说,人们的行贿意愿会受到两个个体层面因素的影响:一是个人对腐败的容忍度,二是个人的腐败经历。采用中山大学廉政与治理研究中心对G省的调查数据,他们发现这两个个体层面的因素显著地影响了民众的行贿意愿。基于河南省居民的问卷调查所作的研究,单淑莹(2019)进一步佐证了腐败容忍度及行贿或被索贿的个人经历都与行贿意愿有较大的相关性,她同时发现反映在反腐败力度和制度建设方面的环境因素与行贿意愿的相关性并不太明显。马吉特·塔维茨(Margit Tavits)基于对爱沙尼亚民众的问卷调查也发现,人们越认为腐败是可以接受的话,就越有可能行贿(Tavits,2010)。李王胜(Wang-Sheng Lee)和卡西特·古文(Cahit Guven)也关注个人因素对腐败行为的影响,他们提出人们对风险的承受能力与行贿意愿有很大关系,那些愿意承受风险的人表现出更高的行贿意愿(Lee & Guven,2013)。有些腐败分子通过将个体行为自我道德化的微观机制为贿赂行为开方便之门(李辉,2009)。在研究影响腐败的个体因素时,阿南德·司瓦米(Anand V. Swamy)等甚至发现,诸如性格这样的个体特征也与行贿意愿有关,女性较之男性而言行贿的可能性较小(Swamy et al.,2001)。

另一部分研究更重视宏观层面的因素,例如制度和环境对行贿意愿的影响。相关研究发现,如果腐败被视为是一种普遍的社会行为,民众行贿的可能性就较大。这是一个“社会学习”过程。如果腐败状况严重,个体便会更倾向于接受行贿行为,甚至会模仿他人而涉足腐败(Tavits,2010)。在这样的社会中,个体会根据对他人如何做决策的期待进而决定自己的行动,腐败成为一种集体行动逻辑支配下的行为(Persson et al.,2013)。一些学者提出了“腐败疲劳”(Corruption Fatigue)理论 (Marquette & Peiffer,2015),意指在耳濡目染了太多的腐败行为之后,人们产生“审丑疲劳”,逐渐变得不以为然,甚至与社会上的腐败分子同流合污。孙宗锋和高洪成(2015)的研究在分析个体因素对行贿意愿的影响时,也证实了市民对社会腐败程度的感知同行贿意愿有显著的正相关关系。此外,在国外文献中,也有研究显示其他宏观因素对腐败水平的影响,例如民主化程度、权力集中程度等(Johnston,2013)。

上述两个不同的视角为理解和分析行贿意愿提供了一定的帮助。但是,总体而言,对行贿意愿的研究存在两方面的问题。 第一,大多数研究在解释行贿意愿差异时注重个体微观层面的因素,而对社会环境的影响关注不够。虽然行贿意愿在个体层面表现出来,但它仅仅是个体表象,而背后有诸多的社会因素使然。换言之,行贿是一种社会行为,它在社会关系网络之中产生与发展。因此,研究行贿意愿必须考虑包括制度在内的社会环境对它的影响。 第二,在考察社会因素对行贿意愿的影响时,一般的研究会设定行贿是发生在某个特定的社会环境之中,而较少关注在不同的社会背景下人们的行贿意愿差异。因此,对行贿意愿进行跨地区比较,从而考察社会环境的差别如何造成人们行贿意愿上的差异,是十分必要的。大湾区的融合首先会带来更多内地与香港的企业之间的合作与交往,因此本文重点关注企业相关的行贿,并从新制度主义的视角出发对行贿意愿进行比较研究。

三、从新制度主义视角解释行贿意愿

新制度主义(New Institutionalism)是多个学科理解和解释组织和个人行为的重要理论,并已发展出不同的新制度主义流派,包括历史制度主义、理性制度主义和组织制度主义(Hall & Taylor,1996)。组织制度主义(Organizational Institutionalism)提供了更好理解市民行贿意愿的理论基础。在组织制度主义看来,组织的行为可以从组织所处的环境、文化和个体层面的感知来解释(Barley & Tolbert,1997)。即是说,主要从宏观层面的制度环境和微观层面的个体感知与态度来解释组织行为(Thornton & Ocasio,2008)。但是,组织制度理论并非把个体的态度与感知独立于宏观因素之外,相反,它们受到宏观因素的制约;也即,宏观因素通过组织中的个人将环境因素的影响内化并影响到组织行为(Thornton et al.,2012)。比如说,宏观因素可以通过强迫机制、模仿机制和规范机制来影响个人的行为(DiMaggio & Powell,1983;周雪光,2003)。

借鉴新制度主义理论,不少涉及腐败问题的研究发现制度环境和社会环境对个体的腐败行为和反腐败行动等都有很好的解释力。维尔莫斯·米桑吉(Vilmos F. Misangyi)等建构了一个复杂的理论框架来理解制度化的腐败现象以及如何建立起新的制度逻辑以实现成功的反腐败改革(Misangyi et al.,2008)。在他们看来,社会资源的整合会影响到个体的行为及对腐败现象的理解和感知。类似地,布莱克·阿什福思(Blake E. Ashforth)和维卡斯·阿南德(Vikas Anand)从组织社会学的角度探讨了制度和组织环境会通过制度化、合理化和规范化三个机制将腐败行为内化为个体的平常行为(Ashforth & Anand,2003)。最近,苏徐红也利用中国的数据证实了宏观的制度环境因素(自上而下及自下而上的反腐败努力)与社会文化(腐败环境)会影响人们的反腐败行动(Su,2020)。

本文认为,制度环境与社会环境是影响个体行贿意愿的重要因素。这里所指的制度环境主要是反腐败制度的特征,包括反腐败机构在社会上所建立起来的信誉和人们对它能力的评估。反腐败机构是廉政制度的重要支柱,它们是否有能力打击贿赂和民众是否信任它们,都会影响行贿意愿。同时,个体无可避免地受到整个社会环境的影响,例如社会的腐败程度会影响个人之间的互动,包括贿赂行为。除此之外,由于贿赂的发生通常是隐蔽的,交易双方都不希望被他人发现。因此,人与人之间的信任成为一个非常关键的社会环境因素。当然,这些社会环境因素属于自下而上的因素,与自上而下的制度环境因素的影响不甚相同。

(一)反腐败机构的能力与信誉

反腐败机构是一个国家和地区反腐败的主要力量。如果反腐败机构能够有效抑制腐败、大力惩治腐败分子,并积极营造廉洁的社会氛围,那么,整个社会的清廉水平就会提高。以香港为例。在20世纪70年代,收受非法佣金是商界盛行的潜规则,在廉政公署成立后甚至有人游说政府不要用《防止贿赂条例》检控非法佣金,是否处理这类案件成为检验廉署反腐败能力和信心的试金石(Scott & Gong,2019)。香港廉政公署没有手软,展示了致力打击腐败的决心和能力,通过“三管齐下”的策略,很快抑制了公共部门和私营部门的腐败,成功构建清廉社会。在2019年 TRACE《贿赂风险指数》评估中,香港在全球约二百个地区中位列第10低风险的地方(香港廉政公署,2020)。从成本收益的角度来看,当反腐败机构打击腐败的能力很强时,贿赂行为很可能会被发现并受惩处。企业和个人在决定是否行贿时会将这个成本作为决策考量的一个重要因素。关注国际贸易中贿赂行为的研究表明,一个企业行贿的意愿与该企业母公司所在的国家的反腐败力度有显著的关系。当母公司所在的国家为OECD的反腐败条例签约国时,企业在其他国家的贿赂意愿会明显下降(Baughn et al.,2010)。这可能是因为如果违反贿赂条例可能会面临着较高的惩罚。相对于发生于本地的行贿来说,反腐败机构更难去发现、追踪和调查跨境的贿赂案件,除了案件本身更为复杂之外,反腐败机构也需要与当地的反腐败机构有良好的沟通机制。因此,民众怎样评价反腐败机构打击腐败的能力会影响到他们的行贿意愿。据此,我们提出了假设H1:

H1:越是肯定反腐败机构打击腐败案件的能力,市民就越可能有较低的行贿意愿。

反腐败机构的能力不单是打击腐败的关键,也是赢得市民信任的根本。反腐败的成功除了自上而下强化反腐败力度之外,也需要社会的积极配合与参与(公婷等,2018)。市民对反腐败机构的信任,可能有两个不同的理解。第一,反映出市民对反腐败机构的一种态度和意愿,希望或相信反腐败机构会履行廉政治理的职责,因此与反腐败机构的实际能力关联不大。第二,市民也可能是在对反腐败机构能力评价的基础上建立起对它的信任,也即相信反腐败机构有能力去履行其职责。不管是哪一种情况,市民对反腐败机构的信任都可能使得他们采取积极的态度与行动,因此会有较低的行贿意愿。因此,我们提出假设H2:

H2:越是信任反腐败机构,市民就越可能有较低的行贿意愿。

(二)社会环境因素

新制度主义理论认为,社会环境可以决定个人行为(Powell & DiMaggio,1991;Hall & Taylor 1996)。这凸显社会环境在塑造个人的态度与行为方面的重要作用。例如,研究发现,在腐败严重的肯尼亚和乌干达,市民普遍认为个人的反腐败努力没有意义,不仅不会得到回报,甚至会付出昂贵的代价(Persson et al.,2013)。孙宗锋和高洪成(2015)的研究发现,市民对省级或者县级政府的腐败感知水平会显著地提升民众行贿的意愿。按照这个逻辑,当民众认为腐败是由于社会环境造成的,很可能会采取一种消极对待贿赂的态度,甚至会有较高的行贿意愿。

社会学习理论的观点与新制度主义十分类似。社会学习理论认为社会的个体会通过若干学习机制获得个人的态度和决定自己的行为:(1)通过观察社会周围的人如何判断该行为;(2)模仿同伴在遇到类似情况时的行动;(3)过往的经历和激励会强化个人在遇到同样或者类似的情形时采取同样的行动 (Tavits,2010)。因此,我们认为,对社会环境的判断,尤其是对整个社会腐败水平的感知,是影响个体行贿意愿的重要因素。如果民众认为腐败非常普遍,并发现周围同伴遇到索贿要求时可能采取接受的态度,就可能对此类事情习以为常,因而对贿赂持容忍的态度。因为对个人来说,这可能意味着行为成本较低且安全。因此,我们提出假设H3:

H3:越是认为腐败是社会环境所致,越是认为腐败是普遍的,市民的行贿意愿就可能越高。

如前所述,由于贿赂发生于人际之间的隐蔽行为,交易双方都有动机去隐瞒。因此,个人是否信任自己周围的人也可能是影响行贿意愿的一个因素。但是,对他人的信任有可能对行贿意愿有着正或负两方面的影响,取决于社会上大多数人对社会信任的理解与期待。如果信任是建立在非正式关系的基础上,那么这种信任有可能会让市民觉得这样的贿赂行为是隐蔽的,因此会提升行贿的意愿(Li,2011)。如果信任是建立在对法律的充分认识和公正公平等基本价值观念的基础上,那么市民可能会觉得社会其他人会监督自己的作为,贿赂将会有很高的社会成本,从而降低行贿的意愿(Tavits,2010)。因此,我们提出假设H4:

H4:对一般人的信任有可能降低市民的行贿意愿,也有可能提高市民的行贿意愿。

除了上述解释变量之外,我们也控制了一些个体层面的变量。在两个调查当中,我们控制了受访者举报的意愿。我们询问受访者如果遇到腐败的话是否愿意举报,回答包括:是(2)、不太确定(1)和否(0)。受访者的年龄、性别、教育水平、就业状况也作为控制变量纳入回归分析。除此,我们在大湾区A市的分析中加入了受访者的收入水平、政治面貌和是否本地户口作为控制变量。我们也控制了民众对当地的社会公平的感知状态。如果民众觉得整个社会能够为民众提供公平的机会的话,有可能会降低行贿的意愿。

四、数据收集方法与变量测量

为了比较中国内地大湾区城市与香港民众行贿意愿的差异以及测量大湾区的融合发展对廉政治理带来的挑战,我们于2019年在香港与大湾区A城市进行了问卷调查。设计好问卷后,我们于2019年6月中旬委托香港一家专业的调查机构完成。电话号码抽样方法是先从通讯事务管理局获取分配给各电讯营运商的电话字头,然后以随机方式从中产生号码。按照计算机拨打及调查公司过往调查记录,剔除无效号码成为最终样本。如果访问员在第一次致电受访者时未能完成访问,则会至少尝试三次或以上再联络受访者,直到完成访问或确定不能继续为止。最终,调查公司通过电话访谈的方式随机向1 011位香港成年市民进行了问卷调查。调查机构采取了适当的质量监管措施以确保收集到的访问数据的真实性和可靠性。问卷的有效回应率为60.5%,标准误差为少于1.6%,即在95%置信水平下,各项百分比误差不超过+/-3.1%。

对A市市民的调查于2019年下半年实施,为入户调查。A市的户址抽样采用多阶段分层抽样。首先,将全市分为10层,每个市辖区为一层。其次,每层按照人口比例抽选街道,全市共抽选25个街道。第三,按照街道内社区的人员比例,每个街道等距抽选出2个社区,共50个社区。第四,从每个社区抽取48个住户地址,最终共抽选2 400个户址。最后,从每个户址抽选符合要求的受访者1人,最终完成1 474份调查,完成率为61%。经过基本的描述分析,我们发现调查样本的性别、年龄和户籍等基本信息与A市的实际情况相差较小,样本具有很高的代表性。

我们在香港与A市采用了不同的问卷调查方式。不同的调查方法可能会对调查的结果产生影响。但本文的重点不在于对香港与A市两地的调查结果作直接比较,而是比较同一个城市的市民面对来自不同地区的客户时,行贿意愿之间是否存在差异和如何解释这种差异。(1)因篇幅所限,文章对经验结果做了精简处理。若读者需要,可向作者索要详细统计结果。

(一)因变量:民众的行贿意愿

在以往涉及行贿意愿的研究中,一般都是简单地询问受访者为了办事方便是否愿意行贿。如果缺乏具体情境的设定,受访者即使提供的回答并不一定是深思熟虑的,也不表明他们在所有的情形下都会采取同样的行贿决定。因此,我们的测量方法有所改进,采用了较真实的假设性情境。随着粤港澳大湾区的融合与发展,香港与内地大湾区城市之间的经济交流与合作会越来越多,跨境行贿的空间可能会增大。索贿要求可能来自本地,也可能来自境外。只有把大湾区合作的情景纳入假设问题中,才能更好地测量受访者的想法。因此,除了询问当客户来自当地之外,我们也问了当客户为境外时受访者的行贿意愿。通过比较同一客户在两个不同情境下给出的回答,可以发现跨地区合作必须注意的问题,从而为反腐败治理提供更好的实证结果。

香港使用了以下两道题:“假设您的工作需要和本地的客户进行合作,并且这个合作对您至关重要,如果他们暗示您需要私下提供好处,您有多大的可能会这么做?” ,“假设上述情况发生在大湾区其他城市,与该客户的合作对您至关重要,如果他们暗示您需要私下提供好处,您有多大的可能会这么做?”A市采用了类似的题目:“假设您的工作需要和本地的客户进行合作,并且这个合作对您至关重要,如果他们暗示您需要私下提供好处,您有多大的可能会这么做?” ,“假设上述情况发生在香港,与该客户的合作对您至关重要,如果他们暗示您需要私下提供好处,您有多大的可能会这么做?” 对这两个题目的回答都是1-5 ∶5表示很有可能、4表示比较可能、3表示 一半半、 2表示不太可能、1表示完全不可能。表1和表2分别报告了香港与A市的描述统计结果。

对于香港市民来说,共有110人“很有可能”或“有可能”行贿来自于大湾区其他城市的客户;共有46人“很有可能”或“有可能”行贿本地的客户。从均值来看,当客户由香港本地变为大湾区时,香港市民的行贿意愿由1.34上升到1.63(t检验在0.001水平上显著)。对于A市市民来说,共有308人“很有可能”或“有可能”行贿香港的客户;而有431人“很有可能”或“有可能”行贿当地的客户。从均值来看,当客户由香港变为本地时,A市民众的行贿意愿由2.58上升到2.77(t检验在0.001水平上显著)。也就是说,不论是香港或者是A市市民,当提出非法佣金的客户由来自于香港变为内地的城市时,市民提供非法佣金的意愿显著上升了。

(二)自变量与控制变量的测量

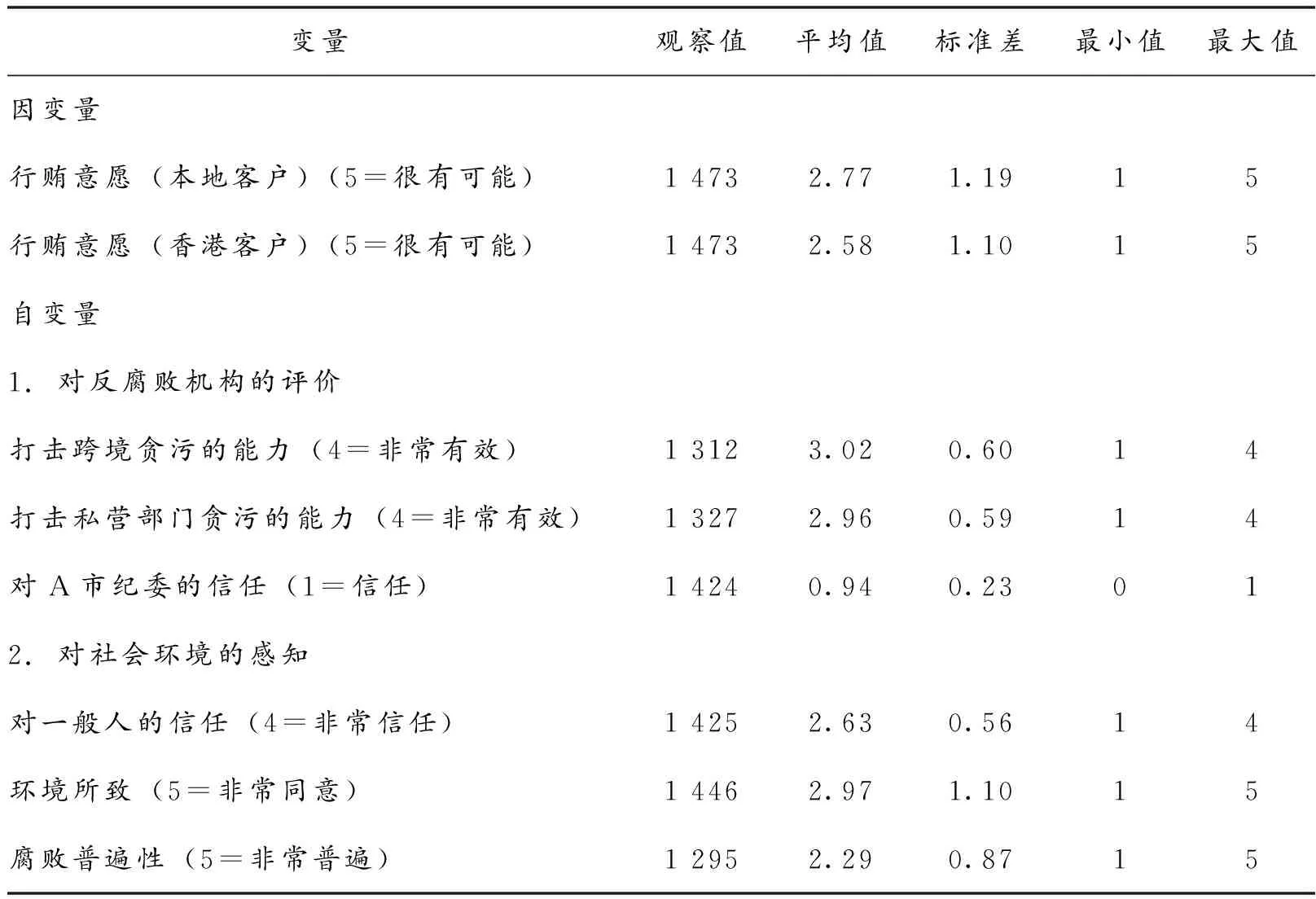

表1和表2分别报告了香港与大湾区A市民众问卷调查的描述统计结果。在两地的调查中,我们采用了同样的题目来测量受访者对反腐败机构能力的评价。我们关注的是民众面对来自本地或境外客户时的行贿意愿,因此反腐败机构打击私营部门腐败和打击跨境腐败这两项能力显得十分重要。因此,我们设计了两道题分别询问受访者对于反腐败机构这两方面能力的看法。在香港的问卷中,回答的选项为1-5,A市的选项为1-4,分值越高,代表民众越认为反腐败机构有较高能力。问卷也测量了民众对反腐败机构的信任程度,选项编码后为:信任(1)和不信任(0)。

在测量民众对社会环境的感知时,两地采用的问题是一样的,包括对一般人的信任程度、腐败多大程度上是社会环境所致、以及对腐败程度的感知。对于控制变量的测量,即市民举报意愿、性别和对社会公平的看法,两地采用了同样的问题与选项。考虑到年龄可能会是一个相对敏感的问题,我们在香港的问卷中采用了年龄段的回答选项。教育水平的选项设定也考虑到两地不同的教育制度安排。在就业状况上,两地采用了不同的问题以反映地区差异。

表1 香港的描述性分析

变量观察值平均值标准差最小值最大值因变量行贿意愿(大湾区其他城市客户)(5=很有可能)9791.631.1215行贿意愿(本地客户)(5=很有可能)9961.340.7815自变量1.对反腐败机构的评价打击跨境贪污的能力(5=非常有效)8192.621.3415打击私营部门贪污的能力(5=非常有效)8893.191.2015对廉政公署的信任(1=信任)9780.610.49012.对社会环境的感知对一般人的信任(5=非常信任)9183.241.1215环境所致(5=非常同意)9942.411.3915腐败普遍性(5=非常普遍)9502.571.0615

资料来源:作者自制。

表2 大湾区A市的描述性分析

资料来源:作者自制。

五、回归分析的研究发现

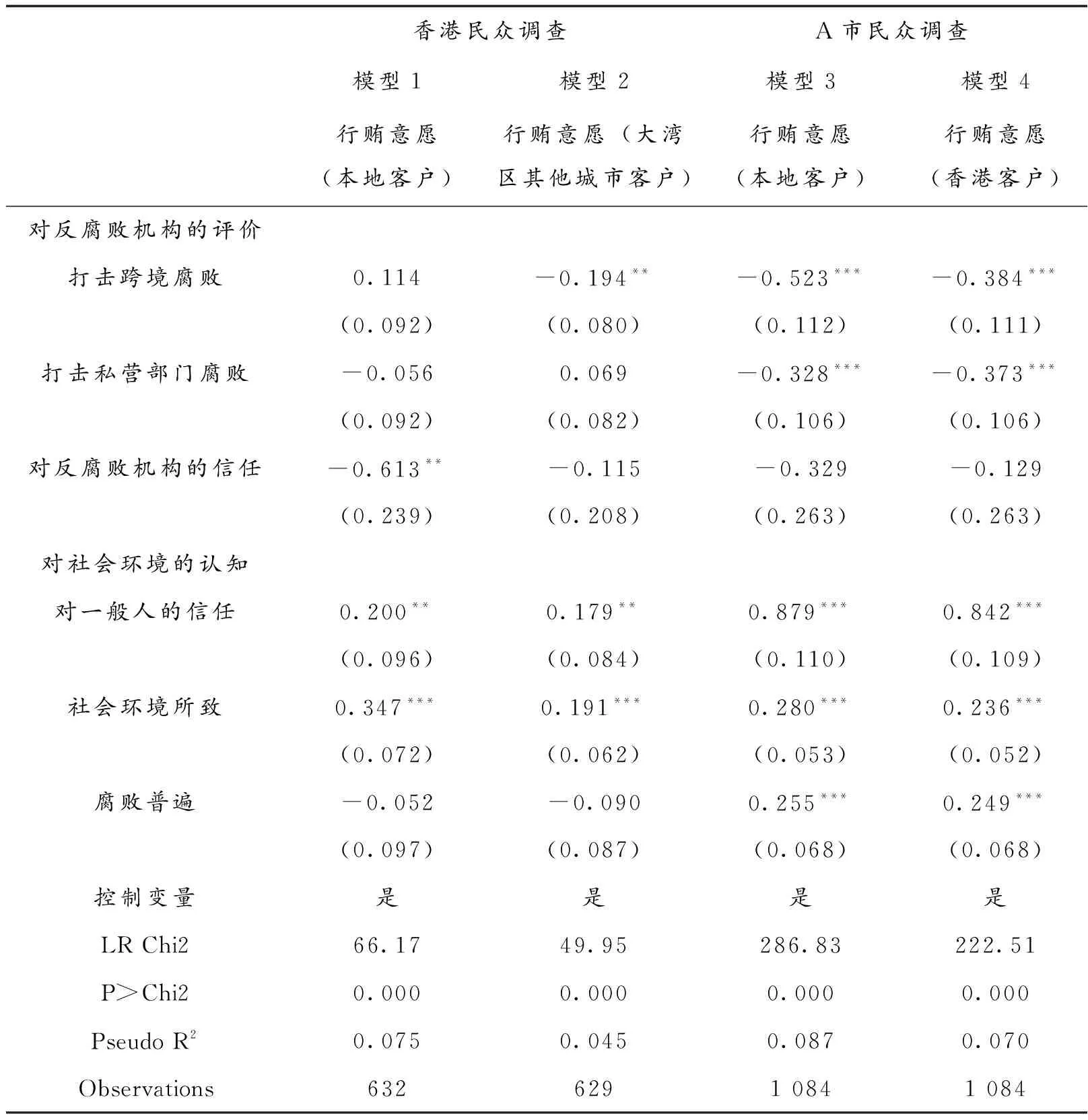

表3报告了回归分析的结果。模型1和2检验香港民众行贿意愿的结果。模型3和4检验A市的民众行贿意愿的结果。市民对反腐败机构的评价对他们的行贿意愿有着显著的影响。首先,反腐败机构打击跨境贪污的能力显著地降低了香港民众给大湾区客户行贿的意愿(模型2),也显著地降低了A市市民向香港客户行贿的意愿(模型4)。反腐败机构打击私营部门贪污的能力显著地降低了A市市民行贿本地客户的意愿(模型3)。在香港,虽然系数并没有通过显著性检验,但方向仍然与预期的方向吻合(模型1)。市民对反腐败机构的信任程度也发挥一定的作用。香港民众对廉政公署的信任显著地降低其对本地客户行贿的意愿(系数为-0.613,P<0.05)。A市民众对当地反腐败机构的信任也降低行贿本地客户的意愿,虽然系数并没有通过显著性检验。(2)由于回答普遍较为积极,我们尝试将原始数据合并为三个选项“不信任”“信任“和”非常信任”,再进行回归分析。得到的结果一样。

两地的结果均显示,社会环境对民众行贿的意愿有着非常显著的影响。民众越认为贪污是因社会环境所迫的话,行贿的意愿就显著增加,在4个模型均成立。民众越感知腐败普遍,行贿的意愿也就越高。这一判断在A市成立(模型3-4的系数分别为0.255***和0.249***)。值得注意的是,A市民众越认为当地的腐败普遍的话,就越可能行贿香港的客户。这反映出A市民众对当地腐败水平的认知会影响他们行贿境外客户的意愿。但这个关系在香港不显著。有意思的是,民众对一般人的信任程度越高,向客户提供非法佣金的可能性越高。这在A市和香港都同样成立。这可能反映出“关系”对行贿意愿的影响。一些研究指出,贿赂之所以发生,更多的是由于行贿者可以利用“人情”“个人关系”这些非正式的资源使得贿赂得以顺利进行,同时使得贿赂更为隐蔽;而不是贿赂的出现巩固了社会的非正式关系的影响力 (Li,2011)。这或许反映出民众理解的信任更多是基于个人关系的信任。

我们也发现一些控制变量对民众的行贿意愿有显著的影响。在香港,民众举报腐败的意愿与行贿意愿呈显著负相关关系。意外的是,受访者越认为社会有公平机会,提供非法佣金的意愿就越高。男性相对女性有更高的提供非法佣金的意愿,尤其是客户为大湾区其他城市时。年龄与提供非法佣金的意愿显著负相关。值得注意的是,未曾有工作经历的人表现出更高的行贿本地客户的意愿。在A市,市民举报意愿与行贿意愿呈负相关,尤其是在客户为本地时。与香港的调查不一样,A市的市民如果认为社会能够提供一个公平环境的话,提供非法佣金的意愿会降低。这符合我们的预期。随着年龄的增长,提供非法佣金的意愿稍微下降。与在政府部门或公营机构的民众相比,其他工作单位的受访者表现出更高的行贿意愿。与党员相比,民主党派和无党派人士有显著较高的行贿意愿。有户口的市民也表现出相对稍低的行贿意愿。

表3 香港民众与大湾区A市民众行贿不同客户的意愿分析(Ordered Logistic 回归)

注:由于香港受访者回答选项3-5的人数较少,香港调查的回归分析将3-5合并为3,再进行回归分析。香港与A市的分析都控制了民众举报的意愿、对社会公平的感知、性别、年龄、教育水平、就业状况(工作单位)。A市的分析还控制了受访者收入水平、政治面貌和户籍。括号内为系数的标准误。***P<0.01,**P<0.05,*P<0.1。

资料来源:作者自制。

六、讨论与结论

本文探讨了在粤港澳大湾区融合背景下香港与A市民众的行贿意愿的情况及其影响因素。研究发现当客户由本地变为境外时,民众行贿的意愿发生了明显的变化。这说明了大湾区的合作与融合可能会受到更多的跨境商业贿赂的挑战,这需要引起学界与政策制定者的警惕。民众对反腐败机构的能力和信誉的看法对行贿意愿有着重要的影响。人们越认为反腐败机构打击跨境腐败的能力强,向大湾区跨境客户行贿的意愿就会越低。这表明,当地反腐败机构的“内功”对于抑制跨境的贿赂行为有明显的积极影响。值得注意的是,虽然市民对反腐败机构的信任会降低行贿意愿(对香港市民行贿本地客户的意愿有显著的抑制作用),但实证结果并没有显示其作用如反腐败机构的能力那么强。这并不一定反映出市民对反腐败机构的信任不重要。从理论上讲,市民的信任可以促进民众对反腐败机构的支持,共同创建廉洁社会(Scott & Gong,2019)。但是如何将这种信任转化为民众的合作,可能并不是简单的线性关系。这还需要更多的研究,也许要将信任分解为更为具体的内容以及探讨他们可能存在的非线性的复杂关系。

其次,我们也发现社会环境会显著地影响行贿意愿。考虑到大湾区城市之间,尤其是内地城市与香港之间,存在着社会、经济、文化、法律等方面的差异,两地民众对其他地区营商环境的了解也许并不充分,因此在进行跨境合作时,可能会将自己对当地情况的理解与认知投射到与境外客户合作的情境中。比如说,根据媒体的报道,一些来自内地的父母为了让自己的子女在香港获得老师的照顾向老师赠送礼物,这在香港很可能会触犯法律(南方都市报,2014)。类似地,香港的民众亦可能因为不了解大湾区其他城市的相关法律法规或者误以为内地并没有相应规管而放松警惕。因此,在粤港澳大湾区合作与融合框架下,如何促进两地民众对境外城市的社会环境与制度环境的正确认识,就显得非常重要。

本文有重要的理论意义。现有的廉政研究一般关注的是特定社会环境下的腐败与反腐败话题,很少关注在不同的制度结构下跨境交往中出现的腐败现象。本文发现,当行贿的场景所预示的社会条件发生变化时,民众行贿的意愿也随之变化。这说明跨境行贿行为可能与本地行贿行为有着很大的差别。两地的回归分析发现反腐败机构的能力和社会环境是影响个体行贿意愿的重要变量。这凸显出粤港澳大湾区合作中可能出现的私营部门的行贿风险。建设粤港澳大湾区过程中的廉政治理是不同社会背景条件下的跨地区合作,对廉政建设具有开创性的意义,也为公共治理的现代化提供了一个非常独特的研究领域。在科技不断现代化、全球化持续发展的背景下,跨部门、跨地区、跨领域的协同治理越来越重要。例如,在气候变化、财政危机、教育、公共卫生、反恐等方面。越来越复杂的社会问题要求公共治理必须打破传统的相对狭窄的视角,积极引入政策融合与协调的视角与框架(Trein et al.,2020)。本文作为跨地区廉政治理研究的初步尝试,希望能够为地区之间的合作治理带来一些新的启示和更多的研究话题。

本文的发现也有一定的政策涵义。在粤港澳大湾区融合的背景下,随着机会和风险的增加,如何降低可能上升的行贿意愿?第一,两地的反腐败机构需要练好“内功”,增进打击腐败的能力与提升民众对自身的信任。香港廉政公署一直强调发展社区关系,希望通过加强与社区的沟通与交流,建立起民众对廉政公署的信任与支持。这个政策是成功的,也得到普遍认可。我们的研究显示,当客户为香港本地时,对廉政公署的信任的确降低了行贿意愿。但是,民众对廉政公署的信任并不能转化为民众在面对大湾区其他城市客户索贿时采取积极的行动。第二,加强城市之间的合作与沟通也非常重要。跨境的行贿涉及到两个城市间反腐败的合作与协调,而不仅仅是加强市民对对方城市的制度环境与社会环境的了解与感知。因此,在大湾区合作建设中,必须大力提升反腐败机构的能力及其信誉,加强他们之间在治理机制上的协调和信息方面的沟通。与此同时,提升市民对国情的认识和对不同地区社会环境的了解,也是必须的。

本文有一定的局限性。我们只考虑了受访者所在地制度和社会因素对受访者行贿意愿的影响。对对方城市的廉政治理水平和社会环境可能也会显著地影响到受访者行贿的意愿。进一步讲,两地反腐败机构合作打击跨境腐败的能力也会影响到民众行贿的意愿。希望将来的研究能够对这些假设进行实证检验。在调查方法上,香港与大湾区A市采用了不同的数据收集方法,对于两地的数据进行比较推论时仍然需要保持谨慎。即使如此,本文是对不同的廉政治理结构与反腐败机制背景下如何进行廉政治理的初步探讨,为将来更深入的研究提供了初步的理论和经验数据。