论上古时代的骆越与西瓯之关系

——骆越文化研究系列之十五

谢崇安

(广西民族大学,广西南宁530006)

关于上古时代的骆越与西瓯两个越人族群酋邦方国的关系,前人的研究一直是有争议的,主要有两种意见:一种意见认为骆越与西瓯是不同的族群酋邦方国[1];另一种意见认为,骆越与西瓯实为同一越人族群方国,两者异名同实,这是古文献记载造成的歧异[2]。

根据史载和考古的最新发现,又有学者对西瓯与骆越之关系再作研究[3]。然而,前人研究尽管不乏真知灼见,但仍然存在明显的不足,许多问题的研究也有待深化。例如过去的研究基本上都忽略了对各地区陶器文化遗存的比较研究,也没有对越南北部有关骆越的考古发现作出过综合性的分析。在此,笔者试从扩大研究对象和视野的角度对古骆越与西瓯的关系问题再作探讨。

一、史籍中所见骆越与西瓯之关系

《逸周书·王会解》(卷七)载,西周初期“成周(洛阳)之会”,南方来朝贡者有“路(越)人大竹,长沙鳖……扬蛮之翟,仓吾翡翠……”。“路”同“雒”“骆”,此皆音近之古文,可通假例很多,故“路(越)人大竹”可以视为汉籍中有关南方交趾地区雒(骆)越人与商周王朝交往的最早记载。

《逸周书·王会解》(卷七)又载,“成周(洛阳)之会”的朝贡者:“东越海蛤,欧人蝉蛇”。同书又引《商书·伊尹朝献》云:“伊尹受(汤)命,於是为四方令曰:臣请正东:符娄、仇州、伊虑、沤深、十蛮、越沤,剪发文身,请令以鱼皮之鞞,乌鰂之酱,鲛鼥利剑为献。正南:瓯邓、桂国、损子、产里、百濮、九菌,请令以珠玑、玳瑁、象齿、文犀、翠羽、菌鹤、短狗为献。”

《逸周书》记载所指的正南之酋邦方国族群,当包括商周时期岭南地区越人的族名,如“九菌”,可与同书记载的“路(越)人大竹”、《吕氏春秋·本味篇》所载的“越骆(骆越)之菌”对应,朝贡交易品也相似,大多为环北部湾地区的特产。由此可见,骆越有很多部众,应当是广大的部落联盟,故称“九菌”。

《逸周书·王会解》记载,商周王朝的正南方还有“瓯邓、桂国”,这无疑和西瓯、骆越诸酋邦方国有关,都应地处岭南的两广地区和越南北部一带。又记有“仓吾翡翠”,仓吾即秦汉之桂东苍梧郡,可与《淮南子·人间训》所载之“西瓯”史事对应。《山海经·海内南经》中“桂林八树,在番隅(今广州)东(西)”的记载,也与“桂国”是有对应关系的。秦王朝征服岭南桂东地区,首置三郡之一的桂林郡(西汉朝改称郁林郡),就是因两广地区盛产肉桂树而得名[4]。

从极有限的史籍记载中,还无法弄清先秦时期的骆越与西瓯有多少交往,但可以肯定,骆越要到中原王朝交通则必经西瓯地。三国吴天纪二年(278 年),分汉朝之九真郡南部另置九德郡,其郡下四县有越常县(今越南河静西北),即越裳县。汉代的九真郡即为骆越人世居地(见《后汉书·马援传》等)。先秦之《竹书纪年》(卷七)记载:周成王十年,“越裳氏来朝”。徐《笺》:《尚书大传》云“周成王时,越裳氏重九译而贡白雉”;《水经注》之《交州外域记》曰:“九德县属九真郡,与日南(郡)接,周越裳氏之夷国。”因此,古今很多学者,如蒙文通、谭其骧等人,都认为“越裳氏”故地在今越南河静附近[5]。先秦时期,西瓯、骆越等岭南越人酋邦方国与北方中原王朝进行交流或纳贡的物品,都是泛北部湾地区的特产,这可证明骆越与西瓯也有密切的经贸交往。

确切地说,骆越与西瓯的酋邦方国族名,是见于战国晚期至西汉前期。如“骆越”首见于《吕氏春秋·本味篇》和《汉书·贾捐之传》[6],此后,骆越的称谓也没有什么歧义(见于《后汉书·马援传》等)。

“西瓯”则首见于《淮南子·人间训》。古籍为何将桂东地区的越人称为“西瓯”?笔者认为,岭南的西瓯与闽越的东瓯(即东越)也应当是有关系的,两地越人先秦时期以来的密切交往融合就从未中断。如《史记·越世家》载:“楚威王(前339-前330 年)兴兵……大败越(国),杀(越)王无疆。”此后东方越国的子孙即南向各地逃离,分裂为若干方国,以至“滨于江南海上”,不得不“服朝于楚”。

史载表明,“百越”中的越瓯人又分东瓯和西瓯,东南沿海区的东瓯越人在汉代即为福建地区的闽越人[7]。 西瓯当与东瓯有别,其地望与南越、骆越相邻,如《史记·南越列传》载,以今广州地区为中心的南越国“其东:闽越千人众号称王,其西:瓯、骆裸国,亦称王”,又云“瓯、骆相攻,南越动摇”。从地缘关系来说,此越人之“西瓯”当与《逸周书·王会解》所载之“正南:瓯邓、桂国”有关。学者多认为秦朝之桂林郡(汉之郁林郡)即为西瓯越人故地,发现于桂东北的平乐银山岭战国晚期墓葬群,很可能就是西瓯越人墓地[8]。

从《史记》的记载来看,秦朝以前的岭南越人酋邦方国或者是部落联盟,彼此之间的关系应当是既有斗争兼并又有相互联盟。但是到了秦—南越国时期,这种格局有了很大的改变,如《汉书·高帝纪》载,汉高祖十一年(前196 年)五月,“诏曰:‘粤人之俗,好相攻击,前时秦徙中县之民南方三郡,使与百粤杂处。会天下诛秦,南海尉它(佗)居南方长治之,甚有文理,中县人以故不耗减,粤人相攻击之俗益止,俱赖其力。今立(赵)它为南粤王。’使陆贾即授玺绶。它稽首称臣”。

也就是说,南越国在继承了秦王朝统一岭南的疆域和政治遗产之后,采取“和辑百越”的政策,赵氏南越国便开创了近百年的岭南稳定发展的新格局。在这多元一体国家形成发展的过程中,骆越与西瓯都纳入了统一国家的行政区划。毫无疑问,当时赵佗南越国击并之秦朝桂林郡、象郡,当包括秦朝之前的岭南西瓯、骆越故地,尤其是南越国攻占骆越地(秦朝象郡)的过程,在《水经·叶榆水》引《交州外域记》有较清楚的记载。

《史记·南越列传》又载:“秦已破灭,(赵)佗即击并桂林、象郡,自立为南越武王。……佗因此以兵威边,财物赂遗闽越、西瓯、骆,役属焉,东西万余里。乃乘黄屋左纛,称制,与中国侔。”当时赵佗南越国击并了秦桂林、象郡,此后二郡是由南越国桂林监长官统属或羁縻管辖,从此便有“瓯骆”之连称。如《史记·建元以来侯者年表》载:“湘成侯居翁,以南越桂林监闻汉兵破番禺,谕瓯骆兵四十余万降,侯。元鼎六年五月壬申,侯监居翁元年。”(《索隐》:监,官也;居,姓;翁,字)又,“下鄜侯黄同,元封元年,以故瓯骆左将斩西于王功侯”。“西于王”为南越国赐封之骆越诸侯王,其领地在汉交趾郡郡治西于县(今越南河内北部),广西合浦望牛岭西汉晚期一号墓,曾出有“九真府”(九真郡治胥浦县,在今越南清化)陶提桶、带“西于”铭文铜鐎壶,这反映秦汉以来,骆越与西瓯、南越地区的经贸交往是很密切的。汉武帝讨伐南越国时,左将黄同斩西于王投降西汉王朝,“左将”是南越国派驻诸侯王国的属官,表明南越国也派遣官员去监视赐封的骆越诸侯王。西于王的左将黄同是何许人也,于史无征。但《史记·南越列传》说的:“瓯、骆相攻、南越动摇”,很可能就是指左将黄同斩西于王的事件,即“瓯、骆相攻”直接动摇了南越国的后援及其对广大岭南地区的统治。

随着汉武帝对岭南地区的重新统一,并在南越国故地重新设置中央集权的郡县制度和羁縻制度管辖,骆越与西瓯的地域界限已经完全消失,在汉越进一步融合的历程中,只有僻远地区的族群文化才能够保存并延续发展下去。

二、考古发现中所见骆越与西瓯之关系

考古学的观点认为,最能代表族群共同体的文化特征,就是陶器,因为它使用时间短暂,变化大,因而是判断文化遗存的性质、族属、年代和纵横关系的最好的指示器。学者一般认为:先秦至南越国时期的骆越集团主要是分布于广西红水河以南到越南北部,以及海南岛一带,西瓯集团主要是分布于桂东地区,桂东南与粤西南一带则是南越、西瓯与骆越的交错杂居区。如果我们将上述地区考古发现的先秦至南越国时期的陶器遗存进行比较,就发现这些地区的考古学文化是有着明显的区别。

(一)骆越与西瓯的陶器遗存比较

1.西周至春秋时期。

这一阶段,可以桂东贺州马东村发现的两座周代墓葬为例[9]。两墓出土器物较丰富,出土的青铜器可分两种类型,一类属殷周式青铜器,另一类属地方越式青铜器,因而两墓可以判断为西瓯地区先民的文化遗存。与墓葬有共存关系的是一批几何印纹陶片,因遗址遭到破坏,不见完整器形,这些印纹陶为泥质硬陶,火候较高,纹饰主要是夔纹和云雷纹,与相邻的广东省北部山地和东部地区的几何印纹陶作风一致。这些以夔纹、雷纹为主的几何印纹陶(图一)的年代,据广东学者考证,相当于西周至春秋时期。

越式几何印纹陶,考古俗称“夔纹陶”,是起源于广东南越地区,向西传播到广西东部,如在广西全州安和、灌阳仁江村及新街乡、恭城同乐村、富川富阳镇、贺州沙田镇、北流新圩镇、防城港江山乡等地都有发现,以贺州地区的分布最为密集[10]。

图一 广东深圳大梅沙遗址的“夔纹陶”

从“夔纹陶”的分布来看,表明先秦时期,西瓯地区受到广东南越文化的影响较大。属于骆越地区的桂西南、越南北部则不见“夔纹陶”。

尽管目前的考古发现资料有限,不过,从陶器的总体风貌来说,骆越与西瓯地区出土的陶器还是反映出不同的文化区系和地方类型。由于西瓯地近湘、粤两省,从新石器晚期至商周时期,陶器的风貌就受到两地区先秦文化的影响[11]。与之相对,骆越地区邻近云南,先秦至南越国时期则受到了滇文化较大的影响。

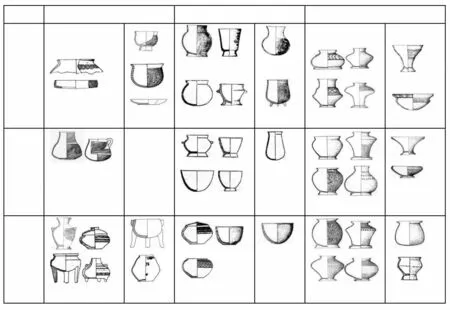

图表一 广西、越南上古陶器比较示意图表

例如,桂西南岩洞葬出土的骆越陶器,与西瓯地区出土的陶器就体现了不同的地方风格。桂中宜州六桥、鹞鹰山岩洞葬出土的连续曲折纹陶罐、圈足器(图表一,上),就不见于同时期的桂西南武鸣马头的西周至春秋的墓葬,后者的深腹罐、敞口束领鼓腹圜底釜也不见于桂中和桂东地区。越南北部的铜荳文化——扪丘文化(“前东山文化”),其陶器组合则更具地方特点,如突肩深腹圈足罐等陶器(图表一,上)[12],都不见于桂中和桂东地区。

应当说,目前考古发现的可供断代分期的各地陶器资料仍然太少,因此我们只能判断,在骆越和西瓯如此广大的地域,各地的陶器遗存之间的区别是主要的,这同时意味着,不论是骆越还是西瓯,这些地区的考古学文化所代表的族群共同体,都不是单纯的族群。

2.战国—南越国时期(西汉前期)。

这一阶段,西瓯与骆越地区的文化差异仍然是明显的。例如,年代属于战国晚期的贺州龙中岩洞葬出土的原始瓷擂钵、陶罐(图表一,下)[13],桂东平乐银山岭战国晚期墓葬出土的三足鼎、三足壶、鋬耳罐[14],岑溪花果山战国晚期墓出土的瓮、罐、瓿等几何印纹硬陶器(图表一,下),都不见于桂西南骆越地区。因此,蒋廷瑜先生推断这些陶器群,应当是西瓯人的文化遗存[15]。

笔者则认为,这些文化现象可以说明,桂东南地区长期以来都是骆越与西瓯、南越诸酋邦方国的越人交汇、融合最为频繁的地区。从先秦青铜器出土情况来看,如粤西南的罗定背夫山战国墓出土的王字纹人首柱形器、刮刀、斜线纹锯齿铜镰、铜钲、环首铜削等青铜器[16],也分见于桂东平乐银山岭、象州下槽村、越南海防越溪(图表二,18)诸遗址。粤西肇庆松山的战国晚期墓也出土有骆越式的青铜提桶。这都充分说明了岭南各地越人的交流融合在战国晚期表现得十分频繁。

与此相对,属于骆越地区的桂西南武鸣独山岩洞葬(战国晚期)等遗址出土的圜底陶钵[13],越南北部红河、马江流域东山文化(骆越文化)遗址出土的陶器群(图表一,中、下),也仍然与西瓯、南越地区出土的陶器群有明显的区别。骆越与西瓯、南越,与其说是族群概念,还不如说它们是地域概念。因为,作为族群文化共同体的标志,在岭南这一广大的地区,初步显示出的陶器区系和地方类型已经存在,这就意味着不同陶系所代表的族群具有多样性,也不是骆越或西瓯这两个概念所能涵盖的,但因目前考古发现的不足,这一区系、地方类型与族属的细化研究工作只能作为学者今后努力的方向。

(二)骆越与西瓯的青铜器遗存比较

1.西周至春秋时期。

岭南地区进入青铜时代的时间大约是在商代晚期,而且是受到了中原商周王朝青铜文化的强烈影响。迄今为止,在广东、广西和越南北部都发现了殷周式的青铜礼兵器,表明中原青铜文化是从五岭通道经过西瓯和南越地区传播到骆越地区的。

例如,广西兴安出土的带铭文的“天父乙”卣、武鸣马头元龙坡出土的铜卣(图表二,1-2),两者形制相似,还有马头勉岭出土的“天”卣,三者都与湖南宁乡等地出土的殷周青铜礼器如出一辙。武鸣马头出土的长胡三穿铜戈、穿孔直内三角援铜戈、越南北部出土的穿孔直内三角援铜戈(图表二,47-49),都是典型的殷周式青铜兵器[17]。到了两周时代,中原式青铜器在西瓯、南越和骆越地区仍然有不少发现(图表二,50-56)。

在受到大陆中原商周青铜文明影响的同时,岭南越人也在发展自身的地方青铜文化,尤其是在西周中晚期到春秋时期,各地的青铜文化都逐渐形成了自身的特色。

例如,西周中晚期至春秋晚期,桂西武鸣马头和田东祥周各地发现的青铜文化墓葬遗址,出土的青铜器已经显示出骆越青铜文化的基本组合。这一地区的出土特色器物,有三角援短剑、不对称形铜钺、万家坝型铜鼓(图表二,21-24、11)等。越南北部“前东山文化—东山文化早期”遗址出土的特色器物则有万家坝型铜鼓、不对称形铜钺(图表二,31)、铜镰、铜刷等。

图表二 骆越与西瓯地区出土青铜器比较示意图

与此相对,属于西瓯的桂东地区,出土的特色器物有云雷纹铜牛角、云雷纹带骹铜矛、人面纹短剑(图表二,25-27)、铜镈、不对称形铜钺、双兽耳铜罍等。

时代最早的万家坝型铜鼓,是春秋中晚期起源于云南楚雄万家坝地区,早期铜鼓向东传播只见于桂西南和越南北部的骆越地区,不见于西瓯地区。这说明,骆越地方的族群更多的是受到了滇文化的影响,红河等多条东西向的河流,是滇人与骆越人密切交往的主要渠道。与此相对,西瓯地近中原内陆和南越地区,受到岭北中原文化和南越文化的影响则更为直接,西瓯越人制作的地方性青铜器和陶器,喜用殷周式云雷纹作装饰就是明证。

2.战国—南越国时期(西汉前期)。

战国—南越国时期,由于内陆中原王朝的铁器文化向南传播较为滞后,岭南的越人青铜文化仍然在不断发展,也保持了鲜明的地方特色。

例如,桂西南骆越地区出土有一字格曲刃短剑、弓形格短剑、带托剑、不对称铜钺、石寨山型铜鼓、羊角钮钟等(图表二,下)。越南北部东山文化(骆越南系)的特色器物有小口深腹圈足瓶、铜盅、铜提桶、一字格曲刃短剑、洋葱首一字格短剑、卷格短剑、各式不对称形铜钺、柳叶形铜矛,还出现了不少早期东山系铜鼓(亦称黑格尔I 型或石寨山型铜鼓)、羊角钮钟(图表二,下)等。

属西瓯地区的桂东北,出土的青铜器有各式不对称形铜钺、双肩铜钺、釜形(南越式)鼎、盆形鼎、兽首(或人首)柱形器、铜刮刀(图表二,下)等。

通过桂东西瓯地区、桂南与越南北部骆越地区的出土青铜文化遗物的比较,可以确认,两者的文化差别是明显的。首先,早期的万家坝型、石寨型铜鼓(图表二,11-14)较多出现是在春秋晚期——南越国时期(西汉前期)的骆越地区,广西贺州龙中出土的一面战国晚期的石寨型铜鼓仅为孤例,这说明西汉中期以后衍生并扩散到桂东西瓯地区的北流型、灵山型、冷水冲型粤系铜鼓,包括越南的东山文化晚期铜鼓,都是起源于骆越地区,西瓯地区并不是铜鼓的发源地。而且,骆越铜鼓的祖型又是起源于滇系铜鼓。

从器物图表示意可见,骆越与西瓯的文化差异是多方面的。如两地都盛产各式青铜钺(图表二,43-46),但它们的形制差异较为明显,越南东山文化(骆越文化)的一些靴形铜钺就不见于西瓯地区,西瓯地区的双肩偏刃铜钺也不见于骆越地区,而且两地的铜短剑也是别具特色(图表二,下)。

三、考古发现中所见骆越与西瓯之文化共性

《汉书·地理志》颜师古注引(汉)臣瓒曰:“自交趾至会稽七八千里,百越杂处,各有种姓,不尽少康之后也。”此载表明,百越系统的族群可谓错综复杂,但这些族群同属于越人,也意味彼此之间或多或少都存在着源流和文化关系,从考古发现来说也的确如此。

《逸周书·王会解》(卷七)又载,西周初期“成周(洛阳)之会”,有许多南方来朝贡的越人部族,并说:“自古之政,南人至,众皆北向。”现今,考古工作者在桂东北的兴安、灌阳,桂中的忻城大塘、武宣,桂南的宾阳、北流、武鸣马头、横县那桑等地,都发现了殷周式青铜卣、编钟等礼乐器,在越南北部发现了殷周式直内三角援铜戈、玉石牙璋。这一方面表明,骆越地区的上古越人是经过西瓯等地区北上与内陆中原王朝交往,另一方面也说明,商周青铜文明是通过西瓯等地区传播到骆越地区,上古史籍的记载实有所本。

又如,从骆越、西瓯两地出土陶器的共性来看,战国时期的西瓯与骆越地区的越人有了更明显的交流融合迹象。桂西南武鸣马头安等秧战国墓出土的几何印纹陶器,有米字格纹、水波纹、方格纹的各式陶罐,还有带盖瓿、平底深腹杯等[18],都与桂东平乐银山岭战国墓的同类器相似[14]。这种文化共性表明,秦——南越国时期的“瓯骆”区域联合体在战国晚期已经基本形成。

从青铜器的发现来说,骆越文化与西瓯文化存在的共性也能说明许多重要问题。例如,两地都互见殷周式青铜器和越式青铜器,这反映出岭南与越南北部地区的青铜文明是夏商周王朝青铜文明的次生形态,西瓯与骆越都是中原文化传播的先后受益者。同时也反映出西瓯与骆越的交往是持续不断的,最后都汇入了汉越融合的潮流,成为多民族统一国家形成发展的重要组成部分。

又如,在春秋至战国时期,铜刮刀、带穿柳叶形铜剑、东周式铜剑和铜戈、“王”字纹铜器、铜钲等,都互见于两地的青铜文化遗存。桂北的荔浦铜罍与桂南的陆川铜罍的形制纹饰也很相似,两者都具有模仿西周中晚期中原铜罍的特征。因此,有学者将两器的时代都定为春秋早期。再如,桂北的灵川富足村战国中期岩洞葬出土的“王”字纹铜器、东周式铜剑、铜戈等东周式兵器,也分见于桂南的武鸣马头安等秧、独山、岑溪花果山、越南北部的海防越溪、清化东山等文化遗存。这不但说明,骆越与西瓯一直有着密切的交流与融合关系,而且,西瓯也是内地中原文化传播到骆越地区的重要中转站。

四、余论

商周以来,岭南地区的广西和越南北部,都出现了源自古越人的西瓯与骆越酋邦方国,两者都与北方中原的商周王朝有过接触交往。与此同时,中原王朝的青铜文明也从岭北古道经西瓯地区传播到骆越地区,从而促进了两个越人方国青铜文化的起源和发展。作为商周青铜文明的次生形态,骆越与西瓯在吸收中原王朝文明和周边方国文明的同时,也在努力发展自身的社会和族群文化。大约在战国晚期,骆越与西瓯尽管是“服朝于楚”,但力量也壮大到强楚不敢忽视的地步。如《史记·樗里子甘茂列传》载,战国后期,楚大臣范蜎对楚怀王(前328-前299 年)曰:“越国乱,故楚南塞厉门而郡江东。计王之功所以能如此者,越国乱而楚治也。今王知用诸越而忘用诸秦,臣以王为巨过矣!”

何谓“厉门”?《集解》徐广曰“一作‘濑湖’”;《正义》刘伯庄云:“厉门,度岭南之要路。”由此可知,岭南越人社会在战国中晚期时已形成为楚国南方的若干个酋邦方国,而且说“越国乱而楚治也……”,言下之意就是岭南诸越人方国的强大对楚国不利,诸越方国相攻内乱,楚国才能安稳占有长江下游的江南之地。

最能说明问题的还是西汉初《淮南子·人间训》的记载,其云:“(秦)又利越(人)之犀角象齿、翡翠珠玑,乃使尉屠睢发卒五十万为五军,一军塞镡城之岭(注:镡城在武陵西南,接郁林);一军守九嶷之塞(注:九嶷在零陵);一军处番禺之都(注:番禺南海);一军守南野之界(注:南野在豫章);一军结余干之水(注:余干在豫章)。三年不解甲弛弩,使监禄无以转饷,又以卒凿渠(广西兴安灵渠)而通粮道。以与越人战,杀西瓯君译吁宋。而越人皆入丛薄中与禽兽处,莫肯为秦虏,相置桀骏以为将,而夜攻秦人,大破之,杀(秦)尉屠睢,伏尸流血数十万,(秦)乃发谪戍以备之。”从《人间训》这一记载可推论,秦朝军队为了从五岭以北展开南向对越人诸方国的进攻和相互策应,是分兵五路进击,其中“一军塞镡城之岭”是针对湘黔桂以南地区的越人,而“一军守九嶷之塞”则是针对湘桂边区以南的越人。文中记述的西瓯越人十分强悍,曾迫使秦军血战多年,并在广西兴安开凿“灵渠”作为沟通漓水和湘水的交通运输线,不断从内地转运军粮和增派援军、后勤人员,最终才取得了征服西瓯诸越人的胜利,并在当地设置了“桂林郡”“象郡”实施管辖。《人间训》虽然没有明确提到骆越,但笔者已经在上述中论证了秦王朝设置的象郡即为骆越的故地,桂林郡即为西瓯的故地。秦置二郡,表明西瓯与骆越已经纳入了统一国家的行政区划。

前述,笔者从极有限的史籍记载和当代考古发现论证了骆越与西瓯的关系,表明这两个岭南的酋邦方国,是不同地域的族群文化共同体,两者在文化上均表现出不同的地域色彩。两者应当是在商末周初就与中原王朝有了交往,商周青铜文明向岭南传播,一直都是经西瓯地区再传播到骆越地区,骆越人要与内陆中原王朝交往,也必经西瓯地区,这就决定两者必然有着交流融合的关系,反映在物质文化上,就是彼此既有区别又有共性,当然,两者也必定存在过兼并斗争,但交流融合是为主流。

两相比较,西瓯文化受到内地中原文化和南越文化的影响更深刻,骆越文化则受到了云南滇文化的更大影响。这种情况到了秦汉之际有了明显的改观,秦王朝虽然统一了岭南地区,但为时不长,继秦朝而起的赵氏南越国乘中原大乱又击并了桂林郡和象郡,从而形成了横跨东西数千里的南方方国。南越国的地方行政区划史料虽然缺载,但显然西汉朝的岭南各郡县的行政区划大多是继承秦—南越国的区划而来,如《汉书·西南夷两粤传》载,南越国“苍梧王赵光与粤(越)王同姓,闻汉兵至,降……粤桂林监居翁谕告瓯骆四十余万口降……戈船、下濑将军兵及(越人)驰义侯所发夜郎兵未下,南粤已平。遂以其地为儋耳、珠崖、南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南九郡”。

上载其中之“苍梧”,《逸周书·王会解》载有“仓吾翡翠”,战国《里耶秦简》记载“苍梧”为楚郡,地望在今湘桂边区[19]。郡名其后为秦汉朝所袭用,地域有所南移,《汉书》说南越国有“苍梧秦王”,这说明至少在南越国之时也有苍梧郡行政区的设置。广西贵县罗泊湾南越国墓出土有带“蕃(番禺)”“布(布山)”等地名的器物,这也分别是西汉南海郡、郁林郡的首县县名。在越南马江流域下游的清化,也出土过带“田”字格的南越国“胥浦侯印”,据《汉书·地理志》记载,胥浦县是西汉九真郡的首县(郡治),这也可以证明西汉王朝所设置的岭南郡县,其基础是来源于南越国的行政区划,只是有所损益。此外,《汉书·两粤传》等史料记载均表明,在秦朝——南越国治下,西瓯、骆越已经融为一体。中原文化仍然是通过南越和西瓯地区,不断传播到骆越地区。因西瓯、骆越先秦以来关系密切,故汉扬雄《方言》卷一“西瓯”条晋郭璞注才说:“西瓯,骆越之别种也。”从考古发现来说,西汉至东汉,两广和越南北部的汉墓趋同性已经成为主流,这都是岭南各地越人文化与汉文化融合,并最终向多民族统一国家迈进的结果。