病毒击倒“花花公子”?

荣智慧

2020年春天,新冠病毒肺炎造成的重大文化影响正在显现。全球最大的成人网站PornHub访问量激增,3月25日宣布免费时流量增加了24.4%,也就是说,比往常多了3000万的访问人次。

同一时期,《花花公子》CEO本·科恩宣布,2020年春季刊将是最后一期纸质刊物,这本拥有67年历史的老牌情色杂志,今后会把电子杂志的更新作为工作重点。

其實,《花花公子》的衰落与PornHub的强大,与其理解成“新媒介已成潮流、纸媒走入黄昏”,毋宁说是精英式的享乐文化已经风光不再—《花花公子》早早就把杂志内容全盘电子化,也没能迎来点击量的爆发。更深层的原因是,新时代的美国男性读者,对欲望的理解是速食的、廉价的,那不仅和生活方式无关,更和艺术品位无关。

“性书大亨”

加利福尼亚州得风气之先。在20世纪40年代,美国军方将数以百万计的资金注入了西海岸的飞机制造厂、其他科技产业,不出10年,加州就迎来了“大繁荣”。富裕的人们穿着休闲,外表整洁,重视健康,有种及时行乐的人生态度,这种“加州范儿”一度成为美国风格的代表,在境内也被竞相模仿。

芝加哥的《时尚先生》是当时美国最“伤风败俗”的男性读物,里面有菲茨杰拉德和海明威等作家写的浪漫冒险小说,老爷车的图片,讽刺意味浓厚的漫画,风景名胜的游记,以及不着寸缕的美女彩照。销量不错,但麻烦也不断。邮政部长弗兰克·沃克是一名天主教徒兼民主党全国委员会主席,他对《时尚先生》提起诉讼,理由是“传播淫秽”,官司从1942年一直打到1946年。

在经济和政治方面一直以反叛姿态出现的美国,却在道德风气上严守英国维多利亚时期的法律直到20世纪50年代:只要不适合儿童的,就属“淫秽”之列。1868年的英格兰定义了第一例“淫秽罪”,控诉一本小册子里有神父听了女性忏悔而难以自持的情节。而且,19世纪中期的爱尔兰大移民为芝加哥输入了狂热的天主教派,关于性约束和正统教义的价值,越来越多地体现在城市的政治、社会等多个方面。邮政审查者、教会领袖、反堕落协会等组织神出鬼没,随时准备把放浪形骸的家伙送上法庭。

可是时代已经天翻地覆。在第二次世界大战之后,一大批美国老兵因《退伍军人权利法》而接受了高等教育,他们的阅读水平、阅读口味比起父辈显著提高。一大批离开家乡、投入工厂制造军需品的女性,脱离了保守乏味的家庭,得以在异乡自由选择工作和爱情。同时,战后取消了纸张配额,杂志完全可以为文化更高、基础更大的读者,提供更加充分的内容。

1943年,制片人霍华德·休斯的电影《不法之徒》禁映成了一个标志性事件。反对者认为影片违背了“衣着暴露”的禁令,但经过休斯的不断抗议,影片终于在1946年上映。那些由《海斯法典》限定的紧绷的道德底线,开始像沙滩上的积木一样崩塌下来。

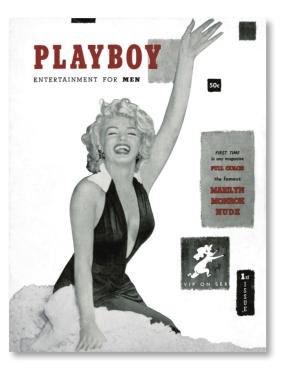

1953年,避孕药的关键成分诺乙雄龙(norethandrolone)合成。同一年,27岁的休·海夫纳用600美元制作的第一本《花花公子》杂志也正式面世,封面是他从日历厂买到的玛丽莲·梦露的照片。海夫纳有一句话极其出名:文明社会有三大发明—火,汽车,《花花公子》。

天主教以禁欲为美德,婚姻的目的只是为了传播信仰,这样的价值观念与街对面的《花花公子》,相距的绝不只是这一点物理距离。

营销员海夫纳曾希望每个月涨5美元的薪水,被《时尚先生》无情拒绝。两年后,海夫纳终于决心做自己的杂志,强调“享乐”,要让聪明、时髦、开跑车、躺在真皮沙发看书、住着装修精致的单身公寓、饮酒作乐的年轻男性找到最舒服的幻梦,而他自己,就是一个幻想制造商。因此,杂志上的广告甚至不能出现宣传治疗男性谢顶、肥胖、虚弱的广告。

《花花公子》杂志社的四层小楼矗立在芝加哥圣名主教座堂对面。教堂每天响起三次祈祷钟声,提醒信众,童女玛利亚通过无性的奇迹成为救世主的母亲。天主教以禁欲为美德,婚姻的目的只是为了传播信仰,这样的价值观念与街对面的《花花公子》,相距的绝不只是这一点物理距离。

而且,因为出不起稿费,《花花公子》一开始只能摘发公版书里的情节,比如薄伽丘《十日谈》里的小故事,更惹得红衣主教勃然大怒。海夫纳是乐观的,因为没有伟大的罪人,伟大的教堂也无从建成。不到十年,“花花公子”巨大的兔子标志就会高悬在芝加哥最雄伟的摩天楼楼顶,居高临下地照耀在圣名主教座堂的金色十字架上。

激进年代

心灵上的火山爆发绝不是突发事件,它常常潜伏地下多年,沿着地脉原有的裂缝喷薄而出。在20世纪60年代的性解放潮流之前,社会风气已经超出后人的想象。

1959年,一些带有裸露镜头的电影在法庭大获全胜。“淫秽作品法”的条款放宽,“淫秽作品”的创作者也习惯于在法庭上高谈阔论美国的伪善,并引用第一修正案为作品的言论自由辩护。整个美国的中产阶级已经对电影和杂志中的裸体见怪不怪。这是《花花公子》创刊的第七年,正在不遗余力地推广法国的比基尼文化,四分之一的读者来自大学校园。芝加哥的反色情小队逮捕了55个报纸小贩,指控他们卖色情杂志,五女七男的陪审团投票认定被告无罪,法官当场犯了心脏病,被立即送往医院。

60年代充满了狂飙突进的味道,政治革命和感官革命一起到来,从此,政府和教会几乎完全失去了控制人们身体和思想的力量。

1965年,伯克利有一场缩写为FUCK(Freedem Under Clark Kerr)运动,意为克拉克·克尔(Clark Kerr)之下的自由。克拉克·克尔是美国教育改革家、劳动和工业关系经济学家,曾是加利福尼亚大学第12届校长。同期,南方有公民权利运动,华盛顿爆发了一系列反战示威游行。

1967年的一份报告里说,美国有600万女性使用避孕药,其中大部分是天主教徒。男性则公然拒绝政府的征兵,不愿意拿自己的血肉之躯去越南冒险。社会上流传着总统肯尼迪和20多个好莱坞女明星的绯闻,这在过去不可想象。

当时还盛行裸体混浴和按摩,提供服务的豪华疗养院一般藏在俯瞰太平洋的崇山峻岭之间,名字叫“成长中心”—追求快乐而不是责任,是60年代语境里的“成长”。“成长中心”更多是开放社区的名字。这些社区起源于法国空想社会主义者傅立叶,他认为,19世纪的人类贪婪丑恶,和资本主义的目标南辕北辙,除非改变这个文明系统。他希望建立一个个独立团体,在独立的区域生产、生活,饮食男女的需求都可以通过分配得到满足。他反对一夫一妻制,因为小家庭是私欲的温床—恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》里,也表达过类似的意思。

根据《纽约时报》的调查,在1970年,美国已经有将近2000个开放社区,遍布在农舍、阁楼、沙漠和廉租公寓里,嬉皮士、冥想的神秘主义者、崇尚环保的福音派信徒、摇滚音乐家和和平请愿者挤在一起,一边抨击外面世界的铜臭和污浊,一边在脏兮兮的屋子里醉生梦死。

等到总统尼克松上任,他完全相信美国已经被激进分子、嬉皮士以及色情出版商所腐化。他倡导了一场“公民反淫秽的十字军战争”,力图让秩序、服从、宗教重回美国的大街小巷。“淫秽色情总统调查委员会”得到了国会200万美元的拨款,对社会风气进行研究。

长达175页的报告,认为观看或阅览淫秽材料不会对普通成年人造成任何伤害,并建议废除所有限制成年人接触淫秽及色情材料的法律。同时,报告里也指出,“如果一个社会不忌讳性……这样的社会无法创造文化或文明”;“美国是伟大的,因为她是高尚的—如果美国不再高尚,她也就不复伟大了”。

嬉皮士、冥想的神秘主义者、崇尚环保的福音派信徒、摇滚音乐家和和平请愿者挤在一起,一边抨击外面世界的铜臭和污浊,一边在脏兮兮的屋子里醉生梦死。

尼克松对报告结果大为不满,决心以法律扭转风气。他在3年时间内任命了4名保守派大法官,很大程度上改变了最高法院的法官组成。同时,为了保证“保守派”的主张能够在最高法院占据多数,新上任的首席大法官伯格(Warren Burger)还故意延迟了1971年和1972年的几起“淫秽”案件的审理。直到1973年6月21日,伯格领导下的最高法院“一锤定音”:在同一天发布了5件“淫秽”案件的判决意见,扭“风气”之倒悬的意图十分明显。

判断一个作品是否“淫秽”,新的三要素标准是:适用当代社区标准,普通人会认为该材料从整体上来看意在刺激淫欲;作品以明显令人厌恶的方式描写或刻画州现行法律中明确界定的性行为;从整体上看,作品缺乏严肃的文学、艺术、政治或科学价值。

也正是在1973年,《花花公子》破了销售纪录—单期700万份。

时移世易

20世纪70年代中期,海夫纳已经拥有了一个商业帝国。电影制作部投资了著名导演波兰斯基的《麦克白》;花花女郎俱乐部和迈阿密海滩、牙买加、日内瓦湖、大峡谷的度假酒店鳞次栉比;除此之外,还有图书部、音乐出版和录音公司、芝加哥和纽约的电影院、豪车租赁公司、模特经纪公司以及制作兔子标志周边的工艺品公司。

海夫納的豪宅建立在芝加哥独一无二的黄金海岸,他一贯身体力行享乐主义。窗子上遮盖着厚厚的帷幔,安装着隔音设备,他躲进小楼,不管世界的风霜雨雪。海夫纳最喜欢作家菲茨杰拉德,他本人也像后者笔下的盖茨比一样,经常举办数百人的大派对;而且,他也经常不露面,而是待在房间里,从收藏的数百部影片中挑出一部,在床对面的银幕上观看。

竞争者永远存在。以露骨猥亵风格出名的杂志《风尘女郎》大卖,《阁楼》异军突起。后者和《花花公子》的商战故事,一度成为20世纪90年代的中国畅销书。竞争者相信《花花公子》很快就要过时,然而海夫纳永远不担心。在编辑们把照片的标准和竞争对手拉平时,海夫纳提醒他们,他不想让《花花公子》里的邻家女孩看起来像个荡妇。

海夫纳坚持刊登“严肃”文章,一开始没有预算,他就刊登已故作家的作品,后来有了钱,《花花公子》开出高昂的稿费,向当代名家约稿和做专访,豪华撰稿团队里包括海明威、约翰·列侬、安迪·沃霍尔、村上春树、博尔赫斯、约翰·契弗、厄普代克、索尔·贝娄、玛格丽特·阿特伍德等世界顶级创作者。

《花花公子》曾冒着巨大风险,发表了黑人民权运动领袖马尔科姆的专访文章。它也发表过抨击政府核试验和美国汽车工业、批评政府领袖的文章,海夫纳自己还有一个社会议题专栏。

海夫纳曾在法庭上为自己辩解,“《花花公子》只有5%的内容和性有关”。当时的人笑他文过饰非。其实,当经过“性驱魅”的当代普通读者重读当年的杂志,会发现除了拉页女郎,内容确实精彩。

从某种意义上来说,海夫纳不是一个“生意人”,本意也不是将稀缺领域的生意做大;他一直希望推广自己的爱好和趣味,并坚信美国存在着大量和自己一样的人。

但是,爱好的推广不免变成生意,而“生意”少不了剥削和压榨。女权主义者苏珊·布朗米勒(Susan Brownmiller)在电视上控诉:“《花花公子》压迫女人,他们从压迫女人中获得利益。海夫纳在压迫女人的基础上建立了一个帝国。”

女权运动影响加大,海夫纳的女儿克里斯蒂娜·海夫纳也逐渐出现在台前。在《纽约时报》的一次采访中,她反驳了指责:这是一份男性杂志,任务不是展现女性的众多复杂面向,就像美国的女性杂志也没打算展现男性的复杂性一样。比起《花花公子》,她更想改变《家庭圈》中女性“贤妻良母”的样子。

《花花公子》曾冒着巨大风险,发表了黑人民权运动领袖马尔科姆的专访文章。它也发表过抨击政府核试验和美国汽车工业、批评政府领袖的文章,海夫纳自己还有一个社会议题专栏。

1978年《花花公子》的25周年庆典更像是一个接近高潮的告别。很快,随着总统里根的上台,保守主义思潮比尼克松时更甚,等到90年代,互联网已经出现,加州的大学生们投入到繁荣的赛博社区当中,并创造出海夫纳所未曾预料的、新的、快餐式的色情文化。即使是克林顿的丑闻,也不再能挑起肯尼迪时代的风流大潮。

当互联网提供了无尽信息后,《花花公子》身上具有的神秘感和禁忌感也就失效了。在2015年,《花花公子》甚至一度撤下了“裸照”。如今人们只需要拿起小小的手机,就可以轻而易举地令大多数欲望得到满足—意味着性不再和生活方式、文化品位密不可分,而是成了随点随到、用过即弃的快消品。这种时代流俗之变,远早于新冠病毒的侵袭。

一贯乐观的海夫纳已在2017年去世,但他若今日尚在,也不会感到沮丧。在《花花公子》创刊号上,他写道:“如果我们能让美国男人重拾一些笑声,从原子能时代的焦虑中分散注意力,我们也就证明了我们存在的意义。”