毛乌素沙地东南缘沙柳群落凋落物分布特征

李 强,刘 娜,张 正,马春艳,于卫洁,南维鸽

(1.榆林学院,陕西省陕北矿区生态修复重点实验室,陕西 榆林 719000;2.中国科学院水利部水土保持研究所土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西 杨凌 712100;3.陕西师范大学,陕西 西安 710062)

引 言

毛乌素沙地横跨鄂尔多斯高原南部和黄土高原北部区域,受西北风的长期作用,地貌以固定、半固定沙丘和流动沙丘交错分布为主要特征,各类沙丘形成了丘间地、迎风坡、丘顶和背风坡等不同的生境单元,是我国西北土地沙化的敏感区和生态系统的脆弱区[1]。因此,研究风蚀区沙质土典型生境单元下沙生植物凋落物分布格局对区域沙生植被优化布局及生态恢复质量评价具有重要意义。数十年的实践证实,沙生植被建设是毛乌素沙地生态重建与沙害防治的有效途径[2-4]。其中,沙生植被凋落物的蓄积覆盖与再分配过程可对地表微环境产生明显的生物学作用,是地表土壤-植物养分循环及土壤抗侵蚀能力的重要影响因素[5-6]。

沙柳(Salixpsammophyla)是毛乌素沙地分布极广的重要植被类型,在改善生境和提高生态系统稳定性方面具有重要作用。前期研究发现,由于风力的长期作用,沙柳灌丛凋落物群落在沙丘坡面上表现出明显的格局形态,这种时空格局的变化强烈影响区域内植物种子库组成、群落结构及地表土壤发育质量[7-9],进一步影响坡面水分、养分及物质的迁移和转化过程,对坡面水文和植被演替进程有重要意义。植物或植物凋落物拦截形成的土堆成为坡面的“营养岛”,相对于植被间表现出良好的土壤理化特性及较高的物种多样性。关于这种“营养岛”的主导因子,如植物、凋落物、生物结皮的研究较为深入[10-12],而风蚀区沙质土典型生境单元下沙生植物凋落物分布格局的研究相对滞后,这已成为我国北方风沙区植物凋落物研究亟待解决的关键科学问题之一[13-14]。为此,本文以沙柳群落凋落物为研究对象,采用野外调查采样与室内分析相结合方法,系统研究毛乌素沙地东南缘沙柳群落凋落物的空间分布特征,以期为北方风沙区沙生植被优化布局及生态重建提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于陕西省陕北矿区生态修复重点实验室的野外风蚀水蚀观测基地,地处毛乌素沙地东南缘(109°41′32″E、38°23′43″N),海拔1115~1200 m,地表多为流动沙丘、半固定沙丘,年降水量406 mm,年平均气温6~8.5 ℃,年蒸发量1300~2500 mm,属典型的大陆性半干旱气候。该地区多为西北风,春季风速最大,在6.57~8.59 m·s-1之间,平均为7.24 m·s-1,其次为秋季,风速在5.83~7.34 m·s-1之间,平均为6.32 m·s-1,年均起沙131 d[15]。土壤类型以风沙土为主,黏粒含量0.83%,粉粒含量8.21%,砂粒含量90.96%,有机质含量2.0~3.5 g·kg-1。沙柳在1995年栽植,每亩栽植33株,主要伴生物种有沙蒿(A.scoparia)、糙隐子草(Cleistogenessquarrosa)、达乌里胡枝子(Lespedezadavurica)、沙米(Agriophllumsquarrosa)等。

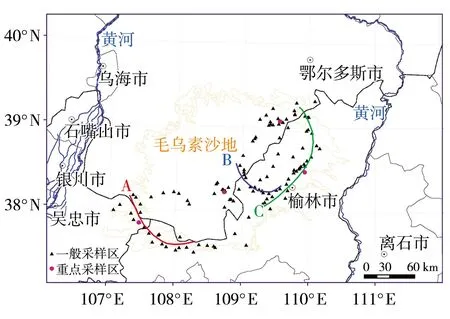

1.2 样地选择及采样方法

采用条带法实地调查了研究区沙柳及其群落凋落物分布特征,通过对112个调查点的分析,设置4个重点采样区,调查路线分为A、B和C三条(图1),分别对应鄂托克前旗→盐池→定边一线(西北东南向)、乌审旗→横山→榆林一线(西北东南向)和靖边→榆林→神木一线(南北向)。采样时间为2016年7月。本文科学假设是:受西北风的长期作用,凋落物分布以沙柳基部为中心,存在同心圆、扇形和月牙形格局现象。为了验证以上科学假设,在每个重点采样区选取典型沙丘地作为研究样地,调查采用10 m×10 m样带法(3个重复),详细记录样地的经纬度、海拔、沙柳密度、植物物种等信息。然后,在沙丘迎风坡坡间地、坡中和坡上分别选取5~8株沙柳作为标准株,4个重点采样区每种立地条件共计沙柳标准株20~32个。

标准株的选择依据植株的株高、茎粗、生长势、分蘖数等指标相似原则进行。然后,利用20 cm×20 cm PVC材质样方,沿着树冠由里向外每隔30 cm处进行地表掉落物样品采集。采样过程中,首先将样方放置在选定位置,手掌轻轻压着样方框,用剪刀沿着样方内边缘将凋落物枝干剪断,并用游标卡尺测定地表凋落物覆盖厚度以及凋落物-土壤复合体厚度。然后,用手缓缓收集样方内凋落物并装入布袋,并依次编号,编号规则按照方位与距沙柳基部距离进行,如E-30表示正东方向距沙柳基部30 cm处。

图1 毛乌素沙地东南缘沙柳凋落物样点分布Fig 1 Distribution of Salix psammophyla litter samples in southeastern margin of Mu Us sandy land

1.3 指标测定及方法

将凋落物带回实验室,及时剔除石块等杂物,分拣出枝、叶、果实、其他四部分,并利用百分之一天平分别称重(g),作为鲜重。然后,将枝、叶、果实及其他装入烧杯,置入80 ℃烘箱,24 h后再次称重,作为凋落物干重,分别计算枝、叶、果实和其他四部分生物量及总生物量(数据采用平均值±标准误差的形式表示)。由于试验过程中未分解物质人工判别极易引起误差,故凋落物仅分成枝、叶、果实、其他四个部分。同时,用土钻在沙柳植株间的空地采集地表0~20 cm的土样带回实验室,平摊在40 cm×40 cm的塑料布上自然风干,剔除根系、石块等杂物,研磨过筛,采用传统方法,测定土壤背景属性值。

2 结果与分析

2.1 凋落物地表覆盖空间分布特征

凋落物是毛乌素沙地生态系统的重要组成部分,在提高土壤生物活性、防止生境破碎化等方面起着极为重要的作用[16]。在土壤温湿度、风蚀等自然环境因素及植被盖度、土壤生物结皮、种子库等生物因素共同作用下,各类植物群落凋落物形成不同的生境单元[17-18]。从图2可以看出,沙柳凋落物地表覆盖空间分布会受到立地条件/地理生境(沙丘高度、坡度、坡向等)的影响。通常情况下,凋落物分布以沙柳基部为中心,近似呈现同心圆、扇形和月牙形等分布格局。其中,丘间低洼地受西北风影响弱,凋落物的迁移和再分配过程不明显,加之水分条件良好,易形成同心圆格局;迎风坡受主导风力影响,西北方向上凋落物极易被吹蚀,使得凋落物向东南方向迁移,形成较为明显的扇形格局。随着风蚀次数的增加,凋落物在坡面上逐步演变为月牙形的形态。

图2 沙柳凋落物同心圆(a)、月牙形(b)、扇形(c)格局实体图和分析图(d)Fig.2 The photo of concentric circle (a), crescent (b), fan (c) patterns of Salix psammophyla litter and analysis chart (d)

2.2 凋落物生物量分布特征

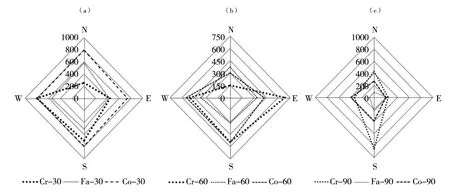

在长期自然选择过程中,风是控制凋落物运移的主导因子,凋落物形成期和强风作用时间的吻合是整个非生长季凋落物运移量处于较高水平的主要原因[19]。研究发现,凋落物运移量与风速呈显著正相关关系,凋落物运移过程主要受风速支配[5]。图3描述了不同格局下沙柳凋落物生物量的变化,发现随着分布格局的演变,沙柳凋落物生物量在空间位置上的相对分配发生显著变化,即以沙柳基部为中心,随着距离的增大(30、60 cm和90 cm),凋落物生物量呈显著减小趋势;与同心圆分布格局相比,扇形和月牙形格局的凋落物生物量呈现西北减少、东南增加的趋势,尤以月牙形最为显著。

2.3 凋落物组分分布特征

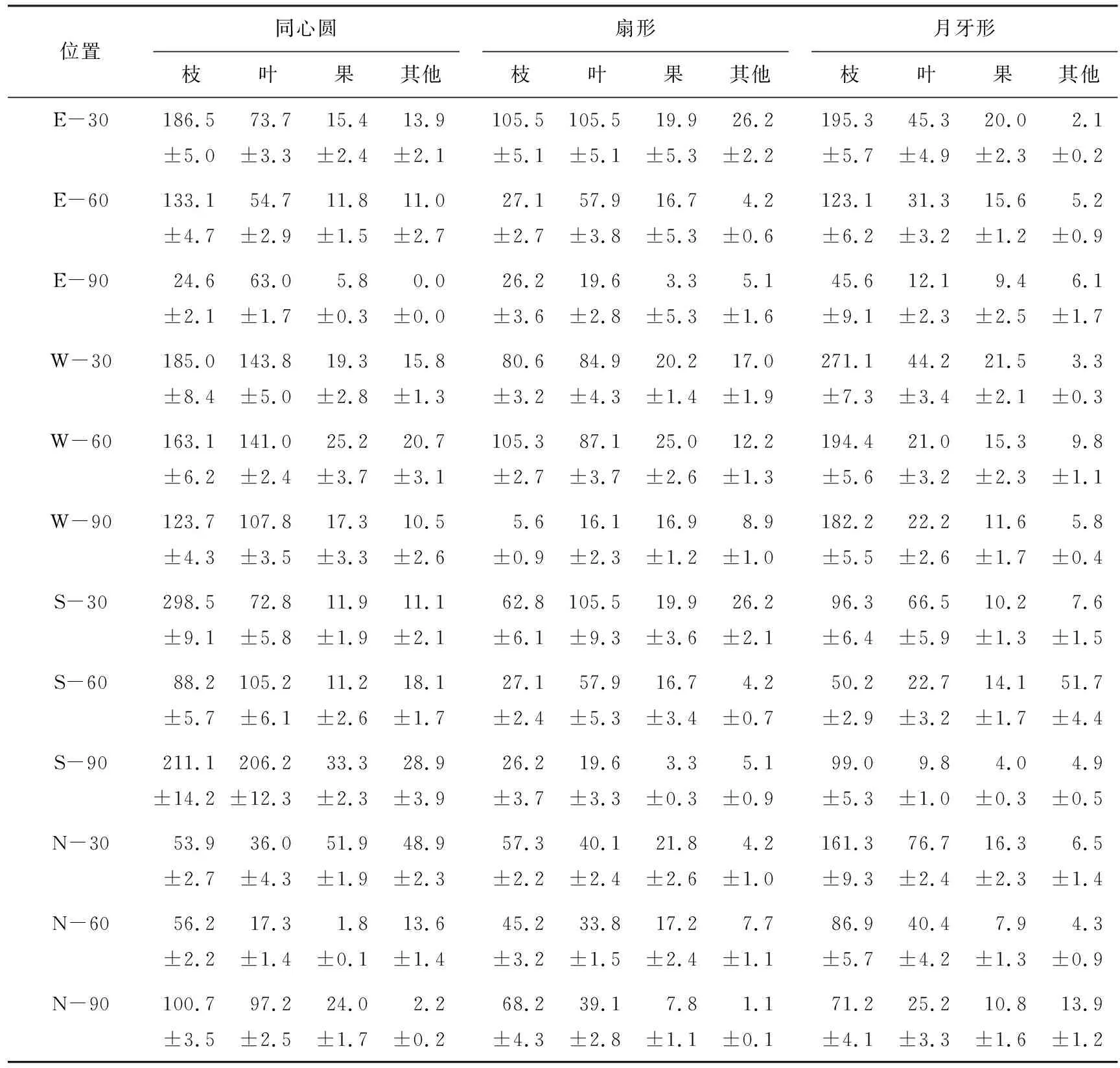

表1是沙柳群落同心圆、扇形和月牙形格局下凋落物枝、叶、果实及其他组分生物量的空间分布。可以看出,沙柳群落凋落物以枝、叶组分为主,平均分别占总凋落物的53.38%和31.67%;在空间上,凋落物呈现以植株基部向外显著下降趋势。如,扇形格局下E-60和E-90处的凋落物总量较E-30分别减少58.81%和78.92%。其次,与同心圆格局相比,扇形和月牙形格局下叶、果实生物量占凋落物总量的比例呈现西北下降、东南增加的趋势,增幅在4.4%~10.4%,说明沙柳群落中叶和果实在西北风作用下沿地面迁移和再分配是形成凋落物三大分布格局的主要原因。

图3 不同格局距沙柳基部30 cm(a)、60 cm(b)、90 cm(c)的凋落物生物量分布(单位:g·m-2)(Cr为月牙形;Fa为扇形;Co为同心圆形)Fig.3 Biomass distribution of litter 30 cm (a) , 60 cm (b) and 90 cm (c) away from Salix psammophila base in different patterns (Unit: g·m-2)(Cr, Fa and Co indicate crescent, fan and concentric circle patterns, respectively)

表1 不同格局、位置条件下沙柳凋落物组分生物量Tab.1 The biomass of litter components ofSalixpsammophylain different positions and distribution patterns 单位:g

注:E、W、S、N分别表示正东、正西、正南、正北方向,30、60、90 cm分别为凋落物距沙柳基部的距离。

3 讨论与结论

毛乌素沙地是中国北方防风固沙的生态敏感区,众多学者在此针对沙化速度、景观格局及变化、下垫面风沙运动特征以及防治区划等方面进行了系统性研究,有益成果颇多[20-21]。凋落物是毛乌素沙地生态系统的重要组成部分,在长期自然选择过程中风力是控制凋落物运移的主导因子,在主导风力影响下灌丛地表微形态、覆盖物组分及其固沙能力均会发生变化[22]。本研究发现,受西北风长期作用,凋落物分布以沙柳基部为中心,近似形成同心圆、扇形和月牙形分布格局。这种风力影响下凋落物的再分配,其实质是物质和营养元素在坡面空间的二次分配,这一过程加剧了不同生境间的空间异质性,在一定程度上影响区域内植被-土壤系统的物质周转。

沙生植物凋落物的迁移和再分配是伴随风沙活动同步进行,是沙漠化正逆过程的一种表象体现[23-25]。由于风力的长期作用,多个沙丘和丘间低地有规律的交错分布,形成丘间低地植被复合体,也是毛乌素沙地的重要组成部分。有研究表明,恶劣的生态环境与贫瘠的下垫面严重影响植被自然更新与演替过程,生态承载力低下使得植被呈斑块镶嵌分布格局,多年生植物个体基部常形成隆起的土堆[22]。本研究发现,以沙柳基部为中心,由里向外随着距离的增大(30、60 cm和90 cm),凋落物生物量呈显著减小趋势;与同心圆格局相比,扇形和月牙形格局下凋落物生物量呈西北减少、东南增加趋势,尤以月牙形最为显著。此外还发现,沙柳凋落物主要由枝、叶、果实、其他及未分解物质组成,与同心圆格局相比,扇形和月牙形格局下叶、果实生物量占凋落物总生物量的比例呈现西北下降、东南增加的趋势,增幅介于4.4%~10.4%。可见,毛乌素沙地沙柳群落中叶和果实在西北风力作用下沿地面的迁移和再分配是形成凋落物三大分布格局的主要原因,这一研究结果与“沙地轻物质果叶的迁移是影响凋落物空间分布的主要因素”结论相吻合[26-27],对北方风沙区沙生植被优化布局或生态重建具有重要的实践指导价值。