基于地理探测器的北京市居民通勤距离影响因素分析

李若倩,孟 斌

(1.首都师范大学 资源环境与旅游学院,北京 100048;2.北京联合大学 应用文理学院,北京 100191)

随着城市化和现代交通工具的快速发展,居住地和就业地分离现象越来越显著,“职住分离”现象意味着居民通勤时间和通勤距离的增长。以北京为代表的我国特大城市居民通勤距离和通勤时间显著延长,城市早晚高峰使上班族候车等待时间增加,同时面临乘车拥挤和交通潮汐式拥堵等问题。通勤问题不但挤占了人们生活工作的时间,增加了经济成本,而且影响心情,降低生活的满意度和幸福感。

城市交通和城市过度扩张等问题所引发的城市空间重构,引起了地理学者和规划师对这一命题的关注。居住和就业是城市空间结构的两个重要组成要素,如何合理地安排居住和就业用地是城市规划的一个核心问题[1]。职住分离是居住和就业空间关系的一种理想模式,是西方规划师在与“城市病”斗争过程中形成的一种规划模式。职住平衡的规划理念最早启蒙于英国城市规划师Howard提出的“田园城市”理论,主要是针对英国大城市出现的交通拥堵、环境恶化、农民大量涌入大城市等问题提出的一种“人们的就业地点应位于住宅的步行距离范围之内”的规划思想[2]。

在西方其他国家建设新城的同时,美国则掀起了郊区化热潮。哈佛大学学者Kain J F发表了著名的关于就业与居住的“空间不匹配”论文,提出了“空间错位”假说,引起了地理学者对世界各大城市的城市空间结构与职住关系的关注,并进行了大量的理论和实证研究[3]。通勤距离、通勤时间和通勤方式作为衡量职住分离程度常用的指标,国外学者从宏观角度进行了分析,认为建成环境[4-8]、城市形态[4,9]等因素影响居民的通勤特征,有学者则从种族[10,11]、邻里特征[8,12]、个体社会经济属性[13,14]、轨道交通[15,16]、政策性因素[17]等微观角度对通勤时间、通勤距离的影响因素进行了广泛研究。

自周江评将西方职住关系的研究成果介绍到国内以来,其重要性引起了国内学者的重视[18],国内有关居民职住分离影响因素的研究逐渐增多。与国外类似,国内也主要是从宏观和微观两个视角进行研究。有的学者试图从城市空间性结构[19-23]、政策性制度[24-27]等不同的角度解释对职住分离的影响,比如众多学者验证了个人属性[28-32]或社会属性[33,34]对职住分离的影响。还有学者从多角度对职住分离的影响因素进行了归纳。如孟斌对北京的案例研究,发现居民通勤时间的变化主要受社会经济属性、交通发展因素、区域功能定位等多种因素的影响[32];赵西君通过对北京市空间错位形成机制研究,发现经济驱动力、基础设施改善、对生活质量追求和过快的城市化速度是导致空间错位最根本的原因[35]。此外,有学者从新的视角对通勤的影响因素进行了分析。如杨顺成研究发现宁波市公众对雾霾的认知会增加公众的通勤时间[36]。已有研究虽然居民通勤影响因素进行了广泛的研究,但主要是运用描述统计、方差分析、多元回归、Logistic回归等传统方法围绕一个或少数几个影响因素进行探讨,缺乏对影响因素的综合分析,更缺乏各因素之间的重要程度和交互作用的研究。

鉴于以前的研究数据大多是传统的人口普查和经济普查数据,只能在空间上分析人口和就业岗位的数量,难以反映不同居民通勤影响因素和实际需求的差异,而利用手机用户数据分析居住地与就业地之间的联系以获得个体的职住空间关系具有重要分析价值。本文基于中国移动公司北京市2015年12月10万条手机移动用户数据,运用地理探测器方法对北京市居民通勤距离影响机理进行了实证分析研究。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

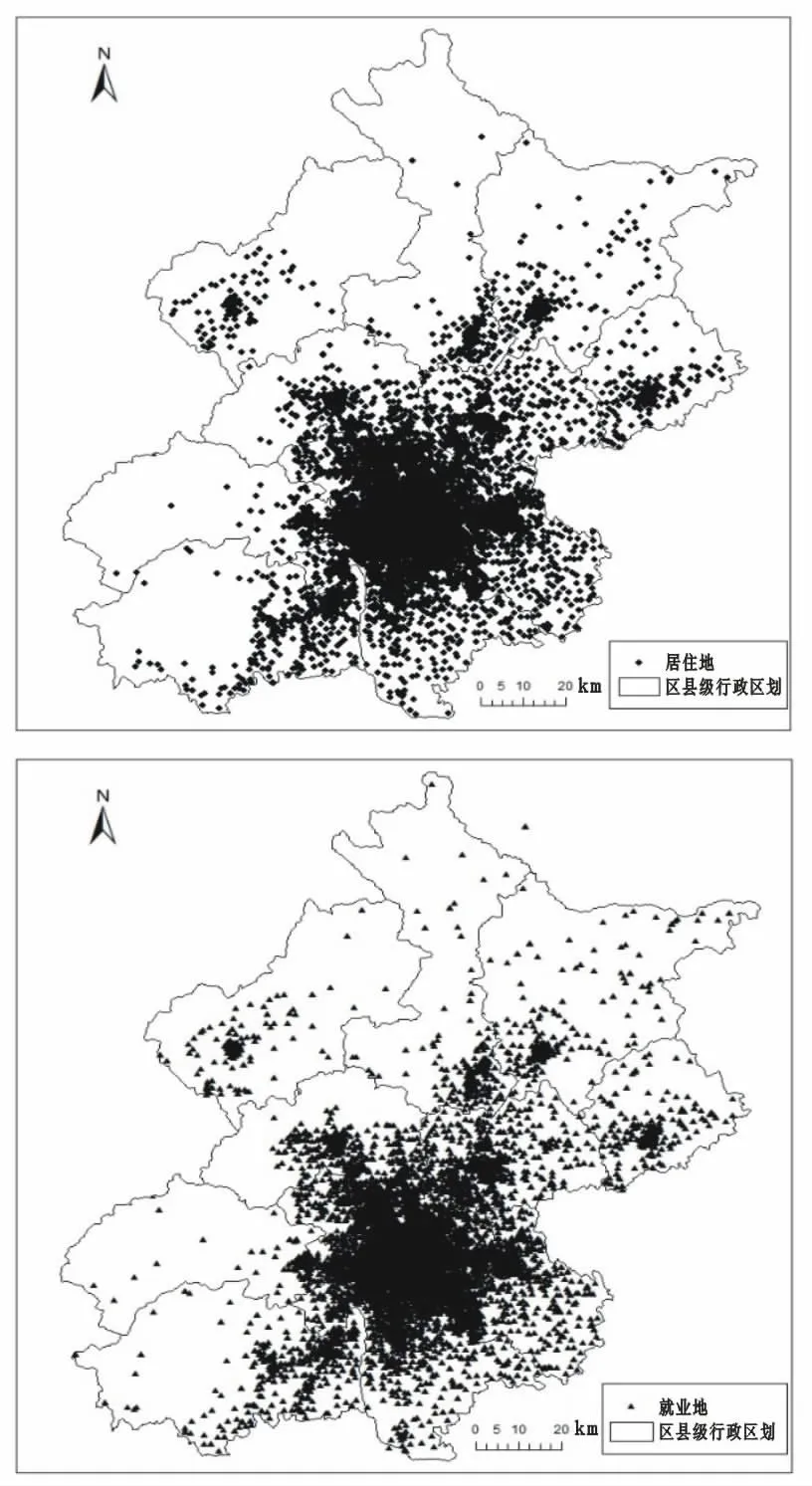

本文使用中国移动公司北京市2015年12月10万条手机移动用户数据,与其他数据相比,具有样本量大、时空信息准确的优势。运用地理信息系统将手机信令定位,数据映射至研究区域,根据手机用户定位数据和区域空间的关系确定每个数据点在区域中的具体位置,识别用户的居住地和就业地。经过数据整理,剔除通勤距离小于500m和居住地或就业地不在研究范围的数据,得到45,013条有效数据样本。由于地理探测器储存数据的有限性,本文抽取筛选后的50%样本进行研究。数据采集覆盖区域涉及北京市16个区,各区的用户数据分布情况见图1。

图1 北京市居民居住地和就业地分布情况

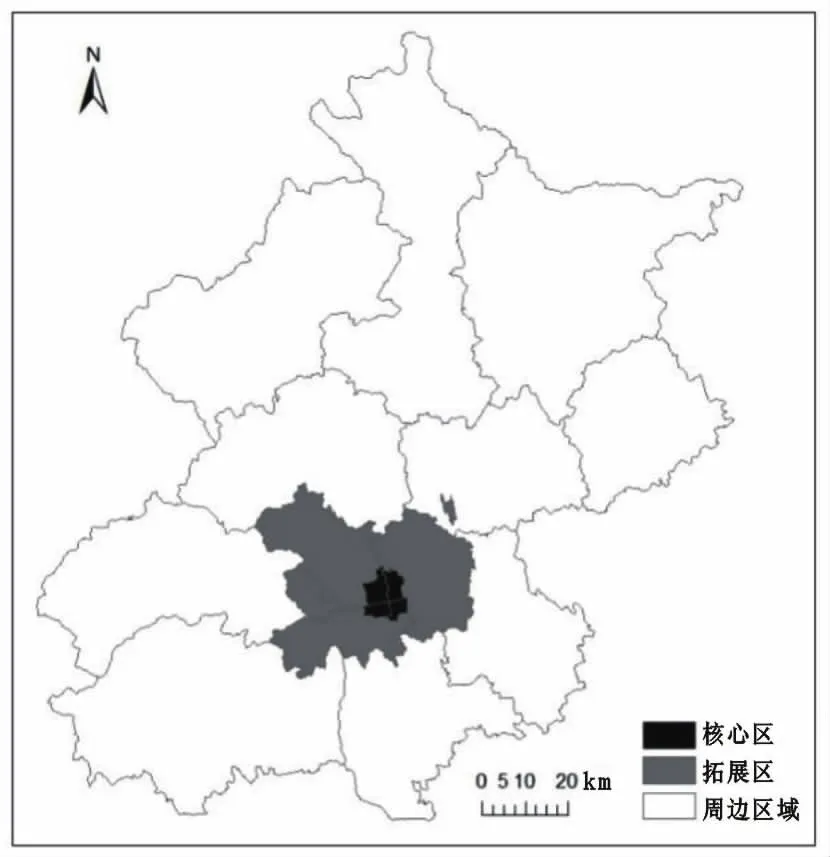

数据样本涉及用户个体的社会经济和空间属性,指标包含性别、年龄、近三月平均ARPU、上月主叫次数、上月被叫次数、月均国内漫游天数、近三月平均流量、当前终端品牌类别、居住地、就业地等。根据其属性划分为性别、年龄、收入状况(近三月平均流量、当前终端品牌类别)、消费水平(近三月平均ARPU)、职业(上月主叫次数、上月被叫次数、月均国内漫游天数)、居住地和就业地等7种类型的社会经济因素。《北京城市总体规划(2016—2030年)》将北京市划分为四大功能区:首都功能核心区、城市功能拓展区、城市发展新区和生态涵养发展区。根据《总体规划》的划分,将位于首都功能核心区内的居民地划分为核心区,位于城市功能拓展区内的居住地划分为拓展区,位于城市发展新区和生态涵养发展区两大区域内的居住地划分为周边区域(图2)。

图2 北京市城市功能三大区域分布

1.2 变量描述统计

根据获取的手机用户数据,采用10个代理变量反映居民的社会经济属性,见表1。通勤距离是反映职住分离的重要指标,本文取其为因变量,统计分析发现,居民通勤距离范围为500.89—109,194.9m,平均通勤距离为8497.99m。从用户数据统计来看,男性和女性用户数量略有差距,男性所占比例较高,年龄主要以26—35岁青年和36—45岁中青年为主。用户近三个月平均ARPU主要集中在60—130元/月,属于中国移动用户的二星级别,说明用户的水平处于适中值。从上月主叫次数和被叫次数来看,呼叫次数主要集中在0—90次,用户的月均国内漫游天数为0—3天群体数量最多,说明用户的职业为普通的类型偏多,用户近三个月平均流量0—300M的群体数量最多。就当前终端品牌类别而言,使用一线品牌手机的用户最多,说明用户的收入状况较好。从居住地来看,用户居住在朝阳区和拓展区的最多;从就业地来看,用户工作在朝阳区和拓展区就业的用户最多,与现实情况较接近。

1.3 研究方法

地理探测器是由中国科学院地理科学与资源研究所王劲峰研究团队开发的,用以地理空间分区因素对疾病风险影响机理的一种方法[37]主要是由风险探测、因子探测、生态探测和交互作用探测4个部分构成。其中,风险探测主要用于搜寻影响通勤距离的风险区域,本质上类似于方差分析;因子探测主要用于检验自变量对因变量变异的解释程度;生态探测主要用来解释不同因素在影响通勤距离方面的作用是否有显著差异;交互作用探测主要用来识别两个自变量组合之后的综合作用,即解释影响因素是具有交互作用还是相互独立。该方法具有两大优势:一是既可探测数值型数据,也可探测定性数据;二是可探测两个影响因子交互组用于因变量。性别、年龄、居住地和就业地等属于典型的类别变量,并对居民通勤距离产生重要影响[38],因此适合采用地理探测器方法来更好地揭示居民通勤距离的影响机理。

表1 北京市数据样本手机用户个体属性基本特征

风险探测主要用来判断两个子区域间的属性的通勤距离均值是否有显著差别,用t统计量检验。其计算公式为:

(1)

因子探测主要用来测度不同手机信令事件特征因子对通勤距离的解释程度,用q值度量。其计算公式为:

(2)

生态探测用来比较两两影响因子X对通勤距离Y的空间分布差异的影响是否显著,用F统计量检验。其计算公式为:

(3)

交互作用探测用来识别不同影响因子XN之间的交互作用,即评估影响因子X1和X2共同作用时对通勤距离Y的解释力是否会增强或者减弱,或这些因子对Y没有任何影响。评估结果包括两个因子和X2对通勤距离Y的q(X1)和q(X2)值,以及它们交互时的q(X1∩X2)值。对所得q值进行比较,两因子之间的关系有以下类型:①如果q(X1∩X2)

2 全市尺度通勤距离影响因素分析

2.1 主要影响因子比较

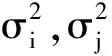

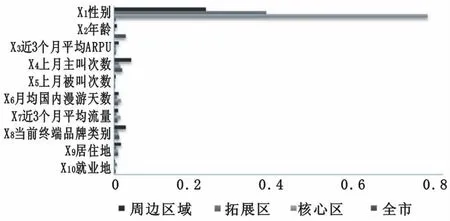

本文通过地理探测器的因子探测工具,分析了北京市居民不同社会经济特征对居民通勤距离的影响程度(图3)。

图3 不同手机信令特征因子的因子解释力

由相关特征因子对通勤距离的解释力可知,性别、年龄、近三个月平均ARPU、上月主叫次数、上月被叫次数、月均国内漫游天数、近三个月平均流量、当前终端品牌类别、居住地、就业地均在0.05置信水平上显著,同时也说明性别、年龄、收入状况、消费水平、职业、居住地和就业地等7种类型的社会经济因素对北京市全市通勤距离产生了不同程度的影响。在所有的特征因子中,居住地和近三个月平均流量对北京市全市通勤距离的影响力最大,解释力分别达到了0.027912和0.018741,表明北京市居民的居住地和收入状况对通勤距离的形成起到关键作用。就业地的因子解释力相对较低,为0.003054,说明从全市尺度来看,就业地选择对居民通勤距离的影响并不显著。

2.2 影响因子交互作用分析

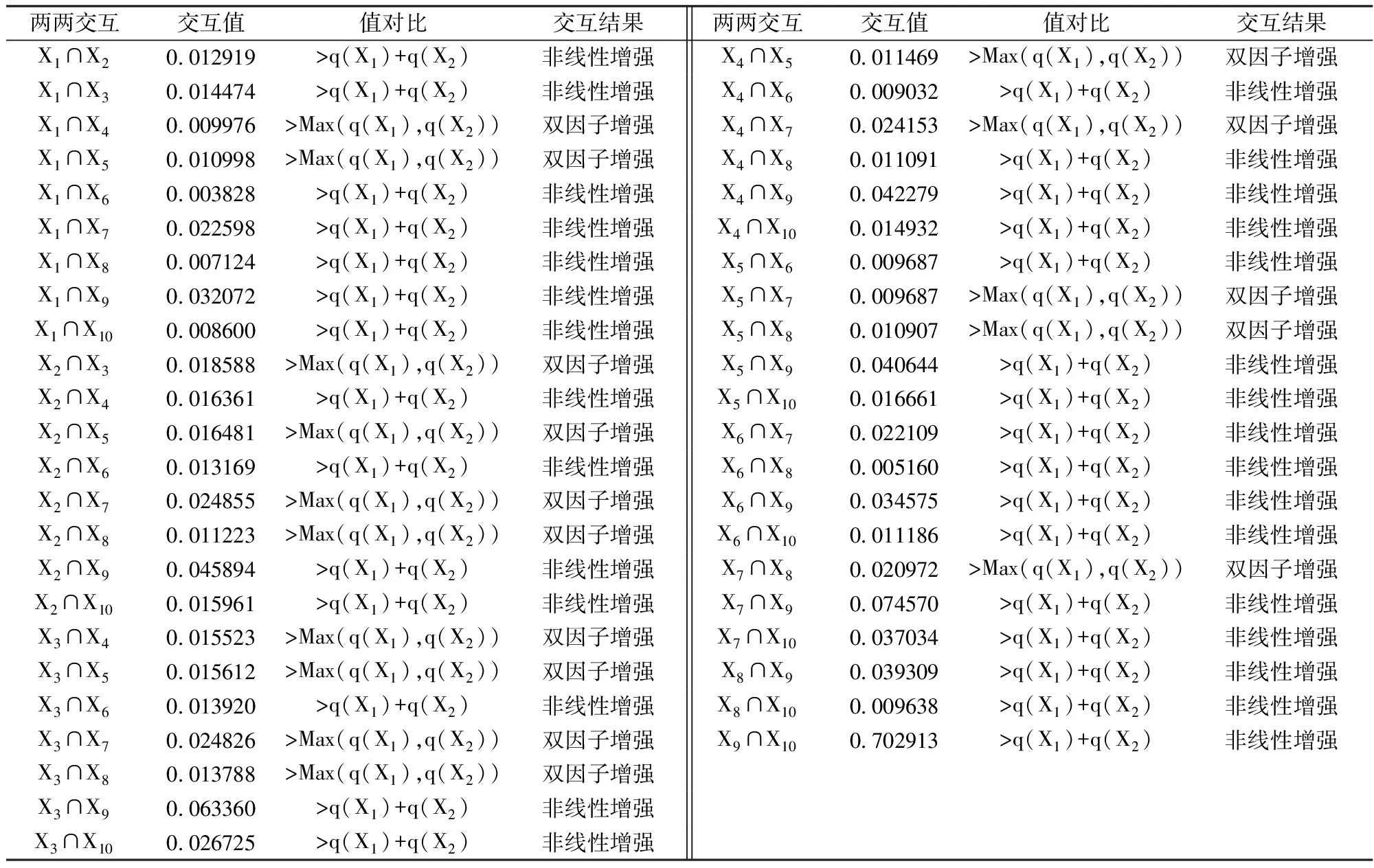

地理探测器的优势是不仅可以测度解释力的大小,还可以在此基础上探测两个特征因子之间的交互作用。本文对10个指标进行两两交互探测,结果见表2。

表2 影响因子交互作用结果

交互作用探测结果表明,手机信令特征因子对通勤距离的影响存在交互作用,任意两个个体属性因子交互作用后的因子解释力均表现为双因子增强和非线性增强。单因素居住地的因子解释力最高,值为0.027912,是影响通勤距离的最主要的因素,而就业地的因子解释力却偏低。居住地和就业地交互作用后的因子解释力最高,结果为0.702913,此值远远高于单因素居住地的因子解释力,说明交互作用后的因子解释力会明显增强。即居民通勤距离受到了各种社会经济因素的共同制约,两个特征因子交互后的因子解释力明显强于原来单因素。除性别和就业地交互作用后因子解释力降低外,其他特征因子之间交互作用后的因子解释力均呈现出增强的结果。

3 区域尺度下通勤距离影响因素分析

3.1 不同区域主要影响因子的比较

本文通过地理探测器的因子探测工具,分析比较了北京全市、核心区、拓展区和周边区域不同尺度下个体社会经济因素对通勤距离的影响程度。北京全市、核心区、拓展区和周边区域的因子探测结果见表3。

表3 北京市、核心区、拓展区和周边区域因子探测结果

在对北京全市的分析中,特征因子均在0.05置信水平上显著,居住地的因子解释力最高,是影响北京市全局通勤距离的主要影响因素,就业地的因子解释力偏低。在对北京不同区域尺度的分析中,就业地的因子解释力在核心区、拓展区和周边区域均最高,因此在区域尺度上就业地也是影响北京居民通勤距离的主要影响因素,而核心区和拓展区的居住地因子影响在0.05置信水平上不显著。虽然就业地是影响核心区、拓展区和周边区域通勤距离的主要因素,但在不同区域的影响程度存在一定的差距。根据因子解释力的强弱进行排序依次为核心区>拓展区>周边区域(图4)。除就业地的因子解释力最高外,核心区上月被叫次数的因子解释力较高,表明职业对核心区居民通勤距离差异起到了关键作用。托展区近三个月平均流量的因子解释力也较高,表明收入状况对拓展区居民通勤距离的差异起到了关键作用;周边区域而言,近三个月平均流量的解释力较高,其值高于拓展区,表明收入状况对周边区域居民通勤距离的形成起到了关键作用。

图4北京全市、核心区、拓展区和周边区域因子解释力比较

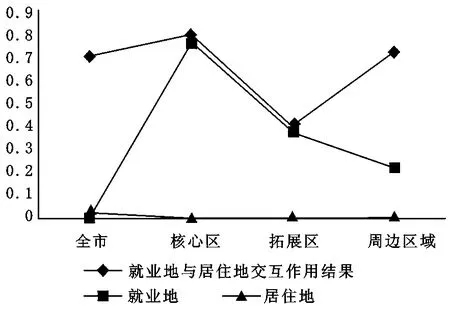

3.2 影响因子的区域差异

全市、核心区、拓展区和周边区域交互作用探测结果表明,不同的特征因子对通勤距离的影响存在交互作用,任意两个属性因子交互作用的解释力均表现为双因子增强和非线性增强。从图5可见,就单要素而言,核心区就业地的因子解释力最高,为0.763052,是影响通勤距离的最主要因素,居住地呈现不显著的状态,但居住地和就业地交互作用后的因子解释力更高,结果为0.797384,此值高于单因素就业地的因子解释力;对拓展区的单要素而言,就业地的因子解释力最高,为0.369311,是影响通勤距离的最主要的因素,而居住地不显著,但居住地和就业地交互作用后的因子解释力有所提高,为0.398788,高于单因素就业地的因子解释力;在周边区域,单要素就业地的因子解释力最高,为0.223002,此时虽然居住地在0.05置信水平上显著,其因子解释力偏低,但居住地和就业地交互作用后的因子解释力最高,结果为0.7222,此值远远高于单因素就业地的因子解释力。虽然居住地和就业地交互作用后结果是影响全局、核心区、拓展区和周边区域的最主要的影响因素,但在不同区域的影响程度存在一定差距,根据因子解释力的强弱排序依次为核心区>周边区域>全市>拓展区。

图5 北京全市、核心区、拓展区和周边区域就业地与居住地交互作用结果比较

总之,将北京市分为三大区后进行研究,每个区的通勤距离主要影响因素是不同的,相同影响因素的解释力有很大差异。其中,核心区主要是受就业地、职业因素的影响,拓展区受就业地、收入等因素的影响,周边区域受就业地、收入等因素的影响。与北京市全市而论,最大的不同点在于就业地是三大区最主要的影响因素,而就业地在北京市全市研究中缺乏解释力。

4 结论

分析居民的通勤距离的影响因素对缓解交通拥堵、提升居民幸福感和加强北京城市建设具有重要的实践意义。本文通过手机信令数据提取的变量作为潜在的影响因素,并借助地理探测器方法很好地发现和解释了通勤距离的影响因素,为开展职住分离相关研究提供了新的研究视角和研究方法,也为北京城市建设提供了新的启示。

主要研究结论:①北京市居民通勤距离的影响因素有7种类型的社会经济属性,居住地和收入状况对北京全市居民通勤距离的差异具有关键作用;就业地、收入状况和职业对北京局域居民通勤距离的差异具有关键作用,所以居住地、就业地、收入状况和职业等影响因素对居民通勤距离的影响显著。②就单个要素而言,北京市全市尺度下居住地因子的解释力最高,是影响居民通勤距离最主要的因素,但就业地的因子解释力偏低。在北京市局域研究中,就业地成为影响居民通勤距离最主要的因素,且居住地在核心区和拓展区中呈不显著状态。③就交互作用后的结果而言,不论是北京全市还是局域,居住地和就业地交互作用后的因子解释力最高,其值高于任何一个单要素的因子解释力,说明居住地和就业地交互作用后是影响北京市居民通勤距离最主要的因素,同时验证了居民的社会经济属性交互作用对居通勤距离具有更好的解释作用。④就全市和核心区、拓展区、周边区域而言,虽然居住地和就业地交互作用后结果是影响全市、核心区、拓展区和周边区域最主要的影响因素,但其影响的程度存在一定差距,根据因子解释力的强弱进行排序依次为核心区>周边区域>全市>周边区域。本文利用地理探测器对北京市居民通勤距离的影响因素进行了分析,并对因子的交互作用进行了重点比较,但影响通勤距离的因素的是多维的。由于数据获取的原因,本研究难以把所有的影响因素考虑详尽,后期还需要结合其他的影响因素对居民通勤距离做进一步探讨。