论李蓘《元艺圃集》宗唐复古的选诗倾向

周 荣

(武汉大学 中国传统文化研究中心,湖北 武汉 430072)

李蓘(1531—1609年),字子田(一说于田),别号少庄,晚年自号黄谷山人,南阳内乡县顺阳人。嘉靖癸丑(1553年)进士,入补翰林院,历任陕西阳城县承,大名府节推,池州府、江陵佐郡,南京邢曹、礼曹等。中年弃官归田,隐于山水,著作有诗文集、文艺杂著、诗选本数种,明人陈文烛将他与孙应鳌并称为当时“双璧”[1]。李蓘编《宋元明艺圃集》以选三代之诗,成书于万历十年(1582年)的元诗选本《元艺圃集》颇具特色,其特殊之处不仅体现在选诗体裁、选诗内容、入选诗人等表层特征上,更体现在其主导的选诗理念上,后者反映出该选本独特的精神特质和文化内涵。对元诗的编纂整理,不论是在数量还是质量上,明人均不及清人,明初的元诗选本主要有孙原理《元音》、许中丽《光岳英华》、偶桓《乾坤清气集》等,明季有曹学佺《石仓历代诗选·元诗卷》等,产生于明中后期的《元艺圃集》正好处于承上启下的阶段,代表李蓘对受时人冷落的元诗之重视,具有重要的文献价值、文学批评和文学审美价值。

一、李蓘诗学观念探赜

明代复古运动轰轰烈烈,给文坛留下深刻且持久的影响。复古派旨在复兴正统文学中的汉唐气象,所谓“文必秦汉,诗必盛唐”。史载“李梦阳、何景明倡言复古,文自西京,诗自中唐而下一切吐弃,操觚谈艺之士翕然宗之。明之诗文,于斯一变。”[2]李蓘亦深受时代风气影响,前、后七子复古运动贯穿着李蓘一生,他服膺于中州复古大家李梦阳、何景明。李蓘对复古派的追随,前人已有定论,李若讷在《翰林宪副李黄谷先生墓碑》中称李蓘于诗“时爱空同”[3]。四库馆臣指出李蓘诗歌“源出何景明”[4]1750,言其文章“沿历城、太仓之派,未能自辟门庭。”[4]1600田深甫,正德丙子举人,李蓘与他交情深厚,曾为其撰写诗序并刊刻诗集,二人诗学主张有一致之处,田氏“游于李空同之门”[5],可知李蓘与李梦阳也当有“神交之谊”。陈耀文为李蓘另一挚友,耀文字晦伯,嘉靖二十九年(1550年)进士,李蓘曾为其《正杨》等书作序,陈氏“博雅操词,好古兴叹”[6]2,李蓘认为其编选的词总集《花草粹编》足可让“好古之士得而学焉”[6]2,在该书《叙》中李蓘阐明其文学发展观:“常见古人之执一艺,效一术者,其创始之人殚其聪明智虑,而艺术所就,精美莫逾,遂称作者之圣。……又久则法遂蔑,不可迨矣。此不独为艺术者有然,而至为文、为字、为辞赋、为诗与曲靡不尔尔。兹岂非风会之流,而忘于复古者之一大慨耶?”[6]2李蓘认为各类文学体裁均是今不如古,其创始为“精美莫逾”,往后则“淫巧变态”“烂恶相尚”,以致不遵法度,古法毫末不存。由此可知,要想提高文学作品的艺术成就,尊古复古成为李蓘的必然选择。

李蓘师出李梦阳、何景明,多与有复古主张的文人交游,多次撰写并发表有关宗唐复古思想的文学理论,他晚年将自己的诗集命名为《仪唐集》,并自序云:“仪者何也,其诗之若唐者也。本朝诗本宗唐,而迄今未有唐者,黄谷生亦何比数,而顾有若跂于唐者。何也?程正叔以《易》自命,而蜀之隐人乃知《易》;苏长公一生禅理,犹云门外汉而乞食歌妓院者。顾得其解,其是义耶?生殆有以自信矣。所谓臣于诸公有一日之长者耶?是故自选其所作也。老氏谓知我者希,仲尼慨莫我知也,圣谟可尊,亦将谓何?竣之后世焉尔矣。”[3]此序表明李蓘虽对明人宗唐成就有所不满,但他依然义无反顾地坚守,只求后世知音能理解此中苦心。李蓘亦多次在诗中直抒对唐人、唐诗的尊奉,如《读唐诗有感两首》其一云:“达摩西来教外传,诗家禅思亦如然。纷纷调臂词场去,尚隔唐人路几千。”(1)本文所引李蓘诗均来自李蓘著,张嘉谋整理:《李子田诗集》,民国十二年(1923年)刻本,河南大学图书馆藏。以下不再赘述。《偶歌》诗云:“山人有道人不知,作诗要作唐人诗。”

李蓘宗唐的诗学观念指导着其创作实践。其诗集虽有散佚,但存者亦不少,《六李集》中有《李太史诗集》六卷,明万历三十五年(1607年)刻本(收入《四库全书存目丛书补编》);《李子田诗集》四卷《一悦园稿》一卷,明刻本,现藏国家图书馆;《李子田诗集》两卷,民国十二年(1923年)张嘉谋整理刊刻,收入《三怡堂丛书》,现存河南大学图书馆。翻检李蓘诗集可以发现,其作品整体上清新自然,重情写景,绝句颇有唐诗风味。李若讷认为他“于诗神解王孟”[3],此言得之。《李子田诗集》中山水田园诗占大部分,风格恬淡闲适,有隐逸之风和田园情调,部分诗句有王孟痕迹,如“禾黍离离迷远近,水田漠漠尽微茫”(《雨后同族叔登东台随过主簿山庄兼有所怀》),“立马树荫合,随人溪水斜”(《勤上人院》),“緤马坐盘石,斜阳照树间”(《宿石鼓关》)等。舒曰敬则认为李蓘诗作神似杜甫:“今读杏山先生诗、太史诗,似读少陵诗,非似其肤也,似其神。……太史功力甚深,可以领袖馆阁,鼓吹风骚,而不得终为词臣,夫非以工部之才阨供奉之遇耶?”[7]由此可知,李蓘写诗遍学唐人,尤其对王维、孟浩然、杜甫等人的效法最为明显。

内乡李氏历代英彦,诗人迭出,为中州官宦之家和文学世家。家庭环境为李蓘的文学活动提供了良好的经济基础和文化氛围,使他得以博览群书,学比杨慎,《河南通志》载:“蓘好学,家多藏书。”[8]《静志居诗话》云: “于田博洽,中州人以拟杨用修。”[9]363在李蓘的阅读兴趣中,他尤其关注元明唐诗总集,如其《黄谷谈》卷二云:“《唐诗品汇》刘长卿《幽琴咏上礼部李侍郎》云: ‘月色满轩白,琴声宜夜阑。泠泠七弦上,静听松风寒。古调虽自爱,今人多不弹。向君投此曲,所贵知音难。’ 《唐音》独取中四句为一绝,题云《听弹琴》,果士弘截之耶?今诸选多从《唐音》作绝,作绝较胜耳。”[10]233能对一首唐诗在多个选本中进行详细比较,他对于《唐诗品汇》《唐音》等书的熟悉程度可见一斑。除阅读、研究唐诗总集外,李蓘还通过选编、刊刻诗选来倡言宗唐理念。嘉靖四十四年(1565年),他与姚汝循重刊《唐音》,并对该书进行校补。隆庆元年(1567年),李蓘纂成二十二卷宋诗选本《宋艺圃集》,嗣后,他又于万历五年(1577年)增订三卷,其后记云:“昔人选诗,取于欲离欲近,故余于是编亦旁斯义。离者离远于宋,近者近附于唐。执斯二义,以向是编,则庶几无谪于宋哉!”[11]李蓘在此透露出其“远宋近唐”的选诗宗旨,正如清人吴之振指出:“李蓘选宋诗,取其离远于宋而近附乎唐者。”[12]李蓘虽未直接编选唐诗,但《宋艺圃集》所暗含以唐诗为标准的审美观念和诗学范式,即为他选诗的深层意图。

李蓘虽没有系统的文艺理著作流传,但他很多诗学观点散见于学术笔记之中。《黄谷谈》系李蓘学术杂著,全书四卷,今存民国十八年(1929年)陶然斋刻本(收入《四库全书存目丛书》)。该书杂论孔孟老庄,兼采文学、异闻、考证等内容,《四库全书总目》评价云:“其书杂缀琐闻,间有考证。而立论多与朱子为难,偏驳不少。”[4]1098书中多有李蓘关于文学的论述和研究,其中不乏创见,如他不满于诸书关于双声叠韵的解释,遂引用梁桥《冰川诗式》的说法,认为“斯说差易解矣”[10]211;又如关于诸诗中“云根”一词的解释,他遍引杜甫、贾岛和钱起的诗,认为解释成“云之根”为妥,若解为“石”,则“与本联意叠且句不隽迈也。”[10]230《黄谷谈》中关于唐诗,特别是杜诗的论述最多。如他对杜诗中“清狂”一词的理解:“杜诗‘惟君最爱清狂客’,然‘清狂’古非佳语。……夫诗人之喜用‘狂’字者,亦一时兴情所寄耳。”[10]261又如他指出杜诗是“奇”与“稳”的完美结合:“杜诗‘平生性僻耽佳句,语不惊人死不休’,是诗尚奇也;又曰‘赋诗新句稳,不免自长吟’,是诗尚稳也。奇而稳,稳而奇,循兹二法,可登骚坛。”[10]229再如他通过钩沉文献指出虞注杜诗的种种遗漏谬误:“杜诗‘百年粗粝腐儒餐’, ‘粗粝’字出《后汉书·侯湛传》注引《九章算术》云……而虞注失引……”[10]247凡此种种,均展示着李蓘对唐诗的关注与着力,可借此窥测他的学术旨趣和知识结构。

以上诸多方面,均指明李蓘复古活动家的身份。他虽然未直接参与七子派的文学活动,但在李梦阳与何景明去世后,他引领中原地区的作家,以实际行动承担起宗唐复古的历史重任,已经成为事实上的中州诗坛复古领袖。

二、《元艺圃集》选诗概况

明清以来的公私书目对《元艺圃集》关注甚少,大多不录。黄虞稷《千顷堂书目》著录《宋艺圃集》和《明艺圃集》,唯独缺少《元艺圃集》,只有《天禄琳琅书目后编》著录《宋艺圃集》时提及“蓘别有《元艺圃集》。”[13]今见《元艺圃集》仅有文渊阁《四库全书》本,该本四卷,前有万历十年(1582年)壬午五月序,《提要》云收诗人109家诗作625首,而实收诗人117家诗作645首。四卷本《元艺圃集》流传较广,阮元曾有收藏:“《元艺圃集》四卷,明李蓘选,刻本。”[14]除四卷本外,日本静嘉堂文库藏有《元艺圃集》六卷,傅增湘《藏园群书经眼录》载:“《元艺圃集》,六卷,明顺阳李蓘编选。明万历十年刊本,十行二十字,白口,单栏。前有万历十年壬午五月李蓘自序,八月再序。次目录,通一百十八人。钤有野艇、郄翁二印。余藏。”[15]与四库本相比,六卷本不仅在卷数和诗人数量上有异,还多出八月之序。由此推测,李蓘可能在八月增补了诗人诗作,并再撰序文。本文以文渊阁《四库全书》本为对象展开研究。(2)本文所引用、统计《元艺圃集》中诗人、诗句等内容均来自此版本:李蓘著:《元艺圃集》,见于《景印文渊阁四库全书》集部第321册,台北:台湾商务印书馆,1983年。以下不再赘述。

从选诗体裁来看,《元艺圃集》各体兼备,但多近体诗、七言诗,七绝和七律尤多。全书共收五绝8首、七绝179首、五律54首、七律171首、五古79首、七古110首、六言2首、杂言32首、排律10首。以上诸体在李蓘诗集中均能找到,连小众化的六言诗他也有创作尝试,可见他对各种诗体具有包容性。七绝入选最多,占诗集总量近30%,这种体裁短小可喜,颇能吟咏性情,李蓘本身对七绝甚为喜爱,其绝句创作较为出色,朱彝尊认为他的诗中“绝句颇强人意”[9]363。七律入选数量与七绝大致相埒,这与时人对该体的推崇无不相关:“宋、元以来流行的选本如周弼的《三体唐诗》(专选五七律及七绝)、题作元遗山选的《唐诗鼓吹》(专选七律)、方回的《瀛奎律髓》(专选五七律)等,都包括七律在内,可知当时的读者作者都很重视这种体裁。”[16]明代诗家往往沿袭这种选诗风气,对七律颇为偏爱。

从所选诗人来看,《元艺圃集》收录诗人虽不多,但身份复杂,且不拘时代。顾嗣立《元诗选》录诗人340家, 《元诗选·癸集》录 2 300 余家,康熙年间《御定四朝诗》录 1 197 家,《元艺圃集》仅录百余家,其中48%的诗人只入选1首诗歌,可见李蓘在尽可能多的收录诗人,但其总量还远远不能概括有元一代诗坛风貌。元代是异族入主中原,传统的华夷畛域之见淡然,少数民族诗人和宗教徒诗人齐聚文坛,《元艺圃集》收录少数民族诗人有贯云石、余阙、泰不华、丁鹤年等,宗教徒诗人有萨都拉、马祖常、僧西斋、僧圆至等,其中萨都拉和马祖常还是入选数量前5的诗人,这种收录特点能够体现元代诗坛的独特面貌。李蓘颇好佛老,与僧人道士交往甚密,其诗集中多有访谒寺庙道观之作,《元艺圃集》中收录诗僧较多,释来复甚至入选22首诗,高居第7位。至于所收诗人的时代归属,只要是在元代生活过的诗人,李蓘一律收入,编排不拘先后,这种做法招致后人诟病,四库馆臣认为将宋人刘辰翁,金人王庭筠、高克恭、元好问,明人僧来复,一律载入,显得“颇失断限”;认为元末倪瓒等人与元初戴表元等人编排顺序的颠倒,显得“颇无伦序”。[4]1718此外,元好问是《元艺圃集》收录作品最多的诗人,多达90余首,这不仅与他巨大的文学成就和历史影响有关,也体现出编选者的个体倾向,元好问曾做过内乡县令,期间留下不少诗作,李蓘作为内乡后学,对元氏此时期作品选录多达20余首,如《刘光甫内乡新居》《邓州城楼》等。

至于选诗的艺术风格倾向,《元艺圃集》中大多数作品语言浅近自然,流丽清新,意境悠远,含蓄蕴藉,重视情感与神韵。以入选数量高达180余首的绝句观之,这些诗短小清新,富有灵性,自然洒脱,不刻意说理,代表着选本整体的艺术风格。举例来看,所选周驰《怀郭安道》:“江南江北路茫茫,明月高楼各异乡。旅雁叫云天似水,故人今夜泊潇湘。”王景初《南湖道中》:“漠漠烟中小艇回,芙蓉花外有轩台。平湖一日三千倾,直到人家竹坞边。”巴延子中《春日》:“几片残红落客衣,小溪流水鳜鱼肥。画桥尽日无人过,杨柳青青燕子飞。”唐温如《过洞庭》:“西风吹老洞庭波,一夜湘君白发多。醉后不知天在水,满船清梦压星河。”虞集《青山白云图》:“独向山中访隐君,行穷千涧水沄沄。仙家更在空青外,只许人间礼白云。”这种选诗风格的整体呈现,与元诗“纤弱”“浅近”的自身特点有关;同时也体现了李蓘的审美趣味:其个人诗作能够做到情景交融,语言浅白流畅,集中多清新浅近之作,少深刻有力之篇,正如前人所评:“诗亦少深思”[9]363,“颇乏深警之思”[4]1750。

在选诗内容方面,《元艺圃集》丰富多样,但又有所偏重。通过对选诗在10首以上的15位诗人进行量化统计可知,交游酬唱诗选有122首、山水田园诗74首、题画诗52首、咏史怀古诗30首,这四种题材在整个总集中也占比最多。这种题材取向,一方面反映出元诗自身的面貌,极具时代特色:元代城市的持续繁荣和社会经济的不断发展,加上当时特殊的政治环境和文人地位的下降,元人更加世俗和务实,各种应酬变得繁多,导致交游酬唱诗异常发达;元代疆域空前扩大,文人旅行游览增多,同时许多文人无法在政治上一展抱负,便归于山林,隐风大炽,“尊陶”之风兴起,山水田园诗尤其是隐逸诗大量出现;元代许多汉族文人或隐或显地怀有遗民情怀,往往通过咏史怀古诗寄托故国之思和对民族英雄的歌颂,如赵孟頫《过岳王墓》、潘纯《岳王墓》、元好问《怀文山丞相》等;元代诗人大多兼擅书画,题画诗作为多种艺术融合的典型,随着文人画创作的高涨在元代走向兴盛,顾嗣立《元诗选》收录题画诗2 000余首,所选诗人中有题画诗者达三分之二。另一方面则体现了编选者自身偏好,在诸题材中,李蓘对山水田园诗尤其喜爱。李蓘家境优渥,年少中第,但他厌倦宦游,恒有避世隐居思想,中年便致仕归山,其诗有云:“我志在丘壑,归来得所私”(《请告后至家志喜》),“到处逢人趣不同,四十休官犹恨晚”(《偶歌》)。他酷爱山水田园,高元朗《李太史诗集小引》云:“先生自四十致仕以来,放浪于山巅水涯之际,凡野寺荒菴与夫一丘一壑堪玩者,辄题咏其处,或即刻于其石。”[3]其诗集中游山戏水、田园悠游之作占据绝大部分,表现出闲适自由的隐逸情怀,故李蓘对倪瓒、黄溍、宋无这些隐逸诗人(或者有隐逸倾向的诗人)十分偏爱。李蓘诗作乐山恋水,大多立意偏狭,格调不高,多吟咏士大夫的闲情逸致。元代虽并不缺乏书写现实的诗作,元好问有记录战乱的“纪乱诗”,马祖常有反映现实民瘼的诗歌,王冕有深刻揭露社会现实的诗作,然而《元艺圃集》对此类诗的收录微乎其微,这与李蓘的人生经历和创作实践颇有关联。

如四库馆臣所论,《元艺圃集》选诗虽在技术层面有不足之处,但在诸多方面不乏价值。首先,明代复古派提出“不读唐以后书”,将宋元诗束之高阁,在这种情况下,李蓘编选元诗,显得颇有胆识;其次,李蓘选诗甚有眼光,顾嗣立曾云:“元诗之兴,始自遗山。中统、至元而后,时际承平,尽洗宋、金余习,则松雪为之倡。延祐、天历间,文章鼎盛,希踪大家,则虞、杨、范、揭为之最。至正改元,人才辈出,标新领异,则廉夫为之雄。而元诗之变极矣!”[17]1975-1976李蓘所选名家名作大致体现了元诗这一发展脉络;最后,《元艺圃集》对于元诗的文献保存具有重要意义,为后人进一步编选元诗总集提供重要参考。

三、《元艺圃集》选诗理念

李蓘曾多次表达对明人宗唐复古成效的不满,其诗云:“直上青天不问津,唐家诗思妙如神。圣朝文士知多少,得到玄关未有人。”作为七子派的羽翼,他自然会为这一文学理想有所实践。元代诗人众多,但《元艺圃集》体量不大,“以云备一代之诗,诚为不足”[4]1718,可见其编选的主要目的并非为存一代文献,而是有着更深层次的意图:即编选者借选本阐发和宣扬其宗唐复古的诗学观念。四库馆臣早有此论,他们认为李蓘选诗并非随意杂收,而是依据某种选诗理念进行取舍,并多次强调其选诗之“精审”:“所选《宋元艺圃集》,颇有别裁。”[4]1600“故其去取之间,颇为不茍。……以云鉴别,则较之泛滥旁收,务盈卷帙者,精审多矣。”[4]1718毫无疑问,《元艺圃集》所“去”的是宋诗,所“取”的是唐诗。李蓘经常以“情”与“理”为标准来评价唐宋两代之诗,如其《宋艺圃集·序》云:“宋人惟理是求,而神髓索焉。”[18]599认为求理的宋诗缺乏精神气韵。又如《因树屋书影》引李蓘之言云:“杜诗持正侃侃,自为一体,而阴启宋人以理为诗之意,如张舍人遗之织成缛缎,本自好意,便言及奢侈生祸,引李鼎、来瑱为鉴,并其缛缎还之。此类情、事甚异,杜之所以为杜,而非所论于唐风也。”[19]此处李蓘以杜甫《太子张舍人遗织成褥段》诗为例,认为杜甫开宋人“以理为诗”之先河,此类诗多用典事,好发议论,不能与重情的“唐风”相混。李蓘推崇主情的唐诗而贬抑主理的宋诗,处处以宋诗为殷鉴,最为典型的当系《元艺圃集·序》,其云:

余既选宋诗,已人有以元诗为问者,余应之曰:“宋诗深刻而痼于理,元诗肤俚而邻于词,是二者其弊均也。而学人之辨于理也为尤难,诗有至理,而理不可为诗。而宋人之谓理也,固文字之辨也,笺解之流也,是非褒贬之义也,兹其于风雅也远矣。词固诗余也,虽肤俚犹有故也,达于此可与言诗矣。”因间抄元诗得六百二十五首,曰《元艺圃集》,以嗣宋后。恨地僻少书籍,无以尽括一代之所长,世有博雅君子,幸广其所未备也。[18]942

李蓘指出“宋诗深刻而痼于理,元诗肤俚而邻于词”,四库馆臣对此说法颇为赞赏,认为“深中两代作者之弊”[4]1718。李蓘还认为宋诗之“理”流于文字、笺解和是非褒贬之义,离风雅之“诗”远;元诗虽然肤俚若词,但词为诗余,富于情感而少理,离唐诗更近,因此“可与言诗”。李蓘的这一观点与李东阳所谓“宋诗深,却去唐远;元诗浅,去唐却近”[20],实为同旨。可见,在李蓘的标准下,与唐诗同样强调“情”的元诗,地位当高于宋诗。该序透露出李蓘《元艺圃集》选诗的具体标准与倾向:近唐远宋,主情而非主理。

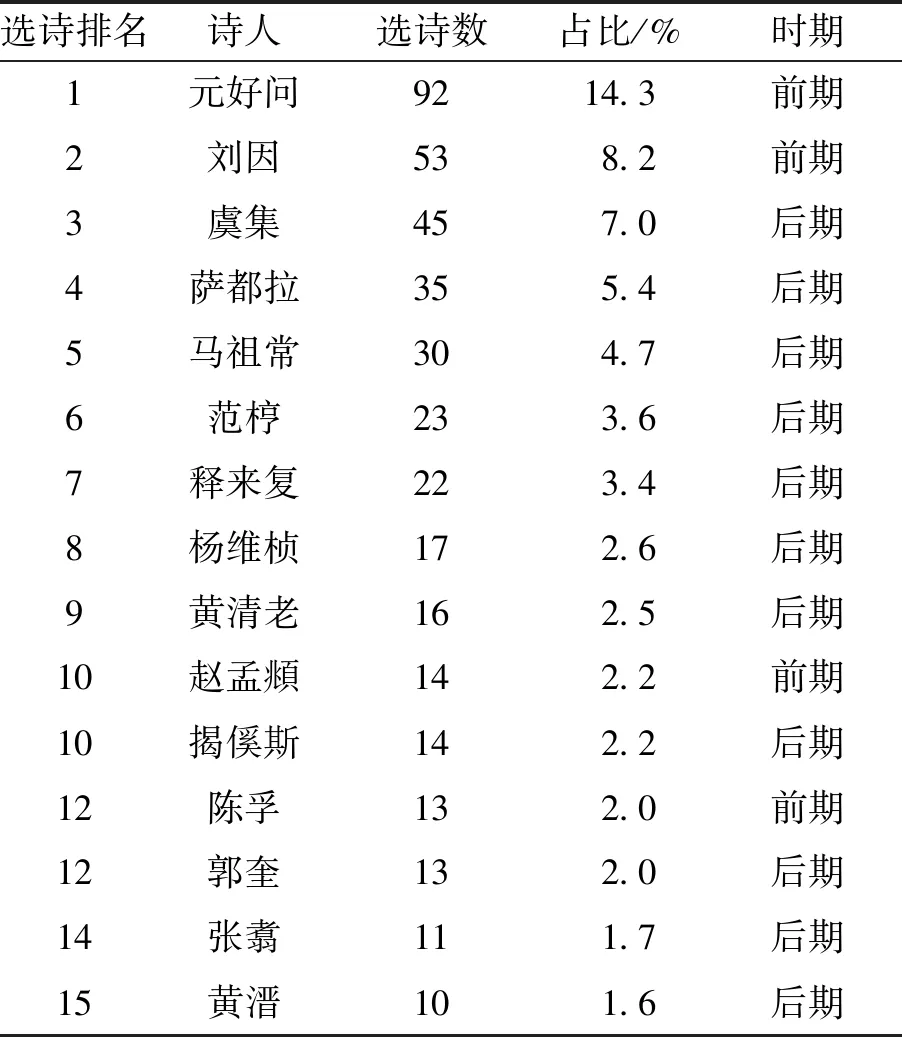

元诗的发展,可以延祐年间为界分为前后两期,这一发展分期也影响到《元艺圃集》的选诗情况。对选诗量在10首以上的15位诗人分时期进行统计,详情见表1。

表1 《元艺圃集》选诗统计

由表1可知,选诗量前15的诗人入选诗歌共计408首,占全集63.3%;其中仅有4人归属前期,选诗共计172首;其余11人均属后期,选诗高达236首。由此可知,《元艺圃集》选元前期诗人诗歌都较少,区别性取舍的选诗意图较明显;而对后期诗人诗歌更倾向于大面积收录,所选数量均多于前期。《元艺圃集》对元前后期诗歌的收录差异与元诗发展阶段密切相关:由于元前期诗坛尚未形成一致且广泛的宗唐风气,故入选少;而元后期宗唐得古的诗风进一步发展,最终达到鼎盛,故入选多。

具体考察《元艺圃集》对元代不同时期诗人的收录情况,则更具说服力。前期诗人中,较早进入蒙古政权的主要有耶律楚材和刘秉忠等,他们论诗承金而来,赓续苏、黄余韵,此二人在《元艺圃集》中无一入选。由金入元的北方诗人中,元好问、刘因等人入选较多。元好问位居《元艺圃集》选诗数量之首,这与他宗唐倾向密不可分。作为金元文坛的一代宗师,元好问论诗宗唐师古,创作无宋诗习气,纪昀称其诗:“兴象深邃,风格遒上,无宋南渡末江湖诸人之习,亦无江西流派生拗粗犷之失。”[4]1421元好问编选《唐诗鼓吹》,有宣扬唐诗写作范本的意图,其“丧乱诗”被誉为“一代诗史”,继承了杜诗传统,他在《论诗三十首》中多次表达对唐人的肯定: “少陵自有连城璧,争奈微之识碔砆”[21]526,“谢客风容映古今,发源谁似柳州深”[21]530。刘因入选53首,他虽是理学家,但论诗近承元好问,远宗杜甫、李贺、韩愈等人,诗作体现出情趣与理趣的融合。他所入选的诗歌,已经脱去理学家的头巾气,所录《登镇州隆兴寺阁》等诗想象奇特,有唐人豪迈之风;《和饮酒》《采菊图》等闲适冲淡,有陶渊明和王孟风味;《金太子允公墨竹》《陈氏庄》等则是挽金悼宋之作,情感深沉悲哀。而对七律偏爱有加的李蓘却没有选刘因七律,这是因为刘因在七律中好学宋人发议论。其他入选的北方诗人,如王恽、卢挚、杜瑛等,他们普遍推崇元好问,诗风近唐。元前期由宋入元的南方诗人是一个庞大群体,但入选诗人寥寥无几,选诗数量也远远少于北方,仅录赵孟頫14首、陈孚13首、宋无4首、戴表元1首。南方诗人在时间上入元更短、在地域上离南宋更近,其中理学家甚夥,更有方回这类力主江西的诗人,被认为是宋诗在元代的传人,故难入李蓘法眼。而被《元艺圃集》选入的少数南方诗人,则多有“叛离”宋诗的倾向。赵孟頫以南宋宗室身份仕于元,打破南北诗坛界限,论诗尚古,戴表元评其诗云:“古诗沈涵鲍谢,其余诸作,犹傲睨高适、李翱。”[22]故王运熙、顾易生将其归为“宗唐抑宋”一派。[23]1044陈孚诗情感色彩浓厚,重视形象和意境,所选《铜雀台》 《鄂渚晚眺》 《居庸叠翠》 《湖上感旧》等即为典型代表。宋无极力主张学习晚唐,其七言古诗纯学李贺和温庭筠,所选《公莫舞》《乌夜啼》等完全是对李贺的模仿。戴表元力变宋季余习,其入选的《湖上赠歌者》与杜甫《江南逢李龟年》从形式到内容均极为相似。综上,李蓘对元前期诗人诗作的收录较为谨慎,其取舍标准大致如下:多取北方诗人,舍南方诗人;多取文人诗人,舍理学家诗人;多取宗唐诗人,舍学宋诗人。

元中后期的诗,颇受李蓘青睐。延祐到至顺,社会承平日久,科举复开,元诗繁荣发展,诗坛出现“盛世之音”,欧阳玄云:“我元延祐以来,弥文日盛,京师诸名公咸宗魏晋唐,一去宋金季世之弊,而趋于雅正。诗丕变而近于古,江西士之京师者,其诗亦尽弃其旧习焉。”[24]整个文坛已形成基本一致的宗唐风气,《元艺圃集》对此时诗作选录甚多,主要收录诗人有虞集、范梈、揭溪斯、黄溍、欧阳玄、马祖常等。以“元诗四大家”之首的虞集观之,《元艺圃集》收其诗45首,仅次于元好问和刘因。虞集是当时文坛宗唐师古风尚的代表,他认为诗盛于汉魏,齐备于诸谢,到唐达到鼎盛,以李杜为正宗,宋不逮唐,以至于衰陋,所以他提倡宗唐宗古。[25]顾嗣立指出:“延祐、天历之间,风气日开,赫然鸣其治平者,有虞、杨、范、揭,一以唐为宗,而趋于雅,推一代之极盛。”[26]虞集的诗风在普遍学习唐人的基础上最终形成,其入选的七古《子昂墨竹》云:“黄金错刀交屈铁,太阴作雨山石裂。蛟龙起陆真宰愁,云暗苍梧泣湘血”,有李贺之险怪;五律《吹笛图》《云岩楼观》等则有王维的韵致;七律《挽文山丞相》《送袁伯长扈从上京》等学杜诗的法度与精神;绝句《宣和墨竹寒雀》《听雨》等诗绰有盛唐气象。元统到至正时期,元诗进入多元化时代,“有元之文,其季弥盛。”[17]1394宗唐风气呈现出新变特点。此时大量诗人被选入《元艺圃集》:如萨都拉、杨维桢、张翥、李孝光、倪瓒、傅若金、贯云石、泰不华、许有壬、余阙、丁鹤年、逎贤、成廷珪等,他们的诗作都或多或少染有唐诗风韵。萨都拉入选35首,他虽为回族诗人,但诗学根植“三李”,杨镰《元诗史》指出:“萨都拉诗无疑是宗唐的典范。”[27]140所入选《宫词》《秋词》《西宫即事》等诗颇有温李风格。杨维桢个性狷狂,创造出元代诗坛独一无二的“铁崖体”,论诗批评晚唐季宋,取法盛唐与汉魏。他遍学唐人,入选的《鸿门宴》极尽艺术想象和夸张之能事,与李贺《公莫舞歌》如出一人;《大人词》《题青莲居士像》《赋海涉》等诗,有李白古体之风采;《卖盐妇》等诗有白居易新乐府的影子。此时入选的其他诗作,如贯云石《君山行》,张翥《重赋明山歌送胥氏有仪还武昌》《萤苑曲》,成廷珪《述怀》《闻张仲举夜宿寒桥》,黄清老《登岸书所见寄魏亨道》《赠汪玉成》,都有明显的唐诗痕迹,在此不细述。

此外,对于某些身份相似、齐名并称的诗人,因为诗作风格不同,李蓘都作了细致取舍。仇远与白珽均为宋末元初有隐逸经历和遗民情怀的诗人,以诗名并称为“仇白”。仇远推崇陈与义、杜甫,论诗尚用典:“若不用事云者,正以文不读书之过耳。”[28]杨镰认为他的诗“在江西派和江湖派之间。”[27]370白珽与戴表元交好,论诗推崇杜甫,他悠游于江南名山胜水间,诗歌清新自然,多山水佳构。李蓘未选仇诗,收白珽组诗《湖居杂兴》,这组绝句写得清新可喜,意境悠远,表现出自然闲适的文人情怀。柳贯与黄溍既是同乡,又以诗文齐名,时人称之“黄柳”,黄溍一生都信服宗唐得古的诗学观念,洗净宋诗熏染,他论诗“又或专师韦应物、柳宗元或专师温庭筠、李商隐。”[23]1026柳贯虽然论诗推崇李杜,但创作实践受江西诗派影响,其诗好发议论,古硬奇险,邓绍基评价说:“作为一个诗人,柳贯……这种明显受到江西诗派影响的诗风,在当时已不成为‘时尚’。”[29]故李蓘收黄诗10首,但不收柳诗。通过这两组关系的细微比较,足可见李蓘选诗的一丝不苟,其宗唐复古的良苦用心可窥一二。

四、余论

诗学观念之构建往往通过编选诗集来实现,在复古派的推动下,明代出现唐诗选本的编刻热潮。李蓘则另辟蹊径,以元诗为载体来实现其宗唐主张。只有把《元艺圃集》放到明代复古思潮的大环境中才能考察出其本质与合理性,把握其文学审美价值和文学批评价值。然而,李蓘编选复古诗歌谱系之外的作品,尽管最终的指向是复古,但从某种程度上来说却也解构了复古的神话。关于元诗和元诗选本的研究历来很少,《元艺圃集》自问世以来少有问津者。但作为明人编纂的元诗选本,《元艺圃集》为研究元诗提供了新角度,亦折射出明人对元诗的接受情况,以及明代的诗学思想和学术氛围。