18世纪中后期钢琴制造业发展对贝多芬 《c小调第三钢琴协奏曲》华彩创作的影响

丁阳

18世纪初期意大利人巴托罗密欧·克里斯多佛利(Bartolomeo Christofori)制造出第一台类似于现代钢琴的键盘乐器。作为钢琴制造业的里程碑,其影响给欧洲大陆的钢琴制造业带来巨大的推动。克里斯多佛利给琴锤包上皮革,通过击弦机击打琴弦的速度快慢产生力度对比,划时代的确立了槌击式钢琴的地位,影响了后来的制造商,包括哥特佛莱德·席伯尔曼(Gottfried Silbermann)、约翰·安德里亚斯·斯特恩(Johann Andreas Stein)和约翰·安德里亚斯·施特赖歇尔(Johann Andreas Streicher)等人。席伯尔曼是十八世纪著名的管风琴制造家。于1725年席伯尔曼制造出了德国第一架槌击式钢琴,促使钢琴制造业在德国逐渐走向繁荣。

任何钢琴制造业的进步都离不开演奏家的参与。他们是乐器发展的直接见证人与推动者。键盘乐器任何一种革新与进步都为作曲家和演奏家提供更大的可能性,为欧洲钢琴艺术的多樣化发展提供肥沃土壤。贝多芬更是得益于钢琴制造的进步,创作出不同于其他作曲家,具有其独有和个性鲜明的作品。本文主要针对贝多芬《c小调第三钢琴协奏曲》Op.37华彩的创作与18世纪中后期钢琴制造业的发展如何紧密联系、相辅相成。

贝多芬的五部钢琴协奏曲孕育于1793至1809年,伴随着不断恶化的听力、公众欣赏口味的转变以及他本人此刻在维也纳音乐中心所处的位置。如果说他的《C大调第一钢琴协奏曲》Op.15和《降B大调第二钢琴协奏曲》Op.19尚未摆脱古典风格的束缚,《c小调第三钢琴协奏曲》Op.37开始朝浪漫主义迈出了第一步。忧郁和痛苦的C小调是贝多芬不断重复的调性:《c小调奏鸣曲“悲怆”》Op.13、《科里奥兰序曲》Op.62以及《c小调第五交响乐“命运”》Op.67。

虽然贝多芬以将自由的幻想风格融入严谨的古典结构而闻名,但他的华彩结构依旧规整,并且严格遵循古典主义作曲家的传统。尼克劳斯·伊萨克斯(Nicholas Isaacs)在他的论文中表明“贝多芬华彩的长篇幅依附于节奏的动力、动机的发展与和声的偏移,钢琴家的精湛技巧和效果,在风格和目的上都与莫扎特及早期作曲家形成了强烈的对比。”[1]贝多芬华彩的创作打破传统的华彩乐段的范畴,预示着19世纪中后期创作技法的新发展。

《c小调第三钢琴协奏曲》第一乐章的华彩就是一个很好的例子。乐段以来自主题的、具有强烈节奏感的、暴风雨般的卡农开始,替代大部分莫扎特华彩乐段中强调主和弦的传统。与莫扎特相比,贝多芬的华彩充满了速度变化的对比,从暴风雨般的进入到果断的快板、再到急板,最终平静下来回到原速。这些创作的空间性与当时乐器制造业的迅速发展有着密切的关系,为贝多芬提供了更广阔的力度变化的可能性。

纳尼特·施特赖歇尔(Nannette Streicher)是这一时期最为重要的乐器制造商。纳尼特于1769年出生在德国奥古斯堡,是当时为数不多的女性作曲家、音乐教育者以及作家。作为知名的管风琴和钢琴制造者约翰·安德里亚斯·斯特恩的第六个孩子,从小受到良好的音乐训练。在1793年嫁给音乐家约翰·安德里亚斯·施特赖歇尔后,全家在1794年移居于维也纳。她的父亲斯特恩曾经为海顿、莫扎特以及早期的贝多芬制造出作曲家赞许的“维也纳古钢琴”而名噪一方。在他过世后纳尼特和她的弟弟马蒂亚斯·安德里亚斯·斯特恩(Matthias Andreas Stein)接过了父亲的钢琴制造公司,在丈夫的支持下以及他们的儿子约翰·巴普蒂斯特·施特莱歇尔(Johann Baptist Streicher)的加盟,将当时维也纳的钢琴制造推向了欧洲的顶峰。贝多芬的大部分钢琴作品都在施特莱歇尔钢琴上找到灵感。

约瑟夫·科曼(Joseph Kerman)与艾伦·泰森(Alan Tyson)在新格罗夫词典中写道,“贝多芬的华彩乐段可能全部创作于1809年。”[2]根据林昭华的文章,可以推测出贝多芬在施特莱歇尔钢琴上创作了《c小调第三钢琴协奏曲》的华彩乐段。“1808年后,贝多芬开始探索六个八度的音域范围,从大字一组的F到小字4组的f……贝多芬在信中再一次表现出他对施特莱歇尔钢琴的偏爱。”[3]

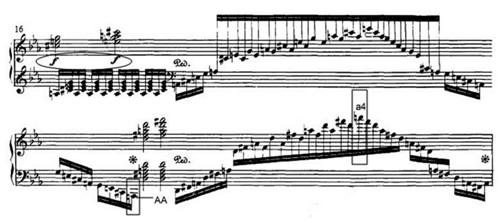

例1:贝多芬为《c小调第三钢琴协奏曲》Op. 37第一乐章创作的华彩第16小节

作曲家与评论家约翰·佛莱德里奇·雷查尔特(Johann Friedrich Reichardt)认为“在贝多芬的意愿和建议下,施特莱歇尔钢琴赋予了更大的共振和弹性。这样演奏者就可以更好地控制乐器发出持续而富有表现力的音色。”[4]

风格上,在莫扎特的时期,“作曲风格融合了较多的自由与幻想风格的元素—频繁使用小调式和半音效果,快速改变节奏、结构、动机与和声,强调张力而不是平衡。”[5]贝多芬有其独创的形式,将自由的幻想元素融入到传统的曲式结构中。在这首协奏曲华彩中已经不难找到这样的例子。根据伊萨克斯的说法,贝多芬华彩“在设计上更加工整,更加严格地遵循传统的构思和作曲规则。”[6]

与莫扎特的华彩乐段相比,贝多芬的旋律线要长得多,使用的键盘范围也更广(见谱例1)。在谱例1中,贝多芬在低音区和高音区运用大量琶音,与属-主和弦遥相呼应组成了一个类似于歌剧咏叹调的自由段落。这种风格在他晚期的钢琴奏鸣曲中也能找到。而莫扎特的乐句相对就保守的多:结构上较为方整、乐句短小、演奏的区域比较有限(见谱例2)。

例2:莫扎特为《G大调第十七钢琴协奏曲》K.453第一乐章创作的华彩第32-34小节

在谱例1第16小节里,乐句在键盘上跨越了五个八度,从大字一组的A到小字4组的a。这段琶音几乎覆盖了大部分键盘区域,提供了更多令人眼花缭乱的精湛技艺。这些段落比典型的莫扎特华彩要长(见谱例2):跨越了四个八度—从大字组升C到小字4组d。在34小节,华彩中有一个自由节奏的上行乐句,从延长记号开始,用小音符写出来模仿一首独唱的咏叹调。

在力度变化上,施特莱歇尔钢琴提供了更广泛的明暗音色对比。在谱例1中,贝多芬在两个连续的属和旋下皆标记f。这两个和弦来自于主题开始的前半部分。然而莫扎特大部分华彩的力度变化对钢琴或演奏者的要求不像谱例1贝多芬的意愿那样迫切。这加强了一种观念:即在莫扎特的时代,这样精确的力度标记是不常见的(见谱例2)。

作为另一个重要的发展,贝多芬是最早在乐谱中详细标明踏板标记的作曲家之一(见谱例3)。施特莱歇尔钢琴甚至有四个踏板,包括“弱音踏板、巴松“bassoon”踏板(把一片羊皮纸或者丝绸放到低音琴弦处来产生一种类似于巴松管的嗡嗡声)、moderator(另一种柔音控制裝置,类似立式钢琴的中踏板)和延音踏板。”[7]与其他同时期作曲家不同,贝多芬习惯在谱面上标出明确的踏板标记。比如把同一和声内的乐句标记在一组踏板之内,不论有多长。在谱例1和3中,处于同一和声功能中大范围琶音跑动乐句都被明确标记出踏板运用的起始点。如此详细的标记在当时是不多见的。施特莱歇尔钢琴使这些分解和弦在整个音域的音响效果更强、持续的更久。

例3:贝多芬为《c小调第三钢琴协奏曲》Op. 37第一乐章创作的华彩第17小节

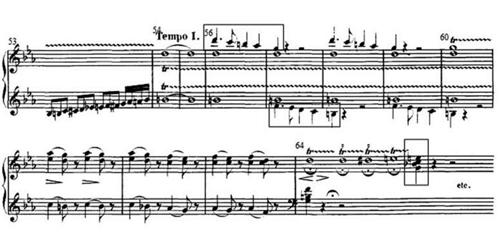

例4:贝多芬为《c小调第三钢琴协奏曲》Op. 37第一乐章创作的华彩53-64小节

另一个重要的技术挑战即颤音的演奏。颤音的运用在巴洛克时期已经开始,巴赫、斯卡拉蒂、以及维瓦尔第等同时代作曲家运用大量的颤音。其主要目的除了受当时建筑、绘画以及雕塑纤细华丽的装饰影响外,也恰好弥补当时键盘乐器声音延续性的不足。颤音的出现对键盘乐器的机械灵活性有了更高的要求。施特莱歇尔家族成功继承了斯特恩根据克里斯多佛利发明的擒纵装置而改进的击弦机,从而产生愈加轻快、平均与灵敏的触键。这种德式击弦机后来也被称为维也纳式击弦机,与布劳德伍德为代表的、产生较重触键而无法在初期快速连击的英式击弦机是当时欧洲两种截然不同的造琴风格。贝多芬华彩结束前,由双手一二指演奏颤音的同时,还需其他手指相继演奏另外两个高低音声部,通常是双手的四指或五指(见谱例4,第56-57小节)。对演奏者处理颤音的双手平均、声部独立的要求对当今大部分钢琴演奏者都是巨大的挑战,可想而知在贝多芬时期是如何技惊四座。从而也可以证明当时的击弦机工艺已经达到了一定的水准,与现代钢琴的制造差异逐步缩小。贝多芬对待颤音最大胆的处理之一出现在华彩即将结束回到乐队齐奏前:通过颤音在导音B和上主音D持续进行,最终出乎意料的停止在F的属七和弦(见谱例4第64小节)。如此鲜明的叛逆深刻影响了19世纪的后人。

19世纪的作曲家对待华彩有两种观点:一是华彩乐段的结构不像莫扎特时期那么正式。伊萨克斯再次提醒我们,“作曲风格反映了自发性和变化性,这是浪漫主义风格所必需的(换句话说,是幻想性本身的独特品质),而过于工整创作的华彩乐段在他们的作品中是缺乏轮廓的。”[8]这样的例子可以在李斯特的两首钢琴协奏曲中找到。在这两首协奏曲中,乐章结尾的华彩并不是古典协奏曲的常规特征。尽管格里格和舒曼创作出老式的、传统的华彩,李斯特和肖邦却没有墨守成规。

第二种观点是“部分华彩是带有伴奏的”[9]:就像布洛赫为钢琴和管弦乐创作的交响协奏曲一样,我所知道的第一个配有伴奏的华彩,是贝多芬为钢琴而改编他的《D大调小提琴协奏曲》Op.61第一乐章。这两种观点表明,华彩的处理比以往任何时期都更加多样化和富有创造性,作曲家们拥有了更多的自由从而脱离传统的束缚。

综上所述,18世纪中后期来自钢琴制造业日异月新的变革促使贝多芬及同时期作曲家对创作和演奏有了更清晰的要求和目标,带来一系列对风格、形式、技术以及表现手段的改革。同时也改变了大众的审美,加速了从古典主义向浪漫主义的转变。

参考文献:

①霍夫·麦克唐纳尔德,《贝多芬的世纪: 作曲家与主题的随笔》,罗彻斯特大学出版社, 2008.

②阿兰·沃克尔,《弗朗茨·李斯特:1811—1847》,康奈尔大学出版社, 1988.

③丹尼尔·戈特洛布·特克, 《键盘演奏注释或为教师和学生的演奏指南》,内布拉斯加大学出版社, 1982.

④约瑟夫·科曼与艾伦·泰森,《新格罗夫词典: 贝多芬》,诺顿出版社, 1893.

⑤罗格·斯迈利, 《被忽略的现象:阿尔坎与梅特纳为贝多芬协奏曲创作的两部炫技型华彩》,音乐与音乐家, 1972.

⑥罗伯特·列文,《莫扎特音乐中即兴的装饰》,早期音乐,1992.

注释:

[1]尼克劳斯·伊萨克斯,《键盘华彩》, 斯坦福大学, 1986:42页.

[2]约瑟夫·科曼与艾伦·泰森,《新格罗夫词典: 贝多芬》,诺顿出版社, 1893:160页.

[3]林昭华, 《1760-1860年钢琴制造业的发展对这一时期钢琴创作的的影响》,北得克萨斯大学, 2012:148页.

[4]艾力尔特·法博思, 《塞耶尔的贝多芬》,普林斯顿大学出版社,1967:461页.

[5]尼克劳斯·伊萨克斯,《键盘华彩》, 斯坦福大学, 1986:40页.

[6]同上.42页.

[7]林昭华, 《1760-1860年钢琴制造业的发展对这一时期钢琴创作的的影响》,北得克萨斯大学, 2012:148页.

[8]尼克劳斯·伊萨克斯,《键盘华彩》, 斯坦福大学, 1986:52页.

[9]罗格·斯迈利, 《被忽略的现象:阿尔坎与梅特纳为贝多芬协奏曲创作的两部炫技型华彩》,音乐与音乐家20卷, 1972: 30.