肢体导联错接致复杂心电图1例

金莹莹 彭敏 沈杰 伍勇

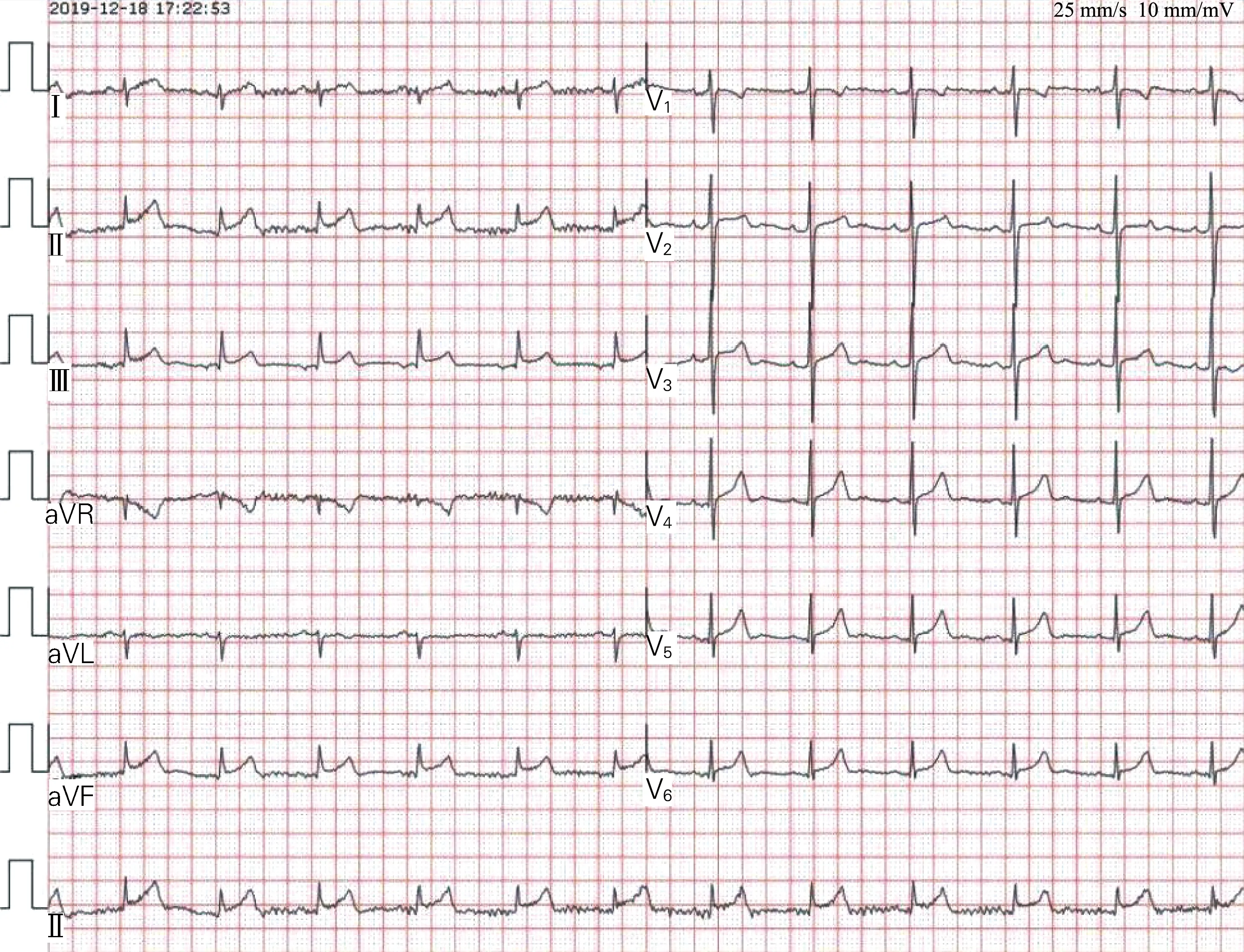

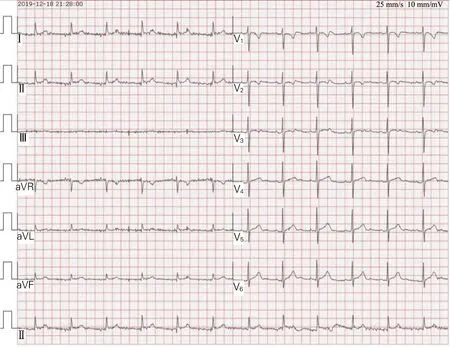

患者男,62岁,因“右前臂外伤后肿痛、活动受限3 h”,拟诊为“右尺桡骨骨折”收住入院,拟行手术治疗。术前患者自行至门诊心电图室检查,由于患者右前臂吊带外固定,右侧上肢无法显露,心电图室医师将右手导联夹于右手指尖部,其余导联正常连接。心电图(图1)检查结果: ① 窦性心律; ② 电轴右偏;③ 部分导联ST段改变:Ⅱ、Ⅲ、aVF J点上抬≥0.1 mV;④ 请结合临床。汇报管床医生,请心内科医生协助诊治,会诊结果指示:复查心电图,完善心肌酶谱、BNP及心脏彩超检查。3 h后于病房复查心电图(图2)上传至心电诊断中心。心电图诊断医师发现同一患者前后2份图肢体导联图形变化较大,并排除左右手反接可能,为防止前后2份图并非同一个患者,并验证病区心电图检查肢体导联是否真的错接,告知病区医生再次复查心电图,并再次强调务必正确放置导联位置。复查的心电图结果与图1一致。病区床旁心电采集护士证实图2确实为患者本人心电图,由于患者右侧上肢无法显露,致右手导联夹无处放置,于是选择左上肢及左右下肢作为肢体导联连接(具体导联连接方式不详),形成图2心电图。

讨论心电图的肢体导联包括标准导联(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) 和单极加压肢体导联(aVR、aVL、aVF)。标准导联即双极肢体导联,记录的波形反映2个肢体之间的电位差[1]。心电图机导线的正极和负极分别接左上肢与右上肢时,形成Ⅰ导联,反映左右上肢电位差;心电图机导线的正极和负极分别接左下肢与右上肢时,形成Ⅱ导联,反映左下肢与右上肢电位差;心电图机导线的正极和负极分别接左下肢和左上肢,则形成Ⅲ导联,反映左下肢与左上肢电位差。与标准双极导联从“大面”上观察心脏不同,单极肢体导联是从“某一点”上观察心脏,探测各肢体导联的单极心电图图形,但这一点的电动势实在太弱,于是人为地通过心电图仪增加50%的电压,使记录出来的图形与加压前图形一致,但图形振幅增大了50%,这就形成了加压单极肢体导联。加压单极肢体导联由aVR、aVL、aVF 3个导联组成,分别代表加压在右上肢、左上肢、左下肢[2-3]。当左右上肢及左下肢发生误接的时候,就会改变导联正确方向的电变化,从而使原心电图波形发生改变。

图1 患者首次在门诊检查的心电图

图2 3 h后患者在病房复查的心电图

N导联接到上肢的这种错误心电图采集方式临床上并不多见,因为大部分有经验的心电图医师在操作时会选择左右上肢及一个下肢作为肢体导联,而常见错误只会出现在L、R、F这3个导联位置的误接。不过随着远程心电的发展,很多心电图检查多由病区护士操作,心电图采集规范化程度不高,当遇到患者某一上肢受伤、缺如或者无法显露时,为了尽快采集心电图,自主放弃连接该侧上肢,随意选择另一个上肢和双下肢作为L、R、F导联夹的连接点。此时放弃的该上肢相当于电势为0的N导联。如果N导联夹夹在左上肢或右上肢,必定导致原先左上肢或右上肢的导联夹改夹到下肢,造成新的Einthoven三角(图3)无法组成[4]。

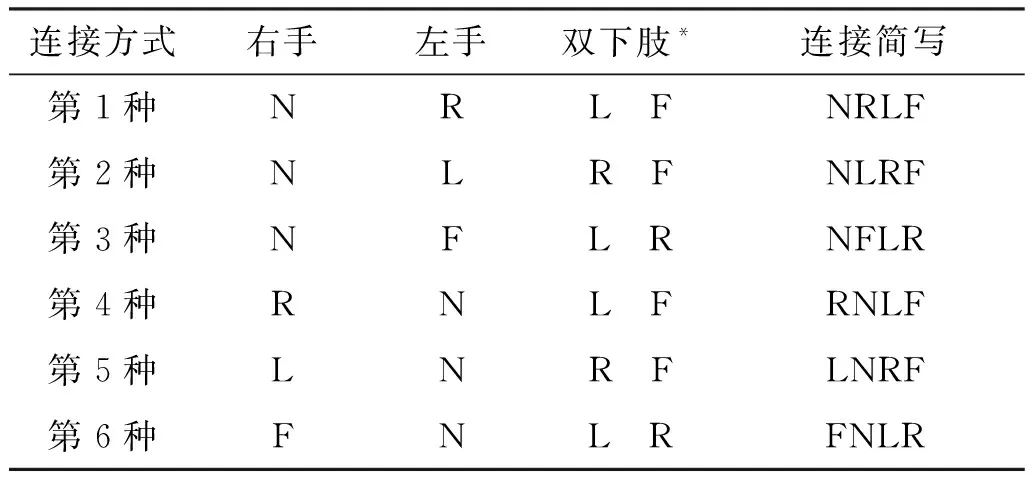

表1 N导联接上肢时心电图导联连接方式

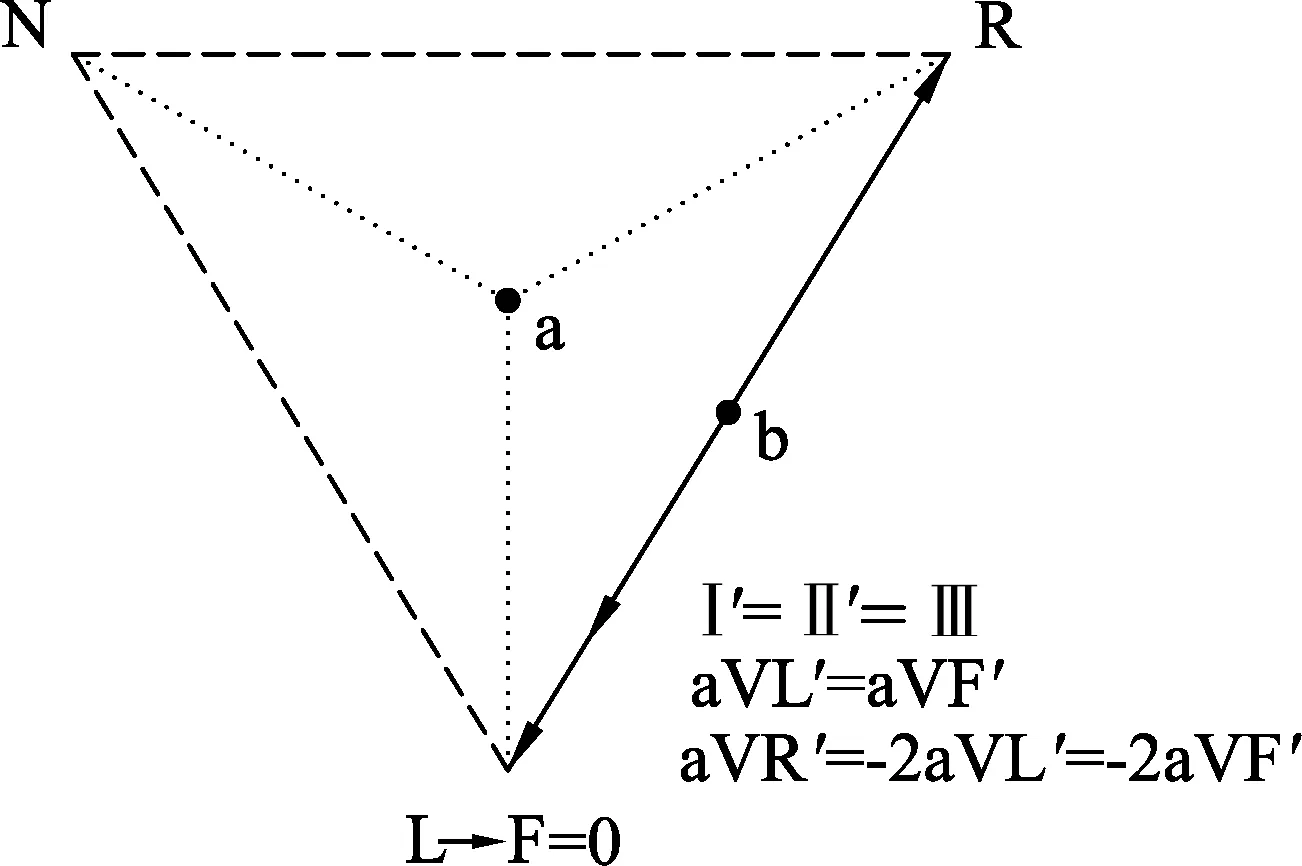

*: 左右互换无影响

根据图2所示,Ⅲ导联图形接近于一条直线,因为连接左右下肢的导联间无电位差,所以形成Ⅲ导联的L、F导联被接到了下肢,那么患者的导联连接方式应该是N(右上肢)R(左上肢)LF(双下肢)。结合Einthoven 三角定律,可绘制成示意图(图4)。

图3 正常Einthoven三角示意图

图4 N(右上肢)R(左上肢)LF(双下肢)误连Einthoven三角示意图

对比图3、4可知,由于左右下肢导联间没有电位差,所以示意图中L、F导联重合,Ⅰ导联为R→L,Ⅱ导联R→F,那么新Ⅰ(Ⅰ’)、新Ⅱ(Ⅱ’)导联P-QRS波形相同,为原Ⅲ导联波形图,即Ⅰ’=Ⅱ’=Ⅲ。因为图4中N点处的电势为0,则使Einthoven三角无法组成,而变成原三角的一条边RF(或RL)。原三角形的电偶中心点a点移到了直线RF的中点b点,那么新aVL(aVL’)为b→L,新aVF(aVF’)为b→F,即aVL’=aVF’,新aVR(aVR’)为b→R,aVR’导联的P-QRS振幅等于aVL’与aVF’的P-QRS振幅矢量叠加的镜像改变,即aVR’=(-aVL’)+(-aVF’)=-2aVL’=-2aVF’,则aVR’导联是原Ⅲ导联的P-QRS波镜面改变,即aVR’=-Ⅲ。

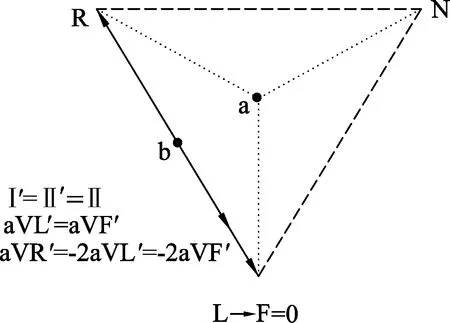

以此类推,如果按R(右上肢)N(左上肢)LF(双下肢)的连接导联,还是会造成Einthoven 三角无法组成,原三角依旧相当于RF,但是其位置发生改变,画出示意图(图5),由图3、5推断,新Ⅲ’导联接近于直线,Ⅰ’=Ⅱ’=Ⅱ,同时aVL’=aVF’,aVR’=-2aVL’=-2aVF’=-Ⅱ。

图5 R(右上肢)N(左上肢)LF(双下肢)误连Einthoven三角示意图

同理,我们还可以推断出NLRF(NLFR)、LNRF(LNFR)、NFLR(NFRL)、FNLR(FNRL)错接情况下的心电图肢体导联图形。见表2。

*:连接方式字母顺序:第1个字母是接右上肢,第2个字母是接左上肢,第3、第4个字母是接双下肢,左右下肢调换位置不影响心电图图形;Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ为正确连接时标准导联图形;加“’”为错接后形成的新的肢体导联图形;“-”为镜像改变

综上所述,如果心电图标准导联Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中某一导联P-QRS波形近似一直线,剩余2个导联 P-QRS波形一致或呈镜像表现时,则要考虑 N 导联接到上肢可能。怀疑导联是否错接时最好再次复查心电图,既验证前后2份图是否为同一患者,又验证导联是否错接。本文所述的肢体导联错接方式在心电图检查操作中少见且复杂,心电诊断医师对这类错接的心电图图形要有一定的辨别能力,以免造成误诊和漏诊。随着近年来远程心电图技术的兴起和广泛应用,虽实现心电图数据数字化管理及门诊、病房、急诊、体检中心、医联体的远程会诊[5],但心电图诊断医师与检查操作人员分离,这就要求心电图医师不断提高对导联错接时心电图的识别能力。与此同时更要强调心电图规范化操作的重要性,遇到类似患者肢体无法显露或缺失时,可依照《常规心电图检查操作指南(简版)》中心电图电极安放规则操作,即患者如若缺失上肢应放在该侧肢体肩部,如若缺失下肢应当放在该侧肢体臂部[6]。